Un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) est un organisme vivant créé artificiellement par l'homme par le biais de la modification de l'identité génétique d'un organisme existant. Des techniques récentes permettent de prélever un ou plusieurs gènes sur un organisme et de les insérer dans le patrimoine génétique d'un autre. Le comportement dans l'environnement des nouveaux organismes vivants ainsi créés peut être imprévisible. Pour mettre un terme à la faim dans le monde, les OGM constituent-ils le miracle annoncé, ou sont ils une menace pour les pays en voie de développement ?

Un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) est un organisme vivant créé artificiellement par l'homme par le biais de la modification de l'identité génétique d'un organisme existant. Des techniques récentes permettent de prélever un ou plusieurs gènes sur un organisme et de les insérer dans le patrimoine génétique d'un autre. Le comportement dans l'environnement des nouveaux organismes vivants ainsi créés peut être imprévisible. Pour mettre un terme à la faim dans le monde, les OGM constituent-ils le miracle annoncé, ou sont ils une menace pour les pays en voie de développement ?

Certaines plantes génétiquement modifiées sont capables de produire elles-mêmes leurs propres insecticides. Ainsi l'homme n'est plus obligé de pulvériser les champs. Ce qui permet d'enrayer l'augmentation massive de la concentration en pesticides des eaux souterraines. Parmi les avantages des OGM, l’apparition de nouvelles variétés plus performantes et plus résistantes à certaines maladies est un argument central. Les nouvelles générations d’OGM permettent d'améliorer certaines caractéristiques des plantes ; sur le plan nutritionnel : petits pois contenant plus d'acide aminé par exemple ; sur le plan technologique : pommes de terre absorbant moins de matières grasses à la cuisson, ou un retard de maturation pour une conservation plus longue. Pour les défenseurs des OGM, les filières agricoles qui existent actuellement peuvent cohabiter : les cultures traditionnelles, les cultures « bio » et les cultures OGM. On pourrait produire des OGM sans menacer les autres formes d'agriculture.

Toutefois, on observe une contamination des autres plantes par les pollens issus des OGM dans les champs par le biais notamment des machines agricoles, dans les silos de stockage, pendant le transport et la transformation des produits… Celle-ci est irréversible et incontrôlable, et nuit gravement à l'ensemble de la biodiversité de la planète. Certains OGM permettent l’utilisation des herbicides tout au long de la pousse des plantes. Ceci peut entrainer plus de pollutions des sols et des nappes phréatiques. En outre, utiliser les herbicides en permanence, c'est prendre le risque de voir apparaître de mauvaises herbes qui vont devenir résistantes aux herbicides. Par ailleurs, à cause des antibiotiques utilisés dans la fabrication des OGM, les scientifiques craignent le passage de ce gène de résistance à des bactéries du système digestif animal ou humain. Beaucoup de paysans de pays en développement, du fait de leur vulnérabilité ou de leur manque d'information, ne se préoccupent que peu de ces questions. Leur principal souci est le coût de production de leur plantation. Ils n’hésitent pas à utiliser des OGM s’ils les jugent moins cher. Pour les grands producteurs également, la culture d'OGM est synonyme de moins de travail et d'une baisse des coûts.

Il y a toutefois un enjeu politique et économique considérable derrière la culture des OGM, qui permet à quelques grandes firmes internationales de contrôler la production de l’alimentation grâce aux brevets déposés sur les semences OGM. Ainsi, la société Monsanto détient aujourd’hui 90% du monopole sur les semences transgéniques cultivées dans le monde, et n’hésite pas à traîner en justice tout agriculteur soupçonné de les utiliser «illégalement». En effet, il est interdit de ressemer les semences récoltées. Cette interdiction représente une menace grave pour la biodiversité et la sécurité alimentaire mondiale. Depuis la nuit des temps, ce sont les pratiques de réutilisation et d’échanges de semences entre paysans qui ont permis de développer la culture de variétés de plantes adaptées aux conditions locales. Une dépendance totale des petits paysans à l’égard des multinationales pour l’achat des semences, engrais et pesticides, les entrainent dans une spirale infernale, surtout en cas de mauvaises récoltes qui les obligent à s’endetter jusqu’au cou.

Le risque du développement généralisé des OGM est l'arrêt de toutes autres formes d'agriculture. Développer les OGM, c'est en réalité assurer le monopole de l'agriculture aux multinationales. L’objectif de ces dernières étant d’accroitre leurs profits. Et accessoirement, de créer des plantes qui puissent résister aux insectes et aux herbicides, ainsi que de faciliter le travail des agriculteurs et d’éradiquer la faim. Reste à savoir si la réponse à la problématique de la faim dans le monde doit venir d’un surplus de production ou d’une meilleure répartition de ce qui est produit.

Une alternative consisterait à développer des infrastructures adaptées à chaque pays, chaque région. Il faut permettre aux petits paysans des pays en voie de développement de mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées à leur milieu, viables sur le long terme et qui ne les rendent pas dépendants des firmes agrochimiques. Il faut promouvoir une agriculture durable. Et il est de la responsabilité de ces multinationales qui veulent contrôler l’agriculture de prendre en considération l’ensemble de parties prenantes et de les satisfaire au mieux. Il y a un réel manque d'information et d'objectivité de la part des autorités des pays en voie de développement, particulièrement en Afrique, dans l’introduction des OGM dans leurs pays. La fabrication des OGM est récente et nous manquons de recul sur leurs effets. En plus, les observateurs restent sceptiques quand à l’indépendance des études portant sur le sujet et des fortes incertitudes demeurent sur les risques pour l'environnement et la santé. Dans la mesure où il s'agit de manipuler le vivant, cette légèreté est extrêmement inquiétante. Nous laissons des industriels uniquement préoccupés par la rentabilité de leurs investissements toucher à l'ADN et modifier les gènes. Ces firmes, comme Monsanto, à travers les brevets sur leurs inventions, contrôlent le vivant. Au final, n’assiste-t-on pas à une marchandisation du vivant ? Des groupes de réflexions sont à encourager pour une vraie prise de conscience sur la question. Le vivant est un patrimoine commun de l'humanité dont il convient de prendre soin.

Djamal HALAWA

Crédit image : http://www.confrontations.info/?p=1899

C.L. : Je suis consultante e-business et entrepreneur, mariée et mère de trois enfants. Suite à un parcours chaotique se rapportant à la création d’une structure de production de cultures vivrières au Cameroun il ya deux ans, j’ai décidé de mettre sur pied un outil d’accompagnement dédié à l’entrepreneur agricole en Afrique subsaharienne. C’est pour cette raison que j’ai créé début 2012 la plateforme AGM (Afrique Grenier du Monde) avec le concours d’un collectif de cadres et d’entrepreneurs d’horizons divers. Le but de cette plateforme est d’œuvrer modestement mais efficacement pour la relance de l’agriculture africaine via l’entrepreneuriat.

C.L. : Je suis consultante e-business et entrepreneur, mariée et mère de trois enfants. Suite à un parcours chaotique se rapportant à la création d’une structure de production de cultures vivrières au Cameroun il ya deux ans, j’ai décidé de mettre sur pied un outil d’accompagnement dédié à l’entrepreneur agricole en Afrique subsaharienne. C’est pour cette raison que j’ai créé début 2012 la plateforme AGM (Afrique Grenier du Monde) avec le concours d’un collectif de cadres et d’entrepreneurs d’horizons divers. Le but de cette plateforme est d’œuvrer modestement mais efficacement pour la relance de l’agriculture africaine via l’entrepreneuriat.

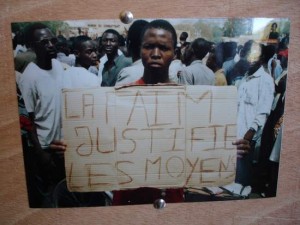

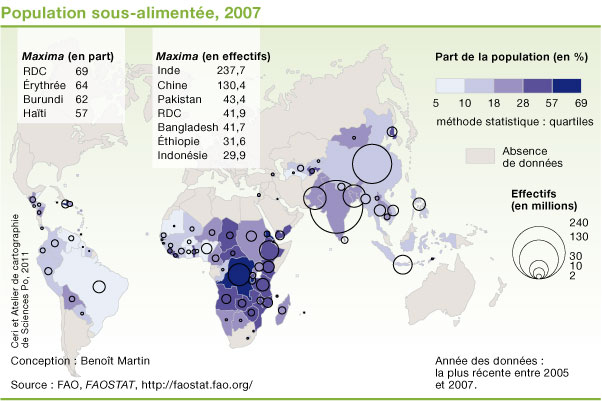

Les coups de projecteur médiatiques sur les crises alimentaires dans la bande sahélienne ou la famine dans la Corne du continent renvoient à des situations de détresse qui sont devenues des lieux communs du mal-développement africain. Une image de misérabilisme qui est malheureusement confortée par les faits : sur les 925 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 300 millions vivent en Afrique. 3 africains sur 10. A n’en pas douter, la

Les coups de projecteur médiatiques sur les crises alimentaires dans la bande sahélienne ou la famine dans la Corne du continent renvoient à des situations de détresse qui sont devenues des lieux communs du mal-développement africain. Une image de misérabilisme qui est malheureusement confortée par les faits : sur les 925 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 300 millions vivent en Afrique. 3 africains sur 10. A n’en pas douter, la  S’agissant du respect du droit de la propriété, condition sine qua none pour rendre les paysans maîtres de leur sort et les intéresser à produire davantage et mieux, l’harmonisation en cours des lois et règlements (l’expérience panafricaine de l

S’agissant du respect du droit de la propriété, condition sine qua none pour rendre les paysans maîtres de leur sort et les intéresser à produire davantage et mieux, l’harmonisation en cours des lois et règlements (l’expérience panafricaine de l