Je tiens à saluer la lutte héroïque du père de la nation dans la conquête de notre Indépendance, même s’il ne s’agissait que de pouvoir saisir une balle au bond, une perche tendue par le général De Gaulle. La véritable lutte a consisté à dire non à l’occupant, comme l’a fait aussi de façon héroïque et sans violence ni tintamarre le résistant Cheik Hamaoullah de Nioro.

Je tiens à saluer la lutte héroïque du père de la nation dans la conquête de notre Indépendance, même s’il ne s’agissait que de pouvoir saisir une balle au bond, une perche tendue par le général De Gaulle. La véritable lutte a consisté à dire non à l’occupant, comme l’a fait aussi de façon héroïque et sans violence ni tintamarre le résistant Cheik Hamaoullah de Nioro.

Dire non à l’occupant, c’est renoncer à l’armée d’occupation pour assurer la sécurité et la défense de sa patrie. C’est aussi tenter de reconvertir, si faire se peut, l’économie coloniale en une économie nationale saine. Les sociétés d’Etat, implantées parfois dans la précipitation et sans étude de faisabilité, ont germé dans ce but. Bien que leur viabilité au plan économique fût très approximative, elles ont eu le grand mérite de casser le mythe de la toute puissance de l’occupant. Tout cela, bien fait, était loin de la perfection, qui n’est pas de ce monde faut-il le rappeler.

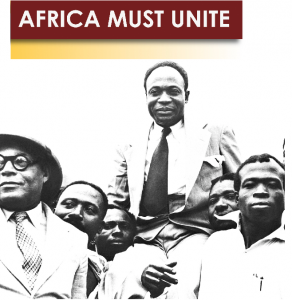

Modibo Keita notre bien aimé papa fut grand et parfois moins grand. Nous évoquerons juste quelques aspects de ce qui fut par moment, traumatisant pour le peuple.

Les 5 péchés de Modibo Keita

1- Modibo Keita a imposé un culte de la personnalité au peuple malien. Que pouvait-il gagner dans cette divination faite sur sa personne, au point d’ériger son admiration en pratique cultuelle imposée ? Loin du narcissisme primaire, le désordre narcissique traduit généralement, selon les adeptes de Sigmund Freud, plus un mépris de l’autre, qu’une admiration de soi, et conduit tout naturellement, et ce fut le cas, au solipsisme. Nous ne pourrons jamais citer toutes les manifestations agaçantes de ce culte nocif.

Passons sur le cas anodin de ce citoyen lambda, interdit d’utiliser sa belle voiture, une grosse américaine, tout simplement parce qu’elle brille autant que celle du grand leader, la même américaine. La voiture n’est pas confisquée mais restera confinée sine die, chez son propriétaire.

Avouons qu’un zélateur du sérail peut avoir décidé à l’insu du chef.

Passons aussi sur cette superbe création artistique du terroir, un chef-d’œuvre musical issu du tréfonds des villages, qui fut, sans texte, sans loi ni arrêté ministériel, interdite sur les ondes, parce qu’elle rappelait qu’aucun pouvoir n’est jamais illimité. Un adage du pays dit ‘’une chanson vaut par le message qu’elle distille’’. Sous d’autres cieux, la création artistique est honorée, soutenue et récompensée, surtout quand elle est si saine d’éducation.

Là aussi, Le même zélateur a pu jouer sans ordre du chef.

Passons encore sur tous les billets de banque à l’effigie et à la gloire de l’incontestable chef bien aimé. Le citoyen ne devra plus et ne pourra plus se passer de son image : elle sera sur lui, partout, dans sa poche, au village ou en ville, dans sa main, au bureau ou à la maison, au marché, dans la mosquée, à l’église. Don quichotte et ‘’One man show’’ en mourraient de jalousie.

Ici, impossible d’accuser le sérail.

Passons et passons, mais restons sur ce point culminant, un rien pathologique. Dans ce pays du Ouagadou, du Kaarta, du Mande, des Songhays, de l’Almamy, dans ce pays de Tombouctou où les saints ont tracé des voies de la pureté spirituelle, la dignité de l’autorité se conjugue avec l’humilité. L’oublier c’est renier ses racines, c’est peut-être aussi être frappé de pathologie solipsiste, et sans doute, de la part du chef incontesté, c’est porter un coup malsain à l’Education et la culture. Le NOUS de la politesse est propre, sage, sain et noble.

Le ‘’ JE ’’ dit-on est haïssable. Mais quand on en vient à parler de soi à la troisième personne, de la part du chef, il y a de quoi s’inquiéter. Quand le Moi ou le Je est propulsé chanson, cela devient amusant. Et quand l’intéressé soi même, pour chanter sa gloire, entonne et invite tout le microcosme politique à chanter en chœur derrière lui ; quand notre bien aimé Modibo chante à la tète de ses troupes politiques, non pas la voie tracée du Parti, mais plutôt sa propre VOIX : ‘’La voix de Modibo a sonné…’’, le rituel devient prière canonique et le culte, danger national. Au moins pour une première raison, l’éduction populaire et notamment celle des enfants en prend un coup véritablement hostile.

2- Parlons justement d’éducation, et surtout des ‘’Sizoutards’’, pour voir de près cette question simplement absurde. Peut-on éduquer les enfants avec des maitres sans éducation ? Or c’est exactement ce qui s’est passé au début des années 60. Pour donner un coup d’accélérateur au taux de scolarisation, tous ceux-là qui avaient été rejetés par l’école pour indiscipline caractérisée, banditisme affiché, ces impénitents fumeurs qui empoisonnaient l’école, tous ceux-là, les incorrigibles, dont la présence au milieu des enfants pouvait altérer leur éducation et qui ont été renvoyés d’une école qui se voulait saine, seront invités à se faire connaitre. Tous ceux qui, parmi les vagabonds, reconvertis ou non, avaient atteint un niveau voisin du certificat d’études, étaient appelés et enrôlés, puis intégrés moniteurs d’enseignement, le tout, signé de main de MAITRE !

L’école, c’est pour apprendre à lire, écrire, compter, mais pas seulement. L’école, c’est aussi pour éduquer. Ces apprentis-chauffeurs, ces cuistots de libano-syriens du business, ces vermines que l’addiction au tabac avait rendu délinquants et qui empoisonnaient déjà les rues, sont tous promus un certain six-août, d’où la retentissante expression de sisoutards. Doit-on dans ces conditions s’étonner que l’école malienne fût en chute libre ? Doit-on s’étonner aujourd’hui de sa faillite morale et intellectuelle. La médiocrité ne peut engendrer que la médiocrité. Et le cycle infernal des malformés devant à leur tour former et éduquer est vaillamment mis en marche. La crise de l’Ecole malienne trouve dans l’invention des sisoutards toute son origine, n’en déplaise aux responsables encore présents de cette mésaventure pédagogique, qui porta une blessure au moral des vrais éducateurs soucieux de la bonne tenue de leur si noble métier. Le taux de scolarisation fut légèrement amélioré mais la qualité de la formation fut gravement et durablement détériorée.

En dépit de ces tares, le Mali rayonne à l’international. De Buckingham Palace au Kremlin, le leader charismatique est aux petits soins. C’est cet aura qui lui vaudra de régler de main de maitre une vive tension qui menait le Maroc et l’Algérie au bord de la confrontation musclée. C’est encore cet aura qui permit le rapatriement sans heurt diplomatique, de tous les Maliens détenus esclaves en Arabie.

Cependant, à l’interne, l’enlisement s’accentuait. L’option socialiste courageusement proclamée en pleine guerre froide imposait de fait un embargo occidental. Par les temps de vaches maigres, le dessein revanchard frappera de toute évidence les opposants connus.

Le régime, bien conscient de sa poigne, de sa main de fer impitoyable, par sa voie la plus autorisée, avouera le destin des trois ‘’trois tiers’’ : un tiers des Maliens s’enfuira et ira à l’aventure, un tiers restera sur place dans la contestation stérile, et le Parti s’occupera d’eux. Le troisième tiers utile bâtira un Mali fort, prospère et respecté.

Les investissements humains ont fait fuir du pays tous ces bras forts déversés sans rémunération sur les chantiers routiers tels que Kayes/Conakry. Le Mali se videra d’une part substantielle de sa population active à cause de ces taches assimilées à des ‘’travaux forcés’’.

3- Le second tiers était bien pris en main par la milice de l’USRDA et soumis à la rééducation musclée dans les camps spécialement dressés à cet effet. Le camp de Bamako, jouxtant le parc zoologique créa au tout début une vraie confusion dans l’esprit du peuple. Les rugissements et mugissements lugubres, les hurlements et vociférations sinistres, les cris stridents dont les collines voisines diffusaient les échos, ne venaient pas du parc zoo, mais bien du camp des corrections. Au début le peuple sage avait du mal à s’y résoudre. La logique simpliste mais implacable paya ; le peuple est mis au pas.

4- A Ségou, l’USRDA avait inventé la solution Tienen-Amen avant Pékin. Les récalcitrants de Sakoyba et tous les autres habitants avec, sont sommés de vider les lieux sous peine d’être broyés par les chenilles des chars déployés. L’impénitent patriarche viscéralement attaché à sa case, tous coqs et chèvres que l’instinct animal avait ramenés au bercail se trouveront tous sous le coup d’un Tienen-Amen malien, sans autre forme de procès.

5- Au grand Nord le schéma est identique et le scenario aussi. L’Amenokal qui rejette le socialisme, qui s’affirme libéral, opposé au système en vigueur, sera traqué jusque dans sa progéniture, au fond des cavernes du Teghargaret, puis sauvagement anéantis. Aucune option de dialogue n’est au programme.

Voyez-vous mes braves amis. Le Mali fut porté sept ans sur les épaules de Modibo Keita à la tète de l’USRDA. Modibo était incontestablement un grand patriote. La patrie ne tombera pas de ses mains. Au contraire, elle aura ses belles heures de rayonnement mondial.

Puis le système sans nom a conduit où nous en sommes : une mise sous tutelle. Jugez-en par vous-mêmes.

Bandiougou Gakou,

Ancien ministre, Ancien ambassadeur du Mali

Bien avant la théorie aujourd’hui en vogue de la post-vérité ; avant l’invention des faits alternatifs avatars du trumpisme triomphant, il y avait Lambert Mendé.

Bien avant la théorie aujourd’hui en vogue de la post-vérité ; avant l’invention des faits alternatifs avatars du trumpisme triomphant, il y avait Lambert Mendé.