Les superstitieux y verront sans doute une confirmation de leur mauvais présage. Dernier pays dans l'ordre alphabétique, le Zimbabwe occupe également la dernière place du classement des Nations Unies sur le développement humain. Une triste position de lanterne rouge qui témoigne de l'état de déliquescence engendré par la crise aiguë que connaît le pays depuis une décennie maintenant. Opposition baillonée et violation récurrente des droits de l'homme, mise au ban de la communauté internationale, corruption endémique et clientélisme, hyperinflation et économie en lambeaux, délabrement inquiétant des structures sanitaires et éducatives, taux de prévalence élevé du VIH et espérance de vie en chute libre, émigration accélérée des forces vives de la nation…

Les superstitieux y verront sans doute une confirmation de leur mauvais présage. Dernier pays dans l'ordre alphabétique, le Zimbabwe occupe également la dernière place du classement des Nations Unies sur le développement humain. Une triste position de lanterne rouge qui témoigne de l'état de déliquescence engendré par la crise aiguë que connaît le pays depuis une décennie maintenant. Opposition baillonée et violation récurrente des droits de l'homme, mise au ban de la communauté internationale, corruption endémique et clientélisme, hyperinflation et économie en lambeaux, délabrement inquiétant des structures sanitaires et éducatives, taux de prévalence élevé du VIH et espérance de vie en chute libre, émigration accélérée des forces vives de la nation…

Dans la vaste galerie des trophées chers aux afro-pessimistes, le Zimbabwe est assurément une pièce de choix. Celle que les esprits chagrins du continent noir montrent afin de conforter leur propos, balayer définitivement toute objection, comme pour dire d'un air entendu : "Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais…" Un condensé poussé jusqu'à la caricature de toutes les tares frappant encore l'Afrique, où même les meilleures volontés s'échinent à trouver des motifs d'espérance.

Il semble y avoir dans le destin contemporain du Zimbabwe une fatalité dont la logique défie le bon sens. Voilà une nation qui est à bien des égards favorisée : des ressources minières importantes, des terres fertiles en abondance, un réseau décent d'infrastructures laissé par l'ancien colonisateur britannique, et surtout une population jeune et proportionnellement mieux éduquée que dans bon nombre d'autres pays africains. Une combinaison a priori gagnante et qui permettait de justifier un optimisme de bon aloi lorsque le pays accéda définitivement à l'indépendance en 1980. Trois décennies plus tard, l'espoir raisonnable de lendemains meilleurs s'est mué en défiance absolue. Tragique présent fait d'accablements, et sans perspective immédiate d'horizon plus dégagé.

Un pays en faillite

Précaire, difficile, préoccupante, catastrophique… Les qualificatifs pour juger la situation actuelle du Zimbabwe donnent le ton. La violation des droits élémentaires de la personne restent pratique courante et malheur à qui ose protester. Le tout puissant parti ZANU-PF continue toujours d'exercer son impitoyable magistère et contrôle sévèrement médias, armée, police, services secrets et justice. Il lui faut bien cela pour faire le vide autour de lui et régner sur un pays en banqueroute, où 95 % de la population active est au chômage (terreau propice au secteur informel et aux combines en tous genres qui sont nécessaires à la survie de tout un chacun). Autrefois grenier de toute l'Afrique Australe, le Zimbabwe est désormais dans la situation ubuesque de vivre sous perfusion de l'aide alimentaire mondiale (près de la moitié de ses 12 millions d'habitants avait ainsi besoin d'une assistance nutritionnelle en 2008). L'expropriation massive des fermiers blancs alliée à un clientélisme dévastateur (consistant principalement à redistribuer les terres ainsi libérées aux anciens compagnons de lutte de la guerre d'indépendance) auront à cet égard été particulièrement néfastes.

Conséquence de la dégradation continue des infrastructures, les coupures d'électricité sont légion et les systèmes éducatifs et sanitaires partent à vau l'eau. S'agissant de ce dernier, les conditions sont désastreuses : fermeture de structures hospitalières pour défaut de paiement des fonctionnaires, choléra endémique, prévalence élevé du VIH (près d'un cinquième de la population adulte est infecté, un des plus forts taux de la planète) et chute continue de l’espérance de vie (tombée de 60 ans à 45 ans entre 1990 et 2009).

Cette conjonction de difficultés ne pouvait qu'aboutir à une catastrophe économique. Le PIB actuel est ainsi inférieur à ce qu'il était en 1980, au moment de l'indépendance. 30 ans pour rien. Quant à l'inflation, les zimbabwéens se souviendront pendant longtemps des dernières années de la décennie 2001-2010. Au pic de la crise économique à la fin de 2008, alors que le monde entier faisait face au spectre de la pire dépression depuis 1929, le pays s'asphyxiait à lutter en vain contre une hyperflation qui ravageait le pouvoir d'achat de ses résidents, déjà dérisoire.. Un taux annualisé de 231 millions % et 1 $ américain correspondant à un peu plus de… 11 milliards de $ du Zimbabwe. Dans l'histoire contemporaine, il faut remonter à l'Allemagne vaincue de la république de Weimar des années 20 pour pouvoir disposer d'un exemple comparativement équivalent.

Un problème nommé Robert Mugabé

Un problème nommé Robert Mugabé

Alors, à qui la faute ? On ne saurait réduire l'explication de la trajectoire (malheureuse) de toute une nation à un seul élément. Pourtant, s'il était donné de fixer un visage à la fatalité qui touche si durement le Zimbabwe, celle-ci prendrait les traits d'un vieillard cacochyme et ombrageux. Vindicatif, tout en étant doué de lucidité et de rouerie. Et quand cette fatalité personnifiée se trouve tenir le gouvernail du navire depuis plus de 30 ans, les conséquences ne peuvent qu'être à la mesure du pouvoir exercé sur les destinées de la nation : énormes. Hier héros de la guerre d'indépendance et chef d'Etat portant sur les fonds baptismaux la jeune nation zimbabwéenne, Robert Mugabe n'est plus aujourd'hui qu'une figure lugubre de président s'accrochant désespérément à un pouvoir qui l'a enivré jusqu'à la dernière extrémité. Résumant fort justement le cas Mugabe, un article paru sur le site d'information Rue 89 le qualifiait de "libérateur devenu oppresseur". On ne saurait mieux dire.

L'homme est complexe. De Mugabe le chef de guérilla en Rhodésie du Sud (ancien nom du Zimbabwe avant l'indépendance), on retiendra le courage, la combativité et la détermination. Courage d'affronter un adversaire aux forces très souvent supérieures. Combativité lorsque le révolutionnaire "Comrade Bob" dirigeait en personne les opérations coups de poing de la ZANLA (branche militaire et clandestine de la ZANU), au péril souvent de sa propre vie. Enfin, détermination à ne jamais abandonner la lutte, et ce en dépit de toutes les afflictions qu'il eut à connaître (10 ans de prison entre 1964 et 1974, perte de nombre de ses proches…) jusqu'à la victoire finale des accords de Lancaster House qui aboutirent à la véritable indépendance du pays en 1980 (par opposition à celle décrétée unilatéralement par la minorité blanche en 1965 et fondée sur un régime raciste similaire à l'apartheid du voisin sud-africain). C'est le Mugabe héros, celui chanté et célébré par toute une nation en liesse il y a trente ans. Mais un homme doit toujours être pris d'un bloc, afin d'être pesé et jugé à l'aune de ses forces et faiblesses, sa part de grandeur et de compromissions.

A cet exercice délicat, l'actuel président zimbabwéen a échoué, d'ores et déjà condamné unanimement par ses contemporains. Quant à la Postérité, elle se chargera probablement de remettre en perspective ce singulier parcours, mais on a peine à croire que son jugement sera différent. Personne ne pouvait prédire en 1980 ce qu'il adviendrait au cours des décennies suivantes. L'observateur attentif de l'Histoire a néanmoins pour lui cette faculté de regarder la séquence des évènements a posteriori et d'en tirer ainsi une logique susceptible de clarifier le cheminement ultérieur suivi. Tout ce raisonnement pour répondre à cette lancinante double question : comment en est-on arrivé là ? Et à qui en incombe la responsabilité ?

La mainmise écrasante du parti ZANU-PF aujourd'hui fait oublier qu'il ne fut pas le seul récipiendaire de la légitimité acquise dans le sang et les larmes, pour la lutte indépendantiste. Au vrai, il fut précédé par un autre grand parti historique, le ZAPU, et trouva à se distinguer en jouant sur la corde ethnique (les Shonas majoritaires de Mugabe face aux Ndébélés dont était issu l'autre grand leader, Josuha Nkomo). Première erreur funeste de divisionnisme, et qui atteindra son paroxysme au début des années 80 par la violente répression dont furent victimes les Ndébélés(10.000 morts). En tant que membre fondateur et dirigeant du ZANU, puis plus tard chef du gouvernement, la responsabilité de Mugabe est incontestable.

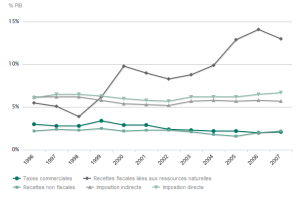

L'arrivée aux affaires de ce dernier à partir des années 80, correspond à un violent retournement de conjoncture économique, le prix des matières premières exportées par le Zimbabwe chutant fortement (et partant les recettes générées au profit de l'Etat et des opérateurs économiques). Une contingence extérieure aux effets négatifs, qui ne relève donc pas de la responsabilité du pouvoir zimbabwéen. En revanche, les réponses apportées à cette nouvelle donne le furent et force est de constater qu'elles s'avérèrent désastreuses (mesures protectionnistes contre-productives, établissement de la loi martiale pour mater toute agitation sociale, stigmatisation raciale de la minorité blanche et expropriation de ses terres, clientélisme forcené pour s'assurer la base des supporters du ZANU, souvent composée d'anciens guérilleros démobilisés et sans ressources).

L'arrivée aux affaires de ce dernier à partir des années 80, correspond à un violent retournement de conjoncture économique, le prix des matières premières exportées par le Zimbabwe chutant fortement (et partant les recettes générées au profit de l'Etat et des opérateurs économiques). Une contingence extérieure aux effets négatifs, qui ne relève donc pas de la responsabilité du pouvoir zimbabwéen. En revanche, les réponses apportées à cette nouvelle donne le furent et force est de constater qu'elles s'avérèrent désastreuses (mesures protectionnistes contre-productives, établissement de la loi martiale pour mater toute agitation sociale, stigmatisation raciale de la minorité blanche et expropriation de ses terres, clientélisme forcené pour s'assurer la base des supporters du ZANU, souvent composée d'anciens guérilleros démobilisés et sans ressources).

A partir des années 2000, face à l'effondrement économique, à la contestation sociale grandissante et aux protestations internationales, Mugabe a alors sciemment décidé de jouer l'épreuve de force. Quitte à voir tout l'édifice s'effondrer. Au mépris de son propre peuple, et en foulant aux pieds des précédents idéaux révolutionnaires. Un nouveau Néron pyromane contemplant Rome en train de brûler.

Un fragile espoir à confirmer

Il ne pourra lutter indéfiniment contre le vent du changement historique. D'autant plus que celui-ci frappe déjà à la porte. Après une campagne électorale pour les présidentielles de 2008 marquée par la violence et la fraude massive, le rapport de force s'est progressivement détérioré pour Mugabe. Sous la pression grandissante de la société civile et des états voisins, un gouvernement d'union nationale avec Morgan Tsvangirai (le dirigeant du parti d'opposition MDC) a été mis en place depuis février 2009. Ce changement est assurément porteur d'espoir. Mais d'un espoir qui se veut mesuré et lucide, car ayant conscience des innombrables difficultés et contrariétés rencontrées dans l'exercice effectif du pouvoir. Rien n'est gagné et deux ans et demi après la constitution de ce gouvernement élargi, Mugabe bloque toujours l'accord concernant l'équilibre des pouvoirs.

De petites améliorations apparaissent pourtant. L'hyperinflation a finalement été stoppée par un moyen radical : L'abandon du dollar zimbabwéen au profit du dollar US. Tant pis pour la souveraineté économique nationale mais dans les présentes circonstances, c'était très certainement la meilleure décision à prendre. Les salaires des fonctionnaires sont de nouveau payés, ce qui a permis de rouvrir écoles et hôpitaux. Les denrées alimentaires qui avaient au plus fort de la crise disparues des échoppes réapparaissent et le pays revient progressivement à un semblant de normalité. Les indicateurs sociaux ont cessé de chuter et après une décennie de récession économique profonde, le pays a enregistré un taux de croissance de 5.9 % en 2010. Conséquence de la remontée du cours des matières premières et d'un environnement socio-politique plus stable.

Cette reprise demeure cependant extrêmement précaire, car à la merci d'un possible retournement. Tant conjoncturel que (surtout) politique. En la matière, les écueils à surmonter au cours du proche avenir ne manqueront pas. Le bras de fer Mugabe-Tsvangirai est plus que jamais d'actualité, celui-ci s'étant récemment cristallisé sur les prochaines présidentielles, qui devraient finalement avoir lieu en 2012. Mugabe, fidèle à lui-même, s'est déclaré candidat à sa propre succession. Il est plus que jamais dans une logique jusqu'au boutiste où tous les coups sont permis, et où la force seule prévaut. Et puis il y a enfin cette dernière inconnue qui plane, telle une épée de Damoclès : quid après la disparition du vieux dirigeant ?

Pour un homme de sa génération arrivé au soir de sa vie, et qui aura consacré une grande partie de celle-ci à lutter pour accéder au pouvoir, et le conserver ensuite coûte que coûte, la perspective du néant est probablement terrifiante. Mais pour son adversaire plus jeune qu'est Tsvangirai, nul doute que l'hypothèse ne soit à considérer avec la plus grande attention. Le leader du MDC sait pertinemment que le temps joue pour lui, et que la patience est une vertu en politique. N'en déplaise à certains de ses partisans qui estiment que le changement tant espéré ne s'est pas encore matérialisé et que chaque jour qui passe est une trahison de plus au regard des attentes immenses de tout un peuple qui, trois décennies après son indépendance officielle, attend toujours de pouvoir assumer librement son Destin.

Jacques Leroueil