Plus que tout autre pays, l'Afrique du Sud devrait être un défenseur et un promoteur des droits de l’homme en raison de son passé. Le pays a le potentiel d’être à l’avant-garde du combat pour un ordre international plus démocratique.

Dans un article écrit pour Foreign Affairs en 1993, Nelson Mandela, qui était à l’époque chef de l’ANC et futur Président, a articulé la politique étrangère de l'ANC dans une Afrique du Sud post-apartheid. Son message visionnaire disait : «que les questions des droits de l'homme sont au cœur des relations internationales et vont au-delà du fait politique pour englober le domaine économique, social et environnemental ; que des solutions équitables et durables aux problèmes de l'humanité ne peuvent venir que par la promotion de la démocratie dans le monde ; que les considérations de justice et de respect du droit international devraient guider les relations entre les nations; que la paix est l'objectif que tous les pays devraient s'efforcer de suivre et lorsque celle-ci échoue, que ce soient les mécanismes basés sur le consensus international et la non violence …. Que les préoccupations et les intérêts du continent africain devraient être reflétés dans nos choix de politique étrangère ... ».

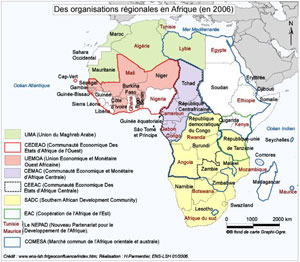

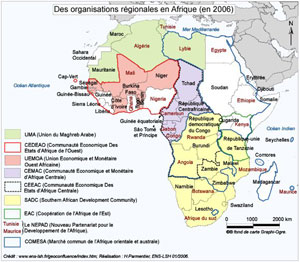

Depuis 1994, l'Afrique du Sud a joué un rôle croissant sur le continent et dans le monde. Le pays fut par deux fois élu membre non-permanent du Conseil de sécurité ; Il fait parti des pays de l’IBSA et plus récemment des BRICS ; Au sein de l'Union Africaine, son rôle en tant que médiateur et contributeur aux forces chargées du maintien de la paix sur le continent s’est accru de manière exponentielle.

La politique étrangère de l'Afrique du Sud a la difficile tâche de satisfaire les attentes en matière de leadership dans le domaine de droits de l’homme (et son envie de jouer ce rôle sur la scène mondiale) et l’inévitable nécessité de realpolitik dans un paysage géopolitique aux rapports de forces en constante évolution. De plus les ambitions propres à l’Afrique du Sud, comme leader en Afrique et comme leader africain dans le monde, amène ses dirigeants à définir leur politique et leurs alliances de manière prudente et ce sur chaque problématique.

Alors que sa puissance et son influence continuent de s’affirmer, les priorités et les objectifs de la politique étrangère de Pretoria font l’objet d’une attention croissante, et parfois de critiques sévères, y compris de l’icône de la lutte contre l’apartheid, l’archevêque Tutu, qui a remis en question le bilan du pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, en soulignant notamment les efforts entrepris pour faire en sorte que le Zimbabwe ne figure pas à l’ordre du jour du Conseil. Ces critiques ont peut-être été plus appuyées en raison des attentes particulières envers l’Afrique du Sud post-1994 ; des attentes liées à son propre passé dans le domaine des droits de l’homme et à l’arrivée au pouvoir d’un parti de libération qui a produit 3 lauréats du prix Nobel et qui a donné naissance au leadership moral de modèles comme Mandela et l’archevêque Tutu. La politique étrangère d’une Afrique du Sud démocratique était censée être à l’avant- garde, particulièrement dans les domaines de la justice sociale et des droits de l’homme. Ce sont des attentes que d’autres pays émergents comme le Brésil, la Turquie ou l’Inde par exemple n’ont pas eu à satisfaire.

Bien que l'Afrique du Sud puisse ne pas être totalement à l’aise au sein de certains groupes de pays émergents comme les BRICS, elle partage un même désir commun de remodeler les dynamiques actuelles du pouvoir mondial, notamment la volonté d’inciter une réforme du Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et démocratique. Cette volonté de remodeler les dynamiques de pouvoir et de défier le statu quo a inclus la remise en question de la communication sur les droits de l’homme qui met en avant certaines situations au détriment d’autres. Pourquoi, par exemple, l'opinion mondiale ne se mobilise pas autour des violations des droits de l’homme au Sahara Occidental ou à Guantanamo Bay de la même manière qu’elle le fait lorsque des intérêts bien établis sont en cause. Dans le débat annuel du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental qui eu lieu l'année dernière, l’ambassadeur d’Afrique du Sud accusa le Conseil de double standard, en soulignant le contraste entre la réponse apportée au Printemps arabe avec le refus de permettre un mécanisme permanent de surveillance des droits de l’homme dans la région et l’accusant d’une «approche sélective des droits de l'homme». Ceci est en accord avec une critique plus générale émanant de Pretoria envers ceux qui détiennent le pouvoir sur la scène internationale et le fait qu’ils utilisent les droits de l’homme comme prétexte afin de poursuivre des intérêts nationaux, les invoquant dans certains cas tout en les ignorant dans d'autres.

Ce point sert à rappeler qu'il n'y a pas de «politique étrangère des droits de l’homme» et que le fait d’évaluer une telle politique uniquement sur la base d’une problématique est biaisé sur le plan analytique. Il est plus approprié de fournir une analyse contextuelle de l'objectif général d’un Etat en matière de droits de l'homme, en reconnaissant la cohérence là où elle existe, mais en se concentrant sur les tendances qui peuvent être révélatrices des priorités. Cela peut aider à comprendre à quoi le nouvel ordre mondial peut ressembler si les puissances émergentes continuent de voir leur influence croître sur la scène mondiale.

En évaluant la politique étrangère de l'Afrique du Sud, en particulier en ce qui concerne les questions de guerre et de paix, il faut comprendre que ce pays appréhende ses relations internationales à travers le prisme de sa propre histoire consistant à parvenir à une solution négociée dans laquelle la recherche de la paix et de la justice sont des impératifs qui se renforcent mutuellement. Il ne faut donc pas s'étonner que dans les cas où l’Afrique du Sud a été la plus sévèrement jugée, elle a poursuivi une politique de recherche de solution négociée. En Libye, bien que l'Afrique du Sud ait voté en faveur des deux résolutions du Conseil de sécurité 1970 et 1973, la zone d'exclusion aérienne et le renvoi à la CPI, elle a continué à chercher une solution négociée dans le cadre d'un panel de haut niveau de l'UA qu'elle a dirigé. De même en Syrie, alors que sa position au Conseil de sécurité en 2012 a été largement critiquée, l'approche adoptée, à tort ou à raison, est le reflet d’un effort incessant visant à trouver des solutions négociées à des conflits apparemment insolubles.

L'approche de l'Afrique du Sud à la Cour Pénale Internationale montre la manière dont elle tente de concilier les impératifs des différents groupes, ses propres engagements en matière de droits de l'homme et ses objectifs d’ordre plus général tels que la gouvernance mondiale.

Dans ses déclarations devant le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome, l'Afrique du Sud a souvent mis en avant l'importance de la lutte contre l'impunité et la contribution importante apportée par la CPI pour renforcer la responsabilisation et encourager d'autres États à devenir signataires du Statut de Rome tout en soulignant les questions telles que le financement et la non-coopération qui entravent le travail de la Cour. Dans le même temps, l'Afrique du Sud a soulevé des préoccupations au sujet de la politique suivie par la CPI et le manque de cohérence comme étant une menace pour la légitimité et l'efficacité de la Cour elle-même en s’interrogeant sur les intentions cachées.

L'Afrique du Sud a toujours soutenu la Cour, mais a également appelé à un processus à deux voies dans des situations telles que le Darfour qui permettrait à la fois une voie de la justice et de la responsabilité ainsi qu’une voie politique pour traiter de questions plus larges dont celles concernant une paix durable. C'est dans ce contexte qu'elle a appelé à un report de l’article 16 au sujet de la situation au Darfour, visant également à respecter les efforts régionaux pour résoudre les conflits.

La gestion des relations avec le président soudanais Béchir montre combien il peut parfois être délicat pour l’Afrique du Sud de trouver un équilibre entre certaines contradictions. Alors que le président Béchir fut invité à l’investiture du président Zuma en 2009, il aurait également été informé via les canaux diplomatiques non officiels ne pas y assister avant qu’il ne soit annoncé qu'un mandat d'arrêt avait été émis et qu’il serait utilisé au cas où il poserait le pied sur le sol sud-africain.

Cette solution permis à l’Afrique du Sud de remplir ses obligations, de relever l'indépendance de son système judiciaire et de maintenir ses relations diplomatiques avec un chef d'Etat et sa capacité à entrer dans un processus de médiation et de résolution de conflit. De même, tout en ne soutenant pas les objections de l'Union Africaine sur le fait que le tribunal visait à «cibler les africains», l'Afrique du Sud a incité le Conseil de sécurité à accepter la demande émise par l’UA de report du mandat d’arrêt contre Béchir.

Il est peut-être trop tôt pour faire le bilan d'un pays qui est encore en train de négocier un rôle croissant sur la scène internationale. Ce que nous savons, c'est que les éléments clés de la politique étrangère prévus par l'ancien président Mandela en 1993 demeurent en place : la promotion d'un ordre du jour africain, de la paix, de solutions négociées et le respect des droits de l'homme en tant que composante essentielle des objectifs visés par la politique étrangère de L’Afrique du Sud. Malgré certaines contradictions et incohérences, le désir fondamental de contester le pouvoir établi pour un ordre international plus démocratique est clairement perceptible. Ceci peut en soi déjà être considéré comme un ordre du jour en faveur des droits de l’homme.

Dire Tladi & Nahla Valji

Pour Open Global Rights

![]()

Sur les auteurs

Dire Tladi est Conseiller Juridique Principal (droit international) au ministère des Relations internationales et de la coopération sud-africain.

Nahla Valji est spécialiste des questions d'état de droit et de justice à ONU Femmes, agence de l'ONU oeuvrant pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Pour aller plus loin

- Garth le Pere, « L'action diplomatique sud-africaine pour la paix en Afrique », Transcontinentales [Online], 2 | 2006, document 3, URL : http://transcontinentales.revues.org/395

-

Darracq, Vincent. "Jeux de puissance en Afrique: le Nigeria et l'Afrique du Sud face à la crise ivoirienne." Politique étrangère 2 (2011): 361-374. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PE_112_0361

-

Anne, Hamidou. "Diplomatie et hégémonie régionale en Afrique subsaharienne", Terangaweb-l'Afrique des Idées, http://terangaweb.com/diplomatie-et-hegemonie-regionale-en-afrique-subsaharienne-1/

-

Leroueil, Jacques. "La SADC : Géant ou nain africain ?", Terangaweb-l'Afrique des Idées, http://terangaweb.com/la-sadc-geant-ou-nain/

Reproduction de l'article sous licence Creative Commons

Illustration : Visite officielle du Président Jacob Zuma au Bénin

Licence CC – Flickr @GovernmentZA

![union-africaine[1]](http://terangaweb.com/wp-content/uploads/2011/03/union-africaine1-300x211.jpg)