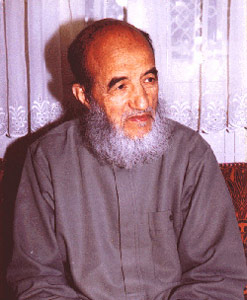

Il arborait souvent son chapeau traditionnel marocain et sa tunique de religieux. Son sourire facile et ses petits yeux brillants lui donnaient un aspect sympathique, tandis que sa longue barbe blanche lui conférait un air d’ascète contemplatif. Celui qui, pour le pouvoir établi, incarnait la menace islamiste, était aussi un amateur de violon et de poésie, un gnostique qui consacrait son temps à la lecture et à la méditation. Abdessalam Yassine, fondateur du mouvement Justice et Bienfaisance, est décédé jeudi 13 décembre. Il a été inhumé le lendemain au cimetière des Martyrs de Rabat, après une procession de deux kilomètres qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de sympathisants. Chef de file et guide spirituel, depuis sa création en 1973, de la jamâa islamiya Al’adl wal-Ihssane, la figure de l’imam est très controversée.

Il arborait souvent son chapeau traditionnel marocain et sa tunique de religieux. Son sourire facile et ses petits yeux brillants lui donnaient un aspect sympathique, tandis que sa longue barbe blanche lui conférait un air d’ascète contemplatif. Celui qui, pour le pouvoir établi, incarnait la menace islamiste, était aussi un amateur de violon et de poésie, un gnostique qui consacrait son temps à la lecture et à la méditation. Abdessalam Yassine, fondateur du mouvement Justice et Bienfaisance, est décédé jeudi 13 décembre. Il a été inhumé le lendemain au cimetière des Martyrs de Rabat, après une procession de deux kilomètres qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de sympathisants. Chef de file et guide spirituel, depuis sa création en 1973, de la jamâa islamiya Al’adl wal-Ihssane, la figure de l’imam est très controversée.

Si le Parti de la Justice et du Développement, qui a remporté les législatives de novembre 2011, est le seul parti islamiste reconnu dans le pays, il ne faut pas minimiser l’importance de Justice et Bienfaisance. Le mouvement, seulement toléré et tenu à l’écart du gouvernement, dispose en effet d’un réseau très étendu (on compte plusieurs centaines de milliers de partisans et de sympathisants), d’une capacité de mobilisation très forte, et constitue une des principales forces politiques du pays. Abdessalam Yassine a durant quarante ans incarné l’opposition farouche à la monarchie, le mûrshid (guide) ayant toujours refusé de reconnaître le titre constitutionnel d’Amir al-mouminin (prince des croyants) attribué au monarque, titre honorifique que les rois Hassan II et Mohamed VI n’ont pas, selon lui, la légitimité de porter. Son projet d’établir un État démocratique islamique est un projet non-violent qui s’inscrit dans le contexte d’émergence des partis islamistes du monde arabo-(berbéro)-musulman.

Le khûbzi qui devint soufi

Né en 1928 à Marrakech, de parents analphabètes, Abdessalam Yassine a débuté son apprentissage dans une zaouïa, auprès du professeur Mohammed Mokhtar Soussi qui était à ses yeux « un érudit, un historien, un juriste, un grand poète dont la poésie est sans équivalent ». Son temps, il l’occupe à la mémorisation du Coran. Ensuite viendront l’exégèse du livre saint, l’étude de la tradition prophétique et de la langue arabe. Il poursuit son cursus à l’institut Ibn Yusuf, affilié à la prestigieuse université Al Qaraouiyine de Fès, et se présentera à l’école des enseignants de Rabat où il décroche un diplôme de professeur d’arabe avant de devenir inspecteur académique à Casablanca.

Jusqu’au milieu des années 1960, Abdessalam Yassine affirme n’avoir été qu’un « khûbzi ». Khûbz signifiant pain en arabe, il dit donc ne s’être soucié que de son pain quotidien. La politique, l’actualité et le monde arabe, notamment la création de l’État d’Israël, ne l’intéressent pas. Seule sa carrière lui importe. Rien ne le prédisposait donc à rencontrer Dieu. Le futur guide vit pourtant, en 1965, une « crise spirituelle » qu’il décrira plus tard de la façon suivante : « J'avais environ quarante ans quand Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant, a réveillé le croyant que j'étais. Mon cœur avait soif, et la vérité de l'essence et de la destinée occupait ma pensée tout entière. (…) Ô Seigneur, comment Vous chercher ? » Cette dernière interrogation rappelle cette prière, mythique et mystique, d'un Saint-Augustin : « Dis-moi où regarder pour Te voir », confessant ainsi cette sienne inaptitude à résoudre le mystère de Dieu. Abdessalam Yassine poursuit : « Qui m'élèvera aux stations de la perfection spirituelle ? Ma douleur était exacerbée, je me suis détesté, j'ai invoqué et pleuré Dieu, le Roi, le Concédant. Et dans toute sa grâce Il m'a entouré d'un groupe de Ses « proches » ('Arif billah), en compagnie desquels j'ai passé quelques années. » Ces « proches » dont il parle, ce sont les frères de la Qadiriya Boutchichiya, une confrérie implantée au Maroc depuis des siècles. Et c’est auprès d’El-hajj al-'Abbas et de son fils Sheikh Hamza, deux maîtres spirituels très influents, qu’il s’initie au soufisme.

Son activité spirituelle devient très intense, le dhikr – le rappel régulier de Dieu par la prière, la lecture du Coran et l'invocation – absorbe tout son temps. Les frères se réunissent régulièrement, suivent les prêches des maîtres, lisent des passages du Coran et invoquent Dieu. Conformément à l'exhortation prophétique, Abdessalam souhaite se rapprocher de l'Un par la méditation et la pratique régulière des préceptes de l'Islam. Pour le soufi, le rituel du corps est lié au rituel de l'âme car la vie n'a de sens que si elle incarne en ce monde le verbe et l'esprit du divin. Abdessalam Yassine définira le soufisme comme la voie de l’« abstinence », car le détachement du monde matériel est un premier pas vers la Proximité intime de l’Un, de la « nostalgie de l’au-delà et de la préparation à la rencontre de Dieu ». Une éducation où la science côtoie l’expérience mystique, où résonnent en choeur les voix du cœur, de la foi et de la raison.

Son activité spirituelle devient très intense, le dhikr – le rappel régulier de Dieu par la prière, la lecture du Coran et l'invocation – absorbe tout son temps. Les frères se réunissent régulièrement, suivent les prêches des maîtres, lisent des passages du Coran et invoquent Dieu. Conformément à l'exhortation prophétique, Abdessalam souhaite se rapprocher de l'Un par la méditation et la pratique régulière des préceptes de l'Islam. Pour le soufi, le rituel du corps est lié au rituel de l'âme car la vie n'a de sens que si elle incarne en ce monde le verbe et l'esprit du divin. Abdessalam Yassine définira le soufisme comme la voie de l’« abstinence », car le détachement du monde matériel est un premier pas vers la Proximité intime de l’Un, de la « nostalgie de l’au-delà et de la préparation à la rencontre de Dieu ». Une éducation où la science côtoie l’expérience mystique, où résonnent en choeur les voix du cœur, de la foi et de la raison.

À la mort de son maître spirituel, l'imam constate au sein de la târiqa (voie) Boutchichiya des pratiques qui s'éloignent, selon lui, du message originel d'El-hajj al-‘Abbas et de la tradition prophétique (sûnna). Peut-être constatait-il que l'âme de la confrérie soufie s'était éteinte lorsque celle d'al-'Abbas était entrée dans l'éternité.

L'Islam ou le déluge, lettre ouverte au roi Hassan II

Abdessalam Yassine s'écarte de la voie sans jamais en délaisser l'esprit et s'engage dans le jihad, une lutte sans merci contre le pouvoir qu'il juge corrompu et illégitime. Après le jihad du nafss (âme) – la lutte ou la quête intérieure de l'âme vers la proximité de Dieu – Abdessalam Yassine souhaite lutter auprès des hommes contre un pouvoir de plomb. Le devoir du musulman, pense-t-il, est d'exhorter son dirigeant à maintenir son pouvoir et son peuple sur le chemin de l'Islam. Une période de jihad politique de plusieurs décennies s'ouvre alors. Ses deux premiers ouvrages, publiés en 1971 et 1972, L'Islam entre l'appel à Dieu et l'État et L'Islam demain posent les jalons de son engagement politique.

Mais c'est en septembre 1974, avec sa lettre ouverte au roi, au titre provocateur, L'Islam ou le déluge, que l'imam s'attaque frontalement à Hassan II. Deux années seulement après le putsch manqué du général Oufkir, dans un contexte de suspicion voire de paranoïa gouvernementale et de pouvoir arbitraire, le roi reçoit cette missive violente d'une centaine de pages. Avec l'éloquence d'un Sayyid Qotb, cet intellectuel qu’il admirait et qui avait en Égypte rejoint les rangs des Frères Musulmans, l'auteur dénonce la fitna, le désordre, et la corruption, et exhorte le roi à appliquer la shûra, principe de démocratie directe, et à mettre ainsi fin à son pouvoir arbitraire. Plus tard Abdessalam Yassine s'inspirera de la révolution iranienne de l'imam Khomeiny, fondateur de la république islamique, et du principe de Welayat al-Faqih, système politique fondé sur le pouvoir légitime d'un juriste-théologien, guide suprême issu du clergé. Pour l'heure, il est emprisonné pendant presque quatre ans sans jugement. À sa libération, il retourne à Marrakech, sa ville natale, mais les autorités, redoutant la portée de ses prêches, lui retire l'autorisation d'officier dans sa mosquée. Le mûrshid retournera en prison en raison de ses discours tenus contre le roi avant d'être assigné à résidence surveillée.

« Il s'agit d'islamiser la modernité, non de moderniser l'Islam »

Le mouvement d’Al'Adl wal-Ihssane est connu en français sous le nom de Justice et Bienfaisance. Le terme Ihssane a un sens religieux, mystique et social puisqu'il désigne à la fois la station spirituelle la plus élevée chez les gnostiques musulmans, chiites comme sunnites, et l'engagement sincère et véritable dans la société. Le parti opère depuis 1973 à la fois sur le terrain de l'action sociale (santé, éducation, formation), d'où une popularité grandissante au Maroc, que sur le terrain religieux par la da'wa, l'enseignement de la religion par le prêche et l'organisation de cercles religieux à travers le pays. La lutte est donc spirituelle et temporelle. Le but est d'éduquer le musulman pour changer la société. Le changement doit venir du bas, du peuple. Il s'agit de purifier, à la racine, la société, touchée par les maux de la corruption et de la fitna et défiée par les problèmes sociétaux contemporains : les effets du capitalisme libéral, l’absence de perspective pour la jeunesse marocaine, l’individualisme, la place de la femme dans la société, la corruption, etc. Il faut « islamiser la modernité » par l’établissement d’un califat islamique et l’union des pays musulmans, car Abdessalam Yassine est nostalgique d’un âge d’or islamique.

La réforme, Abdessalam Yassine l’engage d’abord par la formation de ses disciples car il est le guide spirituel de milliers de fidèles qui suivent ses enseignements. Le rapport du disciple à son maître est, chez les soufis, un rapport sacré, fondé sur la confiance et l’obéissance. Ainsi le mûrshid ne cessera jamais d'écrire, sur la théologie, l'histoire, l'économie et l'actualité, tentant de prendre part à tous les débats de la société marocaine. Une série d'ouvrages vise à définir les fondements de la pensée théologique et politique de l'imam et la méthode de son mouvement. Parmi eux : La Méthode prophétique (1982), considérée comme la charte de son parti, Les considérations sur la jurisprudence et l'histoire islamiques (1990), exposition des fondements et de la construction de la législation musulmane, et Al-Ihssane (l'excellence spirituelle, 1998). D'autres ouvrages viennent quant à eux répondre à des questions de société, notamment sur l'intégration des femmes dans le mouvement de réforme islamique, en témoigne son Guide pour les femmes croyantes paru en 1996. Toute une réflexion est aussi menée sur la modernité et son rapport à l'Islam, ainsi paraissent Dialogue du passé et de l'avenir en 1997 et Islamiser la modernité en 1998, ouvrage fondamental, l'un des seuls traduits en français que la communauté marocaine expatriée en Europe se procurera en masse.

La réforme, Abdessalam Yassine l’engage d’abord par la formation de ses disciples car il est le guide spirituel de milliers de fidèles qui suivent ses enseignements. Le rapport du disciple à son maître est, chez les soufis, un rapport sacré, fondé sur la confiance et l’obéissance. Ainsi le mûrshid ne cessera jamais d'écrire, sur la théologie, l'histoire, l'économie et l'actualité, tentant de prendre part à tous les débats de la société marocaine. Une série d'ouvrages vise à définir les fondements de la pensée théologique et politique de l'imam et la méthode de son mouvement. Parmi eux : La Méthode prophétique (1982), considérée comme la charte de son parti, Les considérations sur la jurisprudence et l'histoire islamiques (1990), exposition des fondements et de la construction de la législation musulmane, et Al-Ihssane (l'excellence spirituelle, 1998). D'autres ouvrages viennent quant à eux répondre à des questions de société, notamment sur l'intégration des femmes dans le mouvement de réforme islamique, en témoigne son Guide pour les femmes croyantes paru en 1996. Toute une réflexion est aussi menée sur la modernité et son rapport à l'Islam, ainsi paraissent Dialogue du passé et de l'avenir en 1997 et Islamiser la modernité en 1998, ouvrage fondamental, l'un des seuls traduits en français que la communauté marocaine expatriée en Europe se procurera en masse.

Chaque ouvrage s’appuie sur la tradition prophétique et sur le livre saint, en dégage l’esprit, et tente d’exposer les défis de la société contemporaine et d’y répondre. Ainsi, le projet est complet, il est d’abord spirituel car il vise une éducation profonde des citoyens, politique car il pose comme but ultime l’établissement d’un califat islamique et d’un État démocratique, et social étant donnée la place importante attribuée depuis quarante ans à l’éducation, la santé et les oeuvres caritatives en tout genre.

Justice et Bienfaisance fait partie de ces mouvements islamistes qui ont très tôt fait le pari de la démocratie. Dès sa création son leader a posé la shûra, système de délibération et d’élection libre, comme principe fondamental du parti. Même s’il n’est toujours pas reconnu, le mouvement dispose de son siège, de ses bureaux, d’un site internet et de réseaux très étendus. Son influence au sein du pays est très forte. L’historien Pierre Vermeren et le politologue François Burgat ont affirmé que si des élections libres avaient lieu, la jamâa les remporterait sans aucun doute. Au Maroc, lorsqu’elle n’est pas tenue loin du pouvoir, par méfiance, l’opposition est intégrée et contrôlée au sein du jeu politique. Il en est ainsi du PJD, seul parti islamiste reconnu par le gouvernement.

Souvent les questions médiatiques sur l’islamisme sont mal posées et les termes utilisés mal choisis. Ainsi, l’on se demande trop souvent si l’Islam est soluble dans la modernité, si la religion s’oppose à l’État et à la laïcité, si la femme musulmane est libre en Islam, si le mouvement n’est pas une menace pour la société marocaine, ou s’il ne va pas avilir le peuple sous le poids de la shari’a, ou encore s’il interdira l’alcool et imposera le voile aux femmes. Or, ce ne sont pas les débats qui ont cours ni dans la société marocaine ni au sein du mouvement. Les priorités sont sociales (éducation, logement, santé) et politiques. Les islamistes sont ancrés dans la société marocaine, et s’ils veulent la transformer, c’est de l’intérieur. La religion est une source d’inspiration, comme le marxisme ou le socialisme l’est pour les mouvements de l’opposition de gauche. Les réponses apportées par la jamâa aux défis contemporains ne sont pas strictement religieuses. Ainsi le discours du mouvement a évolué, il s’est continuellement adapté aux défis nouveaux (et profondément séculiers!) du peuple marocain. L’islamisme n’est pas une nébuleuse conspirationniste qui voudrait ramener le monde dix siècles en arrière. Il puise dans la tradition prophétique, selon Abdessalam Yassine, l’inspiration qui permettra de résoudre les problèmes contemporains. Islamiser la modernité, c’est observer le monde à la lumière de l’Islam. Aux Marocains d’approuver ou de désavouer ce projet de « spiritualité politique », nom que Michel Foucault avait donné à la révolution iranienne, mais pour cela, il sera indispensable de faire le « pari de la démocratie ».

Younes Baassou

Les citations sont issues d'une interview ou Abdessalam fait son autobiographie : http://yassine.net/en/document/5266.shtml

Autre article de Terangaweb sur la thématique de l'islamisme : http://terangaweb.com/refonder-la-politique-par-lislam-les-experiences-de-la-mahdia-et-du-jihad-dousman-dan-fodio/