« Pleurer les morts est presque un luxe. », p. 51.

« L’histoire des nations n’est pas un récit plein de fantaisies et d’ornements gracieux. Elle ne s’écrit pas à reculons. Elle ne commence pas par la fin. », p. 228.

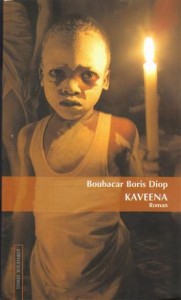

Boubacar Boris Diop se penche à nouveau sur les fausses indépendances, une Afrique sous la férule d’une France prédatrice, jalouse de son omniprésence sur son pré carré africain ; hégémonie paranoïaque sanctionnant violemment toute critique, tout désir à l’autonomie. Encore un énième roman sur un sujet maintes fois traité diront certains, alors même qu’il est indispensable de plonger toujours plus loin dans les méandres de l’Histoire : analyser le marécage, en exhumer chacun des tréfonds et transmettre les tenants et aboutissants d’un passé commun au présent vivace et dont l’avenir ne peut s’accorder le luxe de l’ignorance. Telle est assurément la démarche de l’auteur. Ici, plus qu’un roman à qui est empruntée la prose, Kaveena se présente telle une tragédie grecque (la forme théâtrale aurait pu tout aussi bien être choisie) ne pouvant finir que par le glaive et dans le sang : au sacrifice répond la vengeance meurtrière, occire l’hydre.

Boubacar Boris Diop se penche à nouveau sur les fausses indépendances, une Afrique sous la férule d’une France prédatrice, jalouse de son omniprésence sur son pré carré africain ; hégémonie paranoïaque sanctionnant violemment toute critique, tout désir à l’autonomie. Encore un énième roman sur un sujet maintes fois traité diront certains, alors même qu’il est indispensable de plonger toujours plus loin dans les méandres de l’Histoire : analyser le marécage, en exhumer chacun des tréfonds et transmettre les tenants et aboutissants d’un passé commun au présent vivace et dont l’avenir ne peut s’accorder le luxe de l’ignorance. Telle est assurément la démarche de l’auteur. Ici, plus qu’un roman à qui est empruntée la prose, Kaveena se présente telle une tragédie grecque (la forme théâtrale aurait pu tout aussi bien être choisie) ne pouvant finir que par le glaive et dans le sang : au sacrifice répond la vengeance meurtrière, occire l’hydre.

Le cœur de la tragédie, le sacrifice d’une enfant de six ans, Kaveena, Afrique vierge et innocente – la génération nouvelle -, violée, tuée et démembrée ; pratique sacrificielle d’un temps sinistre que l’on croyait révolu à jamais. Un holocauste à la gloire de quelque divinité corrompue afin qu’un homme, le Français Castaneda, puisse s’octroyer des pouvoirs et conforter son autorité sanguinaire sur une nation d’Afrique. Archétype du tyran, Castaneda est l’hydre « France-Afrique » qui de ses crocs tue sa proie, le continent noir, pour se nourrir de sa sève vitale : à lui la toute puissance politique et économique. Quand bien-même l’exigence de se grimer « d’africanité » se fait-elle, il se peinturlure couleur locale, se surprenant même à se prendre à son propre jeux : pourquoi ne pas troquer les habits de l’autorité dissimulée à ceux du chef officiel ? Le vertige, l’apothéose finale, avoir son propre royaume et ses citoyens-esclaves. A ses côtés, son fils tutélaire Nikiema, l’enfant du pays, l’indigène de peau indispensable à Castaneda pour continuer son trafic : Il est sa caution, son alibi national.

« En vérité, il (Pierre Castaneda) a fait un raisonnement fort simple. Patron de la Cogemin, il savait bien ce que signifiait l’exploitation des mines d’or de Ndunga et du marbre de Masella. Les fils du pays travaillaient là-dedans comme des esclaves. On les obligeait à extraire les richesses de leur sous-sol au prix de mille souffrances. C’était ensuite chargé dans des bateaux et cela ne les regardait plus. Quand on y pense, c’est hallucinant et même un peu comique, cette façon de venir de l’autre bout du monde pour s’approprier les richesses d’autrui. Pierre a compris qu’il faudrait un jour où l’autre assouplir le système. Cela signifiait : préparer la relève. Ca a été avec moi (Nikiema). Il n’y a là rien d’extraordinaire. J’ai presque envie de dire que nous, les politiques, notre unique vérité est dans notre survie », p.115.

Elevé sur l’étalon occidental et formé par le tyran, Nikiema est ce fils qui à un moment où un autre, à l’instar des tragédies grecques, se doit de tuer le père devenu un obstacle à la grandeur de son destin : asseoir sa tyrannie sur la nation ; peu importe si cette fin doit passer par une guerre des milices des plus meurtrières dans laquelle le peuple, moindre denrée sacrifiée, sera le grand oublié. Dans le cheminement de pensée de l’auteur, les dignitaires africains durant les pseudo-indépendances ne sont en rien de simples marionnettes mais des acteurs pleinement et volontairement complices des tyrannies et du pillage de l’Afrique : impossible pour eux de se parer du voile vertueux du « prisonnier malgré lui » ou encore du « vieux sage » protecteur de l’unité nationale. Tout comme Castaneda, Nikiema est un assassin.

« Puis Pierre Castaneda aurait malgré lui un pincement au cœur, quel gâchis, mon petit, quel gâchis, on faisait un si beau tandem, pourquoi t’es-tu soudain imaginé que tu pouvais devenir le vrai président d’un putain de vrai pays africain, juste comme ça ? Tous deux se rappelaient le temps où ils étaient des frères, ils liquidaient à l’unisson leurs ennemis (…) dans une joyeuse complicité. Il n’était pas si costaud d’ailleurs, à l’époque N’Zo Nikiema. Il faisait des cauchemars la nuit en pensant aux enfants des types qu’il avait égorgés ou étranglés ; au lieu de pleurer, les gamins sautillaient autour de lui en riant comme des anges célestes et il ne comprenait rien à leur jubilation et il avait le cœur brisé, ça lui retournait l’estomac, il vomissait parfois et Castaneda, un dur parmi les durs, se moquait de lui, il lui disait songe donc mon petit aux étoiles au-dessus de nos têtes (…) », p.47.

Enfin se produit ce moment tant espéré, la révolte régicide d’une mère contre l’assassin de sa fille : l’altière Afrique, déesse blessée et bafouée, parturiente des générations sacrifiées, se lève dans toute sa dignité de femme violée au fruit innocent assassiné (Kaveena), glaive à la main, la vengeance sanguinaire sur l’assassin étranger. Mumbe Awale, jeune artiste anonyme, femme libre, est l’avatar ce cette Afrique qui par hospitalité naturelle puis forcée s’était glissée dans les draps et de Castanéda et de Nikiema se faisant leur maîtresse respective sans que les deux monstres ne sussent qu’ils se la partageaient. Témoin privilégié de leurs confidences sur leurs crimes orgiaques, le temps est venu de la réelle indépendance qui ne peut se faire que dans l’épuration salvatrice.

Spectateur diabolique de la vengeance matricielle à venir, le colonel Assante (anciennement directeur de la police politique des deux tyrans et tortionnaire de son état) conte l’histoire de la tyrannie en faisant appel à ses souvenirs et aux mémoires écrites de Nikiema trouvées dans l’appartement de Mumbe Awale où il se dissimule des jours et des nuits quand bien même les odeurs méphitiques exhalées par le cadavre d’un chef d’état soi-disant indigène. Récit intense, écriture déliée permettant au lecteur de se faire le confident privilégié du colonel Assante et de pénétrer les arcades terrifiants d’un tête à tête despotique et meurtrier, Kaveena fait partie de ces romans « coup de poing » dont nous ne saurions sortir indemnes ; une impression de malaise que ne fait que conforter le détachement d’un narrateur à l’occasion narquois.

Hervé Ferrand, article initialement paru sur son blog

Boubacar Boris Diop, Kaveena, Philippe Rey, 2006, 304 p.