Home is where one starts from

T. S. Eliot East Coker V, Four Quartets

Des années durant, rentrer à Abidjan signifia retrouver un pays qui momentanément avait cessé d'être le mien, une famille qui s'était agrandie sans moi et surtout – plus douloureux que le reste – retrouver une langue qui n'était plus tout à fait la mienne – léger dépaysement en terre natale.

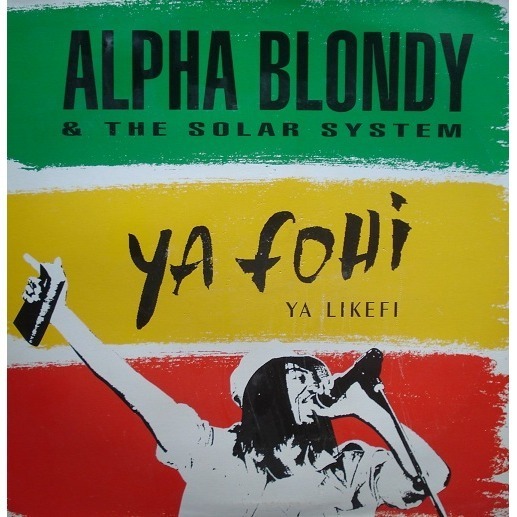

Vu de l'extérieur, le parler des Ivoiriens est une forteresse. Il n'y a pas de policiers en Côte d'Ivoire, mais des Yous. Pas de militaires mais des monos. Pas de palabres, mais des "draps" ; Y a pas draps, Y a Fohi. Je pouvais tranquillement abandonner la prononciation des "r", des "déterminants"; abandonner le subjonctif et l'imparfait du conditionnel. Des raccourcis tels que "c'est par rapport à par rapport" seraient compris dans la seconde, par des gens qui parlaient comme moi : mes compatriotes, mes compagnons de barricade. L’ancien assaut, lancé des décennies plus tôt, contre la langue du colon restait aussi solide que jamais. Nous avions récupéré la langue de l'administrateur colonial, du coopérant, de l'académicien et de l'instituteur et en avions fait un parler à notre démesure.

Peu de choses m'agaçaient autant, à Saint-Louis, que d'entendre les Sénégalais critiquer ou "imiter" cette langue que nous avions mis tant d'années à bâtir. Peu importe ce qu'en disait le Larousse, NOUS savions NOUS qu'il ne s'agissait ni d'un pidgin (quelle horreur), ni d'un dialecte (nous laissions ça au Wolof). C'était une langue impure et compliquée, changeante et franchement irritante. (Les moues condescendantes que je recevais à Abidjan, chaque fois que je devais demander le sens d'une nouvelle expression : "Tu ne sais pas ce que veut dire 'prends mon gbon'? Tu fais quoi chez nous même? – et l'estocade – retourne chez les Nagadefs!")

Rentrant de Dakar, j'avais un rituel : me laisser courtiser par les chauffeurs de taxi (le plaisir de s'entendre appeler "mon lieutenant" quand on n'a pas droit à ce titre!), puis me résigner à rejoindre le domicile familial où invariablement mon arrivée était "fêtée" d'un "Ah, tu es arrivé! C'est bien : dis tu sais comment changer l'ampoule de la cuisine?"ou quelque chose de ce genre – et je rentrais de 10 mois épouvantables dans un internat militaire, j'aurais été kidnappé que la réception n'aurait pas été fondamentalement différente! Et je passerais dix jours à me réhabituer au débit, au rythme et aux mots de mon pays.

Aujourd'hui… Je me connecte parfois sur Abidjan.net pour lire les épouvantables nouvelles du pays. L'armée n'est toujours pas sous contrôle. Aucun des griefs censés "justifier" la rébellion de 2002 n'a été adressé – encore moins résolu. La liberté de la presse recule chaque jour davantage. On parle d'envoyer des soldats Ivoiriens combattre au Mali — oui, oui, au Mali, ce pays qui abrita et forma ceux qui en 2002 projetaient de faire un coup d'état en Côte d'Ivoire, mais passons. Des enlèvements. Des exécutions sommaires. De nouvelles attaques contre un commissariat, un poste frontalier, un camp – take your pick. On parle (encore?) d'ennemis intérieurs et d'agents étrangers. Tout ça peut passer.

Ce qui me manque le plus, dans cette république bananière qu'est devenue la Côte d'Ivoire, c'est l'inventivité de la langue. En quatre ans, depuis mon dernier passage en 2008, qu'est-ce que j'ai pu rater! Que la violence, l'insécurité et la misère me retiennent de "rentrer chez moi" est grave. Qu'elles m'empêchent de revoir les miens est scandaleux. Qu'elles me privent de ma langue est criminel!