Alors que les perspectives économiques et démographiques suscitent beaucoup d’espoirs en Afrique, les problématiques de santé semblent recevoir de moins en moins d’attention.[1] Or, la croissance démographique et la poussée d’urbanisation susceptibles d’accompagner cette croissance économique ne sont pas exemptes de problèmes sanitaires qu’il faudra prendre en compte dans les choix de politiques publiques. C’est pour cela que nous avons rencontré une experte dans le domaine de la santé, fin connaisseur de l’Afrique pour avoir vécu sur le continent, travaillé avec la société civile et plusieurs gouvernements Africains, le Professeur Dominique Kerouedan. Dans une démarche prospective, elle nous apporte son regard sur les défis sanitaires de l’Afrique à anticiper au cours des prochaines décennies.

Alors que les perspectives économiques et démographiques suscitent beaucoup d’espoirs en Afrique, les problématiques de santé semblent recevoir de moins en moins d’attention.[1] Or, la croissance démographique et la poussée d’urbanisation susceptibles d’accompagner cette croissance économique ne sont pas exemptes de problèmes sanitaires qu’il faudra prendre en compte dans les choix de politiques publiques. C’est pour cela que nous avons rencontré une experte dans le domaine de la santé, fin connaisseur de l’Afrique pour avoir vécu sur le continent, travaillé avec la société civile et plusieurs gouvernements Africains, le Professeur Dominique Kerouedan. Dans une démarche prospective, elle nous apporte son regard sur les défis sanitaires de l’Afrique à anticiper au cours des prochaines décennies.

Comment voyez-vous l’évolution des questions sanitaires en Afrique ?

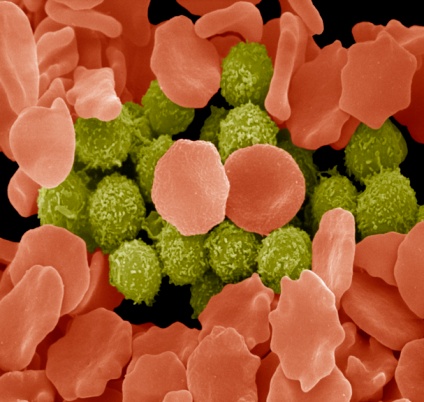

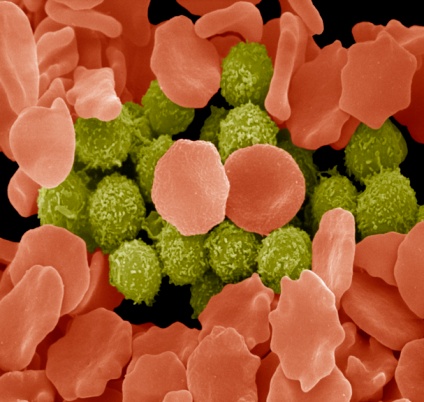

Au cours des prochaines années, on devrait s’attendre à une augmentation des défis sanitaires de l’Afrique sous l’impulsion de la croissance démographique et de l’urbanisation. D’abord, le doublement de la population à l’horizon 2050 implique un risque d’augmentation de l’incidence des maladies infectieuses dont le SIDA et la tuberculose, de même que les maladies tropicales comme le paludisme ou les maladies parasitaires. Ensuite, l’urbanisation rapide qui doit accompagner la croissance économique devrait être à l’origine de crises alimentaires, d’une recrudescence de maladies infectieuses de la pauvreté et de la promiscuité, comme la tuberculose, des maladies transmises par voies sexuelle et sanguine (dont sida et hépatites virales), sans omettre une transition épidémiologique dont se dégage déjà l’émergence de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, les maladies cardio-vasculaires cérébraux, les affections respiratoires chroniques, les maladies mentales ou les accidents de la voie publique[2]. Ces pathologies de longue durée sont d’autant plus redoutées, que même si les jeunes composent une grande partie de la population africaine, le vieillissement sera rapide sur le continent. Compte tenu de l’afflux attendu des malades, nous devons anticiper la capacité des systèmes de santé à répondre à tous ces fléaux à la fois, et à organiser la prévention des maladies contractées dans les hôpitaux, dites iatrogènes. Enfin, la prépondérance des conflits armés dans certains pays poserait aussi des problèmes sanitaires dus aux violences sexuelles faites aux filles et aux femmes et aux attaques de plus en plus fréquentes à l’encontre du personnel médical et des blessés de guerre, en violation du droit international et des Conventions de Genève. Par ailleurs, il y aurait également l’émergence de maladies liées au changement climatique, à la dégradation de l’environnement et aux pollutions.

Qu’en est-il de la santé maternelle, c’est à dire des femmes enceintes et parturientes?

Justement, il s’agit d’un des problèmes de santé publique sur lequel très peu de progrès ont été enregistrés au cours des dernières années en Afrique, notamment francophone. Je souhaite mettre l’accent sur la grossesse adolescente. Selon une récente étude de l’Overseas Development Institute, les grossesses précoces, observées chez les filles de moins de 18 ans, voire même de moins de 15 ans, sont un problème grave de santé publique, particulièrement sur le continent africain, qui regroupe à lui seul plus de 50% des cas mondiaux. Très souvent, on perd deux enfants lorsque cela se termine mal : l’adolescente et son bébé. Or, cette situation est surtout liée à la déscolarisation précoce des filles. Ce rapport souligne que l’intervention la plus efficace à réduire le nombre de grossesses adolescentes, plus efficace encore que l’offre de services de santé, est de maintenir les filles à l’école. Ainsi, on augmente le taux de scolarisation et on contribue en même temps à la baisse de la mortalité maternelle et infantile.

Justement, il s’agit d’un des problèmes de santé publique sur lequel très peu de progrès ont été enregistrés au cours des dernières années en Afrique, notamment francophone. Je souhaite mettre l’accent sur la grossesse adolescente. Selon une récente étude de l’Overseas Development Institute, les grossesses précoces, observées chez les filles de moins de 18 ans, voire même de moins de 15 ans, sont un problème grave de santé publique, particulièrement sur le continent africain, qui regroupe à lui seul plus de 50% des cas mondiaux. Très souvent, on perd deux enfants lorsque cela se termine mal : l’adolescente et son bébé. Or, cette situation est surtout liée à la déscolarisation précoce des filles. Ce rapport souligne que l’intervention la plus efficace à réduire le nombre de grossesses adolescentes, plus efficace encore que l’offre de services de santé, est de maintenir les filles à l’école. Ainsi, on augmente le taux de scolarisation et on contribue en même temps à la baisse de la mortalité maternelle et infantile.

Existe-t-il des spécificités régionales à ces problèmes sanitaires ?

En effet, le rapport entre l’ampleur des différents types de maladies va dépendre de l’évolution de la situation actuelle des maladies infectieuses dans certaines régions de l’Afrique et de l’évolution de la démographie et de l’urbanisation. Puisque nous n’avons pas encore mesuré l’ampleur des maladies chroniques, on ne peut se situer aujourd’hui que par rapport aux données existantes sur les maladies infectieuses.

D’après ces données, on constate que les maladies infectieuses comme le SIDA et la tuberculose sont prépondérantes en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud qui concentre 50% des décès liés au SIDA dans le monde. Ainsi, compte tenu de la prévalence du SIDA dans cette région et de la manifestation de la tuberculose chez plus de 60% des malades du SIDA, ces deux pandémies devraient continuer à sévir dans cette région de l’Afrique. L’Afrique de l’Ouest et du Centre présente des pays à risque notamment à cause de la pauvreté, des conflits armés, des violences sexuelles, et des contaminations par le sang, qui sont des facteurs de propagation du SIDA, et de la tuberculose comme corolaire. Notons que les conflits armés ont des retentissements sur toutes les questions de santé, tant les populations et les soignants sont mobiles, les services de soins détruits ou les systèmes déstructurés. Le paludisme a ainsi flambé en Côte d’Ivoire. En Afrique de l’Est, beaucoup d’efforts ont été faits dans la lutte contre le paludisme. La sécheresse a certainement contribué à réduire la mortalité liée au paludisme, et donc la mortalité infantile, dans plusieurs pays de la région. Cependant, cette maladie nécessite des efforts constants de sensibilisation, de distribution des moustiquaires et de destruction des sources de reproduction du vecteur de la maladie. Ainsi, il existe effectivement des différences entre les régions africaines quant à l’ampleur des problèmes sanitaires soulevés plus haut. Le plus important à relever a trait aux inégalités sociales et de santé considérables entre les régions du continent, certainement (l’hypothèse reste à explorer, doit être explorée) en partie liées à l’iniquité de l’accès des pays (Etats et société civile) à l’appui technique, institutionnel et aux financements mondiaux, rapportés à la population, à la pauvreté, à la situation de conflits armés, à la charge de maladie, aux risques de transmission, à la vulnérabilité en somme, à propos de laquelle il s’agit d’élaborer un index composite précis.

Quels sont les obstacles aggravant l’ampleur de ces défis ?

Ils sont principalement de trois ordres. D’abord, le déficit de personnel médical est très important en Afrique. Selon les données de l’OMS, le continent concentre le quart des pénuries mondiales de personnel de santé alors que trois quarts des nouvelles infections par le VIH par exemple, et trois quarts des décès liés au sida, y sont dénombrés. Cette importante charge de maladies est gérée par seulement 3% du personnel médical pour 15% de la population mondiale. Plus globalement, relevons que 90% de la charge de maladie se situe dans les pays en développement, en faveur desquels 10% des travaux de recherche, réalisés à l’échelle mondiale, s’intéressent à explorer leurs enjeux et tentatives de réponse. Ensuite vient l’absence d’étude épidémiologique, quantitative, ou qualitative, de l’ampleur de maladies existantes (hépatites virales), des nouvelles maladies infectieuses ou chroniques, et de leurs impacts sociaux, économiques, etc. Par exemple, dans la plupart des pays Africains, on ne connaît pas le nombre de personnes souffrant d’hypertension artérielle, du cancer du sein ou du diabète. Il n’y a pas assez de médicaments pour traiter tous les patients diabétiques. Quinze ans après les avoir abordées pour le sida, nous nous posons les mêmes questions quant à la disponibilité et à l’accessibilité financière des traitements des cancers par exemple. Cette fois, je ne vois pas d’activistes à l’horizon, ni de portage politique fort à l’échelle mondiale… Dans la situation de crise actuelle, ces maladies menacent pourtant la stabilité économique mondiale.

Ils sont principalement de trois ordres. D’abord, le déficit de personnel médical est très important en Afrique. Selon les données de l’OMS, le continent concentre le quart des pénuries mondiales de personnel de santé alors que trois quarts des nouvelles infections par le VIH par exemple, et trois quarts des décès liés au sida, y sont dénombrés. Cette importante charge de maladies est gérée par seulement 3% du personnel médical pour 15% de la population mondiale. Plus globalement, relevons que 90% de la charge de maladie se situe dans les pays en développement, en faveur desquels 10% des travaux de recherche, réalisés à l’échelle mondiale, s’intéressent à explorer leurs enjeux et tentatives de réponse. Ensuite vient l’absence d’étude épidémiologique, quantitative, ou qualitative, de l’ampleur de maladies existantes (hépatites virales), des nouvelles maladies infectieuses ou chroniques, et de leurs impacts sociaux, économiques, etc. Par exemple, dans la plupart des pays Africains, on ne connaît pas le nombre de personnes souffrant d’hypertension artérielle, du cancer du sein ou du diabète. Il n’y a pas assez de médicaments pour traiter tous les patients diabétiques. Quinze ans après les avoir abordées pour le sida, nous nous posons les mêmes questions quant à la disponibilité et à l’accessibilité financière des traitements des cancers par exemple. Cette fois, je ne vois pas d’activistes à l’horizon, ni de portage politique fort à l’échelle mondiale… Dans la situation de crise actuelle, ces maladies menacent pourtant la stabilité économique mondiale.

Enfin, l’autre obstacle et pas des moindres est le financement des politiques et stratégies de santé. Ce dernier souffre de deux problèmes majeurs. D’une part, la santé ne fait pas encore partie des priorités nationales dans beaucoup de pays Africains. Pour preuve, la plupart des Etats consacre entre 4 et 10% de leur budget à la santé, peu soucieux de respecter les engagements que les Chefs d’Etats ont pris à Abuja en 2001, renouvelés depuis au sein de l’Union africaine, de consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. D’autre part, il y a une inadéquation entre les priorités des partenariats et financements innovants mondiaux, et les priorités nationales et locales. Ces dernières années, la plus grande proportion de financements de l’aide mondiale, publique et privée, à la santé, a été allouée à prise en charge (plutôt qu’à la prévention) du sida en Afrique ou ailleurs, indépendamment des problèmes de santé les plus récurrents dans un pays donné. En examinant l’aide du Fonds européen de développement aux systèmes de santé en Afrique[3], la Cour européenne des Comptes est à peu près la seule institution d’autorité à avoir eu le courage et l’indépendance de relever ces déséquilibres fortement induits par les partenaires américains privilégiant leurs intérêts[4]. Cela pose des problèmes d’égalité d’accès à la santé, d’équité et d’éthique, dans la mesure où on est amené à choisir qui pourra être sauvé et qui laisser mourir, qui sera exposé au risque d’infection et qui le serait moins.

S’agissant de financement, le secteur privé industriel et commercial a-t-il un rôle à jouer ?

En effet, le secteur privé a un rôle très important à jouer dans la prévention, le dépistage et la prise en charge précoces des infections et des maladies. Plusieurs études ont montré qu’il est plus rentable pour une entreprise de prévenir et de dépister les maladies. Ainsi, elle évite les défections et les absences de son personnel : plus tôt elle intervient, moins ça coûte cher et mieux le personnel va se porter dans le long terme. Je parlerais volontiers de santé durable. Il y a des exemples d’implication du secteur privé, depuis une quinzaine d’années dans la lutte contre le SIDA, plus récemment en appui à la santé plus globalement. Il s’agit notamment de l’initiative Global Business Coalition Health, portée par des entreprises de tous les continents. De grandes entreprises françaises y sont actives. La coopération française, allemande ou le programme américain PEPFAR[5] par exemple, ont soutenu ces initiatives à l’échelle locale.

En effet, le secteur privé a un rôle très important à jouer dans la prévention, le dépistage et la prise en charge précoces des infections et des maladies. Plusieurs études ont montré qu’il est plus rentable pour une entreprise de prévenir et de dépister les maladies. Ainsi, elle évite les défections et les absences de son personnel : plus tôt elle intervient, moins ça coûte cher et mieux le personnel va se porter dans le long terme. Je parlerais volontiers de santé durable. Il y a des exemples d’implication du secteur privé, depuis une quinzaine d’années dans la lutte contre le SIDA, plus récemment en appui à la santé plus globalement. Il s’agit notamment de l’initiative Global Business Coalition Health, portée par des entreprises de tous les continents. De grandes entreprises françaises y sont actives. La coopération française, allemande ou le programme américain PEPFAR[5] par exemple, ont soutenu ces initiatives à l’échelle locale.

Mon intuition est qu’il existe une place importante que doivent occuper les entreprises privées dans la médecine du travail. Dans l’Afrique en pleine croissance de demain, les maladies chroniques risquent d’être prépondérantes. Pour éviter qu’elles ne soient une contrainte, voire un véritable frein, à la productivité des entreprises, il est encore temps, mais urgent, que celles-ci mettent en place des programmes de prévention axés sur la consommation du tabac, de l’alcool, l’obésité et la sédentarité, qui sont les principaux facteurs de risques des maladies chroniques, ainsi que des programmes de dépistage volontaire précoces de ces pathologies, dont le pronostic est d’autant plus favorable, qu’elles sont diagnostiquées tôt dans leurs évolutions. Nous proposons une médecine du travail au service des employés et de leurs familles, en même temps qu’au bénéfice des politiques sociales, de la rentabilité, de l’efficience des entreprises, ce qui est plus que nécessaire en temps de crise économique et financière. Il s’agit plus que jamais de préserver le capital humain dans toutes ses dimensions. Chaque entreprise devrait, et pourrait facilement, développer une médecine du travail qui s’adapte aux évolutions démographiques et épidémiologiques des pays dans lesquels elle opère. Il y a donc un équilibre stratégique et financier à trouver entre les secteurs public et privé dans la protection et le financement de la santé.

Quelques mots pour conclure ?

Nous ne pouvons pas parler de tout. Je n’ai pas assez évoqué la production de médicaments par exemple sur le continent. Je voudrais souligner deux sujets qui me semblent importants : l’un sur le rôle des individus en tant que premiers concernés, et l’autre sur les orientations de la communauté internationale en préparation du cadre global pour le développement après 2015.

Nous ne pouvons pas parler de tout. Je n’ai pas assez évoqué la production de médicaments par exemple sur le continent. Je voudrais souligner deux sujets qui me semblent importants : l’un sur le rôle des individus en tant que premiers concernés, et l’autre sur les orientations de la communauté internationale en préparation du cadre global pour le développement après 2015.

A l’échelle locale, les individus ont deux rôles à jouer. D’une part, la santé est aussi une affaire personnelle, c’est même une dimension philosophique de la personne. Dès lors, la perception du risque de la part de l’individu détermine beaucoup son comportement vis-à-vis des facteurs de détérioration de sa santé. Il s’avère donc qu’il faut une prise de conscience chez les personnes elles-mêmes des risques encourus lorsqu’elles consomment le tabac, l’alcool, les produits alimentaires trop gras ou trop sucrés, ou lorsqu’elles ne font pas de sport. Ce qui est difficile car l’être humain n’est pas de nature à se projeter dans le long terme. D’autre part, comme l’a souligné le Prix Nobel d’Economie Amartya Sen dans son allocution d’orientation présentée à l’Assemblée mondiale de la santé en mai 1999[6], l’investissement politique du citoyen dans la détermination des priorités nationales est crucial pour faire de la santé une priorité dans les choix de politiques publiques et agir sur le montant des allocations financières. La couverture sanitaire universelle n’a de sens pour répondre aux enjeux, que si ses mécanismes sont pensés au service d’une politique sanitaire et sociale efficiente décidée de concert, au moins entre les citoyens, les élus et l’Etat, politique dont l’objectif n’est pas exclusivement de financer les soins, mais de bâtir ensemble des sociétés avec moins de malades. N’est-ce pas un beau projet de société, de cohésion sociale ?

A l’échelle internationale, les négociations en cours, s’inscrivant aux décours de la Conférence de Rio+20, tendent à souhaiter la convergence, voire la fusion, entre les objectifs du développement et les objectifs de développement durable. Le risque de ce rapprochement est de ne plus se soucier en pratique que des enjeux communs mondiaux, et de voir s’estomper de l’ordre du jour, les priorités sanitaires, sociales, institutionnelles et de développement des pays les moins avancés ou des Etats fragiles (ce sont pour beaucoup les mêmes qui souffrent de ces deux statuts à la fois), ceux-là mêmes qui accusent déjà les retards les plus importants et les résultats les moins bons à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement avant 2015.

Le risque est aussi de voir les questions environnementales prendre le dessus sur le développement économique et la justice sociale, en dépit des préconisations du rapport fondateur de Madame Brundtland en 1987, d’accorder une attention équilibrée aux trois piliers du développement durable. Reconnaissons que pendant les 26 années écoulées, soit plus d’un quart de siècle, le paradigme du développement durable n’a pas été convainquant à savoir répondre aux enjeux spécifiques des populations et pays les plus pauvres, sanitaires en particulier, dont les maux dont souffrent les femmes et les enfants ou les populations en guerre. Il faudra donc s’assurer cette fois, que les questions de santé spécifiques aux populations des pays pauvres ou des pays en guerre occupent une place privilégiée à l’issue des arbitrages et engagements internationaux en délibéré à l’Assemblée générale des Nations Unies à partir de septembre 2013.

Interview réalisée par Georges Vivien Houngbonon

Note biographique:

Pr Dominique Kerouedan

Titulaire de la Chaire Savoirs contre pauvreté (2012-2013), dont le thème est la « Géopolitique de la santé mondiale »

Auteur de l’ouvrage « Géopolitique de la santé mondiale ». Fayard, juin 2013. 86p., accessible dans son intégralité ici : http://books.openedition.org/cdf/2291

Directeur de l’ouvrage « Santé internationale : les enjeux de santé au Sud ». Les Presses de Sciences Po. Janvier 2011. 592p. en partie disponible sur www.cairn.info

L’ensemble des enseignements et la vidéo du colloque international des 17 et 18 juin, sur le thème de la « Politique étrangère et diplomatie de la santé mondiale », seront très prochainement mis en ligne sur le site internet de la Chaire Savoirs contre pauvreté, ici :

http://www.college-de-france.fr/site/dominique-kerouedan/index.htm

[1] Cf. le discours de la Présidente de la Commission de l’Union Africaine et le plan stratégique décennal de la BAD qui ne mentionnent pas du tout la santé comme priorité.

[2] Selon l’INED, on entend par transition épidémiologique la « période de baisse de la mortalité qui accompagne la transition démographique. Elle s’accompagne d’une amélioration de l’hygiène, de l’alimentation et de l’organisation des services de santé et d’une transformation des causes de décès, les maladies infectieuses disparaissent progressivement au profit des maladies chroniques et dégénératives et des accidents. »

[3] The European Court of Auditors. Special Report N° 10/2008 on European Commission Development Assistance to Health Services in Sub Saharan Africa together with the Commission’s replies. Luxembourg, 2008, published online on January 14, 2009.

[4] D. Kerouedan. Géopolitique de la santé mondiale. Leçon inaugurale au Collège de France. 14 février 2013. Editions Fayard, Paris juin 2013. 87p.

[6] A. Sen. Santé et développement. Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé. Recueil d’articles N°2, 2000.

Alors que les perspectives économiques et démographiques suscitent beaucoup d’espoirs en Afrique, les problématiques de santé semblent recevoir de moins en moins d’attention.

Alors que les perspectives économiques et démographiques suscitent beaucoup d’espoirs en Afrique, les problématiques de santé semblent recevoir de moins en moins d’attention. Justement, il s’agit d’un des problèmes de santé publique sur lequel très peu de progrès ont été enregistrés au cours des dernières années en Afrique, notamment francophone. Je souhaite mettre l’accent sur la grossesse adolescente. Selon une récente

Justement, il s’agit d’un des problèmes de santé publique sur lequel très peu de progrès ont été enregistrés au cours des dernières années en Afrique, notamment francophone. Je souhaite mettre l’accent sur la grossesse adolescente. Selon une récente  Ils sont principalement de trois ordres. D’abord, le déficit de personnel médical est très important en Afrique. Selon les données de l’OMS, le continent concentre le quart des pénuries mondiales de personnel de santé alors que trois quarts des nouvelles infections par le VIH par exemple, et trois quarts des décès liés au sida, y sont dénombrés. Cette importante charge de maladies est gérée par seulement 3% du personnel médical pour 15% de la population mondiale. Plus globalement, relevons que 90% de la charge de maladie se situe dans les pays en développement, en faveur desquels 10% des travaux de recherche, réalisés à l’échelle mondiale, s’intéressent à explorer leurs enjeux et tentatives de réponse. Ensuite vient l’absence d’étude épidémiologique, quantitative, ou qualitative, de l’ampleur de maladies existantes (hépatites virales), des nouvelles maladies infectieuses ou chroniques, et de leurs impacts sociaux, économiques, etc. Par exemple, dans la plupart des pays Africains, on ne connaît pas le nombre de personnes souffrant d’hypertension artérielle, du cancer du sein ou du diabète. Il n’y a pas assez de médicaments pour traiter tous les patients diabétiques. Quinze ans après les avoir abordées pour le sida, nous nous posons les mêmes questions quant à la disponibilité et à l’accessibilité financière des traitements des cancers par exemple. Cette fois, je ne vois pas d’activistes à l’horizon, ni de portage politique fort à l’échelle mondiale… Dans la situation de crise actuelle, ces maladies menacent pourtant la stabilité économique mondiale.

Ils sont principalement de trois ordres. D’abord, le déficit de personnel médical est très important en Afrique. Selon les données de l’OMS, le continent concentre le quart des pénuries mondiales de personnel de santé alors que trois quarts des nouvelles infections par le VIH par exemple, et trois quarts des décès liés au sida, y sont dénombrés. Cette importante charge de maladies est gérée par seulement 3% du personnel médical pour 15% de la population mondiale. Plus globalement, relevons que 90% de la charge de maladie se situe dans les pays en développement, en faveur desquels 10% des travaux de recherche, réalisés à l’échelle mondiale, s’intéressent à explorer leurs enjeux et tentatives de réponse. Ensuite vient l’absence d’étude épidémiologique, quantitative, ou qualitative, de l’ampleur de maladies existantes (hépatites virales), des nouvelles maladies infectieuses ou chroniques, et de leurs impacts sociaux, économiques, etc. Par exemple, dans la plupart des pays Africains, on ne connaît pas le nombre de personnes souffrant d’hypertension artérielle, du cancer du sein ou du diabète. Il n’y a pas assez de médicaments pour traiter tous les patients diabétiques. Quinze ans après les avoir abordées pour le sida, nous nous posons les mêmes questions quant à la disponibilité et à l’accessibilité financière des traitements des cancers par exemple. Cette fois, je ne vois pas d’activistes à l’horizon, ni de portage politique fort à l’échelle mondiale… Dans la situation de crise actuelle, ces maladies menacent pourtant la stabilité économique mondiale.

En effet, le secteur privé a un rôle très important à jouer dans la prévention, le dépistage et la prise en charge précoces des infections et des maladies. Plusieurs études ont montré qu’il est plus rentable pour une entreprise de prévenir et de dépister les maladies. Ainsi, elle évite les défections et les absences de son personnel : plus tôt elle intervient, moins ça coûte cher et mieux le personnel va se porter dans le long terme. Je parlerais volontiers de santé durable. Il y a des exemples d’implication du secteur privé, depuis une quinzaine d’années dans la lutte contre le SIDA, plus récemment en appui à la santé plus globalement. Il s’agit notamment de l’initiative Global Business Coalition Health, portée par des entreprises de tous les continents. De grandes entreprises françaises y sont actives. La coopération française, allemande ou le programme américain PEPFAR

En effet, le secteur privé a un rôle très important à jouer dans la prévention, le dépistage et la prise en charge précoces des infections et des maladies. Plusieurs études ont montré qu’il est plus rentable pour une entreprise de prévenir et de dépister les maladies. Ainsi, elle évite les défections et les absences de son personnel : plus tôt elle intervient, moins ça coûte cher et mieux le personnel va se porter dans le long terme. Je parlerais volontiers de santé durable. Il y a des exemples d’implication du secteur privé, depuis une quinzaine d’années dans la lutte contre le SIDA, plus récemment en appui à la santé plus globalement. Il s’agit notamment de l’initiative Global Business Coalition Health, portée par des entreprises de tous les continents. De grandes entreprises françaises y sont actives. La coopération française, allemande ou le programme américain PEPFAR Nous ne pouvons pas parler de tout. Je n’ai pas assez évoqué la production de médicaments par exemple sur le continent. Je voudrais souligner deux sujets qui me semblent importants : l’un sur le rôle des individus en tant que premiers concernés, et l’autre sur les orientations de la communauté internationale en préparation du cadre global pour le développement après 2015.

Nous ne pouvons pas parler de tout. Je n’ai pas assez évoqué la production de médicaments par exemple sur le continent. Je voudrais souligner deux sujets qui me semblent importants : l’un sur le rôle des individus en tant que premiers concernés, et l’autre sur les orientations de la communauté internationale en préparation du cadre global pour le développement après 2015.