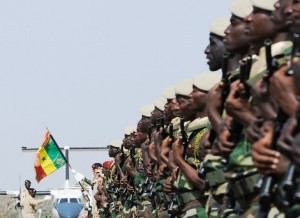

La décision d'envoyer 2 100 hommes pour participer à l'opération Tempête décisive est dangereuse, irresponsable, inopportune et condamnable. Ce n'est pas la guerre du Sénégal. Nos troupes n'ont rien à faire au Yémen. Malgré toutes les palinodies du gouvernement, aucun enjeu ne saurait justifier l'envoi de fils de ce pays dans le bourbier yéménite.

La décision d'envoyer 2 100 hommes pour participer à l'opération Tempête décisive est dangereuse, irresponsable, inopportune et condamnable. Ce n'est pas la guerre du Sénégal. Nos troupes n'ont rien à faire au Yémen. Malgré toutes les palinodies du gouvernement, aucun enjeu ne saurait justifier l'envoi de fils de ce pays dans le bourbier yéménite.

Dans la lecture du message du président de la République devant l'assemblée nationale, le Ministre Mankeur Ndiaye donne deux arguments pour justifier l'envoi de Jambaars au Yémen : la défense des lieux saints de l'islam et la lutte contre le terrorisme.

Le premier argument n'est pas convaincant Les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, ne sont nullement menacés par le conflit au Yémen. Aucune menace de qui que ce soit ne pèse sur ces deux villes que du reste l'armée saoudienne peut défendre avec son armée et ses immenses moyens logistiques. D'ailleurs, le Sénégal est un pays laïc. L'article premier de notre Constitution consacre le principe de la laïcité de l’État. Dès lors, en quoi serions-nous mobilisable à tout moment pour défendre des lieux saints de l'islam et non de la chrétienté ou du judaïsme ?

Le gouvernement a aussi brandi l'argument de la lutte contre le terrorisme. Ce niveau d'incompétence et de faiblesse dans l'analyse de la géopolitique de l'Orient est dangereux à ce niveau de responsabilité. Ce n'est pas une guerre entre les bons et les méchants qui est en train de se dérouler au Yémen. Il s'agit d'une guerre civile sur fond de divergences entre deux puissances régionales. Le terrorisme est au Nigéria et dans toute la bande du Sahel, sans que notre pays ne fasse preuve d'une si grande excitation à y envoyer des soldats. Pour rappel, lors de la constitution de la Minusma, le Sénégal avait envoyé 500 soldats, quatre fois moins que le contingent qu'on est en train de louer à Sa Majesté le roi Salman.

Or, des symboles très forts, historiques et géographiques, nous lient au Mali. Les deux pays sont partis à l'indépendance ensemble dans le cadre de la Fédération du Mali. Le Sénégal et le Mali sont les deux seuls pays au monde à partager la même devise : « Un peuple – Un But – Une Foi ». Dakar devait prendre le leadership du contingent qui devait rétablir la souveraineté malienne, au lieu de sa maigre contribution consentie.

Enfin, selon l'analyse d'un spécialiste au Washington Post, partagé par de nombreux observateurs dans le pays et au-delà, l'argument économique motive aussi cette décision de Dakar. Le financement du Plan Sénégal Émergent (PSE) par l'Arabie Saoudite serait une contrepartie à la participation sénégalaise à la guerre. Cet argument (justifié?) est pernicieux, voire honteux pour un pays souverain. Décider d'envoyer 2 100 soldats dans une guerre qui n'est pas la nôtre pour en retour recevoir des pétrodollars saoudiens constitue une honte nationale. Le gouvernement est en train d'expliquer aux citoyens sénégalais qu'au lieu d'une armée nationale, l'on dispose d'un groupe de mercenaires à la solde du plus offrant. L'armée sénégalaise serait donc un bataillon de supplétifs mobilisable et corvéable, payé pour des missions ponctuelles. Si la logique du gouvernement est suivie, après l'Arabie Saoudite, la Russie peut s'arroger les services des Jambaars dans sa guerre en Ukraine ? La Colombie aussi pourrait-elle louer un bataillon de Sénégalais dans son combat contre les FARC ?

Au Yémen, on est en face d'une guerre civile, entre deux conceptions de l'islam, sunnite et chiite. L'on est aussi en face de convulsions d'un État qui n’a pas encore su trouver un modèle de construction nationale après sa réunification en 1990. L'Arabie Saoudite a pris la décision d'aller au Yémen pour freiner la marche des rebelles Houthis vers Sanaa et pour rétablir le président déchu Mansour Hadi. La diplomatie saoudienne veut à tout prix éviter qu'un régime de chiites inféodé à l'Iran ne prenne le pouvoir à sa frontière. Avec ses partenaires du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), ils ont commencé une guerre ; qu'ils la finissent.

Que feront les Sénégalais au Yémen ? La vocation d'une armée est d'abord la protection des populations et la garantie de l'intégrité territoriale d'un pays. Ensuite la défense de ses intérêts vitaux. Or vu la place de notre pays dans la géopolitique mondiale, notre priorité est la Casamance, où sévissent des individus qui menacent l'intégrité territoriale du Sénégal. Nous n'avons pas la capacité de projection nécessaire pour nous impliquer dans une guerre en Orient en dehors de notre champ de compétence et de déclinaison de notre outil diplomatique.

La vocation du Sénégal est d'être d'abord un géant sous-régional. Les constantes provocations de Yahya Jammeh, l'envoi de seulement 500 soldats au Mali et l'importance prise ces dernières années par Ouagadougou dans la CEDEAO montrent à suffisance que nous avons perdu notre leadership régional. En outre, la Côte d'Ivoire revient en force au plan économique et recouvrera son poids diplomatique, le Nigéria après la brillante élection de Buhari assumera bientôt le rôle qui est le sien dans l'espace ouest-africain. Face à toutes ces réalités géopolitiques, où se trouve la place du Sénégal ? Sûrement pas au Yémen pour soutenir une monarchie réactionnaire, rétrograde, misogyne où se met en œuvre la version la plus fondamentaliste de l'islam.

Les retombées de cette guerre pour notre pays peuvent être dangereuses. Si des Jambaars meurent au combat, la responsabilité morale et personnelle du Chef suprême des armées est directement engagée. En outre, il est déjà illusoire pour le Sénégal de penser que notre pays peut échapper à des attaques terroristes sur notre sol quand on est entouré du Mali et de la Mauritanie et qu'on n’est pas loin du Nigéria, dans un espace de libre circulation des personnes avec ses frontières plus que poreuses. Mais avec cet envoi de soldats au Yémen, le risque s'élève d'avoir des représailles sur notre sol. Il convient de rappeler au gouvernement qu'une guerre contre le terrorisme est longue, surtout dans des États structurellement faibles comme les nôtres.

Les conseillers diplomatiques du palais de l'avenue Senghor semblent ignorer que les attentats à Charlie Hebdo de janvier ont été revendiqués par al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) dont le siège est justement au Yémen. AQPA peut être considéré comme la résultante de la fusion d'al-Qaïda « canal historique » et de sa succursale yéménite d'alors. Circonstance aggravante : le groupe voue aux gémonies l'Arabie Saoudite dont nous venons de soutenir l'entreprise au Yémen. La cartographie des dangers se précise pour notre pays surtout que les attentats de paris montrent la capacité fulgurante de projection d'AQPA dans des zones très éloignées de son foyer yéménite.

Il faut que le Sénégal renonce à l'envoi de troupes au Yémen. Même si les déclarations à la télévision de Mankeur Ndiaye semblent indiquer que le sinistre mouvement est irréversible.

D'ailleurs, en plus d'être l'auteur de faux arguments devant les médias, l'irresponsabilité du chef de la diplomatie sénégalaise n'a d'égal qu'à son incompétence. Le ministre a annoncé qu'aucun président sénégalais « ne peut dire non à une demande du souverain d'Arabie Saoudite ». Le Sénégal serait-il une province saoudienne ?

Pis, le ministre, répondant à une question sur la base légale de l'opération « Tempête décisive », affirme : « quand deux chefs d’États échangent dans un bureau sur une opération de cette nature, c'est de fait une base légale ». Au-delà du caractère faux de l'argument, qu'un ministre des Affaires étrangères, diplomate de carrière de surcroît, puisse ignorer à ce point le droit international renseigne très justement sur l'état de notre pays et surtout du niveau de certains hommes qui le dirigent.

Hamidou Anne

Dakar a célébré, dans une ambiance festive, la première édition de la Journée Internationale du Jazz, mardi 30 avril 2013.

Dakar a célébré, dans une ambiance festive, la première édition de la Journée Internationale du Jazz, mardi 30 avril 2013.