Vers l’autofinancement du développement en Afrique ?

Avec un PIB[1] par habitant 17 fois inférieur à celui des pays avancés, l’Afrique Sub-saharienne représente aujourd’hui la région la plus pauvre au Monde. Les populations de cette région ont un niveau de vie largement en dessous de ceux des pays avancés. Par ailleurs, les diagnostics sur les défis liés au développement sont connus de tous. Qu’ils soient dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et des infrastructures de communication et de transport, les besoins sont énormes. Dès lors, l’exécution des projets d’investissement publics identifiés requiert la disponibilité de moyens financiers importants. Où trouver ces moyens financiers dans un pays pauvre ?

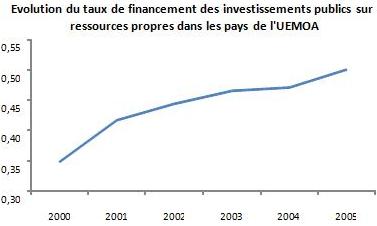

La réponse évidente à cette question semble être les sources de financement extérieures. Qu’elles proviennent d’accords de prêts bilatéraux avec d’autres pays développés ou des prêts multilatéraux gérés par des institutions internationales telles que la Banque Mondiale ou le FMI, la principale question demeure l’autofinancement du développement. Or, le poids du financement extérieur demeure élevé en Afrique sub-saharienne. C’est le cas des pays de l’UEMOA où le taux[2] de financement des investissements publics sur ressources propres ne dépasse pas 50%. Toutefois, comme l’indique la figure ci-dessus, cet indicateur croît d’une année à l’autre indiquant une participation plus importante de l’Etat dans les investissements publics. Le taux de financement sur ressources propres est ainsi passé de 35% en 2000 à 50% en 2005, et cette tendance continue après 2005 bien que les données récentes ne soient pas disponibles pour l’extension du calcul.

La réponse évidente à cette question semble être les sources de financement extérieures. Qu’elles proviennent d’accords de prêts bilatéraux avec d’autres pays développés ou des prêts multilatéraux gérés par des institutions internationales telles que la Banque Mondiale ou le FMI, la principale question demeure l’autofinancement du développement. Or, le poids du financement extérieur demeure élevé en Afrique sub-saharienne. C’est le cas des pays de l’UEMOA où le taux[2] de financement des investissements publics sur ressources propres ne dépasse pas 50%. Toutefois, comme l’indique la figure ci-dessus, cet indicateur croît d’une année à l’autre indiquant une participation plus importante de l’Etat dans les investissements publics. Le taux de financement sur ressources propres est ainsi passé de 35% en 2000 à 50% en 2005, et cette tendance continue après 2005 bien que les données récentes ne soient pas disponibles pour l’extension du calcul.

Au regard de cette tendance continue à la hausse, l’on pourrait s’interroger sur les nouvelles sources de financement sur fonds propres des Etats Africains. Sachant que la valeur des investissements est également en constante augmentation, s’agit-il alors d’une amélioration de la fiscalité dans ces pays ? Dans le cas échéant, de quel type de fiscalité s’agirait-il? Ces questions constituent des points de réflexion qui ne seront pas abordés ici, faute d’information. Dorénavant, ce résultat constitue une note très positive dans l’appréciation du financement du développement en Afrique sub-saharienne.

En effet, abstraction faite des chiffres, les ressources financières actuelles de l’Etat sont très insuffisantes en Afrique. Cela est dû en premier lieu à la défaillance du système fiscal et en second lieu à la faiblesse de la croissance économique par rapport à son niveau potentiel. Malgré cette situation, si les Etats Africains parviennent de plus en plus à financer les projets de développement sur davantage de ressources propres, cela révèle une meilleure prise de conscience des dirigeants africains des conditions de vie des populations.

Par ailleurs, l’aide extérieure n’est pas mauvaise en soi, mais elle ne doit pas engendrer une situation de passivité et de dépendance chez les bénéficiaires que sont les Etats Africains. Au contraire, elle devrait servir de tremplin vers l’autofinancement des projets de développement à long terme. Fondamentalement, l’aide au développement ne peut se substituer à l’autofinancement dès lors que sa contribution dans le processus de développement est marginale. Comme l’a montré l’économiste zambienne Dambisa Moyo[3], l’efficacité de l’aide au développement est très faible et elle conduit à renforcer davantage une situation de dépendance, de corruption et de défaillance des marchés.

Par ailleurs, l’aide extérieure n’est pas mauvaise en soi, mais elle ne doit pas engendrer une situation de passivité et de dépendance chez les bénéficiaires que sont les Etats Africains. Au contraire, elle devrait servir de tremplin vers l’autofinancement des projets de développement à long terme. Fondamentalement, l’aide au développement ne peut se substituer à l’autofinancement dès lors que sa contribution dans le processus de développement est marginale. Comme l’a montré l’économiste zambienne Dambisa Moyo[3], l’efficacité de l’aide au développement est très faible et elle conduit à renforcer davantage une situation de dépendance, de corruption et de défaillance des marchés.

En plus, les théories de l’économie politique nous enseignent que les populations sont susceptibles d’être plus engagées dans le contrôle de l’exécution des projets de développement – à travers le parlement et les organisations de la société civile – si les ressources financières proviennent de leurs taxes et donc de leurs efforts. Par conséquent, le financement sur ressources extérieures a tendance à renforcer davantage la mauvaise gouvernance. La mauvaise gestion de l’aide extérieure entraîne l’échec des projets de développement, ce qui n’assure pas le remboursement des emprunts. On assiste finalement à un rééchelonnement de la dette ou à son annulation.

En général, les motivations de l’aide au développement ne sont pas toujours d’ordre économique, comme ce fût le cas durant toute la période de la guerre froide. De plus, la mauvaise gouvernance encouragée par l’image de gratuité que porte l’aide extérieure n’assure pas les résultats escomptés. C’est ainsi que seulement une infime partie du montant de l’aide extérieure parvient aux populations. La majeure partie est destinée aux prestations de services administratives dans le transfert des ressources mobilisées. Le phénomène du « leaking bucket » frappe ainsi l’aide au développement : une bonne partie des ressources initiales est « perdue » dans le processus de leur mise à disposition.

Il est également possible d’envisager l’argument de l’efficacité économique des prêts bilatéraux entre pays ayant une large capacité de financement, comme la Chine actuellement et un pays en besoin de financement. Toutefois, il ressort de plus en plus que l’aide extérieure est fortement conditionnée par la situation économique dans le pays donateur. C’est ainsi que la crise financière de 2008 a incité les pays développés à davantage contrôler leur déficit budgétaire et à mettre en place des fonds de sécurité capables de financer les déficits budgétaires en cas de crise. Dès lors, les accords de prêts portent sur des montants moins importants.

Somme toute, il résulte que le financement du développement sur l’aide extérieure ne peut être qu’une phase transitoire vers l’autofinancement. La tendance vers l’autofinancement observée est une lueur d’espoir dans ce sens. Dès lors, il est souhaitable qu’une partie de l’aide extérieure soit allouée à la mise en place progressive d’un système d’autofinancement du développement.

Georges Vivien Houngbonon

[1] Source FMI WEO. Données en Parité du Pouvoir d’Achat, ce qui nous permet d’avoir une comparaison du niveau de vie économique.

[2] Il s’agit du rapport entre le montant des investissements financé par les ressources de l’Etat et celui des investissements financés sur appui extérieur.

[3] Dambisa Moyo, « Dead Aid : Why Aid is not Working and How There is a Better Way for Africa », éditions JC Lattès, 2009.

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

ll est vrai comme le montre l'article que l'aide au développement qu'elle provienne d'organisations internationales ou de prêts bilatéraux est souvent peu efficace et ne peut en aucun cas se substituer à l'autofinancement. Quelles sont alors les sources qui peuvent permettre aux Etats Africains de financer leur développement. Doivent-ils se tourner vers les marchés financiers, vers la diaspora etc.?

Je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais je pense, notamment en me basant sur ce que disait M. Zinsou dans son interview (http://terangaweb.com/terangaweb_new/?p=2273) que l'un des moyens de l'autofinancement serait déjà de capter l'épargne interne qui n'est pas placée dans le circuit bancaire et donc qui n'alimente pas ou peu le cycle économique des pays africains (thésaurisation improductive). Pour cela il faut sans doute rendre plus accessible les services bancaires au commun des mortels, développer les outils financiers, tout cela dans un cadre réglementaire fort posé par les Etats qui se serviraient prioritairement de cette épargne, moins risquée que les prêts sur les marchés financiers internationaux.

Bonjour ! Excellent article de Georges Vivien Houngbonon, je vais de suite rajouter des références sur mon site (liens ci-dessous).à propos des écovillages en Afrique et le Sommet Mondial des Ecoviilages à Dakar 10-14 déc. 2014 … qui démontre bien ces type de dérives. Autres contributions, références, analyses, contacts utiles … sont les bienvenus! Notamment quels sont les moyens pour impliquer la diaspora ? Crowdfunding, volontariat, taxe volontaire …. comment faire que l'argent arrive aux bénéficiaires, comment éviter les internédiaires et tous les profiteurs ?

"Promouvoir le concept des écovillages en Afrique – Stratégies et enjeux – Proposition d'une démarche holistique"

http://habiter-autrement.org/37-ecovillage-afrique/64_eco-afro.htm

et

Ressources et Bonnes Pratiques pour l'émergence d'écovillages en Afrique

http://habiter-autrement.org/37-ecovillage-afrique/eco-afro_ca.htm