Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De géographie. De Fédération. De politique de développement. De démographie. De protection des femmes . De trajectoire historique. De placement en demi-finale de la CAN. Et probablement une mauvaise idée de chronique dominicale. L’affaire, c’est que les Maliens ne font jamais rien comme il faut, même si, l'un dans l'autre, ça leur réussit plutôt bien.

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De géographie. De Fédération. De politique de développement. De démographie. De protection des femmes . De trajectoire historique. De placement en demi-finale de la CAN. Et probablement une mauvaise idée de chronique dominicale. L’affaire, c’est que les Maliens ne font jamais rien comme il faut, même si, l'un dans l'autre, ça leur réussit plutôt bien.

Le Mali avait bien commencé. Entre l’idolâtrie francophile de Senghor ou l’obsession de stabilité et de contrôle d’Houphouët-Boigny d’un côté et l’irréductible et dangereuse radicalité de Sékou Touré, le Mali accéda à l’indépendance sous la houlette d’un panafricaniste non-doctrinaire, résolument non-aligné mais pragmatique : Modibo Keïta, une sorte de Kwame Nkrumah sans la folie des grandeurs. Et si Keïta se goura, en matière de politique économique (l’endettement colossal du Mali, c’est d’abord une mauvaise idée de Modibo Keïta), il reste définitivement l’un des « socialistes » africains les moins sanguinaires et son éviction du pouvoir fut des plus pacifiques. Mieux, il demeura jusqu’à sa mort (probablement par empoisonnement) un partisan résolu de la démocratie (sinon du multipartisme).

Puis, il y eut les deux décennies de la dictature de Moussa Traoré (1968-1991). Et là encore, à l’aune des calamités que connut l’Afrique des années 70 et 80, cette brave Afrique de l’Apartheid, de Mobutu, Amin Dada et Bokassa, de la Gukurahundi, des guerres civiles angolaise, éthiopienne, mozambicaine ou tchadienne, et même dans cette sereine Afrique de l’Ouest qui vit l’éclosion du conflit casamançais, le coût humain et financier de la dictature de Traoré reste assez mineur. Le Mali réussit même, au tournant de la décennie 90 (oui, celle-là même du génocide rwandais et des guerres civiles en Sierra Léone et au Libéria) à mettre Moussa Traoré aux arrêts, à le faire juger et condamner. Et derechef, le Mali se résolut à décevoir : non seulement, Traoré ne fut pas exécuté, il vit d’abord ses deux peines capitales commuées en détention à perpétuité, avant d’être gracié en 2002 et de bénéficier d’une villa officielle et de 1200 euros de rente publique par mois ; pour aggraver leur cas, les autorités militaires maliennes non seulement présentèrent leurs excuses à la population mais organisèrent une étonnamment rapide dévolution du pouvoir politique aux civils.

Et depuis vingt ans, cahin-caha, le Mali est une démocratie relativement paisible et passablement ennuyeuse. Pauvre, désespérément pauvre mais pas trop misérable, ni sous complète perfusion. Une mauvaise idée quand on a pour voisins la Côte d’Ivoire, l’Algérie ou la Mauritanie.

Voilà que le Mali s’apprête soudain à en prendre une « bonne » : suivre l’exemple de ses voisins et transformer un conflit politico-économique (les griefs des populations Touareg du Nord du Mali) en véritable crise militaro-ethnique.

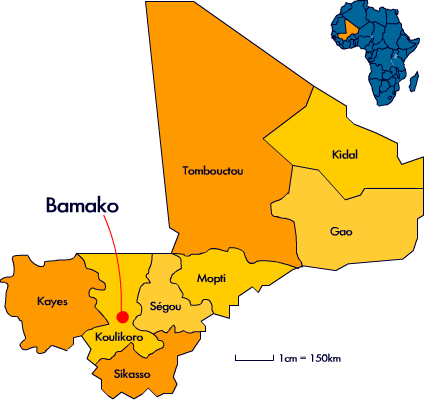

Depuis la mi-janvier 2012, le Mali doit faire face à la quatrième rébellion Touareg de son histoire. Ce chiffre est assez significatif : de 1961 à maintenant, cet immense Nord malien n’a cessé de gronder, sans que Bamako ne sache exactement quelle solution apporter aux griefs de ses habitants. La pauvreté du pays, sa trajectoire politique depuis l’indépendance et les hérésies du découpage géographique n’expliquent qu’en partie cet échec. Une autre mauvaise idée malienne.

En 1961, une première rébellion éclate. Les chefs Touaregs de la région de l’Adrar des Ifoghas se révoltent contre l’autorité du pouvoir central et la politique de Modibo Keïta. Ce dernier, soutenu par le Maroc et l’Algérie écrase brutalement ces soulèvements, tout en en niant la réalité jusqu’en 1964. La dissidence Touareg n’en est qu’à ses débuts. Le terrible bagne-mouroir de Taoudéni bientôt fonctionnera à plein régime.

La grande sécheresse de 1972-74 fait 100.000 morts dans les régions de Gao et Tombouctou (Nord/Nord-est). L’indifférence coupable du régime de Moussa Traoré est interprétée à raison comme une mesquine revanche contre cette indocile partie du territoire. Pire : l’aide humanitaire reçue pour cette sécheresse et la suivante en 1982-85 est détournée par le gouvernement. Le Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) est créé en 1988. Dès 1990, un second soulèvement éclate, qui voit l’attaque de la ville de Ménaka et des postes militaires avancés. Les accords de Tamanrasset signés en janvier 1991 sont censés régler définitivement la question : la région de Kidal est créée, Taoudéni est fermée, 240 prisonniers politiques sont libérés. Un calme précaire s’établit.

En 2006, les troubles reprennent : l'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement dénonce le non-respect des accords de 1991. Le développement économique n’est pas venu, l’administration publique est inefficiente et jugée éloignée des populations. Les Touaregs s’aperçoivent peu à peu que cette administration est essentiellement originaire du Sud. La Côte d’Ivoire a ouvert la voie. Le GSPC et Kadhafi y ont certainement ajouté leur grain de sel. Les Accords d’Alger sont signés en juillet 2006 : un fonds d'investissement, de développement et de réinsertion socio-économique des régions du Nord-Mali sera mis en place et doté de 700 milliards de francs CFA, une nouvelle région administrative (Ménaka) doit être crée. La mécompréhension s’accentue : la majorité du pays est pauvre, elle aussi et ne comprend pas la facilité avec laquelle le gouvernement cède aux desiderata des minorités berbères du Nord du pays. Qu’importe l’état réel (profondément désastreux, même pour le Mali) des infrastructures publiques et sanitaires dans le Nord… Désengagement de l’Etat qui ne semble pas s’améliorer puis qu’une quatrième révolte touareg éclate, cinq ans seulement après ces Accords.

Depuis la mi-janvier 2012 le MNLA mène une violente offensive contre les forces armées maliennes. Les rebelles occupent désormais la ville de Tinzaouatène. L’armée républicaine essaie de contenir leur avancée. La classe politique appelle à l’unité et soutient le Président Amadou Toumani Touré. La crise humanitaire est grande : 30.000 déplacés internes, près de 20.000 réfugiés au Niger, en Algérie, au Burkina et en Mauritanie; les villes de Gao, Kidal, Ménaka, Adaramboukare, Tessalit et Tombouctou sont quasiment désertes, en état de siège.

La rébellion est mieux armée, en partie grâce à l’afflux d’armes sorties de Libye à la suite du « printemps » libyen, en partie grâce au soutien non-assumé d’AQMI. Et pour la première fois, malgré les dénégations du MNLA, le caractère ethnico-culturel de ses revendications est au cœur du problème : des affrontements ont opposé à Bamako, d’un côté, les parents des militaires maliens et les forces de l’ordre ; de l’autre, populations malinkés et Touaregs. Le gouvernement est désormais accusé de trahison et d’abandon par une part non-négligeable de la population. Sa réaction immédiate aux attaques du MNLA est jugée faible et brouillonne. De plus, les populations des principales villes du Sud vivent assez mal ce qu’elles considèrent comme une agression injustifiée de la part du Nord. Les appels au calme fusent de partout. Les incitations à éviter les amalgames entre les rebelles et le reste de la population Touareg, arabe, mauritanienne ou « nordiste » du pays, se multiplient. Pas sûr qu’elles soient suivies. Et ceci d’autant moins que le conflit semble s’accentuer. Ce que n’arrangeront pas les désertions au sein de l’armée malienne…

Le libéral en moi, voit ici une autre conséquence de l’interventionnisme étatique (in fine, tout le monde l’accuse de tous les maux puisque tout le monde l’imagine omnipotent), l’Ivoirien ressent, en revanche, une terrible impression de déjà-vu. Il vaudrait mieux que le Mali reprenne sa tradition de mauvaises idées – modérées et progressives.

Joël Té-Léssia

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

le separatisme s'accommode toujours en effet de quiproquos politico-ethniques…finalement pratiquement insolubles…. et plus il dure, il fait le lit des contrebandiers de tous ordres…comme la secession casamancaise au senegal qui est definitivement managée par des bandits internationaux ….

et si pour une fois l'Union Africaine se grouillait pour jouer son role ? L'Afrique compte quand meme suffisamment de personnes sages pour pouvoir voler au secours des unités nationales en puissance…