Trois semaines après la fusillade meurtrière de Marikana (34 morts et 78 blessés), les tensions restent vives dans les régions minières du nord de l’Afrique du Sud. Si le pouvoir judiciaire a adressé un signe d’apaisement en relâchant les 270 mineurs qui, il y a quelques jours, avaient été étrangement inculpés du meurtre de leurs camarades en vertu d’une loi obscure héritée de la période d’apartheid, la grève continue dans les mines de platine de la compagnie Lonmin : moins de 7% de ses 28 000 employés en Afrique du Sud répondaient présents au 30 août.

Le récit des événements du 16 août reste encore flou à ce jour : comment la police a-t-elle pu être amenée à tirer à balles réelles, sans sommation, sur un groupe de mineurs qui, quelques jours auparavant, s’étaient soudainement mis en grève pour exiger un triplement de leur salaire de R4,000 (400€) à R12,500 (1 250€) par mois, et occupaient depuis une colline en surplomb de la mine de platine de Marikana ?

Le récit des événements du 16 août reste encore flou à ce jour : comment la police a-t-elle pu être amenée à tirer à balles réelles, sans sommation, sur un groupe de mineurs qui, quelques jours auparavant, s’étaient soudainement mis en grève pour exiger un triplement de leur salaire de R4,000 (400€) à R12,500 (1 250€) par mois, et occupaient depuis une colline en surplomb de la mine de platine de Marikana ?

Les causes immédiates de la fusillade

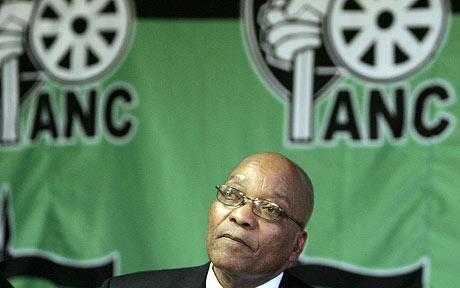

Divers arguments ont été avancés pour expliquer les causes immédiates de cette fusillade : les officiers du SAPS (South African Police Services) ont affirmé que leurs troupes avaient agi en situation de légitime défense face à des mineurs armés. Des rivalités syndicales entre la NUM (National Union of Mineworkers) et une dissidence récente, l’AMCU (Association of Mineworkers and Construction Union) ont également été invoquées pour justifier l’escalade des violences. L’ANC au pouvoir a immédiatement promis une « réponse intergouvernementale coordonnée », et Jacob Zuma en personne a annoncé la création d’une commission d’enquête chargée d’établir les responsabilités des différents acteurs présents lors de la fusillade.

La gestion de la crise par l’ANC

L’ANC peine pourtant à gérer cette crise, et on peut d’ors et déjà douter de la capacité d’une telle commission à panser les plaies ouvertes à Marikana pour les familles des victimes, pour les mineurs, et pour la nation sud-africaine touchée dans son ensemble. Utilisées à maintes reprises dans le passé (notamment par les gouvernements d’apartheid lorsqu’ils souhaitaient blanchir la police pour le meurtre de manifestants), de telles commissions d’enquête ont rarement produit des conclusions pertinentes, et se sont souvent heurtées à la résistance passive d’officiels mis en cause. Quelle sera l’attitude des forces de police – coopéreront-elles volontiers, sachant qu’aucun policier n’a pour l’instant été inquiété – ou des responsables locaux de l’ANC ? Il est encore trop tôt pour le savoir ; mais dans tous les cas, les conclusions à tirer des événements de Marikana dépassent de loin l’ampleur d’un seul rapport d’expertise. Loin d’être un incident isolé, la fusillade du 16 août doit être considérée comme révélatrice des difficultés rencontrées par l’Afrique du Sud post-apartheid. Cette tragédie a exposé au grand jour l’échec du compromis sud-africain hérité des années de transition.

L’exigence de partage du gâteau économique…

« Ce n’est pas le discours que nous attendions de vous. Nous ne sommes pas prêts à accepter un os sans viande autour », déclarait Winnie Mandela, l’influente ex-épouse de Nelson Mandela, après que F.W. De Klerk ait annoncé la libération de « Madiba » et la levée de l’interdiction de l’ANC le 2 février 1990. La fin de l’oppression politique ne lui apportait pas pleine satisfaction : elle demandait en parallèle à ce que les Noirs obtiennent leur part du gâteau économique sud-africain.

Or cette exigence-là, largement partagée par les masses sud-africaines, n’a jamais été comblée. Les longues négociations entre le gouvernement De Klerk et l’ANC au début des années 1990, que l’on a si souvent décrites comme miraculeuses, ont certes permis d’éviter que le changement de régime ne se déroule dans un bain de sang ; mais elles comportaient des facettes plus occultes, dont les implications ne ressurgissent pleinement qu’avec des événements comme Marikana. Si la CODESA (Convention for a Democratic South Africa) procédait en public, c’est derrière des portes closes que s’est dessiné un compromis bâtard : le pouvoir blanc concéderait le principe majoritaire sur le plan politique (ce qui revenait à céder le pouvoir politique à la majorité noire et à l’ANC), en échange de quoi l’ANC s’engagerait à maintenir des politiques économiques libérales favorables aux intérêts économiques blancs.

… dans une société particulièrement inégalitaire

Dès lors, rien d’étonnant à ce que l’Afrique du Sud d’aujourd’hui souffre encore d’inégalités de niveau de vie considérables. Les statistiques de l’économiste Sampie Terreblanche sont éloquentes : en 1993, un an avant l’élection de Mandela, les 10% les plus riches possédaient 53% de la richesse nationale ; quinze ans plus tard, ce pourcentage est en augmentation, à 58%. De fait, le pouvoir économique, surtout dans les grands secteurs industriels, est très largement resté entre les mains de grands magnats blancs. Alors que la moitié des travailleurs sud-africains vivent avec moins de R3000 (300€) par mois et subissent de plein fouet la détérioration de leurs conditions de travail, la grève des mineurs de Lonmin est avant tout un cri d’indignation face à cet arrangement qui les a privés d’une véritable redistribution des richesses.

Officiellement, les années 1990 et 2000 ont été celles du Black Economic Empowerment (BEE), ce programme de discrimination positive destiné à promouvoir l’accession des Noirs à des fonctions managériales. Mais avec une structure économique encore teintée de blanc, l’empowerment noir n’a pu se faire que par l’intermédiaire du politique : un système profondément clientéliste s’est ainsi développé, qui n’a en définitive bénéficié qu’à une petite élite noire étroitement liée à l’ANC. S’il fallait un témoin symbolique de cette nouvelle dispensation, on pourrait citer Cyril Ramaphosa, négociateur-en-chef de l’ANC entre 1991 et 1994, devenu depuis actionnaire de Lonmin et multimillionnaire…

La faillite de la représentation politique

Dans le même temps, les masses sud-africaines se sont trouvées confrontées à la faillite de leur représentation politique. Aucune force politique n’a aujourd’hui assez de poids pour tirer la sonnette d’alarme quant à la collusion de l’ANC avec le haut capital et promouvoir un vrai programme anti-pauvreté sur le plan économique et social. La Democratic Alliance (DA), principal parti d’opposition, est encore trop associée à l’électorat blanc et à la province du Western Cape; et à la gauche de l’ANC, la puissante centrale syndicale COSATU et le Parti communiste sud-africain (SACP) sont historiquement liés à l’ANC par une alliance « tripartite », et n’ont donc aucun intérêt à démanteler un système qu’ils ont eux-mêmes contribué à édifier. D’où un sentiment partagé par un nombre croissant de Sud-Africains d’être totalement laissés pour compte par leurs responsables politiques.

Dans le même temps, les masses sud-africaines se sont trouvées confrontées à la faillite de leur représentation politique. Aucune force politique n’a aujourd’hui assez de poids pour tirer la sonnette d’alarme quant à la collusion de l’ANC avec le haut capital et promouvoir un vrai programme anti-pauvreté sur le plan économique et social. La Democratic Alliance (DA), principal parti d’opposition, est encore trop associée à l’électorat blanc et à la province du Western Cape; et à la gauche de l’ANC, la puissante centrale syndicale COSATU et le Parti communiste sud-africain (SACP) sont historiquement liés à l’ANC par une alliance « tripartite », et n’ont donc aucun intérêt à démanteler un système qu’ils ont eux-mêmes contribué à édifier. D’où un sentiment partagé par un nombre croissant de Sud-Africains d’être totalement laissés pour compte par leurs responsables politiques.

Combler ce déficit de représentation est plus que jamais nécessaire après Marikana, avant que la situation ne fasse le lit de revendications populistes, voire extrémistes. Le controversé Julius Malema, chassé de l’ANC Youth League en début d’année, a d’ailleurs rapidement sauté dans la brèche en se rendant sur les lieux de la fusillade pour dénoncer l’échec personnel de Jacob Zuma et de sa « brigade de rapaces ». A défaut d’incarner une alternative solide au pouvoir en place, Malema parvient à trouver écho auprès des classes populaires, en attaquant le problème des inégalités avec beaucoup plus de mordant. C’est d’un tel volontarisme que manquent aujourd’hui la classe politique et une partie de la société civile sud-africaine. Les travaux de la commission d’enquête ne doivent en aucun cas servir de prétexte pour geler l’action politique : le massacre du 16 août symbolise l’échec du compromis sud-africain, et ce diagnostic doit être assumé sans plus attendre.

Les Sud-Africains, fiers de leur Constitution (réputée comme la plus libérale du monde) et du succès apparent de la transition, se sont peut-être laissé aller à un faux sentiment de sécurité. Ruth First, militante anti-apartheid assassinée en 1982, écrivait : « L’Afrique a besoin se regarder dans un miroir, sans se voiler la face. Elle doit se scruter longuement, de façon approfondie, sans cette sentimentalité qui n’est que l’autre facette du patronage colonial ». Marikana ne peut rester une tragédie sans lendemain ; la grève des mineurs doit être un moment fondateur dans la construction d’une nation véritablement inclusive, celui d’une prise de conscience, d’une rupture avec l’angélisme de la Rainbow Nation. Dix-huit ans après la fin de l’apartheid, la démocratie en Afrique du Sud reste un combat de tous les instants.

Vincent ROUGET

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *