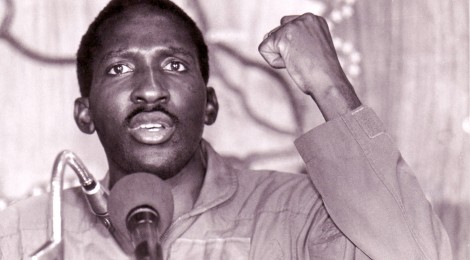

Thomas Sankara c’était d’abord une présence, des images fortes semblables à celles le mettant en scène, un jour de novembre1986, avec un François Mitterrand abasourdi devant tant de sincérité, d’aplomb et de suite dans les idées. Au milieu d’un long discours sur la dignité des peuples et l’égalité entre eux, le jeune chef d’Etat disait au président français ceci : « Monsieur François Mitterrand, nous n’avons pas compris comment des bandits, comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Pieter Botha, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l’ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l’entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd’hui et toujours. » Après la sentence, un toast pour finir, porté à « l’union de luttes contre ceux qui, ici, en France et ailleurs, nous exploitent et nous oppriment. Pour le triomphe de causes justes, pour le triomphe d’une liberté plus grande, pour le triomphe d’un plus grand bonheur »

Thomas Sankara c’était d’abord une présence, des images fortes semblables à celles le mettant en scène, un jour de novembre1986, avec un François Mitterrand abasourdi devant tant de sincérité, d’aplomb et de suite dans les idées. Au milieu d’un long discours sur la dignité des peuples et l’égalité entre eux, le jeune chef d’Etat disait au président français ceci : « Monsieur François Mitterrand, nous n’avons pas compris comment des bandits, comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Pieter Botha, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l’ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l’entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd’hui et toujours. » Après la sentence, un toast pour finir, porté à « l’union de luttes contre ceux qui, ici, en France et ailleurs, nous exploitent et nous oppriment. Pour le triomphe de causes justes, pour le triomphe d’une liberté plus grande, pour le triomphe d’un plus grand bonheur »

Sankara c’est aussi des anecdotes comme celle racontée par Mignane Diouf, président du Forum Social Sénégalais, lors de la récente semaine Sankara qui s’est tenue à Dakar du 14 au 19 janvier 2013.

A Addis-Abeba, en juillet 1987, durant le sommet de l’OUA, il s’est passé une scène peu commune. Un membre de la délégation burkinabé est venu, à l’heure du déjeuner, dire à son président le coût de la restauration. Ce dernier le jugeant excessivement élevé posa à son interlocuteur la question suivante « Pensez vous qu’il soit juste que nous soyons là à nous payer des repas à des prix exorbitants alors que chez nous des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim ? » Puis il demanda à sortir du palais des congrès de la capitale éthiopienne pour chercher, dans la ville, de la nourriture à un prix raisonnable. Avant cet épisode, la délégation venue du pays des hommes intègres s’était contentée, pour se désaltérer, de l’eau du robinet. Monsieur Diouf rapporte qu’en retournant en salle de conférence, il eut cette remarque qui fit sourire son auditoire : « nous verrons si, une fois dans cette salle, ceux qui ont mangé cette nourriture tellement chère seront plus pertinents que nous. »

C’est pour ces grands moments et ces petites histoires qui appelaient, par l’exemple, à un changement de comportements et de mentalités que, parlant de l’action de ce leader charismatique, on a utilisé le mot révolution.

La révolution Sankara

« Il faut choisir entre le champagne pour quelques uns et l’eau potable pour tous » aimait à dire Thomas Isidore Noel Sankara. Né en 1949, il devint en 1976, à seulement vingt sept ans, commandant du Centre national d’entrainement commando de la Haute Volta. Il rencontra, la même année, Blaise Compaoré. De là naquit une grande amitié entre les deux hommes. Avec d’autres, ils fondèrent, au sein de l’armée, le Regroupement des Officiers Communistes. Nommé, à la suite d’un coup d’Etat, secrétaire à l’information dans le gouvernement du colonel Save Zerbo en septembre 1981, il rend le tablier sept mois plus tard. Il explique s’être senti à l’étroit dans ce gouvernement et ponctue sa déclaration par un retentissant : « honte à ceux qui bâillonnent le peuple ». Il revient au pouvoir au début de l’année 1983, en tant que premier ministre, à la faveur d’un nouveau coup d’Etat survenu quelques semaines auparavant et qui portait, cette fois, à la tête du pays le médecin militaire Jean Baptiste Ouédraogo. Il ne reste à la tête du gouvernement que quatre mois avant d’être mis aux arrêts à cause de divergences avec le président sur certaines orientations politiques.

Un quatrième coup d'État dans ce pays jusqu’alors très instable, survenu le 4 août 1983, place Thomas Sankara à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Il définit son programme comme panafricaniste et anti-impérialiste. Le pays change d’appellation. La « dénomination d’emprunt » Haute Volta est remplacée par un nom plus traditionnel : Burkina Faso. Son gouvernement remplace notamment les voitures de luxe de l’administration par des Renault 5, fait la promotion de la culture locale et retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'ils continuaient d'exercer. Après avoir fait de la lutte contre la gabegie son cheval de bataille et jeté les bases de la bonne gouvernance, il réalise trente deux barrages en quatre ans alors que depuis l’indépendance on peinait à atteindre le cinquième de ce chiffre. Avec les cinéastes du FESPACO, il initie aussi la « bataille du rail » entre autres idées révolutionnaires.

Cependant certains observateurs ont relevé, au bout de quelques temps, la fin de l’état de grâce. Beaucoup de burkinabés semblaient ne plus suivre le rythme effréné des réformes de celui qu’ils appelaient affectueusement Thomsank, avec le même enthousiasme. Les CDR (Comités de défense de la révolution), qui eurent tendance à se comporter en milice révolutionnaire faisant parfois régner la peur, ont certainement contribué à ce relatif désenchantement d’une partie de la population.

Pour le reste, les deux moments cités en début d’article résument, en partie, ce qui a perdu Sankara. Ses attaques frontales contre les puissances occidentales (sur la dette par exemple) et l’exigence dont il faisait montre envers ses concitoyens en ont en effet irrité plus d’un. Pour s’en débarrasser et préserver par la même occasion leurs intérêts menacés, les premiers se sont alliés aux plus malléables parmi les seconds.

Ainsi le 15 octobre 1987, Thomas Sankara fut assassiné lors un putsch mené par Blaise Compaoré. Au bout de quelques jours, Un médecin militaire le déclarait : « décédé de mort naturelle ».

Le titre de cet article peut paraitre dur à certains égards. Cependant il ne s’agit nullement de porter un jugement de valeur sur les hommes respectables parmi ceux qui essaient encore d’entretenir la flamme du sankarisme au pays de Compaoré. Parler d’un manque de charisme des leaders de ce mouvement nous a semblé, toutefois, fort à propos dans la mesure où, aucun d’entre eux n’a su se présenter comme rassembleur de cette grande famille. En effet, personne au Burkina Faso, n’a, à défaut d’avoir l’envergure de Sankara, réussi à se hisser,au moins, au rang d’héritier pouvant inspirer une partie du peuple et lui donner des raisons d’avoir foi en l’avenir.

Le parti sankariste UNIR/PS (Union pour la Renaissance/Parti Sankariste), dirigé par Benewendé Sankara (aucun lien de parenté) dispute cet héritage à d’autres formations. Fidèle Toé, compagnon de lutte de Thomas Sankara et membre de ce parti, en est convaincu : « La plupart des mouvements se réclamant du sankarisme, aujourd’hui, n’ont aucune légitimité. Parfois même c’est le gouvernement burkinabé qui les finance pour discréditer ceux qui sont crédibles aux yeux des populations ». Norbert Tiendrébéogo, une autre figure de cette famille hétéroclite, soutenait, récemment, que malgré ses multiples pôles, il n’y a pas : « une famille politique plus unie que celle des sankaristes du Burkina ». Son argument massue ? « Il y a beaucoup plus de parties se réclament du socialisme mais personne n’en parle ».

Romain Conombo, quant à lui, déclarait, pince sans rire, au journal Sidwaya en 2006, alors qu’il portait sur les fonts baptismaux un nouveau parti d’obédience sankariste, que la diversité des partis sankaristes constitue une force. « Les gens s’identifient de plus en plus au sankarisme. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de mouvements qui se réclament du sankarisme ». Dans un article paru sur Terangaweb il y a prés de deux ans, Ismael Compaoré dressait un portrait peu reluisant des sankaristes et de l’opposition burkinabé en général.(1)

L’héritage de Sankara ne saurait, cependant, se confiner en son seul pays. Dans toute l’Afrique des leaders d’opinion, hommes politiques ou autres, la revendiquent. Mais force est de constater, là encore, qu’il est difficile de voir, aujourd’hui, un leader dont on pourrait dire ou croire qu’il marche sur ses traces en terme d’idéologie, d’offre politique et de refus de toute domination extérieure.

Pour le journaliste sénégalais Baba Diop, le constat est là : « On est à la mort de l’idéologie sankariste. L’idéologie libérale tend à dominer l’idéologie panafricaniste ». Difficile, en se basant sur les faits, d’affirmer le contraire.

Thomas Sankara a dit un jour ces mots : « Tuez Sankara, des milliers de Sankara naitront ». Il est urgent que ces milliers de jeunes, de femmes et d’hommes, dont il est question, se réapproprient son message et les valeurs qu’il a défendues au péril de sa vie afin de contribuer à l’amorce d’un nouveau départ pour l’Afrique.

Racine Demba

http://terangaweb.com/a-quoi-ressemble-lopposition-au-burkina/

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

Très belle analyse. le Sankarisme malheureusement est devenu aujourd'hui un terme foure tout qui apparemment nourri son homme vu le monde qu'il draine. Le seul nom de Sankara dans la dénomination du parti semble rapporter gros dans les caisses du parti sinon on ne comprendrait pas cette acharnement ,sans maitrise d'ailleurs pour certains,autours de l'idéal de l'homme intègre. Sankara pronait l'union, pas seulement dans les 274000km2 dont il dirigeait, mais celle de toute l'Afrique. son nom et son oeuvre constitue aujourd'hui une idéologie réunissant d'hommes et de femmes incapables de taire leur divergences et de s'unir pour la poursuite et la pérénisation de cet idéal noble. L'UNIR/PS au Burkina par exple ne réunit pas tous les partis Sankariste et c'est dommage et une rivalité qui ne dit pas son nom les oppose. il ya meme d'autres exples. c'est du Sankarisme sa? Je pense que nom et comme l'autre je préfère actuellement l'appelation" SANKARIEN". LA PATRIE OU LA MORT NOUS VAINCRONS!

Merci Ismael. On devrait, je le pense aussi, utiliser de plus en plus un terme comme "SANKARIEN" pour bien marquer la différence entre le message de Sankara et ce que l'on observe aujourd'hui venant de ses pseudo héritiers

Il est en avance sur l’Afrique quant il est arrivé au pouvoir. Comme il a l’habitude de le dire on peut tuer un homme mais pas ses idées

VIVE LE PANAFRICANISME !