Les remous qu’ont connus bon nombre d’économies au cours de cette dernière décennie ont épargné l’Afrique dans sa globalité, si l’on s’en tient aux performances réalisées en termes de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). En effet, au moment où les pays du Nord enregistrent de faibles performances économiques, l’Afrique affiche une forte résilience face à la crise économique et financière mondiale, avec une croissance estimée à 4,8% en 2013 et des prévisions tournant autour de 5,3% pour 2014.[1]

Les remous qu’ont connus bon nombre d’économies au cours de cette dernière décennie ont épargné l’Afrique dans sa globalité, si l’on s’en tient aux performances réalisées en termes de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). En effet, au moment où les pays du Nord enregistrent de faibles performances économiques, l’Afrique affiche une forte résilience face à la crise économique et financière mondiale, avec une croissance estimée à 4,8% en 2013 et des prévisions tournant autour de 5,3% pour 2014.[1]

Ces performances en matière de croissance n’ont apparemment pas permis d’apaiser les tensions sur le marché du travail africain qui reste tributaire, entre autres, d’un chômage endémique et d’une précarité de l’emploi. Pourtant si l’on s’en tient à certaines théories économiques[2], une croissance soutenue devrait, au-delà d’un seuil donné, contribuer à réduire le chômage.

Dès lors il convient de s’interroger sur les facteurs explicatifs de ce “décrochage apparent entre la croissance et l’emploi”. Ce questionnement se justifie d’autant plus que la création d’emploi est le plus souvent perçue comme un préalable à la réalisation d’une croissance inclusive, c’est-à-dire profitable à toutes les composantes de la société et en particulier aux pauvres. Deux questions peuvent dès lors se poser :

- Peut-on considérer, comme le stipulent certains analystes, que cette croissance est encore insuffisante pour avoir des retombées significatives en termes d’emplois ?

- Devrait-t-on plutôt chercher la réponse dans l’existence de facteurs structurels bloquants, propres au marché du travail des économies des pays d’Afrique ?

L’objectif de notre analyse n’est pas de théoriser sur ces deux questions. Nous soutenons toutefois qu’une croissance soutenue et durable demeure une condition nécessaire mais pas suffisante pour engendrer des changements conséquents au niveau social. Dans la suite, nous tenterons de faire ressortir, à travers une caractérisation du marché du travail africain, les facteurs structurels qui pourraient expliquer la persistance du chômage et la précarité de l’emploi dans nos économies. Il sera aussi question de mettre en avant les atouts dont disposent nos économies pour inverser cette tendance.

L’Afrique tire-il avantage de son dividende démographique ?

L’Afrique et plus particulièrement la région subsaharienne est la dernière à entamer une transition démographique dans le monde. Cette transition démographique[3] tardive et inachevée accroît les tensions sur le marché du travail, dans la mesure où chaque année une cohorte de près de 17,5 millions de potentiels demandeurs d’emploi (âgé de 15 à 64 ans, qualifiés ou pas) s’ajoute au nombre pléthorique des sans-emplois. D’après le rapport sur les «Tendances mondiales de l’emploi 2012» du Bureau International du Travail (BIT), le taux de croissance de la population en âge de travailler devra tourner autour de 2,8% entre 2010 et 2015. Conjointement à cette poussée démographique, on note une faible capacité de création d’emplois[4] dans nos économies, ce qui transforme le dividende démographique en un facteur contraignant qui vient aggraver la dépendance économique déjà existante. Dès lors, un des défis majeurs pour les pays africains sera d’identifier les secteurs moteurs de la croissance et d’envisager des mécanismes visant à accroitre leur capacité à générer d’emplois décents et productifs.

Pourquoi les secteurs porteurs de la croissance en Afrique ne génèrent-ils pas suffisamment d’emplois ?

La croissance observée en Afrique reste volatile car reposant essentiellement sur les secteurs à forte intensité capitalistique.[5] En Afrique Subsaharienne par exemple, près de 15% de la production annuelle et 50% des exportations proviennent de ressources naturelles non renouvelables.[6] Or, l’activité dans ces secteurs tourne essentiellement autour de la production et de l’exportation de matières premières à l’état brut, ce qui est un facteur compromettant au regard de la faible valeur ajoutée générée et du faible nombre d’emplois décents créés.

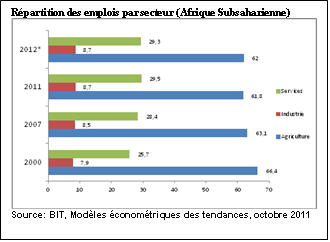

Même si en Afrique du Nord le secteur des services reste le principal pourvoyeur d’emplois, dans une bonne partie de l’Afrique (Afrique Subsaharienne), le secteur primaire et notamment le secteur agricole traditionnel fournit la plus grande part des emplois (graphique ci-dessus). Les estimations préliminaires du BIT ont révélé qu’en 2011, 62% des personnes employées en Afrique Subsaharienne le sont dans le secteur agricole. Mais l’activité dans ce secteur reste toutefois similaire à celle du secteur informel, avec une bonne part des emplois exercés dans des conditions difficiles et généralement sans protection sociale. L’emploi y est parfois exercé de façon occasionnelle ou indépendante. Selon l’OIT, 76% de la population active en Afrique subsaharienne en 2012 exerce un “emploi vulnérable”.

Même si en Afrique du Nord le secteur des services reste le principal pourvoyeur d’emplois, dans une bonne partie de l’Afrique (Afrique Subsaharienne), le secteur primaire et notamment le secteur agricole traditionnel fournit la plus grande part des emplois (graphique ci-dessus). Les estimations préliminaires du BIT ont révélé qu’en 2011, 62% des personnes employées en Afrique Subsaharienne le sont dans le secteur agricole. Mais l’activité dans ce secteur reste toutefois similaire à celle du secteur informel, avec une bonne part des emplois exercés dans des conditions difficiles et généralement sans protection sociale. L’emploi y est parfois exercé de façon occasionnelle ou indépendante. Selon l’OIT, 76% de la population active en Afrique subsaharienne en 2012 exerce un “emploi vulnérable”.

Ainsi, peut-on dire que la prédominance du secteur primaire, et en particulier celui des produits de base agricoles dans nos économies, est un frein à la création d’emplois ? Bien au contraire, d’après le rapport 2013 sur les perspectives économiques en Afrique, un secteur primaire solide peut servir d’appui pour permettre une transformation structurelle, c'est-à-dire « une diversification économique qui créera des emplois productifs ». En effet, selon le même rapport, « l’analyse de l’avantage comparatif relatif fait apparaître qu’un secteur des ressources naturelles solide va souvent de pair avec un secteur manufacturier solide » [7].

Il apparait ainsi que, pour accroître aussi ses emplois ruraux agricoles que non agricoles, l’Afrique doit exploiter au mieux ses matières premières en modernisant le secteur agricole traditionnel pour accroitre la quantité et la qualité de la production. De plus des chaines de transformation locale des produits de base devront être mises en place pour permettre l’industrialisation progressive du monde rural.

L’économie informelle ne peut-elle pas être une alternative à la résorption du chômage ?

La faiblesse des emplois salariés, notamment dans les économies d’Afrique subsaharienne[8], ainsi que les lourdeurs administratives et le niveau d’imposition contraignent une bonne partie des travailleurs non agricoles à œuvrer dans l’informel. Ce secteur mobilise près de trois quart de la population active en Afrique Subsaharienne dans des emplois non agricoles de subsistance, instables, à temps partiel, sans protection sociale et généralement à faible rémunération. Mais il demeure malgré tout un secteur régulateur de l’économie car étant le principal pourvoyeur des revenus des activités non agricoles des ménages. D’où la nécessité de mettre en place des politiques visant à tirer au mieux profit de ce secteur, en le dynamisant davantage et en mettant en place les conditions pouvant faciliter sa transformation en un secteur privé productif.

Les demandeurs d’emplois ont-ils les qualifications requises pour intégrer le marché de l’emploi ?

Un problème majeur et inhérent aux économies de la plupart des pays africains est celle de la qualification des personnes en âge de travailler (main d’œuvre potentielle). La question de la qualification basée sur l’investissement en capital humain demeure essentielle dans la mise en cohérence et la réussite des politiques d’aide à la création d’emplois productifs. Pour qu’il y ait effectivement une création d’emploi, il faut que l’offre d’emplois des entreprises coïncide avec l’offre de travail, ou mieux avec l’offre de compétences, des actifs demandeurs d’emploi. De plus l’investissement en capital humain constitue un élément essentiel dans le processus de création et de pérennisation des emplois. Une entreprise dotée d’une main d’œuvre hautement qualifiée gagne en productivité et réalise plus de plus-value qu’elle peut réinvestir en capital (humain et physique). Offrir aux demandeurs d’emploi, notamment aux jeunes, une éducation et une formation adéquate leur permettant de saisir les opportunités d’emplois apparaît dès lors comme une exigence dans la lutte contre le chômage.

Cette revue non exhaustive des problèmes propres au marché de l’emploi Africain permet d’alerter sur la nécessité de mener des actions coordonnées, précises et surtout basées sur les réalités existantes en vue de réduire le chômage et d’améliorer les conditions des travailleurs. Pour ce faire, les visions politiques et les promesses électorales en matière d’emploi, ainsi que toute autre politique de promotion de l’emploi doivent être basées sur des systèmes d’information fiables sur le marché du travail et surtout être traduites en actes concrets.

Jean Rodrigue Malou

[2] Notamment à la loi d’Okun (1962) établissant une relation empirique forte entre la croissance du PIB et le chômage

[3] De manière simplifiée la transition démographique désigne le « Passage d'un régime démographique traditionnel, où la fécondité et la mortalité sont élevées, à un régime moderne de fécondité et mortalité beaucoup plus faibles »

[4] 17 millions et 78 millions emplois créés respectivement en Afrique du Nord et en Afrique Subsaharienne entre 1999 et 2009

[5] Produits de base agricoles et énergétiques et sur le secteur des produits de base non renouvelables

[8] Le choix de focaliser nos analyses sur l’Afrique Subsaharienne tient du fait que la situation y est plus alarmante

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

Excellente étude Monsieur Malou. Il faudrait peut-être la compléter par une indication de secteurs précis, surtout au niveau des services, qui peuvent absorber beaucoup de main-d'oeuvre. A mon avis, une plus grande organisation du secteur agricole qui ne tue pas l'agriculture familiale tout en développant les emplois techniques et industriels serait bienvenue. Dans le même ordre d'idées, on pourrait aussi répertorier les catégories de services qui gravitent autour du secteur informel pour mieux l'organiser et le rendre ainsi plus productif. J'espère que vous pourrez mener une étude plus approfondie dans ce sens.

@MMM: Merci pour ta lecture et surtout pour tes suggestions.

Comme vous le dites, l’agriculture familiale reste généralement une activité de subsistance qui mérite d'être rendue plus productive pour garantir une plus grande sécurité alimentaire et profiter à tous ceux et celles qui y sont actifs. Il faut dire aussi que les agriculteurs sont généralement mal outillés (du point de vue techniques agricoles et équipements) et n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux financements. Le développement de plus d’emplois techniques et industrielles autours de ce secteur ne pourra, à mon avis, se faire que par la création d’une « chaînes de valeur agroalimentaires » locales, c'est-à-dire une collaboration de tous les entreprises et acteurs interdépendants œuvrant dans et autour du champ de l’agriculture.

Le problème de l’improductivité du secteur informel est bien une réalité. J’ai l’habitude de qualifier ce denier de « complexe et multiforme » pour signifier toute la difficulté qu’il y’a de pouvoir le cerner. Nous ne manquerons pas de mener une réflexion dans le sens suggéré.

@babacar & Thiburs

Effectivement la vision et la volonté politiques sont à la base de tout décollage économique. Si des pays, comme le Brésil et l'Inde par exemple, sont parvenus à se démarquer du lot des pays pauvres, en voie de développement, c'est parce qu'ils ont su opérer le choix stratégique de se retourner à la base de tout développement, c'est-à-dire au secteur primaire. Ils ont su moderniser leur agriculture pour garantir l’autosuffisance alimentaire et s’ouvrir aux autres économies en intégrant de manière compétitive des chaines de valeurs mondiales.

Du reste, comme l’a si bien dit Babacar, le développement de l’Afrique ne sera pas le coup du hasard, il devra résulter d’une bonne planification et d’une mise en cohérence des différentes politiques. Impossible de gagner le pari d’un développement durable et inclusif si l’on veut «mettre la charrue avant les bœufs».

Pour ce qui est de la question cruciale de la formation, elle mérite une sérieuse réflexion, dans la mesure où celle-ci conditionne l’issu de la confrontation de l’offre à la demande de travail. Une question à laquelle les nombreuses écoles de formations doivent se poser est : « On forme qui ? Pour qui ? pourquoi ? ». Juste pour redire, à la manière de Babacar, qu’une formation doit viser un segment spécifique du marché.

N'y a-t-il pas aussi un problème de politique économique ici ? Certains gouvernements n'ont pas de réelle stratégie économique et industrielle visant à donner une structure économique cohérente et soutenable à leur pays. Par conséquent l'offre de formation n'est pas forcément optimisée (ni peut-être optimisable) à cause de la fragmentation des besoins en ressources humaines du fait d'une absence d'intégration des segments de l'économie. Les formations techniques et professionnelles offertes restent donc très généralistes et ne forment pas des travailleurs pour l'évolution future de l'économie, car celle-ci ne découle pas d'une réelle volonté politique.

Je suis tout à fait d'accord avec vous Babacar. nous n'avons pas un réel plan de développement économique. j'ai l'impression que les pays de l'Afrique Subsaharienne avance au gré des humeurs des partenaires financiers et parfois des syndicalistes en interne. je pense que le probleme a été bien cerné par l'exposé de mon ainé Rodrigue Malou. nos pays se concentrent sur des secteurs à forte intensité capitalistique. ce qui demande plus d'effort dans les investissements en machines pour lesquelles nous devons encore louer l'expertise américaine ou occidentale pour leur maintenance. pendant ce temps c'est le chomage qui sévit chez les jeunes diplomés. une orientation beaucoup plus aggressive dans les domaines à forte demande de main d'oeuvre devrait etre notre priorité. le modèle chinois doit nous inspirer. les secteurs comme le textile, l'agriculture, la peche sont des axes à prioriser dans la politique économique. à coté d'un secteur agricol redynamisé et florissant qui puisse nous assurer une autosufisance alimentaire, nous devons forcément avoir un tissu industriel bien assis qui manufacture sur place les produits agricoles.

aussi, la formation doit etre revue, ceux qui créent la richesse en général sont les BTS et Bac+2. ce sont ceux qui acceptent travailler dans les usines, plantations et autres. une ré-orientation de la formation professionnelle calquée sur le modèle anglo-saxon est aussi une piste à ne pas négliger.

par ailleurs, tant qu'aucune politique de protectionnisme et de controle des frontières n'est menée, les pistes de solutions afin de résorber le chomage pourraient s'avérer inefficaces. immaginer ce que gagnerait le cotonier béninois si le paysan américain n'était pas subventionner par son Etat? il y va de notre souveraineté. le probleme de l'emploi est très lié aux entreprises, à leur création et durabilité. les entreprises africaines souffrent de soutien et d'encouragement de la part des Etats et des Banques.

@babacar & Thiburs

Effectivement la vision et la volonté politiques sont à la base de tout décollage économique. Si des pays, comme le Brésil et l'Inde par exemple, sont parvenus à se démarquer du lot des pays pauvres, en voie de développement, c'est parce qu'ils ont su opérer le choix stratégique de se retourner à la base de tout développement, c'est-à-dire au secteur primaire. Ils ont su moderniser leur agriculture pour garantir l’autosuffisance alimentaire et s’ouvrir aux autres économies en intégrant de manière compétitive des chaines de valeurs mondiales.

Du reste, comme l’a si bien dit Babacar, le développement de l’Afrique ne sera pas le coup du hasard, il devra résulter d’une bonne planification et d’une mise en cohérence des différentes politiques. Impossible de gagner le pari d’un développement durable et inclusif si l’on veut «mettre la charrue avant les bœufs».

Pour ce qui est de la question cruciale de la formation, elle mérite une sérieuse réflexion, dans la mesure où celle-ci conditionne l’issu de la confrontation de l’offre à la demande de travail. Une question à laquelle les nombreuses écoles de formations doivent se poser est : « On forme qui ? Pour qui ? pourquoi ? ». Juste pour redire, à la manière de Babacar, qu’une formation doit viser un segment spécifique du marché.

Bravo tu a fait une assez bonne analyse du phenomène. Du courage je voit que tu commence à grandir.