On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité.

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité.

A côté de ce secteur primaire d’autosubsistance, le principal employeur de la force de travail africaine est le secteur informel. Ce dernier peut se définir comme l’ensemble des activités de service qui échappent aux normes et à la taxation de l’Etat et qui recouvrent un assez large spectre : services à la personne (femmes de ménage, coiffeurs, etc.), services alimentaires, petits commerces, récupération, recyclage, transformation et fabrication de produits artisanaux ou semi-industriels. Ces activités se caractérisent généralement par un faible coût d’entrée, par une faible productivité et par une concurrence féroce qui entraîne les prix à la baisse, limitant les profits et donc les capacités de réinvestissement. Comme l’explique l’économiste Philippe Hugon, « dans la mesure où l’argent est le facteur rare, les petits producteurs cherchent à maximiser les rendements par rapport aux dépenses monétaires. Ils subissent les aléas d’approvisionnement et de débouchés sur des marchés parcellisés et fluctuants. Ils cherchent dès lors à reporter sur l’environnement une partie du risque, à internaliser certaines transactions au niveau des unités domestiques et à amortir les chocs (utilisation de main d’œuvre familiale, logique de diversification…) ».

Les freins au développement endogène

Les freins au développement endogène

L’agriculture vivrière, le petit commerce et les services à la personne font partie des piliers du développement endogène, c'est-à-dire l’écosystème qui voit la production interne absorbée par la demande interne. Or, en Afrique, ces secteurs échappent en grande partie à la logique d’accumulation capitaliste.

Comme Karl Marx a pu le décrire dans son maître-livre en trois tomes, Le Capital, le circuit d’accumulation comporte deux actes : la réalisation d’une plus-value sur la production (ce que Marx appelle le surtravail) ; la transformation de cette plus-value en profit monétaire après un acte de vente. Prenons une illustration simple. Un boulanger emploie 5 ouvriers dont la masse salariale représente la valeur de 10 000 pains vendus/mois, à quoi s’ajoutent les différents frais de fonctionnement ainsi que des coûts fixes, d’une valeur de 4000 pains vendus. Les 5 ouvriers produisent 20 000 pains par mois. Le boulanger réalise donc une plus-value sur la production équivalente à 6000 pains. Mais encore faut-il qu’il puisse convertir cette plus-value productive en profit monétaire, et donc trouver des clients pour ses 20 000 pains.

Enfin, pour que la définition du capitalisme soit complète, encore faut-il rajouter que l’accumulation monétaire doit être systématiquement réinvestie pour élargir le champ des profits futurs. « Ce qui, fondamentalement, caractérise le capitalisme, c’est la recherche du profit en vue d’élargir le champ des activités profitables ; pourtant l’accumulation n’est pas tout ; elle est enveloppée dans un puissant mouvement de marchandisation, stimulée par la concurrence et épaulée par l’innovation, la recherche de positions monopolistes et les projets toujours renouvelés des entrepreneurs. La logique capitaliste est une logique complexe porteuse d’incessantes dynamiques transformatrices. » Michel Beaud, dans Capitalisme, logiques sociales et dynamiques transformatrices.

Dans le cadre d’une économie d’autosubsistance sous-productive, notre boulanger ferait face à deux handicaps : du fait du manque de matériel, de capitaux ou de technique, sa plus-value productive serait faible ou inexistante et il aurait du mal à la monétiser, faute de clients solvables ou du fait d’une offre surabondante par rapport à la demande. Il est possible à cette aune d’identifier les principaux handicaps au développement endogène de l’Afrique : l’étroitesse des marchés solvables, la faible productivité des facteurs de production (terre, hommes, capitaux), la faiblesse de l’épargne locale mais surtout son non-réinvestissement dans le tissu économique. Voilà portraiturée le côté pile des économies africaines, en tant que système économique endogène. Mais ces économies sont également inscrites dans un faisceau des relations commerciales et financières avec le reste du monde, qui représentent le côté face qu’il nous reste à brosser.

L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables

L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables

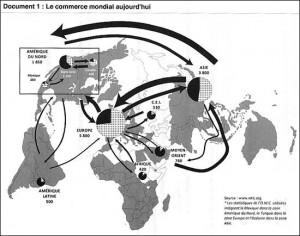

L’Afrique n’est pas, et n’a jamais été, un îlot isolé par rapport au reste du monde. Au contraire, elle est fortement imbriquée dans un réseau de relations humaines, commerciales et financières que l’on peut qualifier d’économie-monde. Concrètement, cela se traduit, outre les migrations intercontinentales de population, les échanges d’idées et de techniques, par des échanges de produits et des flux monétaires. Le problème du continent africain est que seule une faible proportion de son économie et de sa population tire profit de ces échanges, qui s’expriment particulièrement dans le secteur de l’agriculture vivrière, l’agro-business destiné à l’exportation (cultures hors saisons, produits exotiques), l’extraction minière et pétrolière, et une minuscule proportion de services à haute-valeur ajoutée (finance, ingénierie, commerce import-export, haute administration internationale, etc.). Mis à part ce dernier secteur, les autres secteurs, issus du secteur primaire, captent une faible proportion de la valeur ajoutée finale des processus dans lesquels ils sont impliqués. Si les acteurs locaux investis dans ces secteurs peuvent en tirer des bénéfices personnels, les économies africaines connaissent des termes de l’échange (rapport entre les prix moyens des exportations et des importations, pour déterminer le pouvoir d’achat d’un pays ou d’une zone) défavorables.

La situation actuelle a ceci de paradoxale que ce sont des secteurs qui concernent une infime proportion de la population (pétrole, mines, services financiers, agro-industrie) qui tirent la croissance de la plupart des pays africains, et que les revenus de ces secteurs n’arrivent pas à être réinvestis sur place (exemple du Cameroun), pour les raisons déjà mentionnées concernant les handicaps au développement endogène. C'est pour cela que l'on peut qualifier ces pays d'économies rentières sous-productives, quand la majorité de la population locale continue à vivre dans un système d'autoconsommation. Le serpent se mord la queue. Quand bien même des entreprises africaines voudraient entrer dans la concurrence internationale sur les produits industriels à plus forte valeur ajoutée, elles devraient faire face à des handicaps importants : outre les déficits technologiques et l’accès au crédit plus coûteux et difficile, les coûts de production (énergie et transport notamment) sont beaucoup plus importants pour des services de moins bonne qualité. Du fait d’infrastructures déficientes et de contrôles douaniers répétés, un producteur béninois peux livrer sa marchandise plus rapidement à Singapour qu’au Tchad !

Enfin, à l’ensemble de ces handicaps, il faudrait rajouter des éléments comme la faiblesse de l’environnement réglementaire et de contrôle, qui incite à la corruption ; l’instabilité politique ; la faiblesse du leadership et la vision stratégique déficiente chez de trop nombreux acteurs-clé de la décision politique et économique continentale.

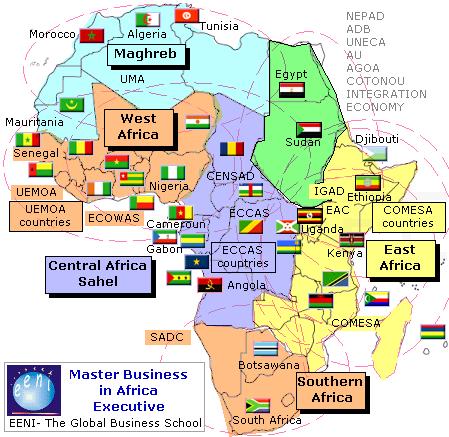

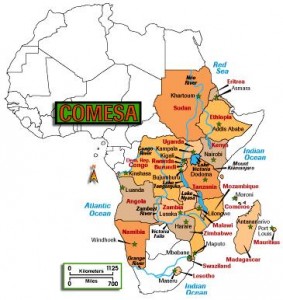

Telle est l’équation compliquée dans laquelle se retrouvent les pays africains, dont il semble difficile de s’extraire dans l’état actuel des forces institutionnelles. Tels sont les besoins auxquels des ensembles sous-régionaux intégrés politiquement et économiquement, solidaires et cohésifs, pourraient apporter des solutions pratiques déterminantes pour l’avenir du continent.

Emmanuel Leroueil

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

Merci pour cet article qui dresse avec beaucoup de justesse les principales difficultes economiques auxquelles doit faire face le continent africain ( poids de l'agriculture d'auto-subsistance, du secteur informel, faiblesse de l'epargne encore aggravee par sa thesaurisation…). Le bref expose sur l'economie informel dans le corps de l'article est limpide, tout autant que les notions "d'accumulation du capital" par Marx et "d'economie-monde" de Fernand Braudel > Un prisme de gauche pour expliquer le capitalisme. Un parti pris qui pourrait etre conteste par certains, mais qui a cependant pour lui une logique claire et rigoureuse, aisement demontrable empiriquemnent.

Quant a la conclusion de l'article qui se centre sur la necessite d'une integration economique reussie au sein de grands sous-ensembles a l'echelle du continent, c'est clairement de ce cote la qu'il faut envisager une partie de la solution. Le chemin est encore long cependant, bien que certaines initiatives recentes en ce sens semblent prometteuses ( notamment la communaute d'Afrique de l'Est) . Affaire a suivre…

Bon si l'economie africaine est qualifiée d'economie d'autosubsistance sous -productive,caracterisée pas une faiblaisse de son poids au seccteur primaire(agriculture, elevage,..),une faible taux d'epargne …C'est parceque l'economie africaine est complexe.Cette complexite economique ne permet pas de propager les effets economiques comme il le faux.Cependant pour resoudre ce probleme on doit mettre en place une economie SIMPLE,c'est à dire une economie articulée autour d'un continent uni.Ainsi ce pose le probleme de l'unicité. Quel serait le modele à adopter pour l'afrique?

On propose deux Modeles:

-Modele Européen

-Modele des Etats Unis d'Amerique.

Ces deux auront les memes avantages au plan economique,mais des inconvenients differentes.

Le Modele americain ,implique un President des Etat unis d'Afrique et les Etats deviendront des Rregions. Les inconvenients sont le choix de la langue officiele(anglais francais portugais ou arabe) si on choisit le francais alors les Chefs d'Etats anglophones seront exclus de postuler la designation à la téte du continent;et vis verça;mal gouvernance car le President va orienter les ressources pour developper sa region…

Le modele européen n'implique pas un Chef a là téte du conntinent. tour serait comme s'il y'a pas integration .les Pays garderont leurs souverenété mais des regles seront appliques à tous les pays pour la reussite de l'economies africaines.

Avantages: Monnaie unie,libre ciculation des biens et personnes,une forte capitaux financiere et ceci peut entrainer une force à l'investissement…,une nouvelle ordre mondiale sera réorganiser à savoir les régles sur la mondialisation.Meme si cela ne se fasse pas ,les africains peuvent réaliser du commerce entre eux et se qui implique le manque à gager des pays developpé .