L’éducation est l’un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Cette assertion est depuis longtemps reconnue par les experts et organisations internationales. Si les niveaux primaire et secondaire font l’objet d’investissements pour le développement de l’Afrique, l’apport du niveau supérieur à la croissance africaine a longtemps été négligé. Avec la nécessité d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour réduire la pauvreté, l’intérêt pour l’enseignement supérieur devient aujourd’hui incontournable pour assurer une croissance inclusive. Ne serait-ce que pour le rattrapage des pays avancés, les pays africains ont besoin d’ingénieurs, de cadres et de chercheurs capables de comprendre et de mettre en œuvre les nouvelles technologies inventées dans les pays développés. En présentant l’état des lieux et les défis de l’enseignement supérieur en Afrique, cet article introduit une série de publications sur l’analyse et la compréhension des différents modèles universitaires africains.

L’éducation est l’un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Cette assertion est depuis longtemps reconnue par les experts et organisations internationales. Si les niveaux primaire et secondaire font l’objet d’investissements pour le développement de l’Afrique, l’apport du niveau supérieur à la croissance africaine a longtemps été négligé. Avec la nécessité d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour réduire la pauvreté, l’intérêt pour l’enseignement supérieur devient aujourd’hui incontournable pour assurer une croissance inclusive. Ne serait-ce que pour le rattrapage des pays avancés, les pays africains ont besoin d’ingénieurs, de cadres et de chercheurs capables de comprendre et de mettre en œuvre les nouvelles technologies inventées dans les pays développés. En présentant l’état des lieux et les défis de l’enseignement supérieur en Afrique, cet article introduit une série de publications sur l’analyse et la compréhension des différents modèles universitaires africains.

Etat des lieux : Un secteur en crise

Le système universitaire africain traverse une crise: deux constats amènent à cette conclusion. D’abord, le rayonnement international des établissements africains est à construire. D’après le classement mondial de Shanghai, une seule université africaine se positionne dans le top 300 alors qu’on y décompte 130 universités américaines, 123 universités européennes et 35 universités asiatiques. A l’échelle internationale, les universités africaines ont donc une place à conquérir.

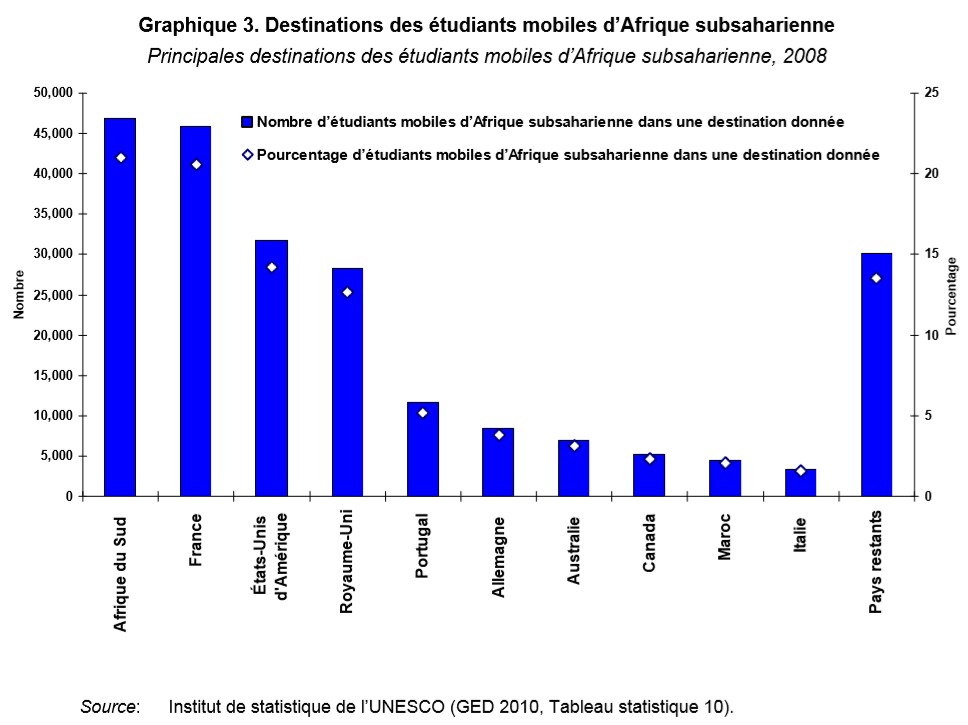

Ensuite, les étudiants africains ont une mobilité importante. Pour beaucoup de pays africains, le taux de mobilité vers l’étranger (rapport entre le nombre d’étudiants africains à l’étranger et celui des étudiants restés dans les établissements nationaux) était supérieur à 25% en 2008. Celle-ci s’effectue à la fois au sein du continent et à l’extérieur de celui-ci. Le graphique ci-dessous montre les principales destinations prisées par les étudiants mobiles d’Afrique.

Cette mobilité pourrait être envisagée de façon positive. En effet, elle est vectrice de gain de productivité pour le continent car les étudiants partis étudier à l’étranger gagnent en expertise. Cependant, pour que ces gains de productivité soient effectifs, il faudrait que les étudiants mobiles reviennent dans leur pays d’origine. Or, bien souvent l’effet inverse se produit, l’Afrique est victime d’une « fuite de cerveaux ». Cette mobilité est souvent le reflet d’un mal-être de l’enseignement supérieur africain. Les étudiants immigrent car ils trouvent des opportunités meilleures hors de leur pays.

Les défis : gérer les effectifs et accroître les ressources

Comment expliquer un tel retard de l’enseignement supérieur africain? Quelles sont les défis à relever ?

Les rapports de la Banque mondiale (*) et de l’Unesco (**) nous permettent de distinguer les problèmes majeurs qui entravent le rayonnement de l’enseignement supérieur en Afrique.

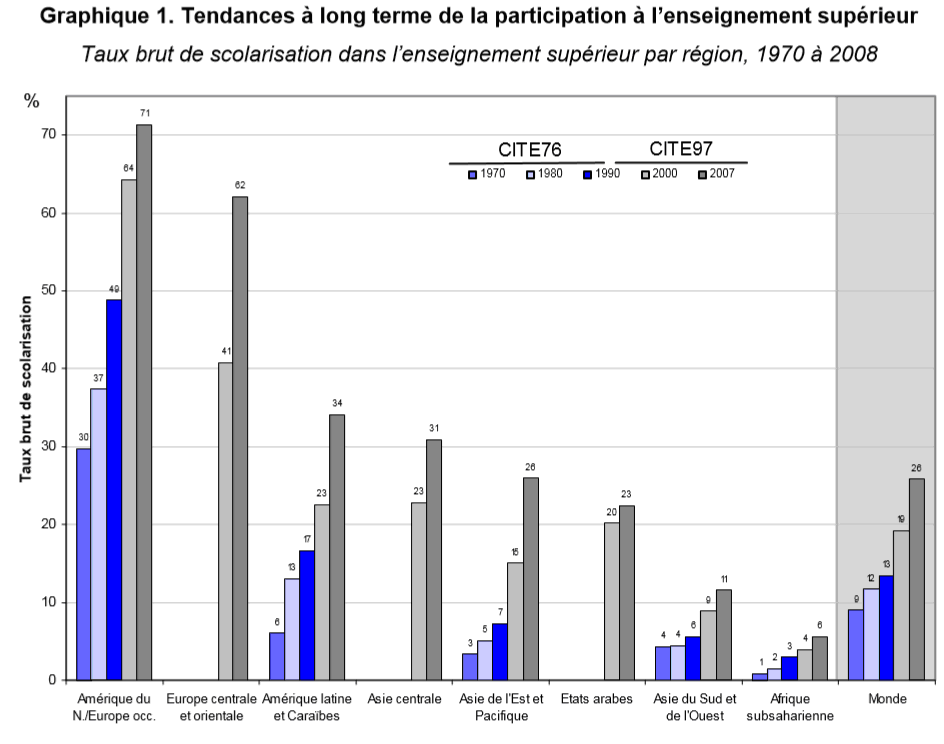

L’enjeu clé pour le continent africain est de faire face à la croissance explosive des effectifs dans l’enseignement supérieur. Ainsi, les effectifs scolarisés en Afrique subsaharienne sont passés de 200 000 à 4,5 millions entre 1970 et 2008 selon le rapport de la Banque Mondiale. Cette augmentation fulgurante des effectifs a été soudaine et peut en partie s’expliquer par le développement de la scolarisation au niveau secondaire. Les universités, peu préparées aux répercussions d'un tel accroissement ont tenté d’accorder des places à cette nouvelle masse d’étudiants au détriment de la qualité de l’enseignement. Ce manque de places au sein des universités est d’autant plus alarmant qu’on constate que la participation à l’enseignement supérieur des populations d’Afrique subsaharienne est très en dessous de la moyenne mondiale. En effet, leur taux brut de scolarisation (TBS) est de 6% en 2007 contre un taux brut mondial de 28%, selon les données statistiques de l’Unesco. Qu’arrivera-t-il alors lorsque la participation scolaire africaine aura rattrapé la moyenne mondiale ?

On sait que la demande de scolarisation n’ira pas en diminuant étant donné les perspectives démographiques des années à venir. Il est donc urgent pour les universités africaines d’apprendre à gérer la croissance des effectifs scolarisés tout en maintenant la qualité de leurs formations.

Pour résoudre ce premier problème, il faut en solutionner un second : l’insuffisance des ressources des universités africaines. Bien que la situation reste très contrastée à l’échelle continentale, on constate que de nombreux pays au bas taux de scolarisation brut souffrent d’un coût unitaire par étudiant très élevé. Selon le bulletin d’informations de l’Unesco, Le Burkina Faso, le Burundi, l’Éthiopie, le Madagascar, le Niger, le Rwanda, l’Ouganda, la République Centrafricaine et le Tchad présentent des niveaux de dépenses publiques concernant l’éducation qui dépassent 100 % du PIB par tête, alors que leur TBS pour l’enseignement supérieur est inférieur à 5 %. Si à long-terme la réduction des coûts unitaires par étudiant est inévitable ; à court-terme il est important pour les universités africaines de réorganiser la répartition de leurs ressources, afin d’encourager la recherche et le renouvellement des outils pédagogiques. Ces deux défis passent par l’autonomisation financière de l’enseignement supérieur vis-à-vis de l’Etat.

Par ailleurs, pour contribuer à la croissance de demain, l’enseignement supérieur africain doit réussir à adapter son offre de formation à l’offre du marché de l’emploi. Il faut que les étudiants puissent être orientés vers les filières porteuses d’emplois et encouragés à se tourner vers des métiers créateurs d’emplois tels que l’entreprenariat, l’agriculture, les NTIC et les énergies renouvelables.

Le dernier enjeu n’est pas des moindres, l’enseignement supérieur africain devra réduire les inégalités entre les sexes. Malgré une évolution notable, les femmes sont toujours sous-représentées en matière de scolarisation supérieure dans le continent africain. Le TBS dans l’enseignement supérieur des femmes en Afrique subsaharienne s’élève à 4,8 %, contre 7,3 % pour les hommes selon les données statistiques de l’Unesco.

C’est en gardant en mémoire ces différents enjeux que l’on s’intéressera aux universités d’Afrique. Comment s’adaptent-elles à ces différentes contraintes ? Quelles sont leurs atouts et leurs défauts ? Quel avenir réservent-t-elles à l’Afrique ? Comment peuvent-elles contribuer à une croissance inclusive en Afrique ?

Débora Lésel

(*)Document de travail de la Banque Mondiale n°103 : « Enseignement supérieur en Afrique francophone. Quels leviers pour des politiques financièrement soutenables »

(**) Bulletin d’informations de l’ISU. Décembre 2010.N°110 « Tendance dans l’enseignement supérieur : l’Afrique subsaharienne »

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

Felicication pour ton article,mais je ne suis pas persuadé du diagnostic.L'education en afrique doit miser plus sur la formation professionnelle,collégiale ou secondaire que sur l'enseignement superieur.Le developpement de l'afrique ne peut passer,comme les autres economies,que par une main d'oeuvre qualifiée.Et je veux parler par la des ouvriers qualifiés (macon,menuisier,couturier,styliste) pour faire de l'afrique un hub.Je prends le cas du senegal qui regorge de jeunes formés au niveau superieur et qui n'arrivent pas a trouver du travail.Et pendant ce temps,on a des macons,des menuisiers etc.. qui se forme dans la routine pendant PRESQUE 10 ans et qui ne peuvent rien realiser a part ce qu'ils ont deja realisé pendant leurs apprentissages.Je pousse ma reflexion en te posant la question suivant…si nike voulait delocaliser ses centres de production en afrique,aura t-il une main d'oeuvre assez qualifiee pour faire ce que font les chionois ??? la reponse est non.Et pendant ce temps le systeme senegal,comme celui d'autres pays africains ,forme des milliers et des milliers d'etudiants au superieur qui ne savent rien faire.Mon postulat n'est pas celui de dire que l'enseignement superieur n'est pas important en afrique,mais je pense qu'il doit etre selectif et donc reduit.Cela nous permettra d'investir plus sur la formation professionnelle.La diaspora africaine regorge de talent,d'ingenieurs,de cadres … qu'on peut utiliser pour assoir une elite africaine.

Salut Déborah,

Tout d'abord, je tiens à te saluer pour ton article.

2 choses:

1. Je suis originaire du TOGO, et je peux de te donner de bons contacts, en l'occurrence des gens de ma famille. Donc si tu en as besoin, just let me know.

2. Concernant ton article, je partage ton point de vue… et comprend en même temps tout à fait celui de spike.

Cheers.

Bonjour,

Tout d'abord merci à vous deux pour vos commentaires.Cela m'a fait plaisir de lire vos réactions. Pour te répondre Spike:

Merci pour ta remarque qui est tout à fait pertinente. Je partage ton point de vue et ne pense pas qu'il s'oppose au diagnostic que je fais dans mon article. Comme tu le soulignes, la professionnalisation des masses est un enjeux majeur pour l'Afrique. Le continent, pour prendre en main son destin a besoin d'une main d'oeuvre qualifiée.Cependant, je pense que la formation supérieure et professionnelle sont deux objectifs qui doivent être poursuivis en parallèle. L'un ne prévaut pas sur l'autre, les deux sont complémentaires.Le cadre a besoin des ouvriers autant que les ouvriers ont besoin du cadre. Dans cet article, j'ai choisi de m'intéresser à l'enseignement supérieure mais il aurait été tout aussi pertinent de s'intéresser à l'état des formations professionnelles en Afrique. Encore merci pour cette remarque qui nous permet de ne pas tomber dans le piège (très français) du "tout supérieur".

Merci à toi aussi, Dany.Pour ta proposition, je serais hébergée par une association partenaire La Mission des Jeunes à Klévé Sevexo. Par contre, puisque tu proposes ton aide, j'aimerais beaucoup te poser quelques questions, histoire d'en savoir un peu plus avant mon départ.

L'UEMOA a organisé un séminaire atelier au Burkina du 1ier au 13 aôut et nous tentons de cerner toutes les difficultés liées à liées à l'enseignement supérieur. Je vous ferai partager nos conclusions.

Bonjour

Merci pour votre article. J'ai cependant une remarque à faire. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle l'Afrique ait besoin d'une course à une quelconque rayonnement international. Ceci pour la simple raison que la population n'est pas encore très éduquée. L'excellence suivra tout "naturellement" lorsque la grande majorité de la population sera éduquée. Je pense que chercher à occuper une quelconque place internationale serait mettre la charrure avant les boeufs.

Pourquoi l'éducation africaine occuperait-elle une bonne place? Pour attirer des étudiants européens, asiatiques ou européens?

On pourrait dire pour "garder les siens" (Ce qui ne me parait pas systématique aussi..car les meilleurs chercheront toujours à aller dans les meilleures universités étrangères…)

De toute façon, les rangs occupés par les etudiants africains voyageant à l'étranger (la plupart du temps ils sont parmis les meilleurs après quelques mois pour s'intégrer) montre que la formation en Afrique n'est pas si mauvaise que cela. Je ne voudrais pas sombrer dans l'autosatisfaction cependant…il y a encore énormément de boulot..

Je pense qu'on devrait y aller pas à pas. D'abord la quantité et ensuite la qualité.

Désolé pour les coquilles dans mon texte…ce n'est pas très agréable 🙂

Salut Débora!

Je te tire Chapeau pour cet article qui a vraiment passé au scanner les défis à relever dans l'enseignement supérieur en Afrique. Justement le combat que nous voulons mener pour combattre la pauvreté passe nécessairement par la formation qualifiante au niveau universitaire. Ceci implique aussi le rapatriement de nos cerveaux en occident. je suis entièrement d'avis de ton point de vue.

e te salue Débora de la peine que tu t'es donnée pour fournir à la mémoire collective africaine, cet article lumineux. Ces problèmes sont communs à tous les pays africains, mis à part le seul qui figure dans le top 300 au regard du classement mondial de Shanghai. C'est un peu triste que l'Afrique n'ait qu'une seule université sur trois cents pendant que d'autres continents en comptent plus d'une centaine. Cela témoigne de la pauvreté ambiante en Afrique. Au Bénin chez moi, la recherche scientifique est le parent pauvre de toutes les sphères économiques. Ce qui mérite l'attention des décideurs, c'est la politique. Les cerveaux qui préfèrent rester en Occident une fois qu'ils ont fini leur formation n'ont pas tort en le faisant non plus. Il n'y a rien ici sur place pour les accueillir. Comment peut-tu comprendre que chez moi, les ingénieurs agronomes préfèrent les bureaux climatisés et autres avantages qui ne sont possibles qu'en politique? Merci Débora.

Je te salue Débora de la peine que tu t'es donnée pour fournir à la mémoire collective africaine, cet article lumineux. Ces problèmes sont communs à tous les pays africains, mis à part le seul qui figure dans le top 300 au regard du classement mondial de Shanghai. C'est un peu triste que l'Afrique n'ait qu'une seule université sur trois cents pendant que d'autres continents en comptent plus d'une centaine. Cela témoigne de la pauvreté ambiante en Afrique. Au Bénin chez moi, la recherche scientifique est le parent pauvre de toutes les sphères économiques. Ce qui mérite l'attention des décideurs, c'est la politique. Les cerveaux qui préfèrent rester en Occident une fois qu'ils ont fini leur formation n'ont pas tort en le faisant non plus. Il n'y a rien ici sur place pour les accueillir. Comment peut-tu comprendre que chez moi, les ingénieurs agronomes préfèrent les bureaux climatisés et autres avantages qui ne sont possibles qu'en politique? Merci Débora.

Commentaire

Je suis très impressionné par la qualité de ton article Debora.

J'abonde dans le sens de certains commentaires ci-dessus : pour des pays qui sont situés en-deça de la "frontière technologique" mondiale, il est plus rentable (et prioritaire) d'investir dans l'éducation primaire et secondaire plutôt que dans l'enseignement supérieur.

Au plaisir d'en discuter avec toi et de te lire.

Vous pointez de grandes questions dans nos pays. Juste un exemple, au Sénégal le système LMD est bien en cours mais sa mise en oeuvre soulève beaucoup d'intérrogatopn sans pour autant qu'une réflexion continue et franche les prenne en charge. Cela peut impacter négativement la qualité des diplômes et des ressources humaines produites chaque année pour le développement du pays.

Nonjour

J'aimerais citer votre intervention.

Pourriez-vous mé préciser la date de sa parution?

Bonjour Debora,

merci pour cet article.

Je viens de copier quelques lignes que je voudrais bien citer dans le cadre d'un article sur l'enseignement professionnel en Afrique.