L’ONG Transparency International vient de publier son « Baromètre Mondial de la Corruption » 2013. Démarré en 2003 et publié de façon bisannuelle depuis 2009, ce baromètre est le résultat de sondages menés à travers le monde. Il documente les expériences individuelles des sondés vis-à-vis de la corruption dans leur pays et recense leurs évaluations du niveau de corruption de différentes institutions nationales. Pour l’édition 2013 du baromètre, 114.000 personnes ont été interrogées à travers 107 pays différents. Les pays Africains profilés dans ce baromètre sont les suivants: Algeria, Burundi, Cameroun, RDC, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Maroc, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Sud-Soudan, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

L’ONG Transparency International vient de publier son « Baromètre Mondial de la Corruption » 2013. Démarré en 2003 et publié de façon bisannuelle depuis 2009, ce baromètre est le résultat de sondages menés à travers le monde. Il documente les expériences individuelles des sondés vis-à-vis de la corruption dans leur pays et recense leurs évaluations du niveau de corruption de différentes institutions nationales. Pour l’édition 2013 du baromètre, 114.000 personnes ont été interrogées à travers 107 pays différents. Les pays Africains profilés dans ce baromètre sont les suivants: Algeria, Burundi, Cameroun, RDC, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Maroc, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Sud-Soudan, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Les perceptions individuelles de la corruption et l’évaluation subjective du niveau de corruption dans un pays sont d’assez délicates approximations du vrai niveau – objectif – de la corruption dans un pays. De nombreuses critiques ont été adressées au baromètre de Transparency International. Elles concernent entre autres :

- Le risque d’auto-renforcement des « perceptions » de la corruption : l’idée ici étant simplement que la reprise médiatique des résultats du baromètre pourrait influencer la perception subjective de la corruption, renforçant le décallage éventuel entre corruption réelle et corruption perçue.

- L’incomplète prise en compte de l’influence des caractéristiques individuelles (âge, emploi, sexe, situation familiale, etc.) dans la perception de la pauvreté, alors même qu’elles peuvent avoir un impact décisif.

- L’insuffisante différenciation entre les influences variables des Institutions : la corruption au sein des plus hautes sphères de la fonction publique a-t-elle la même importance que celle au sein des agents subalternes ou intermédiaires ? Est-elle « perçue » de la même façon ? Est-elle « percevable » de la même façon.

- Enfin, l’influence excessive de ces comparaisons internationales, malgré leurs limites, sur les décisions des bailleurs de fonds et l’impact négatif que de tels classements pourraient avoir sur les allocations des ressources de la part des organisations internationales et au sein des différentes administrations publiques. La création d’organismes ou de ministères en charge de la « lutte contre la corruption » n’est nullement une garantie de la réelle volonté de mettre fin aux pratiques de corruption.

Une autre source de critiques concerne l’influence réelle de la corruption sur le développement. Une partie non-négligeable de la littérature économique – suivant l’article séminal de Nathaniel Leff en 1964, replaçant la corruption bureaucratique comme un « ingrédient » du développement économique, permettant d’éviter des règles trop encombrantes ou inefficientes – a cherché à mesurer l’influence réelle et le rôle de la corruption dans la croissance économique. Les synthèses les plus récentes pointent vers un rôle globalement négatif de la corruption sur, entre autres :

- Le niveau d’investissement public et sa productivité [Mauro 1995 ; 1996 ; Tanzi & Davoodi, 1997]

- Et sur le niveau global de la croissance économique, via l’investissement comme supposé plus haut ou plus directement.

Enfin, une autre lignée de critiques insiste sur la différence entre « corruption » et « capture de rente », et leurs influences sur la croissance et le niveau des institutions.

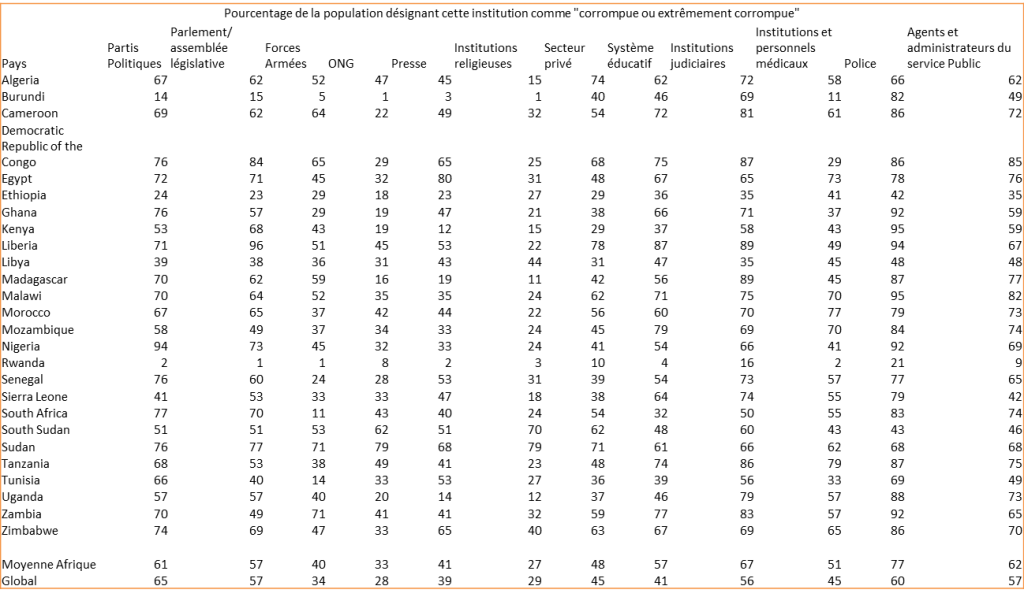

Il convient donc d’avoir ces réserves en tête à la lecture du rapport de Transparency International. Cela n’empêche pas, néanmoins de noter quelques chiffres marquants :

- 45% des personnes interrogées en Afrique jugent les Organisations Non-gouvernementales corrompues ou extrêmement corrompues. Les extrême étant le Soudan et le Sud-Soudan (79% et 62% des personnes interrogées) et le Rwanda et le Burundi (8% et 1% respectivement)

- 94% des Nigérians interrogés jugent les partis politiques du pays corrompus ou extrêmement corrompus.

- Pour 85% des Congolais

- 2% des Africains interrogés jugent les agents de l’Etat corrompus ou très corrompus. En RDC ce chiffre atteint 85%

- 27% des Africains jugent leurs institutions religieuses corrompues.

Quelques soient les limites éventuelles du rapport de Transparency international, ces chiffres restent inquiétants.

Raphaël Set-Salei

Laisser uncommentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *

bonjour,

Je suis etudiant a l'Universite de YaoundeII au Cameroun. Et je mene des etudes qui necessitent des donnees sur la corruption de 1974 a 2010.Mais malheureusement l'IPC de transparency international n'est calcule qu'a partir de 2002. Ma question est celle de savoir s'il etait possible de trouver un variable succeptible d'approximer la corruption.

bonjour,

je suis étudiant à l’Université Evangélique en Afrique UEA, je mene de recherche sur l’indice de la corruption des pays membres de la CIRGL de 2002 à 2013, malhereusement la transparency internation ne donne que quelque données. Ma question est de savoir comment avoir accès à toutes ces données?