C’est quasiment un travail archéologique que mènent depuis une dizaine d’années l’historien Jacob Tatsitsa et les journalistes Thomas Deltombe et Manuel Domergue. Déterrer de l’oubli la guerre du Cameroun, un conflit colonial et une guerre civile d’une rare violence, que l’Etat français et le régime camerounais ont sciemment passés sous silence.

C’est quasiment un travail archéologique que mènent depuis une dizaine d’années l’historien Jacob Tatsitsa et les journalistes Thomas Deltombe et Manuel Domergue. Déterrer de l’oubli la guerre du Cameroun, un conflit colonial et une guerre civile d’une rare violence, que l’Etat français et le régime camerounais ont sciemment passés sous silence.

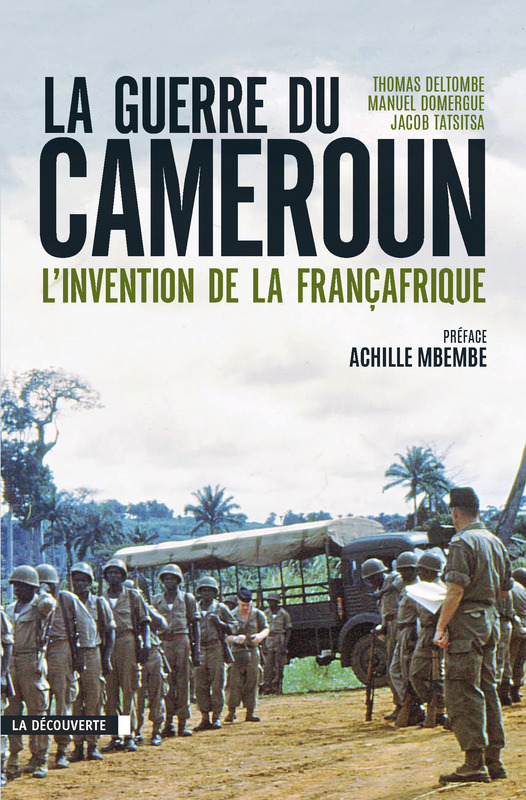

C’est pourtant “une petite guerre d’Algérie”, selon l’expression d’un responsable français de l’époque, cité dans leur livre La Guerre du Cameroun, l’invention de la Françafrique paru tout récemment aux éditions de La Découverte.

Depuis ses débuts à bas bruit au milieu des années 50 aux derniers soubresauts au début des années 70, cette guerre a fait a minima des dizaines de milliers de morts. “Le chiffre de plus de 100.000 morts est crédible”, estime même Thomas Deltombe, l’un des auteurs interrogés par l’Afrique des idées.

“Leur travail bat en brèche un cliché qui a curieusement encore cours : celui d’une décolonisation relativement tranquille en Afrique subsaharienne, contrairement à ailleurs. Le Cameroun prouve que c’est totalement faux”, témoigne l’historien Pascal Blanchard, spécialiste de la décolonisation.

“La France a bien connu trois guerres coloniales, l’Indochine, l’Algérie et celle du Cameroun, qui reste complètement taboue. Avec la volonté des militaires français de redorer le blason de l’armée après l’échec indochinois”, souligne-t-il encore.

Le conflit qui démarre est d’abord la répression d’un mouvement indépendantiste à l’influence grandissante, l’Union des populations du Cameroun (UPC), créée en 1948. Ancienne colonie allemande, le Cameroun est à l’époque sous la tutelle des Nations Unies. L’administration en est confiée à la France pour 85% du territoire et à la Grande-Bretagne pour les 15% restants.

Paniquées par les mots d’ordre de l’UPC et son inspiration marxiste – dans le contexte de la guerre froide – les autorités françaises font tout pour contrer le succès croissant du mouvement jusqu’à l’interdire en juillet 1955, après une série d’émeutes et de violents affrontements.

“Pacification”

Fin 56, l’UPC entre dans la lutte armée. La France lance elle une opération “de pacification” en Sanaga Maritime, une région de l’Ouest camerounais où se concentrent les principaux foyers insurrectionnels.

La lutte est aussi psychologique, avec des dirigeants français acquis aux méthodes contre-subversives en vogue, la doctrine de guerre révolutionnaire (DGR) qui vise à discréditer l’adversaire chez les civils, à les “immuniser” contre le “communisme” et la “subversion upéciste”. Dans une circulaire de février 55, le haut-commissaire Roland Pré prône une “propagande de combat”, afin que la “masse à qui elle s’adresse puisse avoir l’illusion de penser par elle-même”.

Le conflit s’installe, le leader de l’UPC Ruben Um Nyobè est éliminé le 13 septembre 1958 lors d’une expédition de soldats tchadiens et camerounais, encadrés par des militaires français.

Le 1er janvier 1960, l’indépendance négociée par la France n’est que de façade selon les auteurs, avec un régime acquis à Paris. Le 13 octobre, un autre leader de l’UPC, Félix Moumié, est empoisonné à Genève par un agent des services secrets français qui se fait passer pour un journaliste. Moumié meurt trois semaines plus tard.

La guerre se poursuit et monte encore en intensité dans la région Bamiléké, dans l’Ouest du pays, entre les maquisards et le régime du nouveau président Ahmadou Ahidjo, soutenu militairement par les Français. Raids aériens, usages systématiques de la torture, des militaires français assistent et participent à des opérations qui font froid dans le dos.

Le sergent-chef Max Bardet survole en hélicoptère ce qu’il appelle des “massacres contrôlés”, évoque des jets de “grenades à phosphore” sur les maquisards en fuite ou la pratique du “bennage” pour jeter à la rivière les gens fraîchement tués.

Ces violences ont pourtant lieu dans l’indifférence médiatique. Le conflit est oblitéré par la guerre d’Algérie qui a lieu au même moment et monopolise l’attention. Il n’y a pas d’appelés comme en Algérie, les officiers français sont relativement peu nombreux et les combats, éparpillés dans le temps et dans l’espace, sont en quelque sorte sous traités. Avant l’indépendance, les Français sollicitent des contingents africains notamment tchadiens. Après, c’est le régime camerounais et son armée qui sont à la manœuvre.

Se mêlent d’ailleurs au combat contre les insurgés de multiples enjeux locaux, des luttes de pouvoir, des conflits pour l’appropriation des terres, des rivalités entre chefs traditionnels et militants de nouvelles générations ou des tensions d’ordre ethnique.

“Une approche un peu franco centrée”

C’est d’ailleurs le principal reproche que l’on peut faire aux auteurs depuis leur premier livre Kamerun, une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971) paru dès 2011 : présenter le conflit comme une “guerre totale” intégralement pilotée par Paris et sous-estimer les dynamiques proprement camerounaises qui échappent en partie aux dirigeants français.

“C’est tout à fait compréhensible, mais c’est une approche un peu franco centrée”, constate ainsi l’historien camerounais Yves Mintoogue, tout en soulignant la somme d’archives et de témoignages collectés par les trois auteurs.

“Beaucoup d’acteurs camerounais ont utilisé le conflit colonial pour se repositionner au niveau local et jouer leurs propres cartes. C’est une association de malfaiteurs où les élites camerounaises avaient leurs intérêts”,explique-t-il . Pour Thomas Deltombe, si la question est légitime, il y a pourtant “un piège à vouloir décrire les acteurs camerounais officiels, Ahidjo et son régime en particulier comme des acteurs libres de leurs mouvements et de leurs fonctionnements”.

“Nous, on considère qu’il ne faut pas oublier les enjeux de domination coloniale et néocoloniale. Il faut faire attention de ne pas considérer qu’Ahidjo et De Gaulle discutent sur un pied d’égalité, c’est archi-faux”.

“Pure invention”

Reste que les autorités françaises ne facilitent pas le travail des historiens. En 2011, le premier ministre François Fillon a tout simplement qualifié de “pure invention” l’assassinat de responsables nationalistes camerounais par la France.

En juillet 2015, François Hollande a finalement reconnu des “épisodes extrêmement tourmentés et tragiques puisqu’après l’indépendance il y a eu une répression en Sanaga Maritime et au pays Bamiléké” et il s’est dit favorable à ce que ”les livres d’histoire puissent être ouverts et les archives aussi”.

Thomas Deltombe réclame lui “une reconnaissance claire, précise, si possible solennelle et un peu digne des autorités françaises”, et des mesures concrètes comme le déblocage de fonds pour rendre les archives accessibles aux historiens camerounais et étrangers.

Il pose aussi la question polémique de réparations financières pour les victimes du conflit puisque “tout crime doit être sanctionné, et ces sanctions souvent c’est de l’argent”.

“C’est le sujet le plus casse gueule en histoire”, considère pour sa part l’historien Pascal Blanchard. “Les historiens sont très mauvais sur le sujet. Puisqu’il est question d’argent, qui va faire le tri pour savoir qui va toucher quoi, comment le faire… Selon moi, la seule réparation qui vaille c’est de remettre l’histoire à l’endroit, une histoire au plus juste pour les enfants camerounais et français”.

Adrien de Calan

Pour aller plus loin, La guerre du Cameroun, l’invention de la Françafrique, Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa, octobre 2016 La Découverte