L’accès à l’énergie à moindre coût pour les consommateurs occupe une place importante dans le débat politico-économique dans les pays africains. Tout récemment dans son discours de politique générale, Madame le Premier Ministre du Sénégal a annoncé une série de mesures visant à assurer la production d’électricité à un prix raisonnable pour les 13,7 millions d’habitants que compte le Sénégal. Sa vision est d’arriver à fournir au peuple sénégalais l’un des services sociaux les plus importants mais aussi de réduire voir supprimer la ligne budgétaire destinée aux subventions à la Société Nationale d’Electricité (Senelec). Cette logique sénégalaise est la même dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne qui dépensent par an des millions d’euros non pas pour assurer la production, ni l’extension, ni le renouvellement du système de production ; mais pour couvrir en partie les pertes générées par les sociétés nationales d’électricité.

L’accès à l’énergie à moindre coût pour les consommateurs occupe une place importante dans le débat politico-économique dans les pays africains. Tout récemment dans son discours de politique générale, Madame le Premier Ministre du Sénégal a annoncé une série de mesures visant à assurer la production d’électricité à un prix raisonnable pour les 13,7 millions d’habitants que compte le Sénégal. Sa vision est d’arriver à fournir au peuple sénégalais l’un des services sociaux les plus importants mais aussi de réduire voir supprimer la ligne budgétaire destinée aux subventions à la Société Nationale d’Electricité (Senelec). Cette logique sénégalaise est la même dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne qui dépensent par an des millions d’euros non pas pour assurer la production, ni l’extension, ni le renouvellement du système de production ; mais pour couvrir en partie les pertes générées par les sociétés nationales d’électricité.

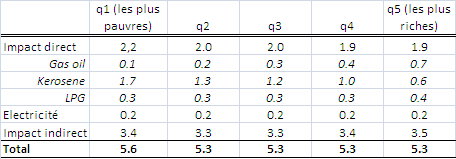

Dans un article précédent, il a été démontré que ces subventions profitent davantage aux plus riches. Cependant, cet argument ne pourrait justifier à lui seul l’abandon ni la réduction des subventions. Avant d’arriver à de telles conclusions, il est important de déterminer de façon précise l’impact qu’aurait une augmentation des prix de l’énergie dans un contexte d’absence de subvention. Coady et al. (2012) ont réalisé à cet effet une étude, qui indique qu’une augmentation de 0.25 USD du prix du carburant en Afrique Sub-saharienne résulterait en une baisse moyenne d’environ 6% du pouvoir d’achat des 40% de ménages les plus pauvres. Cette perte de pouvoir d’achat se ferait surtout de façon indirecte. En fait, une augmentation du prix du carburant impactera à la hausse les prix des produits alimentaires et du transport ; ceci compte-tenu de l’importance du carburant dans la production.

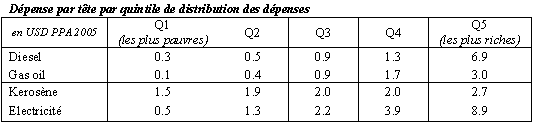

L’impact global de l’augmentation semble similaire dans tous les groupes de revenus, on constate une variation assez impressionnante suivant le type de produits. L’impact direct d’une hausse du prix de l’essence est plus marqué chez les ménages les plus riches alors qu’une hausse du prix du kérosène impact plus durement les ménages les plus pauvres. La perte de bien-être suite à une hausse des prix de l’essence semble progressive (suivant les quintiles). L’impact serait d’autant plus important si les dépenses de consommation d’électricité étaient ajustées en tenant compte des inégalités d’accès à l’électricité. En supposant un accès équitable pour tous les ménages, le coût de l’électricité pour les ménages à faibles revenus augmente considérablement. Les auteurs de l’étude ont identifié dans le cas du Burkina Faso que dans ces conditions, la dépense en consommation d’électricité pour les 40% des ménages les plus pauvres, représenterait environ 4% de leur dépense totale (à mettre en rapport avec les 0,4% dans le cas d’un accès non régularisé).

Il parait alors évident que, même si les subventions profitent essentiellement aux plus riches, elles permettent de maintenir le pouvoir d’achat des plus pauvres. Leur maintien semble opportun dans un contexte où la portée des politiques économiques actuelles en Afrique est à caractère social, même si économiquement, les subventions sont moins bonnes pour la performance. Toutefois, une attention plus particulière devra être accordé à ces mesures afin d’assurer un bon ciblage des plus vulnérables.

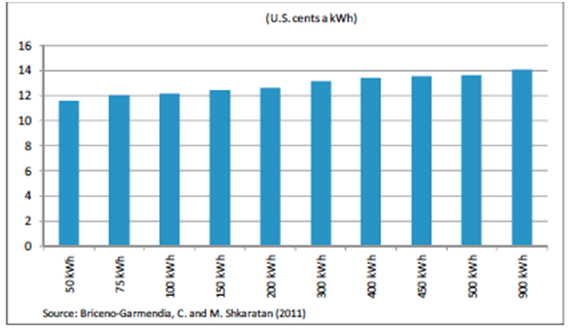

La subvention ne pourrait cependant pas être directe et encore moins évidente sur les carburants. Dans le secteur de l’électricité où le ciblage est plus ou moins possible, il pourrait s’agir de faire payer aux plus riches une partie de la consommation des plus pauvres, en adoptant une ligne tarifaire plus discriminante. On pourrait ainsi dégager une marge de manœuvre dans l’allocation des subventions pour financer des investissements dans le secteur. Il faudrait par ailleurs, tout en adoptant des politiques visant à réduire et à réorienter les subventions, assurer le développement du secteur énergétique pour réduire les coûts de production et de facto, de réduire les prix du kWh. La difficulté réside dans le fait même que l’application de subvention empêche l’investissement dans ce secteur. C’est un travail sur le long terme qui nécessitera l’implication du secteur privé et des réformes structurelles. Le Sénégal envisage, par exemple, de relever la production en s’appuyant sur un mix énergétique comprenant charbon et gaz naturel. D’autres pays comme le Kenya et l’Uganda ont mis en place des autorités de régulation du secteur, en plus d’un cadre réglementaire régissant l’activité de production d’électricité. Sur le court terme, les prix peuvent rapidement atteindre des niveaux impressionnants mais permettront au moins, sur le long terme de stabiliser les prix à des niveaux soutenables sans introduction de subventions et indexable aux fluctuations du cours du pétrole.

Somme toute, il n’est pas souhaitable d’instruire une suppression radicale des subventions à l’énergie. Cependant, à terme, cette suppression est nécessaire compte tenu des effets négatifs des subventions sur la production et les investissements dans le secteur de l’énergie. Ceci étant, il est impératif de s’orienter vers la suppression de ces subventions, en passant à une tarification ciblée et en définissant une stratégie de développement du secteur énergétique qui vise à réduire les prix dans le moyen terme.

Foly Ananou

Arze del Granado, Coady, and Gillingham (2012), "The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A Review of Evidence from Developing World". World Development, vol. 40 (11)