Dans son rapport sur les investissements dans le monde en 2018, la Commission des Nations Unies sur le Commerce et le développement (Cnuced) fait état d’un recul de 21% des investissements directs étrangers vers l’Afrique en 2017. Selon l’institution, la baisse généralisée du cours des matières premières serait la principale raison à ce recul d’intérêt pour les pays africains. Ce constat vient témoigner davantage de l’importante dépendance des pays africains à leurs ressources naturelles. Cette forte richesse des pays africains en ressources naturelles, qui détermine leur trajectoire économique, est souvent considérée comme une malédiction. Un terme trop souvent associé au continent parce qu’ailleurs dans le monde, les ressources naturelles ont servi de base pour le développement ou l’émergence de certains pays. C’est le cas de la Norvège et de plusieurs pays du Moyen-Orient. Le cas des pays africains est-il alors singulier ? La richesse en matières premières des pays africains constitue-t-elle une entrave au développement ?

Dans son rapport sur les investissements dans le monde en 2018, la Commission des Nations Unies sur le Commerce et le développement (Cnuced) fait état d’un recul de 21% des investissements directs étrangers vers l’Afrique en 2017. Selon l’institution, la baisse généralisée du cours des matières premières serait la principale raison à ce recul d’intérêt pour les pays africains. Ce constat vient témoigner davantage de l’importante dépendance des pays africains à leurs ressources naturelles. Cette forte richesse des pays africains en ressources naturelles, qui détermine leur trajectoire économique, est souvent considérée comme une malédiction. Un terme trop souvent associé au continent parce qu’ailleurs dans le monde, les ressources naturelles ont servi de base pour le développement ou l’émergence de certains pays. C’est le cas de la Norvège et de plusieurs pays du Moyen-Orient. Le cas des pays africains est-il alors singulier ? La richesse en matières premières des pays africains constitue-t-elle une entrave au développement ?

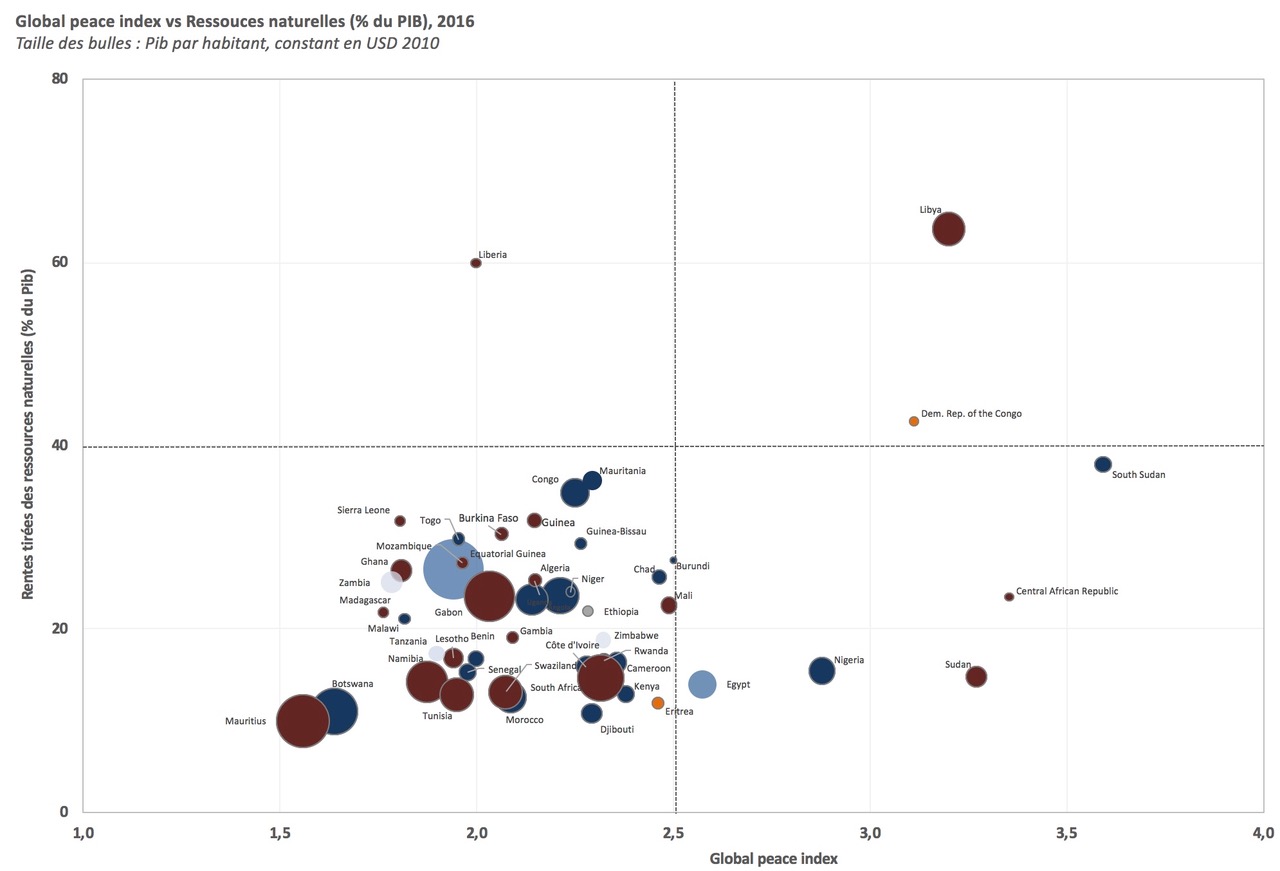

Nous proposons dans cet article de porter un regard sur la question, en analysant la relation entre abondance des ressources naturelles, niveau de revenu par habitant et profondeur de la paix dans les pays africains.

Selon Richard Auty (1994)[1], précurseur de cette théorie, les économies axées sur l’exploitation de matières premières se développent plus lentement que les autres et font face à de la corruption et des violences internes. Ainsi selon cette théorie, les pays africains dont l’économie est fortement dépendante de l’exploitation de matières premières devraient afficher des niveaux de développement relativement faible et un climat social délétère.

Pour mesurer cela, considérons le revenu par habitant pour mesurer le niveau de développement[2], l’indice de globale de paix proposé par l’Institute of Economics and Peace[3] et le poids des rentes tirées de l’exploitation des matières premières dans le Pib. Le graphique[4] suivant combine ces trois dimensions et apporte quelques éléments de réponses.

La lecture de ce graphique permet d’établir deux constats majeurs. D’une part, la quasi-totalité des pays se concentre dans le coin droit du rectangle de bas à gauche, indiquant que sur le continent, le degré de pacifisme est plutôt moyen – ce que souligne à juste titre l’Institute for Economics and Peace dans son rapport 2018. En outre, le graphique met en exergue que l’exploitation des matières premières n’auraient pas d’incidence majeure sur la qualité de la paix et sur la stabilité socio-politique. Toutefois, dans certains pays, l’indice de paix est plus dégradé et il reste difficile d’attribuer cela au seul fait de l’exploitation des matières premières, sans toutefois écarter leur contribution. Au Nigéria[5] comme en RDC[6], par exemple, la persistance des conflits est liée à l’exploitation des ressources naturelles.

D’autre, part, les pays dont l’économie dépend fortement de l’exploitation de leurs ressources ont des niveaux de revenus par habitant plus faibles que ceux dont l’économie est moins dépendante. Plus impressionnant encore, on constate que ces derniers pays sont les plus paisibles et compte parmi les pays avec les niveaux de revenu par habitant les plus élevés du continent. Plus généralement, pour « un même niveau de paix » donné, les économies peu dépendantes de leurs ressources ont des revenus par habitant relativement plus élevés que les autres, à quelques exceptions près.

Si les ressources naturelles semblent avoir un impact peu significatif sur la paix, il semble qu’elles pénalisent fortement tout progrès économique. Toutefois, ce constat ne suffit pas pour établir un lien de causalité entre abondance de ressources naturelles et situation socio-économique ; parler de malédiction serait ainsi abusif. L’expérience d’autres pays non africains montrent que plusieurs autres facteurs entrent en jeu comme potentiels catalyseurs. Le cas de la Norvège est particulièrement édifiant dans ce sens : l’environnement économique et politique – gouvernance, environnement des affaires, corruption, etc. – apparait déterminant dans le rôle des ressources naturelles sur les trajectoires nationales de développement.

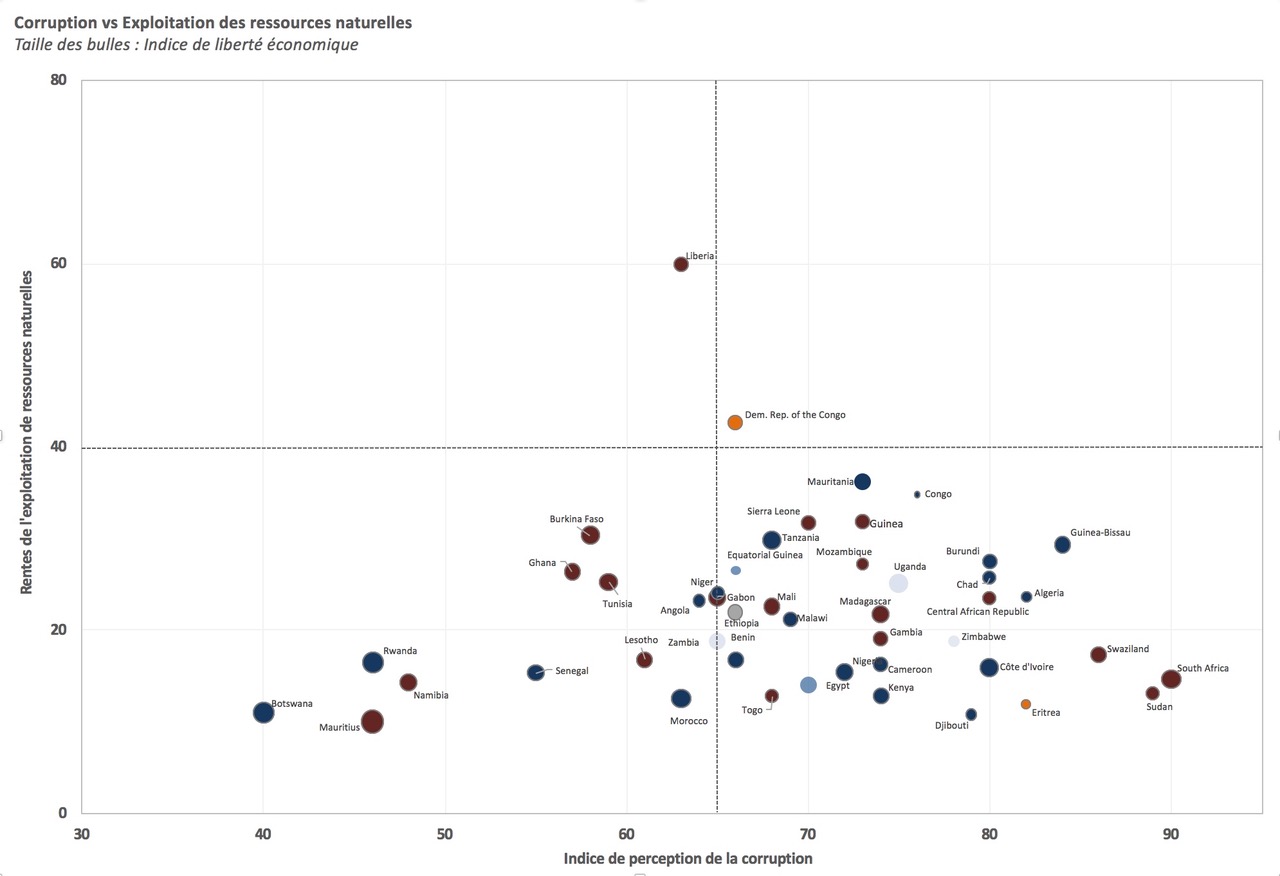

Le graphe[7] ci-après présente le positionnement des pays par rapport au niveau de corruption et à l’importance de l’exploitation des ressources naturelles dans le PIB. La corruption est mesurée par l’indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International[8] et le niveau de maturité de l’environnement des affaires par l’indice de liberté économique élaboré par The Heritage Foundation.[9]

Le constat majeur est que les économies les plus dépendantes de l’exploitation des ressources naturelles comptent parmi les plus corrompus du continent avec un environnement des affaires peu attractif. C’est le cas de la RDC, du Congo, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée, de l’Algérie ou de la Mauritanie. Le cas du Libéria est assez singulier. Le pays sort d’une longue période de crise et l’exploitation des ressources naturelles constitue pour l’heure sa principale source de revenus d’une part et l’environnement des affaires reste à améliorer d’autre part. On note aussi que les pays les moins dépendants de leurs ressources naturelles (tels que le Rwanda, la Namibie et le Botswana) affichent un faible niveau de corruption et sont plus attractifs pour les affaires. Pour les autres pays, la situation est plutôt mitigée : certains pays relativement peu dépendants de leurs ressources naturelles affichent des niveaux de corruption élevés avec un environnement des affaires qui reste perfectible (cas du Togo, du Kenya, Djibouti, etc.) alors que d’autres dont l’économie repose sur l’exploitation de ressources naturelles apparaissent meilleurs en termes de corruption et plus attractifs (cas du Burkina et du Ghana, etc.). Et cela transparait dans le niveau des revenus par habitant.

L’abondance des ressources annuelles semble contribuer assez fortement à la corruption, sans néanmoins l’être de façon systématique. Le cas de plusieurs pays du continent permet de déjouer tout hypothétique lien de causalité entre exploitation de ressources et corruption. Toutefois, la première peut entretenir la seconde, si elle existait déjà et que l’environnement des affaires présente des défaillances. Des pays comme le Congo, la RDC, l’Ouganda ou encore la Guinée illustrent parfaitement ce triste phénomène.

Les pays africains ne sont pas maudits par leur richesse en ressources naturelles et les pays dépendants de leurs ressources ne se trouvent pas systématiquement dans des situations socio-économiques critiques. Ils souffrent surtout d’un environnement institutionnel défavorable, qui exacerbe les dérives que peut engendrer une grande richesse si elle n’est pas correctement gérée. La trajectoire du Ghana l’atteste : avant la découverte du pétrole – dont l’exploitation a démarré en 2010 – le pays avait un environnement des affaires et institutionnel meilleur que celui que du Nigéria, de l’Afrique du Sud ou encore de la Guinée Équatoriale. Il ne s’est donc pas embourbé dans les travers de corruption qu’ont connus par les pays précités. Il est ainsi bon d’espérer que le Sénégal, l’un des pays les moins corrompus du continent, avec un environnement des affaires plutôt favorable, ne connaisse pas de semblables travers avec l’exploitation de son gaz.

La découverte de gisement de minerais ou de combustibles tend malheureusement à s’instituer en sport continental pour financer les programmes de développement des pays. Pour en profiter au mieux, les pays devraient renforcer leur institution et améliorer leur environnement des affaires, afin d’assurer la diversification de leurs économies. Les Gouvernements doivent plutôt viser à considérer l’exploitation des ressources naturelles comme une activité économique parmi d’autres ou/et, user de façon plus efficiente les revenus générés par ces ressources pour financer l’expansion de leur économie.

[1] Richard Auty (1993). Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: The resource curse thesis. World Development 22, 11-26.

[2] Cet indicateur peut souffrir d’un effet de base liée à la population et ne suffit pas à juger de façon pertinente du niveau de développement. Cependant, il permet d’appréhender au mieux la situation socio-économique d’un pays.

[3] Cet indicateur mesure le degré de pacifisme dans un pays. en s’appuyant sur la participation du pays à des conflits armés (internes ou externes), le niveau de sécurité interne (criminalité, terrorisme, instabilité politique, pression policière et/ou politique, population carcérale, etc.) et le niveau de militarisation . Plus le score est faible, plus le pays est considéré comme paisible. Plus de détails sur le site de l’IEP.

[4] Pour tenir compte de l’échelle, les données sur les rentes ont été augmentées de 10. Ainsi, pour Maurice par exemple les rentes tirées de l’exploitation des ressources naturelles sont nulles et ne représentent pas 10% du Pib. Pour chaque pays, la donnée réelle est donc celle présentée sur le graphe à laquelle il faut soustraire 10.

[5] Exploitation du pétrole et rébellions dans le delta du Niger

[6] Congo : la guerre des minerais, le récit d’un désastre

[7] Réduire de 10 les statistiques sur les rentes tirées de l’exploitation des ressources naturelles.

[8] Nous avons pour l’exercice, considéré le complément à 100 du score fourni par Transparency International, de sorte que les pays avec une corruption moindre se retrouveraient le plus à gauche du graphique.

[9] Cet indice mesure pour un pays donnée, la capacité à y mener des activités économiques sans contraintes légales majeures. Elle va plus loin que le Doing Business, à la mesure où elle tient compte du poids de la pression fiscale, de l’ouverture économique et de l’environnement légale pour les affaires.

La Banque Africaine de Développement a publié le mercredi 17 janvier dernier l’édition 2018 de son rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique. Cette édition se démarque des précédentes et marque une certaine rupture dans la production de ce document. L’institution semble s’être appropriée totalement l’exercice, tant dans la forme que dans le fond. Le document sera désormais publié à la mi-janvier de chaque année, au lieu de juin, période traditionnelle de publication du rapport. L’institution assure vouloir être celle qui propose en premier des informations économiques sur l’Afrique, prenant ainsi à contre-pied le Fmi qui jusque-là établissait des prévisions sur les performances économiques en Afrique, en avril de chaque année. Le volume est réduit de moitié et seule la BAD a produit et signé cette édition – contrairement aux autres éditions co-signées avec l’OCDE et le PNUD. Elle va proposer aussi des sous rapports pour chacune des cinq régions du continent, une première.

La Banque Africaine de Développement a publié le mercredi 17 janvier dernier l’édition 2018 de son rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique. Cette édition se démarque des précédentes et marque une certaine rupture dans la production de ce document. L’institution semble s’être appropriée totalement l’exercice, tant dans la forme que dans le fond. Le document sera désormais publié à la mi-janvier de chaque année, au lieu de juin, période traditionnelle de publication du rapport. L’institution assure vouloir être celle qui propose en premier des informations économiques sur l’Afrique, prenant ainsi à contre-pied le Fmi qui jusque-là établissait des prévisions sur les performances économiques en Afrique, en avril de chaque année. Le volume est réduit de moitié et seule la BAD a produit et signé cette édition – contrairement aux autres éditions co-signées avec l’OCDE et le PNUD. Elle va proposer aussi des sous rapports pour chacune des cinq régions du continent, une première. L’amélioration de la performance fiscale constitue l’un des défis de développement pour les pays africains.

L’amélioration de la performance fiscale constitue l’un des défis de développement pour les pays africains. S’appuyant sur l’exemple de leur pays, dix jeunes sénégalais dénoncent dans un ouvrage collectif, la désuétude de la vie politique en Afrique, abandonnée par les intellectuels et envahie par des politiques professionnels qui peinent à transformer de façon durable et pérenne leurs pays. Fort de ce constat, ils invitent la jeunesse africaine à s’intéresser à la vie politique de leur pays parce que le développement tant recherché et souhaité par cette dernière ne peut se faire sans une gouvernance forte.

S’appuyant sur l’exemple de leur pays, dix jeunes sénégalais dénoncent dans un ouvrage collectif, la désuétude de la vie politique en Afrique, abandonnée par les intellectuels et envahie par des politiques professionnels qui peinent à transformer de façon durable et pérenne leurs pays. Fort de ce constat, ils invitent la jeunesse africaine à s’intéresser à la vie politique de leur pays parce que le développement tant recherché et souhaité par cette dernière ne peut se faire sans une gouvernance forte.

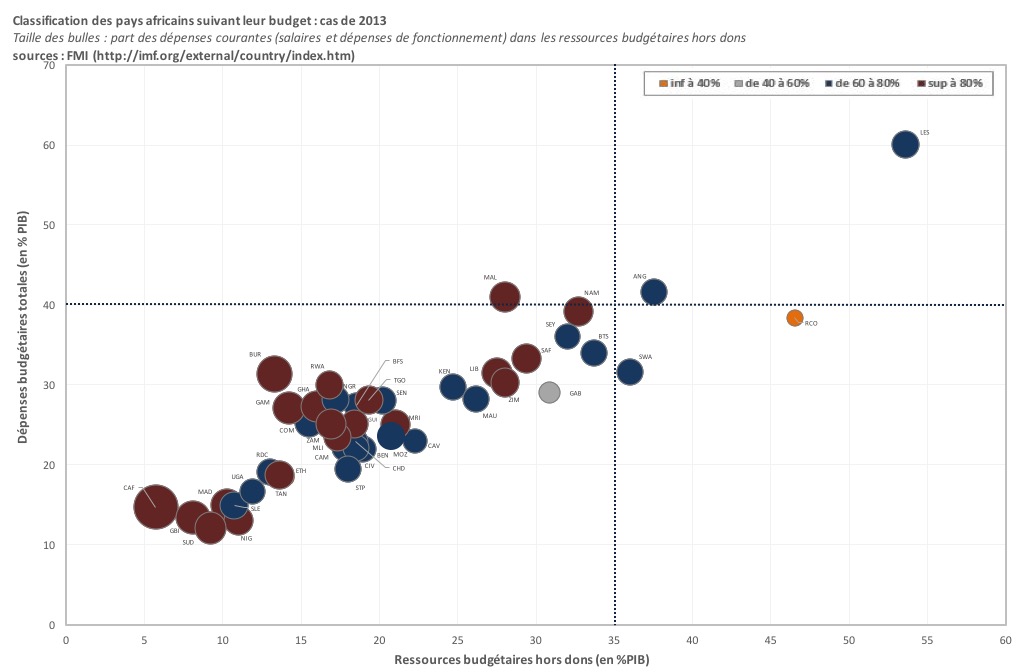

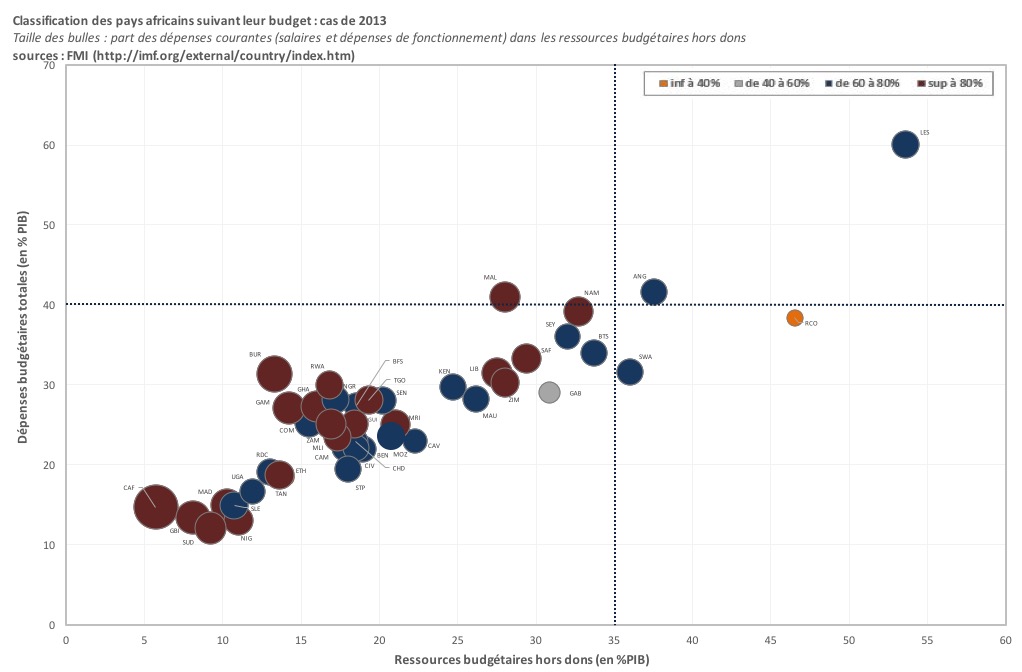

Source: IMF – Classification of the budgets of African countries in 2013

Source: IMF – Classification of the budgets of African countries in 2013

En 2013, les flux d’IDE en direction de la Côte d’Ivoire ont plus que triplé par rapport à 2012, atteignant 621 millions d’euros (CEPICI). En 2014 et 2015, cette donnée devrait être encore plus importante. En outre le pays bénéficie de conditions allégées sur les marchés financiers (régional et international). Ses émissions de longue maturité (supérieur à 3 ans) sont sursouscrites à des taux relativement faibles par rapport à ses pairs de la région (6% en moyenne sur les émissions effectuées depuis 2013). Pour ses premières incursions sur le marché international, le pays a obtenu des taux relativement bas (5,625% pour la première portant sur 750 millions de dollars et 6,625% sur la seconde portant sur 1 milliard de dollars) là où les autres pays obtiennent des niveaux de rémunérations atteignant 10%.

En 2013, les flux d’IDE en direction de la Côte d’Ivoire ont plus que triplé par rapport à 2012, atteignant 621 millions d’euros (CEPICI). En 2014 et 2015, cette donnée devrait être encore plus importante. En outre le pays bénéficie de conditions allégées sur les marchés financiers (régional et international). Ses émissions de longue maturité (supérieur à 3 ans) sont sursouscrites à des taux relativement faibles par rapport à ses pairs de la région (6% en moyenne sur les émissions effectuées depuis 2013). Pour ses premières incursions sur le marché international, le pays a obtenu des taux relativement bas (5,625% pour la première portant sur 750 millions de dollars et 6,625% sur la seconde portant sur 1 milliard de dollars) là où les autres pays obtiennent des niveaux de rémunérations atteignant 10%.