La crise financière de 2007-2009 a mis en lumière les défaillances du système financier. En réponse, le Comité de Bâle pour la supervision du système financier a proposé un ensemble de mesures pour renforcer le dispositif de supervision du système financier. Ces mesures dites de Bâle III sont en cours de mise à œuvre à l’échelle mondiale, depuis 2015.

Spécifiquement, il est demandé aux banques de détenir plus de fonds propres qu’avant et suffisamment de liquidité pour être en mesure de répondre aux demandes liquidité en cas de crise sur une période d’au moins un mois ; et de limiter le risque de transformation. Bien que les pays africains de la zone Franc n’aient pas été touchés par la crise et qu’ils n’aient pas contribué activement à la conception de ces mesures[1], ils ont aussi pris le parti de les adopter. Toutefois, l’opportunité d’une telle démarche reste discutable.

Que dit le nouveau Bâle III?

Le cadre prudentiel défini par les mesures de Bâle III vise à prévenir de nouvelles crises financières et à renforcer la résilience des banques vis-à-vis de potentielles futures crises. L’objectif est donc de maîtriser au mieux la prise de risques par les banques. Or, les banques de la zone Franc apparaissent, en majorité, saines et liquides. En UEMOA, par exemple, le ratio de solvabilité (fonds propres sur risques) se situe à environ 13%, un niveau largement supérieur à la norme de 8% qui était requise pour chaque établissement dans le dispositif prudentiel. Le coefficient de liquidité ressort à 75% contre 25 à 35% dans d’autres régions d’Afrique. Ce résultat tient de l’application stricte du dispositif prudentiel par les autorités bancaires, toujours hantées par les crises généralisées de liquidité et de solvabilité qui ont frappé les banques africaines jusqu’au milieu des années 1990. Cela pousse les banques à une grande prudence dans la conduite de leurs activités, préférant des placements sûrs et lucratifs comme les titres publics aux projets privés. Ainsi ne contribuent-elles pas suffisamment au financement de l’activité économique. En UEMOA, par exemple, le ratio crédit intérieur fourni par le secteur bancaire sur PIB s’établit à environ 25% dans la sous-région contre 78% en Afrique sub-saharienne et même 30% en moyenne parmi les PMA. Les crédits de court-terme, destinés à financer les besoins de trésorerie des entreprises, en constitue la majorité.

Dans ce contexte, un durcissement de la réglementation bancaire n’apparait pas forcément nécessaire. En effet, globalement, les banques de la zone ne montrent aucun signe de fébrilité, qui pourrait justifier ces nouvelles exigences. Leur mise en place pourrait potentiellement limiter la contribution des banques à l’économie à la mesure où une plus grande prudence est exigée des banques. Néanmoins, il convient de préciser que l’occurrence d’une telle situation tient aussi de l’environnement économique. Les travaux réalisés par les chercheurs spécialisés sur le secteur bancaire sur des pays fortement bancarisés et avec une contribution significative des banques au financement de l’activité, concluent que la mise en place de Bâle III ne devrait pas affecter significativement les crédits bancaires[2]. Ainsi, le risque de voir les crédits intérieurs à l’économie se réduire apparait substantiel car les économies de la zone sont marquées par une faible bancarisation et les banques estiment que les demandes de crédits pour des projets privés sont peu rentables et très risqués. Un approfondissement des mesures visant à renforcer l’inclusion financière et à favoriser le financement de l’activité économique par les banques devraient donc nécessairement accompagner ce processus de mise à niveau du dispositif prudentiel.

Une démarche utile

Cette évolution du cadre de supervision bancaire vient d’ailleurs servir ce dernier objectif. D’abord, parce qu’il permettra de redéfinir l’architecture du système bancaire dans la zone. Une réduction du nombre des acteurs est quasi-inévitable dans la mesure où tous les établissements ne pourront pas respecter les nouvelles normes, notamment celles portant sur les fonds propres. Finactu dans un rapport récent estimait à 1000 milliards les ressources que devront mobiliser les banques de la zone pour respecter les normes de solvabilité de Bâle, et indiquait que cela pourrait entrainer une disparition de certains acteurs du système bancaire dans les pays de la zone.

Les pays africains de la zone Franc concentrent 179 banques, soit 6 banques pour 1 million de personnes en CEMAC et 5 en UEMOA, sans que cela n’affecte les taux d’intérêt ou ne favorise la transmission effective de la politique monétaire et complexifie la supervision du système bancaire dans son ensemble. Un paysage bancaire plus concentré, bien que dommageable, serait néanmoins plus opportun dans le contexte des pays de la zone Franc où seulement une partie de la population a accès aux services bancaires. Cela permettrait d’assurer un meilleur contrôle et une mise en œuvre plus efficace de la politique monétaire par une raffermissement de la collaboration entre les Banques Centrales et les banques commerciales.

Ensuite, parce qu’en encourageant les banques à participer activement au financement de l’économie, notamment les PME, ces dernières s’exposent à des risques nouveaux que le dispositif prudentiel actuel ne suffirait pas à contenir. Dannon et Lobez (2014)[3] ont montré, pour le cas de l’UEMOA, que si les banques de cette zone, apparaissent aujourd’hui globalement saines, elles prennent de plus en plus des participations sur des actifs risqués qui pourraient à terme entraîner une crise financière sévère pour la zone. Dans un tel contexte, le passage aux normes de Bâle III pour la supervision des banques dans les pays de la zone Franc constitue une démarche qui va approfondir et garantir la stabilité et la solvabilité du système bancaire dans la zone.

Somme toute, l’évolution du dispositif prudentiel dans les pays de la zone Franc n’apparait pas nécessaire. Cependant, elle est utile. Elle va permettre d’assurer une meilleure supervision du système bancaire aussi bien en ce qui concerne son développement (expansion) que sur ses activités[4]. Toutefois, il est nécessaire d’accompagner ce processus par un approfondissement des politiques visant le développement de l’inclusion financière et à accroître la contribution des banques à l’économie.

[1] Seul l’Afrique du Sud est membre du Comité de Bale

[2] Ryan Banerjee and Hitoshi Mio (2018). « The Impact of Liquidity Regulation on Banks.” Journal of Financial Intermediation 35.

[3] Pascal H. Dannon et Frédéric Lobez (2014). La régulation bancaire dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine est-elle efficace ? Revue d’économie financière 116 : 279-304

[4] Pour rappel, le taux de banalisation dans les pays africains reste faible, en moyenne autour de 10%.

La Banque Africaine de Développement a publié le mercredi 17 janvier dernier l’édition 2018 de son rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique. Cette édition se démarque des précédentes et marque une certaine rupture dans la production de ce document. L’institution semble s’être appropriée totalement l’exercice, tant dans la forme que dans le fond. Le document sera désormais publié à la mi-janvier de chaque année, au lieu de juin, période traditionnelle de publication du rapport. L’institution assure vouloir être celle qui propose en premier des informations économiques sur l’Afrique, prenant ainsi à contre-pied le Fmi qui jusque-là établissait des prévisions sur les performances économiques en Afrique, en avril de chaque année. Le volume est réduit de moitié et seule la BAD a produit et signé cette édition – contrairement aux autres éditions co-signées avec l’OCDE et le PNUD. Elle va proposer aussi des sous rapports pour chacune des cinq régions du continent, une première.

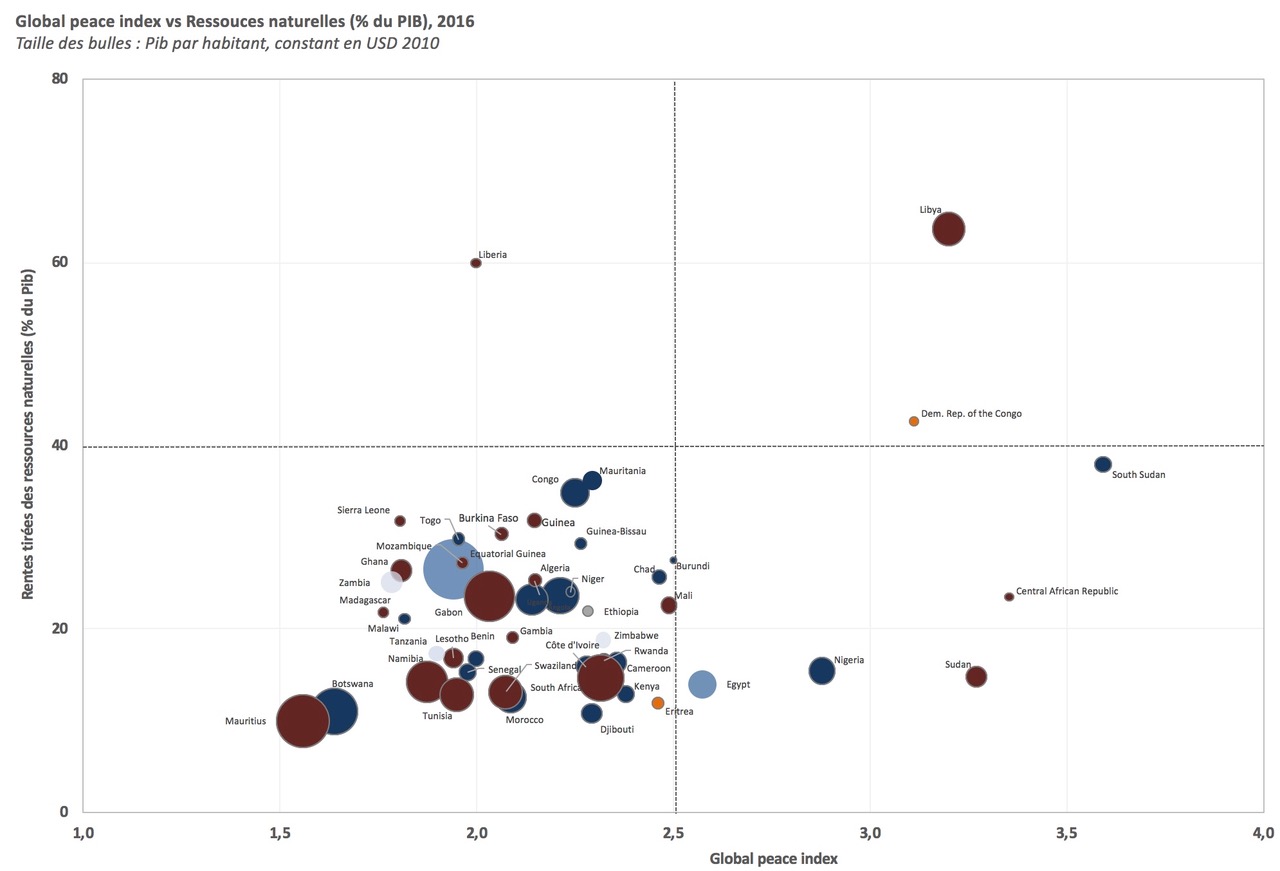

La Banque Africaine de Développement a publié le mercredi 17 janvier dernier l’édition 2018 de son rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique. Cette édition se démarque des précédentes et marque une certaine rupture dans la production de ce document. L’institution semble s’être appropriée totalement l’exercice, tant dans la forme que dans le fond. Le document sera désormais publié à la mi-janvier de chaque année, au lieu de juin, période traditionnelle de publication du rapport. L’institution assure vouloir être celle qui propose en premier des informations économiques sur l’Afrique, prenant ainsi à contre-pied le Fmi qui jusque-là établissait des prévisions sur les performances économiques en Afrique, en avril de chaque année. Le volume est réduit de moitié et seule la BAD a produit et signé cette édition – contrairement aux autres éditions co-signées avec l’OCDE et le PNUD. Elle va proposer aussi des sous rapports pour chacune des cinq régions du continent, une première. L’Afrique fait aujourd’hui l’objet de tous les fantasmes : soit une terre d’opportunités plaçant le continent au centre de toutes les convoitises, soit une terre qui continue de pâtir de son si mauvais départ comme l’indiquait Réné Dumont. Cet optimisme et ce pessimisme, trouvent leur raison d’être. Opulence côtoie précarité. L’Afrique apparaît comme le nouveau relai de la croissance mondiale alors que le Pib par habitant dans la plupart des pays ne progresse que faiblement, voir stagne dans certaines régions. Le numérique a permis l’éclosion d’une jeunesse entreprenante mais ne reste accessible qu’à une minorité. La population s’urbanise de plus en plus alors que les bidonvilles croissent, avec des accès de plus en plus limités aux services sociaux de base.

L’Afrique fait aujourd’hui l’objet de tous les fantasmes : soit une terre d’opportunités plaçant le continent au centre de toutes les convoitises, soit une terre qui continue de pâtir de son si mauvais départ comme l’indiquait Réné Dumont. Cet optimisme et ce pessimisme, trouvent leur raison d’être. Opulence côtoie précarité. L’Afrique apparaît comme le nouveau relai de la croissance mondiale alors que le Pib par habitant dans la plupart des pays ne progresse que faiblement, voir stagne dans certaines régions. Le numérique a permis l’éclosion d’une jeunesse entreprenante mais ne reste accessible qu’à une minorité. La population s’urbanise de plus en plus alors que les bidonvilles croissent, avec des accès de plus en plus limités aux services sociaux de base. L’amélioration de la performance fiscale constitue l’un des défis de développement pour les pays africains.

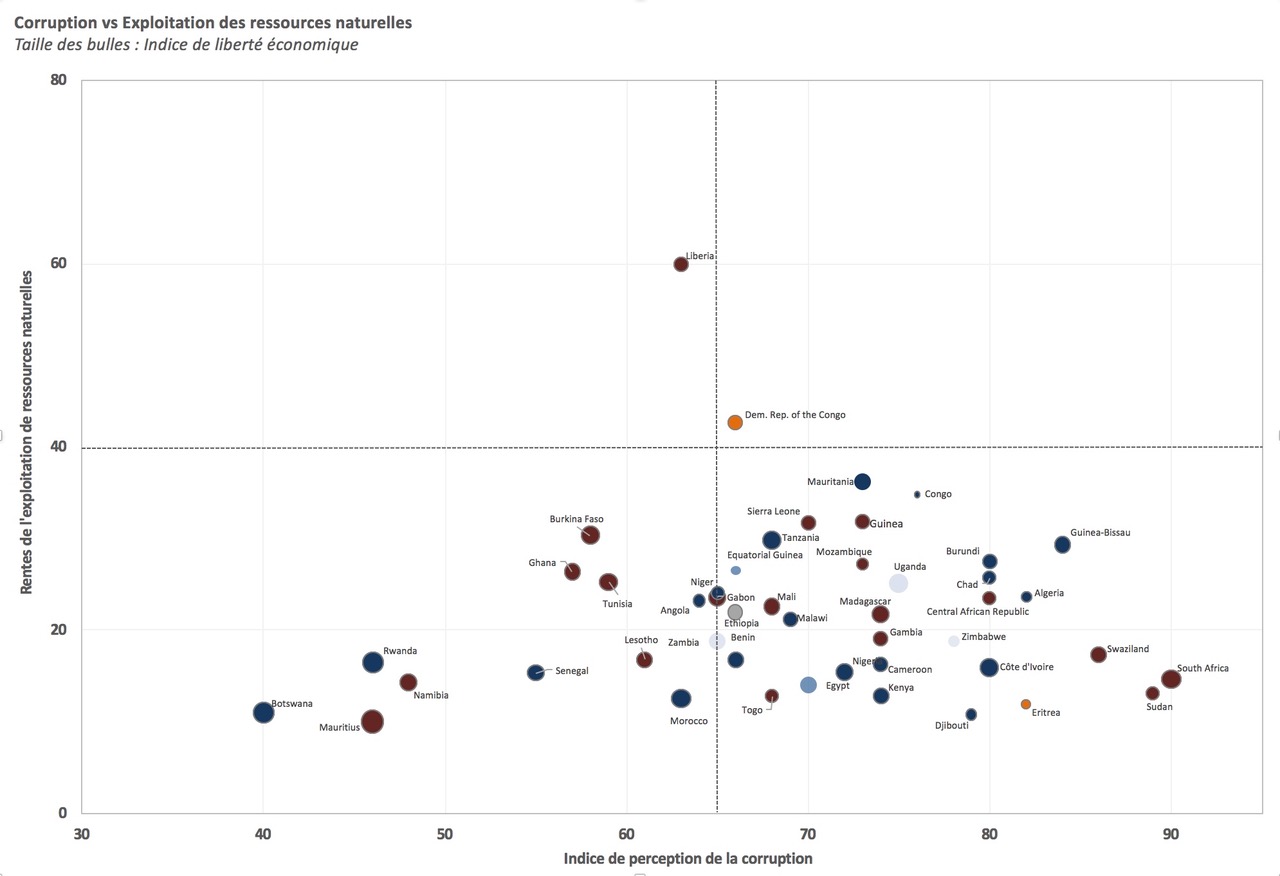

L’amélioration de la performance fiscale constitue l’un des défis de développement pour les pays africains. S’appuyant sur l’exemple de leur pays, dix jeunes sénégalais dénoncent dans un ouvrage collectif, la désuétude de la vie politique en Afrique, abandonnée par les intellectuels et envahie par des politiques professionnels qui peinent à transformer de façon durable et pérenne leurs pays. Fort de ce constat, ils invitent la jeunesse africaine à s’intéresser à la vie politique de leur pays parce que le développement tant recherché et souhaité par cette dernière ne peut se faire sans une gouvernance forte.

S’appuyant sur l’exemple de leur pays, dix jeunes sénégalais dénoncent dans un ouvrage collectif, la désuétude de la vie politique en Afrique, abandonnée par les intellectuels et envahie par des politiques professionnels qui peinent à transformer de façon durable et pérenne leurs pays. Fort de ce constat, ils invitent la jeunesse africaine à s’intéresser à la vie politique de leur pays parce que le développement tant recherché et souhaité par cette dernière ne peut se faire sans une gouvernance forte.