La production de musique africaine n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les artistes africains tiennent souvent le haut de l’estrade de nombre de festivals et ce depuis quelques années. Nombre d’entre eux sont récompensés lors des plus grandes cérémonies de remise prix à travers le monde. Le dernier exemple en date est la victoire de la béninoise Angélique Kidjo aux Grammy Award pour la troisième fois ! D’autres artistes, à l’image des nigérians de P-Square, collectionnent des succès importants aussi bien en Afrique qu’en dehors du continent. Malgré cette présence importante dans le paysage africain et dans le monde, l’industrie de la musique en Afrique, est toujours aussi moribonde, voire inexistante dans certains pays. Cependant, aujourd’hui le digital offre une chance inouïe de (ré)inventer l’industrie musicale en Afrique. C’est l’occasion pour le continent de rattraper son retard en matière de création, de production et distributions de SA musique. Dans le sillage de l’intérêt récent des majors (Sony Music, Universal Music), quelques startups (parmi lesquels on peut citer Spinlet, au Nigeria, Waabeh au Kenya ou encore BIGxGh, au Ghana) entendent relever les nouveaux défis du secteur.

La production de musique africaine n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les artistes africains tiennent souvent le haut de l’estrade de nombre de festivals et ce depuis quelques années. Nombre d’entre eux sont récompensés lors des plus grandes cérémonies de remise prix à travers le monde. Le dernier exemple en date est la victoire de la béninoise Angélique Kidjo aux Grammy Award pour la troisième fois ! D’autres artistes, à l’image des nigérians de P-Square, collectionnent des succès importants aussi bien en Afrique qu’en dehors du continent. Malgré cette présence importante dans le paysage africain et dans le monde, l’industrie de la musique en Afrique, est toujours aussi moribonde, voire inexistante dans certains pays. Cependant, aujourd’hui le digital offre une chance inouïe de (ré)inventer l’industrie musicale en Afrique. C’est l’occasion pour le continent de rattraper son retard en matière de création, de production et distributions de SA musique. Dans le sillage de l’intérêt récent des majors (Sony Music, Universal Music), quelques startups (parmi lesquels on peut citer Spinlet, au Nigeria, Waabeh au Kenya ou encore BIGxGh, au Ghana) entendent relever les nouveaux défis du secteur.

L’état actuel de l’industrie musicale

Le manque de données statistiques sur la musique africaine ne permet de dresser un bilan précis. Cet état de fait est révélateur d’une industrie locale très peu structurée et d’une absence d’études et d’analyses. Et Lorsque l’on dispose de données, elles sont à prendre avec précautions car très souvent parcellaire ou résultant d’extrapolation. Les canaux de distributions de la musique sur le continent, très souvent informels, sont largement gangrenés par la piraterie. Donc par nature, leur quantification est très complexe. La production de données fiable est un des enjeux majeurs auxquels les professionnels du secteur (musiciens, entrepreneurs, producteurs etc.) doivent répondre afin de construire des modèles de développement pertinents. Cela permettra par exemple de chiffrer le mal considérable qu’occasionne la piraterie en Afrique. La piraterie, d’après les données publiées par l’UNESCO, représente plus 50% de la musique produite sur le continent (1). Dans certains pays, ce pourcentage dépasse les 60%. La musique piratée, souvent de très mauvaise qualité, prospère au su et au vu des autorités et à cause du manquent d’inventivité des acteurs de l’industrie musicale. Leur réaction (autorité & industrie musicale) face à ce fléau a été au mieux timide, au pire inexistante comme si le problème allait se résoudre de lui-même.

Souvent phagocytées par la piraterie sur le continent, les retombées des succès, profitent rarement à l’industrie locale. En effet, les plus grands artistes africains sont produits très largement en France et en Angleterre. De fait leurs succès n’entraînent pas un développement de ce secteur en Afrique. Quel business model pour l’industrie de la musique africaine.

Le digital est là pour changer la donne.

L’enthousiasme des startups et l’arrivée des majors promettent des lendemains qui chantent. Aujourd’hui, les revenus dûs au digital représentent 46% de l’ensemble des revenus musicale dans le monde (2). C’est un changement radical. En Afrique, nous ne sommes qu’au début de cette ascension irrésistible du digital avec des spécificités propres. Tout d’abord, l’Afrique est passé directement à l’ère des smartphones. On estime qu’en moyenne 40% des africains utilisent leur mobile pour écouter de la musique (3). C’est un comportement tout à fait normal eu égard à la démocratisation des téléphones mobiles en Afrique. En comparaison, l’ordinateur reste encore très peu répandu. Ainsi le mobile est un point de contact privilégiée, voire unique, pour atteindre le consommateur. La transformation digitale de l’industrie musicale en Afrique passe quasi exclusivement par le mobile contrairement à d’autres parties du monde. Cette prééminence du mobile rend incontournable les opérateurs mobiles. De plus ces derniers sont en première ligne concernant l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, encore très faible (28,6 % contre 46,4% pour la moyenne mondiale) (4). Par ailleurs certains d’entre eux ont développé des services de monétisation, à l’instar d’Orange Money, qui sont très utiles dans la « distribution digitale ». C’est ainsi que Sony Music s’est associé en 2016 au groupe de télécommunications sud-africain MTN, très présent en Afrique. Universal Music, le plus grand major de musique au monde n’est pas en reste, et place également les opérateurs télécom au cœur de sa stratégie.

Les startups ne disposent pas, par définition, de la force de frappe des majors et ont moins l’occasion de conclure des partenariats avec les opérateurs télécoms. Toutefois quelques-unes réussissent à tirer leurs épingles du jeu en misant sur une connaissance profonde du marché local.

L’exemple de iRoking (Nigéria) est frappant à ce titre. Crée en 2010, il n’est pas uniquement un service dédié aux clients mais propose également la musique de ses artistes à des plateformes tiers comme Youtube, iTunes voire Spotify. Il joue en cela le rôle traditionnel des labels de musique. C’est aussi cela que les musiciens attendent de ces nouveaux acteurs.

Spinlet, une autre startup nigeriane, mise beaucoup plus une plateforme très intuitive et offre un service très qualitatif. Spinlet se différencie en proposant des prix par album très attractifs. A défaut de pouvoir proposer un service de monétisation largement répandu (en effet uniquement le paiement par carte bancaire est possible), Spinlet mise un rapport qualité prix irréprochable.

Dans la même lignée, Wabeeh mise également une interface très travaillée et s’efforce de simplifier le parcours client. Wabeeh, selon son fondateur, est une arme contre la piraterie et une aubaine pour les musiciens. La start up se vante d’offrir aux musiciens de sa plateforme de meilleurs revenus en comparaisons aux labels classiques. Ce modèle, qui place le musicien au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise, est de plus en plus prisé. Beaucoup d’autres startups (Musikbi, mdundo etc.) entendent également participer à cette révolution digitale de l’industrie de la musique africaine. L’augmentation du taux de pénétration d’internet, des services de monétisation pertinents et une connaissance profonde du marché seront essentiels à ces nouvelles entreprises pour gagner leur pari.

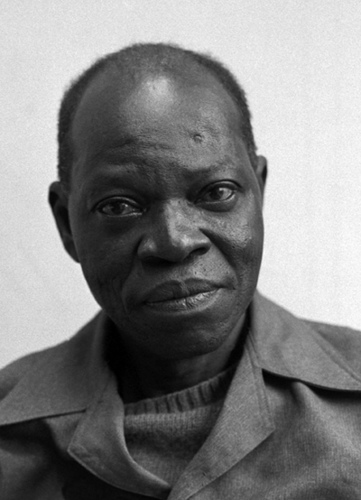

Beydi Sangaré

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140253f.pdf

http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fpc/Documents/secteurs/consumer-business/deloitte_consommation-en-afrique_juin-2015.pdf

http://www.internetworldstats.com/