Il y a peu, je commentais ma première expérience avec un audio-livre par le biais à partir de la plateforme Audible. Le géant du e-commerce et de la vente du livre en ligne a lancé depuis l’été dernier une campagne extrêmement offensive en France pour développer cette nouvelle expérience de l’audio-livre. Une manière différente d’aborder le livre, d’avoir accès aux textes des auteurs. Pour m’appâter, Amazon m’a proposé une première écoute gratuite. J’ai pendant quatre heures écouté Home, un des récents romans de Toni Morrison, lu par Anna Mouglalis. Pourtant, je n’ai pas souscrit à l’abonnement mensuel. Du coup, dans sa démarche commerciale d’acquisition, Audible me propose quelques mois après un nouveau crédit et naturellement, j’en profite. La gratuité n’existe pas dans ce bas-monde, surtout pour Amazon, la démarche est avant tout de créer un besoin, de faire découvrir cette nouvelle approche, une autre manière de consommer le livre et croyez-moi, si ce second livre audio m’est offert, Audible versera bel et bien les droits d’auteur à l’écrivain dont j’ai téléchargé la version audio de son livre.

Alain Mabanckou ou le désert de la littérature francophone en audio-livre

Cette nouvelle sollicitation d’Audible m’a encouragé à explorer l’offre de cette plateforme, en particulier en matière de littérature africaine en langue française. J’ai pu trouver plusieurs romans d’Alain Mabanckou, lu par lui-même. Et en dehors de lui, c’est le désert complet. Même le Sahara est un peu habité. Il y a longtemps que je voulais lire Petit piment, le dernier roman de l’écrivain congolais. J’ai donc passé commande et j’avoue que je savoure l’expérience. J’aurais l’occasion de revenir sur cet audio-livre et la lecture d’Alain Mabanckou. Comme cela a déjà été le cas dans le passé, l’auteur congolais est à l’avant-garde. Sauf erreur de ma part, Demain, j’aurai vingt ans a été disponible au format audio dès sa parution, il y a plus de six ans. On ne peut pas mieux anticiper un mouvement.

J’aimerais revenir sur cette absence de fictions africaines en audio-livre. Elle est révélatrice d’un constat déjà fait avec les auteurs francophones : le peu de préoccupation de ces derniers sur les avancées technologiques et les nouvelles possibilités qu’offrent le numérique pour avoir accès à leur univers. Planqués derrière leurs éditeurs respectifs, leur argument répété, régulier comme s’ils s’étaient concertés consiste à dire que ces aspects ne les concernent pas. Elles touchent avant tout les éditeurs. Ainsi, que leurs livres ne soient pas numérisés ne leur posent aucun problème. Qu’une rupture de stock arrive quand un livre se vend bien ne les interpelle pas. Car, un livre numérique ne connait pas de rupture de stock. Peu se renseignent sur le livre audio. Peu posent des conditions sur l’exploitation de leurs droits numériques. On me dira que cela vaut pour les écrivains français aussi. J’objecterai qu’ils évoluent dans un écosystème où le livre circule. Toutefois, pour échapper à la dure loi du pilon, là encore le livre numérique est une possibilité de faire vivre le livre plus longtemps. L’écrivain africain qui a envie d’être lu sur le continent, étudié par des universitaires ne peut décemment évacué ce type de questions.

De la sous exploitation des droits numériques des auteurs francophones

Si les choses ont tendance à progresser, la numérisation des œuvres d’auteurs comme Sami Tchak, Gaston Paul Effa pour ne donner que ces exemples évoluent, force est de constater que beaucoup auteurs francophones talentueux et publiés parfois dans de grandes maisons d’édition parisiennes ont de nombreuses œuvres n’existant pas numériquement parlant. Et au détour de certaines conversations, on peut entendre ces romanciers se plaindre que des étudiants en Afrique ne peuvent pas travailler sur leurs textes parce que ces derniers ne sont pas présents. Aussi, certains chargent leurs bagages de livres lourds, paient des excédents de kilos à Air France ou Ethiopian Airlines. Disons-le, tout ceci est absurde et à mettre sur la délégation ou les pleins pouvoirs que ces auteurs accordent à leurs éditeurs quant à l’exploitation de leur trésor. Malheureusement, intentionnellement ou par méconnaissance du sujet, ces maisons d’édition ne font pas de ce sujet une priorité. Aujourd’hui, des bibliothèques numériques se développent comme Babelthèque, Cyberlibris ou NENA, des universités et autres institutions s’y abonnent de plus en plus. Permettant aux œuvres littéraires numérisées d’être accessibles à tous les étudiants de la planète et les auteurs commissionnés modestement mais régulièrement en fonction de la consultation de leurs livres. La question est de savoir combien de romanciers francophones trouvera-t-on dans ces bibliothèques d’un nouveau genre ?

Livre papier VS Audio-livre / e-books

L’an dernier j’animais un débat passionnant à l’OIF sur ce passage du papier au numérique. Et un jeune romancier haïtien défendait avec emphase et âpreté les joies de la lecture du livre papier. Au fond de moi, j’étais consterné que de jeunes auteurs ne comprennent pas mieux que les anciens les enjeux de la révolution digitale, que le livre papier est condamné à mourir à moyen terme et – même si ce n’est pas le cas – le livre numérique et le livre audio ouvrent un accès à de nouveaux publics, de nouveaux lecteurs. Le livre papier est un luxe. Il maintient des barrières géographiques. Sa diffusion, sa distribution dans la Francophonie du sud n’ont jamais réellement marché comme le téléphone fixe a toujours été l’apanage de quelques familles nantis à Brazzaville ou à Bamako là où le téléphone portable me permet de joindre mes cousines qui habitent le village ancestral, quelque part sur les plateaux Batékés. Le livre papier est une prison à ciel ouvert pour les romanciers produisant depuis le continent africain.

Alors pourquoi prendre un abonnement sur Audible, pousser plus la découverte des audio-livres, si les auteurs que je souhaite lire n’y figurent pas, s’il faut encore leur expliquer que leur éditeur fait au plus simple et que c’est avant tout aux écrivains de croire à ses nouvelles formes de lecture ? Bon, je n’ai rien dit.

LaRéus Gangoueus

Copyright photo : Henry Be et Alain Mabanckou auf der Frankfurter Buchmesse 2017

Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.

Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.

Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)

Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)

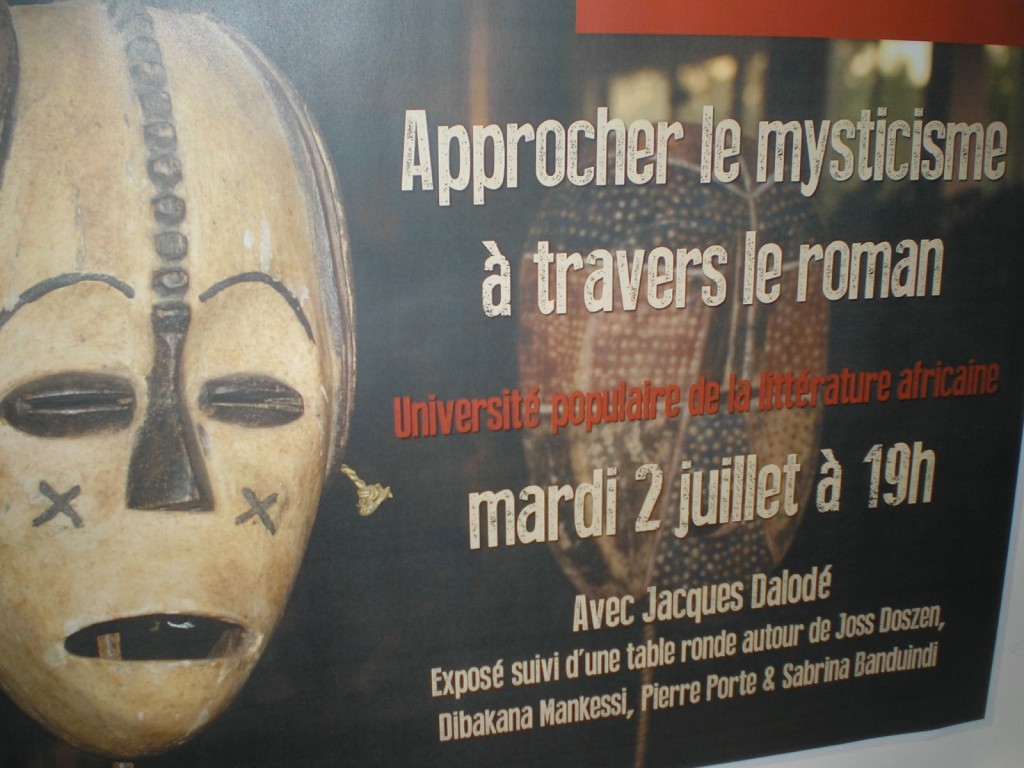

L’étudiant intéressé pourra découvrir les lectures de ces textes triés par l’écrivain béninois. Certains extraits de roman sont réellement chargés de ces atmosphères qui caractérisent le champ magico-religieux qui conditionnent nombre de populations d’ascendance africaine. D’ailleurs, les descriptions de Gary Victor étonneront les néophytes par leur proximité avec des réalités africaines. Mais, cela, j’en ai déjà dressé plusieurs remarques dans ma chronique sur les treize nouvelles vaudou.

L’étudiant intéressé pourra découvrir les lectures de ces textes triés par l’écrivain béninois. Certains extraits de roman sont réellement chargés de ces atmosphères qui caractérisent le champ magico-religieux qui conditionnent nombre de populations d’ascendance africaine. D’ailleurs, les descriptions de Gary Victor étonneront les néophytes par leur proximité avec des réalités africaines. Mais, cela, j’en ai déjà dressé plusieurs remarques dans ma chronique sur les treize nouvelles vaudou.

Pour l'amour de Mukala de Thérèse Zossou Esseme est un court récit qui se lit comme on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de l'intervention de faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue en Afrique, est le sujet même du roman Mémoires de Porc-épic d'Alain Mabanckou. Merveilleux aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles les deux personnages principaux, Daniel Dika et Yvonne – appelée aussi Mukala – doivent faire face, dans ce roman comme dans les contes, tout est bien qui finit bien. Ce roman se lit comme si on était l'oreille privilégiée d'un ami qui nous fait des confidences, nous fait part de ses souvenirs, de ses espérances, de sa vision de la vie et de l'Afrique.

Pour l'amour de Mukala de Thérèse Zossou Esseme est un court récit qui se lit comme on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de l'intervention de faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue en Afrique, est le sujet même du roman Mémoires de Porc-épic d'Alain Mabanckou. Merveilleux aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles les deux personnages principaux, Daniel Dika et Yvonne – appelée aussi Mukala – doivent faire face, dans ce roman comme dans les contes, tout est bien qui finit bien. Ce roman se lit comme si on était l'oreille privilégiée d'un ami qui nous fait des confidences, nous fait part de ses souvenirs, de ses espérances, de sa vision de la vie et de l'Afrique.

Gaston-Paul Effa est né en 1965 à Yaoundé. Donné à des religieuses alsaciennes par son père, il étudie auprès d’elles pendant ses premières années au Cameroun. Après son secondaire fait en France, il poursuit des études de théologie et de philosophie en Lorraine, matière qu’il enseigne aujourd’hui dans un Lycée de Sarrebourg. Auteur de plusieurs romans, il reçoit en 1998 le Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire pour son oeuvre romanesque, Mà.

Gaston-Paul Effa est né en 1965 à Yaoundé. Donné à des religieuses alsaciennes par son père, il étudie auprès d’elles pendant ses premières années au Cameroun. Après son secondaire fait en France, il poursuit des études de théologie et de philosophie en Lorraine, matière qu’il enseigne aujourd’hui dans un Lycée de Sarrebourg. Auteur de plusieurs romans, il reçoit en 1998 le Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire pour son oeuvre romanesque, Mà.