Pour l'observateur non averti, les élections présidentielles sénégalaises s'apparentent étrangement à une transition démocratique. Elles en portent tous les stigmates : l'intransigeance du camp au pouvoir, le sentiment d'urgence qui étreint l'opposition, la pressante mobilisation de la société civile, les stratagèmes mis en place par les partis d'opposition, les larges et difformes coalitions machinées dans l'urgence, le pouvoir parlementaire muet et unicolore, le pouvoir judiciaire contesté – non plus sa simple indépendance – les trahisons au sein de la majorité au pouvoir, l'alliance des modères de celle-ci avec l'opposition, le va-tout des conservateurs (ici, les imprécations proprement non-démocratiques de Bethio Thioune), l'irruption de candidature « boulangeo- technocratique » de Youssou Ndour. Même l'attitude d’Abdoulaye Wade : la tentation monarchique, le désir de manigancer une réforme électorale d'urgence, le déni de toute légitimité à ses opposants. Tout respire la fin du régime autocratique.

À ceci près justement, que la présidentielle 2012 au Sénégal n'est qu'une banale élection dans un pays de tradition démocratique. Au plutôt : elle n'aurait dû être qu'une banale présidentielle dans une démocratie apaisée. Que cela ne soit pas le cas aujourd'hui est d’abord et avant tout, la responsabilité des Sénégalais. Cette génération devra, un jour ou l’autre, expliquer sa trahison.

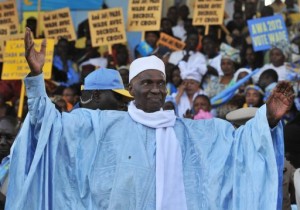

À ceci près justement, que la présidentielle 2012 au Sénégal n'est qu'une banale élection dans un pays de tradition démocratique. Au plutôt : elle n'aurait dû être qu'une banale présidentielle dans une démocratie apaisée. Que cela ne soit pas le cas aujourd'hui est d’abord et avant tout, la responsabilité des Sénégalais. Cette génération devra, un jour ou l’autre, expliquer sa trahison. Abdoulaye Wade est une invention des Sénégalais. C’est l’opposition sénégalaise qui tira un Wade déconfit et découragé de son exil parisien en 1999 pour en faire son champion. Ce sont les Sénégalais qui l’ont porté au pouvoir et qui l’ont reconduit dans ses fonctions en 2007. Ce sont eux qui ont placidement accepté ses dérives autoritaires. Ce sont eux qui, docilement, ont laissé se dégrader leur démocratie.

Au début des années 2000, le Sénégal avait :

- l’armée la plus disciplinée, la plus unie, la plus loyale d’Afrique ;

- une population globalement libre de tensions ethniques ou de ressentiments tribaux majeurs – y compris la question casamançaise – ;

- un paysage politique diversifié et solide au début du millénaire ;

Une décennie à peine plus tard, l’offre politique se résume essentiellement à un tout sauf Wade, les semaines précédant l’élection se sont écoulées dans une ambiance quasi-insurrectionnelle, personne ne sait exactement ce que sera la réponse des militaires sénégalais si des troubles éclatent à l’issue du second tour, la CEDEAO a dû dépêcher Obasanjo comme médiateur – de tous les coups bas, celui-là est le plus abjecte. Et les citoyens sénégalais ont réalisé ce chef-d’œuvre d’irresponsabilité, en toute liberté, sans pressions extérieures, sans baïonnette aux tempes, avant de se réveiller bruyamment et violemment après des années de silence – dira-t-on "de stupeur" par mansuétude?

Une décennie à peine plus tard, l’offre politique se résume essentiellement à un tout sauf Wade, les semaines précédant l’élection se sont écoulées dans une ambiance quasi-insurrectionnelle, personne ne sait exactement ce que sera la réponse des militaires sénégalais si des troubles éclatent à l’issue du second tour, la CEDEAO a dû dépêcher Obasanjo comme médiateur – de tous les coups bas, celui-là est le plus abjecte. Et les citoyens sénégalais ont réalisé ce chef-d’œuvre d’irresponsabilité, en toute liberté, sans pressions extérieures, sans baïonnette aux tempes, avant de se réveiller bruyamment et violemment après des années de silence – dira-t-on "de stupeur" par mansuétude?Que l'on ne s'y trompe pas, au moment du diagnostic, la vraie interrogation n'est pas tant de savoir ce que Wade a fait du Sénégal mais ce que les sénégalais ont fait de Wade et de leur pays. Parce que, bon sang, le droit de vote est aussi un devoir de responsabilité.

Joël Té-Léssia