Auteur : Joel Té-Léssia

« Ce que je vois » : Derniers feux

Cette chronique clôt le chapitre de « Ce que je vois ».

Pour Alexandre Durand et Younes Benmoumen

Pourquoi donc irais-je encore à la guerre

Après ce que j'ai vu, avec ce que je sais ?

(…)

Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes

Ni le feu, ni le fer n'y pourront jamais rien

« L’amour et la guerre », Charles Aznavour

Durant les dernières semaines de sa vie, malade et très affaibli, George Orwell peaufinait et amendait un essai littéraire sur son compatriote, le très catholique et très réactionnaire Evelyn Waugh. Dans l’article inachevé qu’il laissa, Orwell note :

« En 1895, lorsqu’Oscar Wilde fut emprisonné, défendre l’homosexualité demandait une considérable dose de courage moral. Aujourd’hui, cela ne demanderait aucun courage du tout : la position équivalente aujourd’hui serait peut-être la défense de l’antisémitisme (…) De fait, on ne peut juger de la valeur d’une opinion simplement par la quantité de courage qu’il faut pour la professer.[i] »

Ce constat dispensé au passage – en guise d’introduction – m’a plongé dans des abîmes de tristesse aussi souvent qu’il m’a redonné espoir. La remarque d'Orwell rappelle certainement que rien n’est perdu d’avance et que, quelles que soient les pressions et oppositions, la victoire reste possible dans cette hasardeuse et marécageuse « lutte des idées ». Dans le même temps, en séparant comme il le fait courage et vérité, Orwell douche et anéantit bien des prétentions : on peut être mis en minorité à raison, « vox populi » et « hoi polloi » peuvent être dans le vrai contre « l’anticonformiste » drapé dans ses certitudes.

Ce constat dispensé au passage – en guise d’introduction – m’a plongé dans des abîmes de tristesse aussi souvent qu’il m’a redonné espoir. La remarque d'Orwell rappelle certainement que rien n’est perdu d’avance et que, quelles que soient les pressions et oppositions, la victoire reste possible dans cette hasardeuse et marécageuse « lutte des idées ». Dans le même temps, en séparant comme il le fait courage et vérité, Orwell douche et anéantit bien des prétentions : on peut être mis en minorité à raison, « vox populi » et « hoi polloi » peuvent être dans le vrai contre « l’anticonformiste » drapé dans ses certitudes.

Il serait vain de nier la satisfaction et – peut-être – la fierté ressenties lorsqu’une de mes chroniques provoquait les foudres et les indignations des lecteurs : africanologues pour qui j’étais un suppôt de l’Empire, grenouilles de bénitier indignées par mes piques contre Celui-qui-Est, Ivoiriens par procuration pour qui toute critique de la « Bande à Soro » revenait à applaudir les "escadrons de la mort", Sénégalais excédés par mes « attaques » contre leur bien-aimée contrée, etc. Je mentirais en disant que la hantise de me retrouver « dans la majorité » n’a pas durci certaines de mes positions – ou poussé à participer à des polémiques sans grand intérêt ou enjeu.

Si l’échappatoire du courage comme garant de la vérité est éliminée, s’il faut autant de courage et de conviction pour soutenir les « Frères musulmans » Place Tahrir que pour être militant LGBT à Douala, que reste-t-il ? Même pas la sincérité qui n’est qu’une façon orgueilleuse de dire « sa vérité ».

L’aphorisme du québécois Albert Brie reste aussi vrai aujourd’hui qu’il y a trente ans : « les gens sincères seraient supportables s'ils n'avaient pas la naïve prétention de croire qu'ils disent la vérité parce qu'ils disent ce qu'ils pensent[ii]. » Il y a aujourd’hui presque autant de communistes convaincus que de sincères suppôts d’Ayn Rand, la sincérité des partisans du « Grand Israël » n’est peut-être pas inférieure à celle des défenseurs de l’Etat Palestinien.

Oh, je reste fidèle bien sûr à l’ensemble des notes publiées depuis plus de deux ans sur Terangaweb – l’Afrique des Idées. Je crois vraiment qu’il ne peut y avoir de discussion franche et virile que lorsque les différentes positions sont présentées de la façon la plus forte et claire possible, sans faux-fuyants ou essais d’accommodation. Je l’ai écrit ailleurs : les indécis m’horripilent.

L’entre-deux, les « d’un côté, mais de l’autre », bref l’absurde gymnastique pseudo-dialectique inculquée en classes de philosophie et de sciences politiques est un exercice trop académique et intellectuel, trop détaché des ardeurs de la polémique politique : si la vérité pouvait se taire, elle se terrerait quelque part « entre les deux » camps. Et si ma seule contribution à l’Afrique des Idées devait être d’avoir forcé la discussion et poussé les uns et les autres à clarifier leurs positions, qu’il en soit ainsi!

Dans « Les trois correspondants » (1896), Arthur Conan Doyle fait dire à un de ses personnages : « L’amour, la pauvreté et la guerre sont trois choses dont il est nécessaire d’avoir fait l’expérience si l’on veut se flatter d’avoir eu une vie complète. » Les seules guerres que j’ai connues étaient de papier, faites de polémiques et de vanités blessées ou alors vécues par procuration, dans des exils amers et brutaux entre Saint-Louis, Paris, Bogota et Bruges. Mais je tuerai le premier qui prétendra ces blessures psychiques anodines, feintes. Suivant Camus[iii], j’ai défendu dans ces pages la nécessité de ne parler de pauvreté que par expérience, « en connaissance de cause » ; les brûlures laissées par la faim et la privation restent ardentes, même quand le feu s’est éteint. Enfin, je dois confesser avoir accepté la généreuse proposition de Nicolas Simel Ndiaye et Emmanuel Leroueil de tenir chronique sur ce site – un peu – dans l’attente des gratifications d’habitude réservées aux hommes de lettres et aux « artistes », de Sartre à M. Pokora. Admettons simplement qu’entre post-adolescentes trop averties et compagnons d’infortune trop invertis, le labeur a été à moitié récompensé.

Savoir partir est un art assez délicat. La note de « trop » et le mot surnuméraire m’ont longtemps terrifié. Mon incapacité à respecter les délais administratifs m’avait conduit, une fois, à imaginer cette épitaphe :

« Joël Té-Léssia

1989 – 20XX

Mort à la dernière minute. »

Cette chronique aurait pu être une rétrospective des deux ans d’extraordinaire collaboration avec l’Afrique des Idées, un rappel du soutien constant de la direction et de la rédaction de notre organisation. Elle aurait pu être l’occasion de clore ou relancer certaines polémiques passées, de faire le point sur mes positions politiques et esthétiques – pour ce qu’elles valent – et évoquer leur évolution après « ce que j’ai vu ». Elle aurait pu enfin contenir une sélection des articles que j’ai le plus de plaisir à relire parmi la centaine rédigés depuis mars 2011. Ce ne serait pas utile. Les archives sont à disposition du lecteur. La séance est levée, le jury a quitté son box, le siège du président est vide, et le témoin est invité à abandonner le stand : il ne peut offrir ses doutes et inquiétudes qu’à une galerie de badauds désintéressés. C’est aux hésitations et incertitudes trop souvent tues dans mes articles que j’ai voulu consacrer cette dernière sortie.

Que vais-je donc faire de mes dimanches ?

[i] In 1895, when Oscar Wilde was jailed, it must have needed very considerable moral courage to defend homosexuality. Today it would need no courage at all: today the equivalent action would be, perhaps, to defend antisemitism. (…) one cannot judge the value of an opinion simply by the amount of courage that is required in holding it.

[ii] Le mot du silencieux, p.53, Fides, 1978

[iii] « Et pour moi, j’ai toujours préféré qu’on témoignât, si j’ose dire, après avoir été égorgé. La pauvreté, par exemple, laisse à ceux qui l’ont vécue une intolérance qui supporte mal qu’on parle d’un certain dénuement autrement qu’en connaissance de cause. » Albert Camus, dans la préface de “La Maison du Peuple”, de Louis Guilloux.

Décrocher le Bac, au pays de Kandia

« Vive l’école ivoirienne »… C’est par cette formule que Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale, a conclu son annonce des résultats de la session 2013 du Baccalauréat. Le Kandia-bashing est devenu une spécialité d’une partie des Ivoiriens, depuis la nomination de l’ancienne championne de Hand-ball au gouvernement. Les saillies de la ministre sont nombreuses : arrestation des cours, capturation, corrigeurs d’examen, recrutation des enseignants. Au point où l’application et les précautions de langage de la ministre au cours des derniers mois, sont pénibles à voir : on sent l’effort et la concentration. Beaucoup se sont précipités dans la brèche, trouvant en elle le maillon faible du gouvernement ivoirien sous Alassane Ouattara. S’il n’y avait que ça.

« Vive l’école ivoirienne »… C’est par cette formule que Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale, a conclu son annonce des résultats de la session 2013 du Baccalauréat. Le Kandia-bashing est devenu une spécialité d’une partie des Ivoiriens, depuis la nomination de l’ancienne championne de Hand-ball au gouvernement. Les saillies de la ministre sont nombreuses : arrestation des cours, capturation, corrigeurs d’examen, recrutation des enseignants. Au point où l’application et les précautions de langage de la ministre au cours des derniers mois, sont pénibles à voir : on sent l’effort et la concentration. Beaucoup se sont précipités dans la brèche, trouvant en elle le maillon faible du gouvernement ivoirien sous Alassane Ouattara. S’il n’y avait que ça.

Avant d’être une ministre de l’éducation souffrant de nombreuses lacunes en français, Kandia Camara a été professeur d’anglais pendant plus de vingt ans – comme son CV, mis en ligne sur le site du gouvernement s’empresse de le rappeler[1]. Ce qui devrait surprendre et inquiéter c’est moins le fait qu’elle se soit retrouvée au gouvernement – que des générations de collégiens aient eu à souffrir le professeur Camara pendant autant d’années. Il faut plus de qualités pour faire un instituteur moyen qu’un bon ministre de l’éducation. Mais admettons… Si le cabinet entourant la ministre est bon, tout n’est pas perdu. Hélas…

L’annonce même des résultats du bac 2013 constitue un exercice de manipulation assez cru que la presse ivoirienne n’a même pas daigné corriger : le taux de réussite étant passé de 25.22% en 2012 à 33.58% cette année, « une hausse de 08.36% » selon la ministre qui s’en félicite… Le premier collégien venu sait bien qu’il s’agit plutôt d’une hausse de 33% du taux de réussite [(33.58-25.22)/25.22 = 0.33] La ministre a accompli un miracle en un an, sans que personne ne s’en aperçoive… A moins qu’il s’agisse simplement d’une kantiatisation de l’école ivoirienne, un affaissement du niveau, une autre régression vers le plus petit dénominateur commun.

J’exagère à peine : ce type d’erreur est assez fréquent. Soit. Mais il est évident que cette annonce n’a pas été rédigée par la ministre elle-même, mais par un membre de son équipe. Si les conseillers en charge de combler les handicaps de la patronne sont eux-mêmes incompétents. Quiconque pense qu’il n’y a pas grande différence entre 8% et 33% devrait me contacter, j’aimerais lui emprunter de l’argent.

Sur le sujet du baccalauréat en tant que premier diplôme universitaire, il est impossible d’avoir une opinion tranchée. Les extraordinaires taux de réussite constatés en Europe (Entre 70% et 90%) sont difficiles à imaginer en Afrique. Ils seraient d’ailleurs probablement catastrophiques étant donné le surpeuplement des résidences et amphithéâtres universitaires dans bien des pays africains.

Pourtant, n’y a-t-il pas quelque chose d’indécent dans les taux de réussite au bac faméliques que l’on constate dans certains pays africains ?

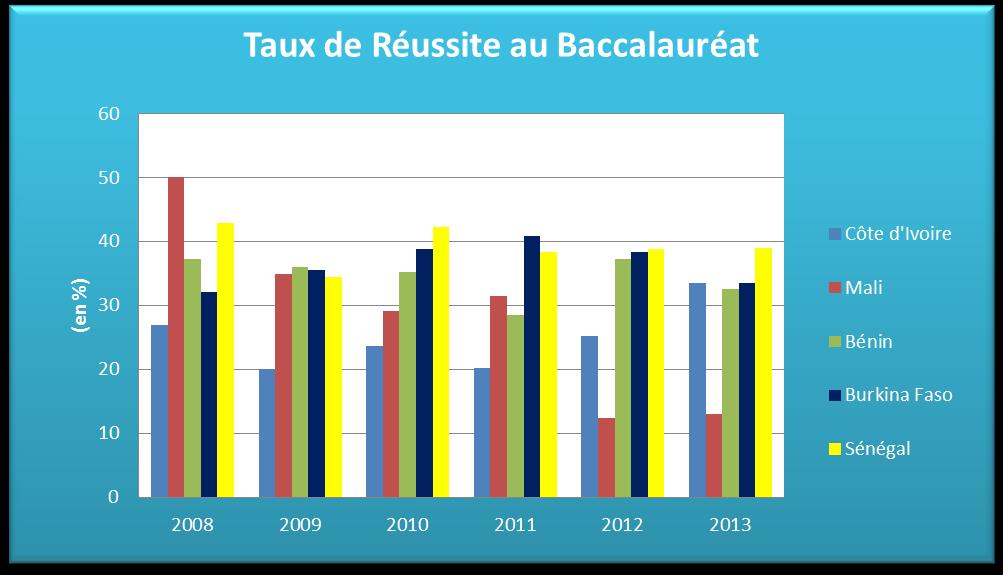

Depuis 2008, en moyenne (non-pondérée) plus de 75% des candidats au baccalauréat en Côte d'Ivoire ont échoué. Les taux d'échecs sur la même période se situaient entre 60 et 65% au Sénégal, au Bénin et au Burkina Faso. Depuis 2010, l'examen du baccalauréat au Mali comporte 7 matières – contre 4 précédemment – en conformité avec les critères en place dans les autres pays de l'UEMOA. Cette réforme, introduite juste avant le déclenchement de la crise, n'a rien fait pour améliorer les taux de réussite au Mali : en 2012 et 2013, à peine plus d'un candidat au baccalauréat sur dix a été reçu.

Une réponse cynique à ce désastre serait d'admettre la possibilité que moins de la moitié des élèves atteignant la terminale (ce qui représente seulement une minorité de chaque classe d'âge, dans la plupart de ces pays) méritent d'aller à l'université. Mais cette réponse n'est pas suffisante.

Le sophisme implicite dans ce type d'argument est l'idée qu'il n'existe qu'une seule solution pour accroître le taux de réussite au bac, étant donné le niveau des élèves : abaisser le niveau de difficulté des examens. Hors, rien dans ce "niveau" n'est donné. Chaque année, ces élèves ayant subi grèves de professeurs, suspensions de cours, manuels et cours désuets, professeurs absents et mal formés sont lancés à l'assaut du bac : advienne que pourra.

La vraie mesure ici n'est pas le taux de réussite, mais l'adéquation de la formation reçue aux exigences de l'examen, et des carrières auxquels il donne accès. L'ajustement peut se faire de deux façons : la plus facile consisterait à relâcher les critères de réussite, la plus exigeante et la seule qui vale la peine serait d'élever le niveau des élèves – et de leurs enseignants.

En Côte d'Ivoire cette tâche a été confiée à Kandia Camara : la recrutation et l'évaluement des professeurs peuvent commencer!

[1] La consultation des CV des membres du gouvernement ivoirien est un immanquable moment d’hilarité que je recommande à tous. Il y a Alain Lobognon, ministre de la jeunesse qui a pour objectif de « servir, bien servir, [s]on pays, la Côte d’Ivoire » et qui a « internet [et l’] informatique » comme centres d’intérêt ; Kaba Nialé, ministre des finances – pourtant surdiplômée et compétente – qui prend quand même la peine de préciser qu’elle parle, lit et écrit le français ; Toure Gaoussou, ministre des transport qui mentionne ses années d’école primaire (EPP Odienne) entre 1960 et 1965 ; Patrick Achi, ministre des infrastructures qui n’a pas voulu qu’on le reconnaisse sur son CV ; Moussa Dosso, ministre de l’industrie, dont le CV est aux couleurs du drapeau (orange-blanc-vert), Kobenan Adjoumani, ministre des ressources animales qui, pour ceux que ça intéresse, a quand même reçu une « formation en communication du ‘training video’ de présetation efficace de Dale Carnegie à Paris ; Charles Diby, ministre des affaires étrangères dont le CV débute par son numéro de matricule. Etc.

Les langues de nos mères

En octobre 2007, l’Institut für Auslandsbeziehungenun (Institut Allemand des relations culturelles internationales) réunit à Berlin un comité international d’experts chargés de désigner le plus « beau mot du monde » parmi 2500 propositions émanant d’une soixantaine de pays. Arrivèrent aux trois premières places et dans cet ordre : « Yakamoz », « Hu Lu » et « Volongoto ». Le premier terme, d’origine turque, signifie « reflet de la lune dans l’eau ». La traduction du mandarin« Hu-Lu » serait « ronflement harmonieux ». Le troisième mot, originaire de l’Ouganda désigne un « état chaotique, désorganisé ».

En octobre 2007, l’Institut für Auslandsbeziehungenun (Institut Allemand des relations culturelles internationales) réunit à Berlin un comité international d’experts chargés de désigner le plus « beau mot du monde » parmi 2500 propositions émanant d’une soixantaine de pays. Arrivèrent aux trois premières places et dans cet ordre : « Yakamoz », « Hu Lu » et « Volongoto ». Le premier terme, d’origine turque, signifie « reflet de la lune dans l’eau ». La traduction du mandarin« Hu-Lu » serait « ronflement harmonieux ». Le troisième mot, originaire de l’Ouganda désigne un « état chaotique, désorganisé ».

Il va sans dire que l’idée de ce concours est absurde. Harmonieux ou non, difficile d’imaginer qu’un mot renvoyant au ronflement soit parmi les plus beaux du monde : trente millénaires de civilisation pour en arriver là…

Il y a néanmoins quelque chose de fascinant dans le soin que différents groupes humains mettent à nommer certains aspects de la réalité. La tentation est forte d’en déduire de furtives leçons de psychologie sociale, comme si l’attention accordée à désigner une chose était un bégaiement de l’inconscient collectif, un lapsus freudien à l’échelle d’une « nation »

L’un des exemples les plus connus est l’allemand « schadenfreude ». Il est difficile de le traduire. Les termes français « mauvaise joie » et « joie perverse » échouent à rendre correctement l’idée de plaisir (plus que la simple satisfaction) éprouvé au malheur d’autrui. Pour autant ce contentement est trop passif et détaché pour être rendu par « sadisme ». Quelles leçons retenir du fait qu’il existe un terme en allemand pour synthétiser cette émotion universelle, alors que les myriades d’autres dialectes existant sur cette planète ont pour l’essentiel préféré s’abstenir ? Probablement pas plus que de l’existence de « saudade » en portugais qui désigne nostalgie et mélancolie, teintées d’une vague prémonition, comme si l’objet de ces sentiments était définitivement perdu, à soi et au monde ; ou encore celle du « han » coréen qui renvoie à un état d'esprit, une tristesse née d'un sentiment d’injustice personnelle et toute puissante, qui laisserait quand même la place à l’espérance.

Aussi, lorsque la notion reste inchangée, de subtils glissements peuvent s’opérer dans le choix du locuteur qui sont remarquables et assez « parlants » : par exemple, en anglais et en espagnol, la notion de manque se traduit à la première personne (« I miss you », « Te extraño »), alors qu’en français et en italien, l’être manquant est le sujet plutôt que l’objet (« tu me manques », « tu mi manchi »).

A la base de ces vagabondages linguistiques se trouve un puzzle : les formes singulières que prend « l’empathie », dans plusieurs langues africaines. Il est malheureux qu’un terme aussi peu mélodieux que « Volongoto » ait été le représentant « africain » désigné par le Jury de Berlin (devant « Madala » en Haoussa qui signifierait « Dieu merci »).

A la base de ces vagabondages linguistiques se trouve un puzzle : les formes singulières que prend « l’empathie », dans plusieurs langues africaines. Il est malheureux qu’un terme aussi peu mélodieux que « Volongoto » ait été le représentant « africain » désigné par le Jury de Berlin (devant « Madala » en Haoussa qui signifierait « Dieu merci »).

Par exemple, la simplicité de l’interjection « ndeyssaan » (wolof) et sa mélodie neutralisent la complexité des sentiments qu’elle traduit : selon sa position dans la phrase et l’intonation, elle peut exprimer la pitié (passive) ou faire appel à la miséricorde (active), convoyer de l’enthousiasme ou un ébahissement devant le beau et l'exceptionnel. Mais plus encore, cette expression traduit une forme particulière de tendresse, de souffrance par procuration. Il est rare qu’un tel écheveau de sentiments et de sensations soit rendu par un seul terme. Qui plus est, même pas un nom ou un adjectif, une expression qui tient plus du cri que de l’interpellation.

Le terme « yako » est familier à tous les Ivoiriens et au-delà (bienheureux celui qui en trouve l’origine exacte). « Demander yako » signifie un peu plus que « demander pardon » ou faire « amende honorable ». D’abord on ne peut raisonnablement exiger de quelqu’un qu’il demande pardon, on peut forcer quelqu’un à « demander yako ». On peut refuser de pardonner, difficile d’imaginer qu’on puisse garder rancune ou conserver grief contre quiconque aurait « demandé yako ». C’est presque une forme primaire du « benedic mihi ». Mais aussi, le terme renvoie à l’idée d’effacer les malheurs, d’attirer à soi et de décharger autrui d’une partie de ses souffrances : la mère qui répète « yako » au gosse qui vint de chuter, l’ami qui le dit et le redit au tout récent orphelin, la ménagère inconnue qui le murmure au quidam abandonné en loques par des brigands. Le terme français "désolé" est trop faible, impersonnel et inadéquat pour porter pareille identification.

Il existe, je crois, dans la langue de ma mère (ma langue maternelle ? – en tout cas, celle qu’elle utilise pour me gronder), un terme pour désigner le géniteur qui a perdu son enfant – l’exact opposé de l’orphelin – terme qui à ma connaissance n'existe dans aucune langue indo-européenne. Je n’arrive pas à m’en souvenir. Je sais aussi qu’une expression (« yiehi »), assez difficile à prononcer (les «i » ont des longueurs et des accentuations différentes), similaire au « ndeyssaan » wolof, existe et peut renvoyer à l'idée de « proches », de « famille » ou de « clan » – comme si les notions de douleur et d’empathie étaient inséparables de celle de communauté de vie et de souffrance.

J’en retire une fierté un peu puérile. Je vois dans cette langue, un miracle égal peut-être à celui de la gastronomie italienne : richesse des sens, extrême simplicité des moyens. Je trouve quelque chose de reconfortant dans la complexité de cette langue toute en périlleuses nuances et en inflexions, en pauses et en accélérations. Je retrouve parfois certaines inflexions et intonations définitivement « maternelles » dans ma pratique quotidienne du parler des missionnaires. A titre d’exemple : je n’ai jamais su où placer les accents aigus en français.

Pour le meilleur et pour le pire, je suis francophone. Mais, beaucoup d’entre nous en ont fait l’expérience : il y a les langues qu’on parle et celles dans lesquelles on pleure. Ce sont rarement les mêmes. Pour cela, je plains sincèrement les futures générations d’Africains qui n’auront pas à leur disposition ce répertoire immémorial, carte intérieure d’une géographie de la souffrance et du malheur, transmise jusqu’alors de mères en fils. C’est peut-être le prix du progrès et de la mondialisation.

Pour l’abolition des armées nationales africaines

La crémonie du 14 juillet, fête nationale française s’est déroulée cette année en présence du président malien par intérim, Dioncounda Traoré[1] et des ministres de la défense de 13 pays africains qui ont participé aux opérations militaires au Mali. Le défilé militaire a été ouvert par un détachement de soldats maliens (victorieux contre le terrorisme, comme chacun sait, ou ne sait pas…) et des forces de la Minusma. C’est à rendre le plus solide des intellectuels africains schizophrène.

Hormis les formidables troupes tchadiennes, il est impossible de repêcher un des voisins du Mali, dans la catastrophe que ce pays a connu au cours des dernières années. Tous ont plus ou moins traîné les pieds, du Sénégal au Nigéria, tout le monde avait son excuse bien en main : pas d’argent, pas d’avions, pas de légitimité, pas de stabilité, pas de troupes, on peut bien détacher 50 soldats à gauche, 120 ici ! Qui dit mieux ! Je me couche. Tu t’allonges ? Etc. Pendant des mois et des mois. Aujourd’hui, le club des 13 a délégué ses ministres à Paris. La couardise, ça se célèbre!

A quoi servent les armées africaines?

Il faudrait bien que quelqu’un pose la question suivante : de façon générale, à quoi servent les armées africaines ? A quoi exactement ?

De mutineries en rébellions, de coups d’état en menaces de sécession, la plupart des troubles connus par les pays Africains au cours de cinquante dernières années sont venus de leurs hommes en armes. Les principales menaces armées auxquels les pays africains sont confrontés aujourd’hui ne peuvent être résolues par les armées classiques. Lorsqu’elle intervient, la toute puissante armée Nigériane est plus efficace à tuer des civils qu’à combattre Boko Haram. L’extrêmement disciplinée armée Sénégalaise a consacré les deux dernières décennies – et gageons les deux prochaines – à jouer à cache-cache en Casamance avec la rébellion. Face à la LRA, l’essentiel de l’armée ougandaise ne sert strictement à rien, ce sont des unités spécialisées, formées pour et à ce type de menaces qui sont le plus utile. Pour lutter contre la piraterie en haute mer, les attaques de champs pétroliers et la pêche illégale, les bâtiments de guerre accumulés par les pays du Maghreb ne sont strictement d’aucune utilité.

Le fait est que les pays africains constituent leurs armées et continuent de les entretenir, de leur consacrer des parts aberrantes et indécentes des ressources nationales, sous le prétexte qu’elles sont nécessaires en cas de conflits avec leurs voisins. Conflits qui la plupart du temps ne se réalisent pas. Et lorsque de tels guerres interétatiques ont lieu, c’est le plus souvent soit par procuration (Tchad contre Soudan, Rwanda et Congo), soit parce que l’armée a de fait pris le contrôle de l’Etat (l’Erythrée est l’incarnation africaine du vieil adage de von Schrötter « non pas un pays avec une armée, mais une armée avec un pays).

J’ai tourné autour de ce point à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, c’est peut-être le moment de le formaliser : il est temps d’abolir les armées nationales en Afrique subsaharienne – les pays du Maghreb ont assez de raisons de les maintenir, entre les vieilles rancunes nationales et Israël, il n’y a qu’à choisir…

En abolissant ces armées, comme le fit le Costa Rica il y a plus de cinquante ans, cela dégagerait une partie des ressources financières gaspillées actuellement à entretenir une classe exceptionnellement dangereuse et meurtrière de ballerines pour jours de parade, mais cela aussi ôterait des systèmes démocratiques africains l’épée de Damoclès représentée par ces capricieux et virevoltants chiens de garde.

Imaginez le camp Gallieni… Fermé!

Des armées régionales seraient constituées, sous l’égide des exécutifs régionaux, déployables sous mandat conjoint du conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine et d’un organisme de coopération régionale dédié. Elles pourraient être organisées de façon à réagir contre les menaces nouvelles auxquelles l’Afrique est confrontée : trafic de drogue et de personnes, insurrections terroristes, piraterie. Ces soldats seraient le bras armé de la démocratie en Afrique, constitué par l’Afrique, pour l’Afrique. Plus besoin de recourir aux forces des anciens empires coloniaux. Les forces de police et de gendarmerie seraient certainement maintenues, mais sans plus. Plus de maréchaux, ni de généralissimes. Plus de chars autour des hotels des opposants. Il faudra se présenter tout propre devant une cour à Addis Abeba et expliquer en anglais pourquoi on veut bien faire un coup d’état.

S’il n’y a pas de soldats pour menacer le parlement ou les électeurs, qui pourra se maintenir au pouvoir par la force ? S’il n’y a pas d’armée nationale, qui pourra se mutiner contre un gouvernement démocratique ? Et s’il n’y a plus de garde républicaine hyper-loyale à l’hyper-président, qui décidera de tirer sur les opposants.

Je sais que rien de cela ne se réalisera bientôt. Pour mille raisons, le crépitement des tambours majors, le bruit des bottes sur le pavé, les têtes rasées, tempes et nuques dégagées, « présentez armes ! », tout cela a ses partisans.

Mais pour combien de temps encore ?

Imaginez le camp Gallieni. Fermé.

C’est si facile quand on essaie…

[1] Il faudra qu’un jour je me renseigne sur sa manie de l’écharpe blanche, à Dioncounda Traoré : en a-t-il une collection ? Des équipes de blanchisseurs sont-elles chargées de nettoyer nuitamment l’artefact vestimentaire préféré de son excellence ? Qui la lui a offerte ? Et pourquoi blanche au fait, avec la poussière de Bamako ?

De notre génération à Mohamed Morsi

Plus que l’insipide « où vous trouviez-vous à l’annonce des attentats du 11 Septembre 2001 ?» (au terrain de foot, dans mon cas personnel), avoir été ou non troublé par ce recours à l’armée pour résoudre une crise politique, dans le cas de l’Egypte et de Mohamed Morsi, introduit une rupture sinon philosophique, du moins intellectuelle, au sein des membres de notre génération. Je suis de ceux qui ont été troublés.

Plus que l’insipide « où vous trouviez-vous à l’annonce des attentats du 11 Septembre 2001 ?» (au terrain de foot, dans mon cas personnel), avoir été ou non troublé par ce recours à l’armée pour résoudre une crise politique, dans le cas de l’Egypte et de Mohamed Morsi, introduit une rupture sinon philosophique, du moins intellectuelle, au sein des membres de notre génération. Je suis de ceux qui ont été troublés.

Jusqu’à preuve du contraire, Terangaweb-l’Afrique des Idées n’a pas encore exprimé de position officielle sur le sujet. Cet article sera certainement suivi (en toute probabilité, dès la semaine prochaine) par d’autres contributions, présentant des arguments d’un autre ordre, et peut-être d’une autre teneur. Mais, pas besoin de remonter au peintre autrichien pour savoir que des institutions démocratiques peuvent être subverties et utilisées à des fins autoritaires : les écoutes illégales de la NSA en sont une illustration.

Il se trouve que de l’autre côté de la barrière sahélo-saharienne, ce cas de figure, l’armée intervenant pour « résoudre » une crise politico-constitutionnelle est assez familier. Le plus récent exemple étant le Niger, où les forces armées durent intervenir pour mettre un terme à l’aventurisme politique du Président Tandja qui avait bravé les cours de justice, le parlement et la rue, dans l’idée d’obtenir le droit de se présenter à nouveau aux élections présidentielles. L’intervention de l’armée a été bénéfique pour la démocratie, étant donné qu’elle tint sa promesse et qu’elle a assez rapidement rendu le pouvoir aux civils.

Il se trouve hélas que d’autres exemples existent, de recours aux armées qui n’ont fait qu’amplifier la crise et conduit à la tête de l’Etat des généraux de pacotille, plus ou moins sanguinaires, plus ou moins antidémocrates. De la Côte d’Ivoire au Nigéria, les exemples sont légions.

Dans les pages même de Terangaweb, j'avais dénoncé la rigidité du droit de l’UA qui condamne de façon indiscriminée tous les coups d’états, quel que soit le caractère du régime renversé. La réalité peut-être complexe, les institutions doivent pouvoir s’adapter à cette complexité : qui ici oserait condamner d'avance un coup d'état contre Obiang Nguema?

Certes, mais et les hommes ?

Pour l’agnostique que je suis resté, la notion même d’«Islamisme modéré » me semble une aberration, sinon un mensonge. Je suis incapable de comprendre la dynamique de l’islam politique, du Hamas aux Frères Musulmans ou à l’AKP. Je vois mal Mahomet ou Jésus soumis au suffrage universel. Ou Dieu existe et ses commandements sont des lois, ou il n’est qu’un guide de voyage, aux avis consultatifs : tu ne voleras pas – à moins d’avoir vraiment la dalle, etc. Pour ce que ça vaut et si j’avais des pouvoir dictatoriaux, je crois que j’interdirais aux croyants de participer à la vie politique, une fois pour toute.

Hélas, les libertés de conscience, de culte et d’association sont des droits fondamentaux. Et les Frères Musulmans sont arrivés au pouvoir sur un programme politique fondamentalement illibéral, par des voies démocratiques, dans un contexte de transition non-démocratique. Leur parti longtemps ostracisé semble avoir une assise populaire assez forte, (même si les images de ces hordes de femmes voilées de la tête aux pieds, exigeant l’instauration de la Sharia, sont insupportables).

Il y a peu de chances que ma vie personnelle soit affectée directement et immédiatement, par ce qui se déroule en Egypte. Pourtant, il y a un arrière-goût d’intimidation et de kidnapping dans les propos tenus depuis une semaine par les tenants de l’islamisme politique, en Egypte et à travers l’Afrique du Nord : l’expulsion de Morsi est la preuve que la voie radicale est celle qu’ils auraient dû privilégier depuis le début. Ce n’est pas entièrement rassurant d’être informé que la démocratie leur était un choix par dépit, en attendant mieux.

La gestion absolument chaotique de la présidence par Mohamed Morsi est directement liée au dédain à peine voilé qu’il n’a cessé de démontrer pour ce machin démocratique : de la « déclaration constitutionnelle » aux pressions directes sur les autres pouvoirs, ou l’impression qu’il donnait que tout n’était que question de temps et que l’opposition avait déjà perdu, tout cela aurait dû alerter la plupart des observateurs.

Salvador Dali avait l’habitude de dire : « dans toutes les circonstances importantes de ma vie, je retrouve des évêques allongés sur une chaise longue, à la plage ». Dans mon cas personnel, je peux dire que chaque fois que je suis confronté à une crise morale forte, la page éditoriale du Wall Street Journal m’aide à trouver le bon chemin. Dans un éditorial mis en ligne, ce jeudi, le quoditien américain recommande aux « nouveaux » leaders militaires de l’Egypte de suivre « l’exemple »… du général Pinochet. C’est bien ce que je pressentais : le recours à l’armée pour résoudre des crises politiques ouvre précisément la voie à ce type de régime. C’est pour cette raison qu’il faut condamner le putsch contre Morsi.

Macky Sall, Obama et la peine de mort

Nous vivons en un temps où, Dieu merci, une condamnation à mort ne déshonore plus personne.

Malatesta, II, 4, Malatesta

Henri de Montherlant

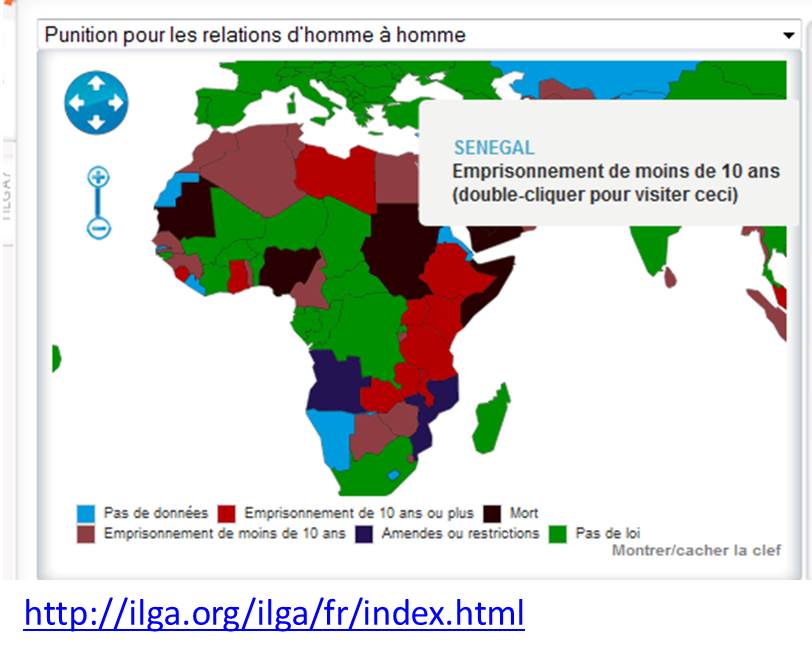

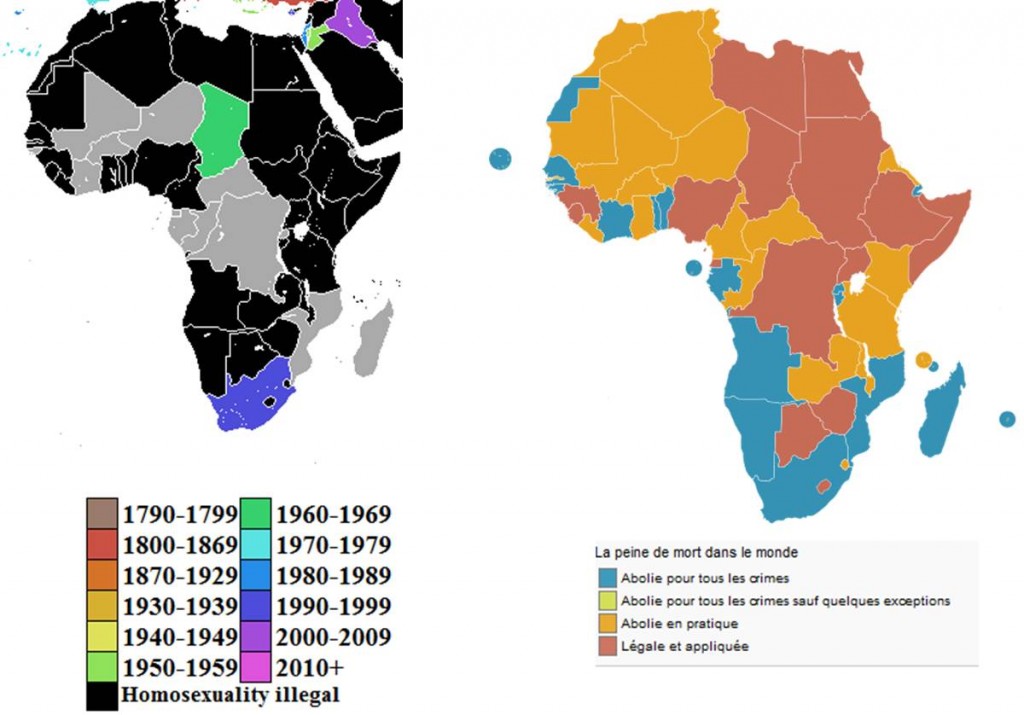

Que le président Macky Sall en soit conscient ou non, la logique qui mène à la pénalisation de l'homosexualité est proche de celle qui sous-tend la peine de mort. On ne peut pas etre abolitionniste "à moitié".

La presse africaine a fait grand cas de l’échange aussi courtois qu’"incisif" entre le président Barack Obama et son homologue sénégalais Macky Sall au cours de leur conférence de presse conjointe, jeudi dernier. La visite d’état d’Obama coïncidait avec la décision de la cour suprême américaine invalidant la loi de défense du mariage [voir Libération, 26/06/2013] qui le définit comme l’union entre un homme et une femme. Interrogé sur la portée de cette décision et la question du statut social de l’homosexualité, Obama eut recours à son sauf-conduit favori, le principe "éternel" et commun à toutes les « grandes religions » qui dit en susbstance : « ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse » [se reporter ici pour toutes les variantes de la « règle d’or »]. Macky Sall opta pour une défense plus subtile, rappelant que sur ces questions, il était nécessaire de respecter les dynamiques propres à chaque société, et glissant au passage que le Sénégal avait quant à lui déjà aboli la peine de mort… Cette réponse pas tout à fait du berger à la bergère a fait les gorges chaudes de bien des journalistes et commentateurs [voir Dakar Actu, la BBC, Afrik.com, le Journal du Mali, African Review, Guinée Conakry Info] et gagné les applaudissements de la rue dakaroise.

La presse africaine a fait grand cas de l’échange aussi courtois qu’"incisif" entre le président Barack Obama et son homologue sénégalais Macky Sall au cours de leur conférence de presse conjointe, jeudi dernier. La visite d’état d’Obama coïncidait avec la décision de la cour suprême américaine invalidant la loi de défense du mariage [voir Libération, 26/06/2013] qui le définit comme l’union entre un homme et une femme. Interrogé sur la portée de cette décision et la question du statut social de l’homosexualité, Obama eut recours à son sauf-conduit favori, le principe "éternel" et commun à toutes les « grandes religions » qui dit en susbstance : « ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse » [se reporter ici pour toutes les variantes de la « règle d’or »]. Macky Sall opta pour une défense plus subtile, rappelant que sur ces questions, il était nécessaire de respecter les dynamiques propres à chaque société, et glissant au passage que le Sénégal avait quant à lui déjà aboli la peine de mort… Cette réponse pas tout à fait du berger à la bergère a fait les gorges chaudes de bien des journalistes et commentateurs [voir Dakar Actu, la BBC, Afrik.com, le Journal du Mali, African Review, Guinée Conakry Info] et gagné les applaudissements de la rue dakaroise.

Macky Sall : la réponse du berger au berger

Ce qu’il faut pour être « courageux », aujourd’hui, n’arrête pas de me surprendre [Terangaweb, 08/05/2011]. La réponse toute en esquive et en approximations de Macky Sall, donnée dans un contexte apaisé, sur un ton mineur, souriant et détendu a été accueillie comme une version moderne de David contre Goliath, le courageux Macky contre le tout-puissant Barack [Le New York Times]. Sur le ton de la conférence de presse et la teneur exacte des échanges (loin de la chronique martiale relatée par la presse) le lecteur pourra se reporter à la retranscription de la rencontre [Département d’Etat, 27/06/2013]. Sur la réponse de Macky Sall, on ne peut que pointer les demi-mensonges et incohérences.

Prenons-en la partie centrale : "Le Sénégal est un pays tolérant qui ne fait pas de discrimination en termes de traitement sur les droits (…). Mais on n'est pas prêts à dépénaliser l'homosexualité. C'est l'option du Sénégal pour le moment. Cela ne veut pas dire que nous sommes homophobes. Mais il faut que la société absorbe, prenne le temps de traiter ces questions sans qu'il y ait pression. (…) "C'est comme la peine de mort, une question que chaque pays traite [à sa façon]. Nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, elle s'impose parce que la situation l'exige. Nous respectons le choix de chaque Etat."

Je ne sais que faire, personnellement, de la première partie : la pénalisation de l’homosexualité – article 319 du code pénal sénégalais (Ministère de la Justice, PDF) – est, par définition, une discrimination, un traitement différencié vis-à-vis de la loi, instauré en fonction des préférences et attitudes privées d’un individu. Quelqu'un de plus intelligent que moi devra m'expliquer comment cela cadre avec l’analyse de Macky Sall. Sur la question de la « tolérance » dont ferait preuve la société sénégalaise, il pourrait suffire de lire les réactions de la rue dakaroise à la réponse de Macky Sall, telles que recueillies par le correspondant du New York Times (cf. supra). On pourrait également se reporter à un rapport d’Amnesty International de Novembre 2010 sur les exactions commises au Sénégal contre les personnes homosexuelles ou perçues comme telles par la population et les forces de police [Amnesty International, « Craindre pour sa vie », 2010]. On pourrait enfin s’inquiéter du recours au terme « tolérance » qui pour toute son apparente innocuité, implique une « sorte de refus péniblement refoulé, une sorte de résignation » (Jean Dausset, Courrier de l’Unesco, Sept. 1982, p.69 – PDF)

C’est un magnifique geste de jiu-jitsu politique de la part de Macky Sall que d’avoir transformé cette réponse inadéquate en attaque voilée contre la pratique de la peine de mort aux USA. Ça lui permet à la fois d’éviter complètement le sujet et de paraître résister aux tous puissants USA. S’en contentera qui voudra. Pour ceux que ça interesse et pour ce que ça vaut, comparé à plusieurs autres pays africains [Amnesty International, Juin 2013], le traitement réservé dans le droit et dans la société aux homosexuels au Sénégal est relativement modéré. En grande partie parce que le texte de la loi n’est pas appliqué aussi souvent que cela – que même le Président de la République se réjouisse de l’inapplication des lois est assez rare pour être noté. Mais enfin… Depuis le temps que j’écris sur ce sujet, j’ai l’horrible impression de me répéter et d’ennuyer le lecteur – autant que je m'ennuie à répéter ces évidences.

L'Etat, l'individu et la peine de mort

L’esquive de Macky Sall est un peu plus grave qu’il ne le semblerait à première vue. Dans la condamnation, la pénalisation de pratiques individuelles et personnelles, il y a un instinct autoritaire. Cette concession de pouvoir à l’Etat sur les vies des individus n’est pas, dans ses fondements moraux, si différente que ça de la peine de mort. L’utilisation aléatoire et mesquine de la peine de mort par le président Yahya Jammeh en Gambie [Geopolis France Info] ou les efforts des parlementaires Ougandais pour rendre l’homosexualité passible de la peine capitale [Terangaweb, 25 mai 2011] viennent renforcer cette similarité.

Au-delà de tous les sentimentalismes et de toutes les positions morales ou religieuses, l’argument central contre la peine de mort, à mes yeux, a trait aux limites imposées au pouvoir de l’état. Tous les régimes totalitaires étaient des régimes d’homicides d’état, sans aucune exception. La suppression de la peine de mort de nos arsenaux juridiques est une réaffirmation de la primauté de l’individu, sur l’état et sur la société. Celle-ci peut condamner, ôter les libertés civiles et politiques, bannir et punir, elle n’a pas le droit d’être vengeresse et de supprimer ce droit inaliénable, individuel à la vie.

La mort est définitive, incorrigible, irrattrapable. La justice des hommes est imparfaite, corruptible et corrigeable. Pour ces simples raisons pratiques, la peine de mort devrait être ôtée des mains de l’Etat. Ainsi, ce qui rend la peine de mort « raisonnable » aux yeux de ses partisans, est précisément ce pour quoi elle est condamnable : son caractère définitif, absolu et totalitaire.

Il suffit de feuilleter le catalogue des indignités humaines que constitue l’application de la peine de mort aux Etats-Unis pour se rappeler que la plupart du temps, ce droit de tuer concédé à l’Etat ouvre la voie à une application capricieuse, mesquine, barbare et petite-bourgeoise de la loi : surreprésentation des minorités ethniques et des pauvres parmi les condamnés, malades mentaux et enfants croupissant dans les couloirs de la mort, exécutions pour la forme, organisées par convenance politique, les veilles d'élections présidentielles ou législtaives, etc.

La liste des « crimes » passibles de la peine de mort, à travers le monde, est hautement variable et incohérente, reflet des préjugés et arriérations de chaque société : on peut être condamné à mort pour adultère dans une dizaine de pays, la possession de certaines quantités de drogue peut vous valoir votre vie, dans plus d’une quinzaine d’Etats, vous pouvez être condamnés à mort pour « crimes de nature économique » dans quinze autres, etc. [Chacun pourra se construire, selon son estomac, un catalogue intime de ces incohérences sur ce site : Death Penalty Worldwide]

La survivance de la peine capitale aux USA est une infamie. L’utiliser comme parade à la pénalisation de l’homosexualité au Sénégal, comme le fit Macky Sall et ses compatriotes qui s’empressèrent d’acquiescer, est à peine moins grave. Là où l’Etat a obtenu le droit de régenter les esprits et de condamner des « aberrations » individuelles pour lesquelles il n’y a aucune victime, sur la simple désapprobation morale ou religieuse du chef, de son clan ou même de sa majorité, là s’ouvre une brèche et un acquiescement à l’autorité toute puissante et omnisciente de l’Etat qui sont dangereux.

Dramé de la vie quotidienne

Comme tout le monde, j’ai souvent rêvé d’enlever et torturer des agents consulaires français. Des considérations somme toute mondaines m’ont jusqu’ici empêché de passer à l’acte : l’expiration de mon permis de conduire, l’horreur du sang, le code pénal… Pour cette raison et pour d’autres[1], je ne peux que compatir avec Bousso Dramé, la jeune femme sénégalaise qui révulsée cette semaine par le traitement indigne qu’elle juge avoir reçu au consulat de France à Dakar, annonça dans une attendrissante lettre publique son refus pur et simple du visa qui venait de lui être accordé. Depuis sa dénonciation publique des conditions d’accueil et du traitement réservé aux demandeurs de visas dans les locaux du consulat de France, Bousso Dramé et sa lettre sont devenues le point de ralliement et le catalyseur de décennies de frustration et d’indignation, symboles miraculeux de la proprement désastreuse et "humiliante" politique d’immigration française.

Comme tout le monde, j’ai souvent rêvé d’enlever et torturer des agents consulaires français. Des considérations somme toute mondaines m’ont jusqu’ici empêché de passer à l’acte : l’expiration de mon permis de conduire, l’horreur du sang, le code pénal… Pour cette raison et pour d’autres[1], je ne peux que compatir avec Bousso Dramé, la jeune femme sénégalaise qui révulsée cette semaine par le traitement indigne qu’elle juge avoir reçu au consulat de France à Dakar, annonça dans une attendrissante lettre publique son refus pur et simple du visa qui venait de lui être accordé. Depuis sa dénonciation publique des conditions d’accueil et du traitement réservé aux demandeurs de visas dans les locaux du consulat de France, Bousso Dramé et sa lettre sont devenues le point de ralliement et le catalyseur de décennies de frustration et d’indignation, symboles miraculeux de la proprement désastreuse et "humiliante" politique d’immigration française.

Là s’arrête hélas ma sympathie. Que les médias aient trouvé en elle le porte-flambeau idéal, me surprend à peine (qu’attendre d’autre de leur part?) : belle, jeune, polyglotte, bardée de diplômes et en pleine réussite, cette martyre est plus présentable que le manutentionnaire analphabète qui a dû renoncer au troisième tour devant les grillages de fer de la rue Assane Ndoye. Que le public s’y laisse prendre est malheureux.

Ce qui n’était et n’aurait dû rester qu’un geste d’humeur, compréhensible et probablement honorable prend de plus en plus des allures d’opération politique et de communication, insensible à tout sens de la mesure et à toute ironie : avec une page Facebook et ses milliers de « fans », avec interview pour Jeune Afrique, professions de foi et de soutien, chants et poèmes à la « Rosa Parks » de Dakar, réitération de la volonté churchillienne de l’opprimée à tenir, appel à la mobilisation et à la résistance : « je sais que ce combat s'inscrit dans le vrai. Je sais aussi que la vérité triomphera ». C’est écrit sans ironie, ni recul.

Déjà, pour venir étudier en France, la résistante d'aujourd'hui a bien dû demander un visa au consulat, les conditions d'accueil, à l'époque étaient pires, je ne me souviens pas qu'elle l'ait refusé. Son indignation est une réaction d’orgueil et le haut-le-cœur d’une privilégiée qui s'attendait sans doute à un traitement préférentiel de la part des autorités consulaires. Je refuse de rejoindre le choeur consentant et naïf qui a découvert avec elle que les administrations publiques peuvent être éreintantes.

Dans « Accueillir ou reconduire – Enquête sur les guichets de l'immigration » (2009, Editions Raisons d'Agir, paris), le sociologue français Alexis Spire dresse un réquisitoire passionné et glaçant contre cette politique. Qu’il s’agisse des consulats ou des bureaux d’accueils en France, le constat est le même : flou juridique laissant un énorme pouvoir discrétionnaire aux agents de guichets et intermédiaires, conditions d’accueil indignes, traitement aléatoire et arbitraire des dossiers, caprices administratifs et corruption.

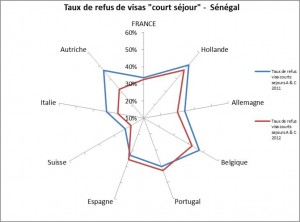

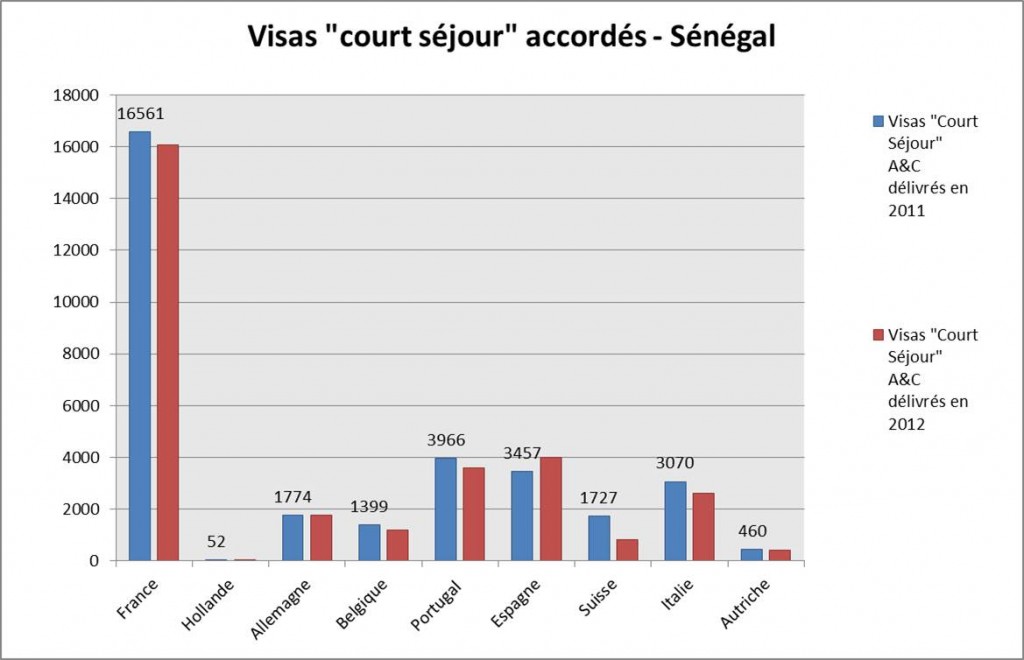

Mais l’affaire « Dramé » tombe d’autant plus mal que de tous les pays de l’espace Schengen, les services consulaires français sont parmi les moins sévères envers les demandeurs de visa Sénégalais. Cela peut paraître contre-intuitif, mais les chiffres le prouvent. En 2011 et 2012, plus de 65% des demandes de visa "court séjour" déposées auprès des services consulaires français au Sénégal ont reçu une réponse positive. Au plus, il ne s’agit là que de données relatives, en termes absolus, les autorités françaises s’en sortent encore mieux : plus de 16.000 visas de courts séjours sont accordés chaque année par les consulats de France au Sénégal, sur la même période la Hollande n’en accordait qu’une cinquantaine. Et cela, après avoir refusé la moitié des demandes. La France commet assez d'ignominies pour qu'on lui reconnaisse au moins les actes positifs qu'il lui arrive de poser.

Ceci évidemment ne traduit que l’extrême auto-sélection qui s’opère au sein des candidats à l’émigration (de court ou long séjour). De façon générale, les demandeurs de visa se recrutent parmi ceux qui pensent pouvoir l’obtenir. Les autres ont le plus souvent recours à l’émigration clandestine ou au renoncement. Ce sont eux les victimes, eux qui méritent notre indignation, notre compassion et notre engagement. Pour cela, l'effervecence autour du "cas Dramé" est indécente.

Si elle n’avait pas été diplômée de Sciences Po et de la LSE (comme elle s'est empressée de le rappeler dans son "je refuse"), il est probable que Bousso Dramé n'aurait pas pris la peine de demander un visa au consulat de France. Et personne n’aurait prêté la moindre attention à son refus. Plus encore, si son statut socio-économique au Sénégal n’avait pas été ce qu’il était, il est certain qu’elle n’aurait pas daigné refuser le sésame en question. Si sa demande de visa n’était pas liée à l’obtention d’un second prix au concours d’orthographe (faut croire que ça existe encore) organisé par l’Institut Français de Dakar, elle ne l’aurait pas obtenu en quatre jours. Dans d’autres circonstances que celles-là et pour le Sénégalais lambda, le consul général de France à Dakar n’aurait pas eu à « s’expliquer ».

L’insensibilité des petites-mains chargées d’appliquer la loi d’airain du gouvernement français en matière d’immigration est de notoriété publique, et ce depuis belle lurette. Tout cela est connu et dénoncé depuis des années par des myriades d’associations et de bénévoles, sans gloire ni récompenses, sans pétulance ni autopromotion, en s’exposant à des risques bien plus grands et terribles que les 10 jours de vacances auxquels Mademoiselle Dramé a dû renoncer.

Pour d’étranges raisons, ces « détails » semblent avoir échappé à tout le monde. C’est précisément pour cela que les allures de martyre et d’oracle assumées par l’intéressée depuis vendredi dernier me sont insupportables. Les relents d'«Indignez-vous » qui recouvrent cette initiative et l’accueil qu’elle a reçu sont ridicules.

Que l’on se comprenne bien, je ne nourris aucune animosité particulière – bien au contraire – envers cette jeune femme. C’est le phénomène médiatique ici qui m’intéresse, dans ce qu’il révèle – et omet de rappeler : toutes les victimes ne sont pas dignes du statut de martyre. Travailler pro-bono selon qu'on est sans le sou ou millionnaire n’a pas le même sens, ni la même force. Les indignations de privilégiés ont quelque chose d’intolérable. De bonnes causes peuvent avoir de mauvais porte-paroles et « martyrs ».

[1] Il se trouve que j’ai rencontré Bousso Dramé et sans ses encouragements, son entregent et sa gentillesse durant les épreuves d’admission à Sciences Po Paris, aujourd’hui, je serais probablement un des soldats de fortune exilés au Ghana par la victoire de Soro Guillaume et de ses alliés.

Cécile, ma soeur

Kramer: You think that dentists are so different from me and you? They came to this country just like everybody else, in search of a dream.

Jerry: Kramer, he's just a dentist.

Kramer: Yeah, and you're an anti-dentite.

Seinfeld – Season 8/ Episode 19: "The Yada Yada"

A priori, ce qui arrive actuellement à Cécile Kyenge, première femme d’origine africaine à occuper un poste de ministre en Italie, ne concerne pas tout à fait l’Afrique.

Petit rappel : cette femme de 48 ans née au Congo, a émigré en Italie au début des années 80, a poursuivi ses études supérieures en médecine sans accrocs. Diplômée en médecine et chirurgie ophtalmologique, mariée et mère de deux filles, elle a œuvré parallèlement à sa pratique professionnelle au sein de diverses associations d’aide aux immigrés et de promotion du dialogue interculturel. Membre des « Démocrates de Gauche », elle rejoint le Parti Démocrate à la formation de celui-ci en 2007. Au cours de la dernière décennie, elle exerce différentes fonctions au sein d’exécutifs régionaux en Emilie-Romagne avant d’être élue au parlement en février 2013. Deux mois plus tard, elle était nommée ministre de l’intégration d’Enrico Letta.

Petit rappel : cette femme de 48 ans née au Congo, a émigré en Italie au début des années 80, a poursuivi ses études supérieures en médecine sans accrocs. Diplômée en médecine et chirurgie ophtalmologique, mariée et mère de deux filles, elle a œuvré parallèlement à sa pratique professionnelle au sein de diverses associations d’aide aux immigrés et de promotion du dialogue interculturel. Membre des « Démocrates de Gauche », elle rejoint le Parti Démocrate à la formation de celui-ci en 2007. Au cours de la dernière décennie, elle exerce différentes fonctions au sein d’exécutifs régionaux en Emilie-Romagne avant d’être élue au parlement en février 2013. Deux mois plus tard, elle était nommée ministre de l’intégration d’Enrico Letta.

Depuis qu'elle a rejoint le gouvernement, elle a été la victime d’inconcevables outrances et injures publiques. Sa page Facebook a été gratifiée d’inscriptions [italien] aussi remarquables que : « singe congolais », « négresse va te laver », « négresse anti-italienne », « boniche puante » ou encore « Miss Congo ». Mais l’escalade ne s’arrête pas aux anonymes sur internet. Pour Erminio Boso ex-sénateur issu de la Ligue du Nord, Kyenge a « une tête de femme au foyer » et devrait « rester chez elle, au Congo ». Mario Borgheso député européen a été exclu tout récemment du groupe EFD pour avoir dit, entre autres, que le nouveau gouvernement italien était un « gouvernement bongo-bongo » et que Cécile Kyenge imposerait en Italie « ses coutumes tribales ».

La dernière controverse en date est venue d’une conseillère municipale de la Ligue du Nord qui commentant une tentative de viol supposément commise par un immigré Africain, a tout bonnement appelé au viol de Cécile Kyenge, afin que cette dernière puisse comprendre ce que pouvaient éprouver les victimes de pareils crimes. Expulsée depuis lors de son parti, la conseillère s’est répandue sur Facebook en excuses alambiquées, ressortant l’ultra-usé « c’était une blague », etc.

Je l’ai écrit à maintes reprises : le racisme est avec la masturbation, le sujet de discussion le plus ennuyeux que je connaisse. Ca manque d’imagination et d’originalité. Pour attaquer une femme née en Afrique, ils n’ont rien trouvé d’autre que des clichés animaliers et classistes? Moi je l’aurais attaquée sur son métier! 60 euros la consultation, connards d’ophtalmos…

Aussi, sur Terangaweb comme ailleurs, je me suis suffisamment plaint de l’espèce de solidarité qu’on attend entre Africains et membres de la diaspora. Jusqu’à preuve du contraire Cécile Kyenge est une italienne victime d’abus commis par ses compatriotes. C’est une affaire entre ritals qui s’en fiche ? Et qu’est-ce qui pourrait encore nous choquer venant de gens qui ont élu et réélu Silvio Berlusconi comme premier ministre ?

Mais je proteste trop pour être honnête. Que ce type d’attaques retombe sur une femme est tellement prévisible. J’ai l’intime conviction que si un homme avait été nommé à la place de Cécile Kyenge, une sorte de solidarité masculine (ou de bon sens civique physique) aurait joué et les hommes politiques (pas le public qui vaut ce qu’il vaut) y auraient réfléchi à deux reprises avant de l’attaquer publiquement. Dans le couple Obama, c'est Michelle, pas le président qui reçoit la plus grande part d'attaques à caractère ethnique.

La violence et la grossièreté des attaques dont est victime la nouvelle ministre de l’intégration lèvent le voile sur ce que vivent bien des immigrés (africains ou non) en Italie. Et révèlent l’étendue de l’abrutissement subi par bon nombre d’habitants de ce pays. La réaction de la classe politique italienne a été rapide et louable. En préparant cet article, j’ai pu constater l’intensité de la répulsion et du dégoût que les attaques contre Cécile Kyenge ont provoqués dans les espaces de commentaires, sur les sites de presse, Twitter et Facebook. Mais cela aussi est problématique. Il s’agit de réactions à des attaques jugées excessives. Mais excessives par rapport à quoi ?

Depuis une quinzaine d’années au moins, l’observateur le plus distrait a pu constater la banalisation de ce type d’attaques. Attribuer les travers de l’Europe aux immigrés est un sport national un peu partout. En France, ce n’est même plus un délit, c’est une opinion comme une autre. L’extrême droite est de retour au Parlement en Grèce et en France. Elle a été une des composantes principales de la galaxie Berlusconi en Italie. Les nostalgiques d’Enoch Powell au sein du Parti Conservateur en Angleterre sont nombreux, qui voient dans Londres non pas une ville multiculturelle mais le confluent des « fleuves de sang » prophétisés en 1968.

Cécile Kyenge est la dernière victime en date d’une longue série, qui ne s’arrêtera pas à elle. Et à plusieurs égards, le sort qui lui est réservé est moins tragique que celui de bien des immigrés. Mais ce n’est pas en tant qu’Africain (peu importe ce que ça peut bien vouloir dire) que le traitment reçu par Cécile Kyenge me révolte. C’est en tant qu’homme que je me sens sali et abruti en lisant ces attaques, aussi souillé que si j’avais participé à un viol.

C’est difficile à expliquer. Peut-être qu'une psychanalyse serait nécessaire. Peut-être que j’anticipe être un jour l'objet de ces insultes. Peut-être que la détermination crane et l’humour détaché de Madame Kyenge me bluffent. Peut-être que face à la bêtise et la haine, il n’y a qu’une seule réaction possible. Ou simplement, peut-être qu’au fond de moi, une voix ne cesse de murmurer : Cécile, ma fille, ma mère. Ma sœur.

Ou peut-être que je suis ivre.

Bouaké-Kidal : l’histoire se répète

Un air de déjà vu, non ? Kidal. Le MNLA qui refuse de rendre les armes et de laisser les troupes maliennes entrer dans la ville. La demande expresse que la sécurité du scrutin soit assurée par les forces impartiales. La médiation par Blaise Compaoré ? Non, ça ne vous dit rien ?

Remontons un peu : une rébellion éclate dans le nord d’un pays, basée sur des griefs ouvertement sociaux et ethniques, en réalité politiques. La France demande que des « discussions » aient lieu – et légitime de fait la rébellion. Elle insiste même pour qu’un cessez-le-feu soit instauré, et que des forces africaines soient chargées de son respect. Elle prône l'Union Nationale et le dialogue [Préambule des accords de Marcousis – PDF] Bientôt ce pays est divisé en deux, les forces armées nationales sont en plein désarroi. L’ordre politique et constitutionnel est interrompu. Cahin caha la rébellion se renforce militairement et politiquement. De nombreux crimes sont commis, contre les populations, armées ou non, contre certains sous-groupes de la population, contre l’Etat, contre l’humanité. Il faut faire quelque chose. La France intervient. La récréation est terminée. Les soldats français ont restauré l’ordre en partie. Malgré tout, le statuquo ante n’en ressort que renforcé. Or des élections doivent être organisées, fissa. Il faut bien restaurer l’ordre constitutionnel. Bah, on les organisera alors, on verra ensuite. L’ONU supervisera le scrutin dans les zones contestées. Vous verrez ça ira bien. Oui, oui, fermez les yeux, penchez un peu la tête, comme ça, exactement ; respirez doucement, doucement. Vous êtes sur une mer calme, l’air apporte les parfums boisés de la côte. Respirez.

Remontons un peu : une rébellion éclate dans le nord d’un pays, basée sur des griefs ouvertement sociaux et ethniques, en réalité politiques. La France demande que des « discussions » aient lieu – et légitime de fait la rébellion. Elle insiste même pour qu’un cessez-le-feu soit instauré, et que des forces africaines soient chargées de son respect. Elle prône l'Union Nationale et le dialogue [Préambule des accords de Marcousis – PDF] Bientôt ce pays est divisé en deux, les forces armées nationales sont en plein désarroi. L’ordre politique et constitutionnel est interrompu. Cahin caha la rébellion se renforce militairement et politiquement. De nombreux crimes sont commis, contre les populations, armées ou non, contre certains sous-groupes de la population, contre l’Etat, contre l’humanité. Il faut faire quelque chose. La France intervient. La récréation est terminée. Les soldats français ont restauré l’ordre en partie. Malgré tout, le statuquo ante n’en ressort que renforcé. Or des élections doivent être organisées, fissa. Il faut bien restaurer l’ordre constitutionnel. Bah, on les organisera alors, on verra ensuite. L’ONU supervisera le scrutin dans les zones contestées. Vous verrez ça ira bien. Oui, oui, fermez les yeux, penchez un peu la tête, comme ça, exactement ; respirez doucement, doucement. Vous êtes sur une mer calme, l’air apporte les parfums boisés de la côte. Respirez.

A une différence près – colossale, il est vrai – celle introduite par l’insurrection islamiste menée par Ansar Dine et le MUJAO, le scénario de la crise malienne ressemble étrangement à celui qui se déroula en Côte d’Ivoire, au lendemain de la rébellion de 2002. Il est impossible de savoir ce qu’aurait été la décision de François Hollande s’il avait été président de la république française en janvier 2012. Toujours est-il que – pour qui s’en souvient – le gouvernement français de l’époque avait entonné le vieil hymne de la négociation et de la « discussion », du compromis et de la CEDEAO. Le bienheureux Henri de Raincourt, ministre de la coopération sous Nicolas Sarkozy avait repris ce script, jusqu’à la caricature. Et s’il est clair que l’Opération Serval de 2013 n’a que très peu à voir avec les interventions françaises de novembre 2004 et avril 2011 en Côte d’Ivoire. Intervention française il y eut bien lieu. Le renforcement militaire et politique de la rébellion est le même. La médiation burkinabé aussi. Idem pour la demande d’une intervention étrangère pour la sécurisation du scrutin.

Nul ne sait exactement ce qu’il adviendra des demandes du MNLA. Ce qui en revanche est clair, c’est que l’expérience de la Côte d’Ivoire en 2010, d’un scrutin présidentiel organisé sans la restauration de l’intégrité territoriale, avec des bandes armées belligérantes contrôlant une partie du pays, une armée « républicaine » discréditée et incomplètement soumise au respect de la loi devrait servir de piqûre de rappel à tous.

Enfin, la question de la justice devra être posée. Quelle que soit l’issue du scrutin présidentiel prévu en juillet prochain au Mali, cette question hantera les Maliens pour les années à venir comme elle hante aujourd’hui les Ivoiriens. Les magistrats de la Cour Pénale Internationale viennent d’admettre qu’en l’état actuel du dossier monté par le Procureur, le procès contre Laurent Gbagbo ne peut avoir lieu. Et en toute logique… la Cour a décidé d’accorder davantage de temps au bureau du procureur. Cette annonce a provoqué d’abrutissants cris d’orfraie de la part de soi-disant comités « des victimes » (en Côte d’Ivoire, il y a de bonnes et de mauvaises victimes, les morts émérites et ceux qui l’ont mérité, "selon que vous serez", etc.) révulsés par cette même justice internationale portée aux nues jusqu’alors. Qui devra juger qui et quoi, quand et où, à l’issue de la crise malienne reste une question ouverte. Béante même. Dont la réponse dépend en grande partie des bons offices de Blaise Compaoré… Bonne chance!

L’Afrique et la lutte des classements

Cela nous est arrivé à tous, au moins une fois : une vingtaine de gosses pénètrent sur l’aire de jeu, deux capitaines sont désignés, ils s’éloignent du groupe et choisissent à tour de rôle les joueurs de leur équipe. Et à mesure que le grain est séparé de l’ivraie, l’angoisse augmente. Bientôt nous ne sommes plus que deux, moi et un pauvre hère, bigleux, drépanocytaire et gaucher contrarié… qu’on choisit avant moi. Avec « le dernier choix », la chanteuse québécoise Lynda Lemay a composé l’hymne universel de ces laissés-pour-compte. Les enfants peuvent être de maléfiques petites bestioles, il n’y a que deux types d’adultes qui puissent les supporter : ceux qui n’en ont pas, et ceux qui ont des choses à se reprocher.

Cabinets d’avocats et cours de justice sont remplis de refoulés du terrain de foot, exilés des parquets, et autres pestiférés des aires de jeux qui se sont faits une raison : on ne peut pas être bon en tout. Et qui se vengent comme ils peuvent : « enfant, je voulais être basketteur, et puis j’ai eu la mention au bac…» Le plus important est d’identifier et exploiter son potentiel au maximum.

Cabinets d’avocats et cours de justice sont remplis de refoulés du terrain de foot, exilés des parquets, et autres pestiférés des aires de jeux qui se sont faits une raison : on ne peut pas être bon en tout. Et qui se vengent comme ils peuvent : « enfant, je voulais être basketteur, et puis j’ai eu la mention au bac…» Le plus important est d’identifier et exploiter son potentiel au maximum.

Pour d’étranges raisons, de nos jours, ces principes aussi clairs à l’échelle d’un individu cessent souvent d’opérer à l’échelle macro. La manie américaine du mètre et de la mesure envahit et obscurcit les idées et les discours. Tout ce qui compte se mesure. Tout ce qui se mesure doit ipso facto être important et demande remède ou réparation.

Il s’agit en partie de méthodes bien connues pour drainer des millions d’oisifs vers des sites internet. Faites votre bonne petite liste des « Pasteurs les plus riches », des « jeunes stars montantes des NTIC en Afrique» et des « chefs d’états avec un leadership d’excellence » et la moitié du travail de l’attaché de presse est achevée. Des listes arbitraires, farfelues ou assez convenues sur les « 100 femmes les plus puissantes », les « 100 livres qu’il faut avoir lu avant de mourir », les 10 lieux à visiter absolument, les 17 plus beaux hommes de la planète, les 46 enfants les plus intelligents de Tanzanie, (que sais-je ?) se multiplient. La presse les reprend, les organisateurs de conférence les collectionnent, les distributeurs de récompense les scrutent, les spécialistes du networking vendraient père et mère pour y figurer. Reflet de notre temps et de nos vanités.

Rien de cela ne serait grave, en soi, si cette obsession du rang et du classement n’empreignait pas les discours et prises de positions politiques, les stratégies de développement, les politiques économiques et sociales.

Le tristement célèbre classement de Shanghai est devenu (implicitement ou explicitement) l’Alpha et l’Omega des programmes académiques de biens des universités à travers le monde. Le monde universitaire a beau se plaindre, les rédacteurs du classement ont beau réitérer leurs mises en garde, n’empêche, le classement est entré dans les mœurs et les esprits.

Le classement « Doing Business » de la Banque Mondiale est – pour tous ses crimes et toutes ses faiblesses – l’indicateur de référence pour grands et petits entrepreneurs s’intéressant aux pays émergents ou en voie de développement.

Les organes de l’ONU publient chaque année une fournée de classements tous plus incompréhensibles les uns que les autres, mais que tout le monde est contraint d’accepter, de commenter et de prendre en compte : riches ou pauvres, tous à la même échelle, tous à la même écuelle. L’Angleterre et le Canada multiplient les plans visant à améliorer le classement du pays (plus que la situation réelle ou supposées des enfants) dans le classement du « bien-être des enfants » dans les 29 pays les plus riches du monde (l’UNICEF apparemment ne sait plus quoi faire des dotations qu’elle reçoit)

Tout le monde sait que les Objectifs du Millénaire de Développement sont à peu près une fumisterie, amplement dépendants des progrès de géants démographiques [document Word] comme la Chine, l’Inde, l’Egypte ou le Nigéria, mal conçus, mal prioritisés, souvent incomplets sinon bancals[i]. Evaluer annuellement l’évolution vers ces objectifs n’a à peu près aucun sens et est un gaspillage de ressources humaines et financières. Mais qu’y faire ? Chaque année, les pays n’ayant pas accompli de progrès s’exposent au courroux et au désaveu des ONG et bailleurs de fonds. Tout le monde est contraint d’intégrer les « progrès vers la réalisation » des OMD à ses analyses – et faire « comme si ».

En Afrique subsaharienne le mot d’ordre est à « l’émergence », peu importe ce que cela peut bien signifier. Le plus important est de grimper au classement. Qui a vraiment envie que son pays vienne après la Centrafrique ? Quelles que soient les raisons légitimes[ii] derrière la réévaluation du PIB du Ghana publiée en décembre 2012 – et qui a vu l’économie de ce pays croître de 60% en un tournemain – il est certain que des considérations de rang et de statut ont facilité la décision. Au Gabon, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Rwanda et partout ailleurs, le compte-à-rebours est déclenché, qui atteindra cet envié statut avant 2015 ? 2020 ? 2030 ? Qui dit mieux ?

Qu’on se comprenne bien : le drame ne vient pas de la planification stratégique dont les mérites (et les faiblesses) ont été justement étudiés par l’Afrique des Idées. Il vient du fétichisme autour des chiffres, du besoin de mesurer coûte que coûte le « progrès », du manque de discernement si persistant en Afrique et qui transforme toute information sur le « rang » d’un pays en urgence nationale.

Quand le monde applaudit la proportion de femmes rwandaises au Parlement (56,3% – 1er rang mondial) qui a le temps de se rappeler que les pesanteurs sociales et les normes traditionnelles empêchent les femmes d’accéder pleinement à la propriété terrienne, alors même que 8 fermiers sur 10 sont des… fermières[iii] ?

Quand des Sénégalais s’alarment du rang de leur pays dans le classement mondial de la vitesse d’internet, se rendent-ils compte à quel point leurs plaintes sont puériles devant les progrès exceptionnels réalisés en moins de dix ans dans leur pays ? Et surtout ont-ils pris la peine de voir que dans ce même classement Malte et l’Île de Jersey viennent avant les Etats-Unis, le Canada, La France et l’Espagne ; La Mongolie avant l’Irlande et Monaco ? C’est dire l’importance de ce critère…

Quand les chiffres s’amoncellent et que statistiques et projections tantôt sinistres, tantôt exubérantes sur le présent et le potentiel de l’Afrique se succèdent, quand la presse et les experts n’ont plus que cela à la bouche, quand des indices deviennent non plus des indicateurs mais les objectifs absolus des politiques publiques, il est plus qu’urgent de se rappeler ce vieux précepte anglais : il y a trois types de mensonges – les mensonges, les gros mensonges et les statistiques.

[i]Pour une “critique” plus modérée des OMD, on pourra se reporter à Jagdish Bhagwati, « Repenser les OMD » http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2010/09/pdf/bhagwati.pdf.

[ii] « Revising GDP estimates in Sub-Saharan Africa: Lessons from Ghana” Morten Jerven1 and Magnus Ebo Duncan, The African Statistical Journal, Volume 15, August 2012 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ASJ15%20Section1%20Eng.pdf

[iii] « La politique de réforme agraire rwandaise et la nouvelle loi foncière vue sous l’angle du genre » par An Ansoms et Nathalie Holvoet http://www.ua.ac.be/objs/00178897.pdf

L’intégration africaine, par le bas…

Quelques jours avant mon premier voyage au Sénégal, ma mère invita des camarades de classe à la maison. Une après-midi assez éprouvante en fait, mi- goûter, mi- gala de fin d’année, avec des allures de levée du corps. Les 1800 km entre Abidjan et Dakar paraissaient une infinité. Bon gré, mal gré, j’allais « à l’étranger ». Vers la fin du goûter, un ami s‘approcha, me prit dans ses bras et avec un air de parfaite gravité, me donna ce conseil : « Tu vas au Sénégal, restes tranquille. Ne dis pas que tu es Ivoirien, personne ne sera au courant… »

Je ris encore, en y pensant. D’abord à cause de l’air de conspirateur que ce gosse avait pris pour faire cette injonction – je doute que Jean Moulin ait jamais reçu de consignes aussi strictes. Ensuite parce que de tous les accents ouest-africains, l’ivoirien est peut-être le plus distinct : on peut reconnaître un Ivoirien rien qu’à son rire.

Et que mon ami n’ait pas été « au courant » de ce fait est facilement explicable : l’idée même d’un « accent ivoirien » nous était inaccessible. L’accent, c’était les autres : les Burkinabés, les Sénégalais, les Français, etc. Les panégyriques dressés à longueur d’années par les médias et les hommes politiques sur « l’Unité Africaine » s’arrêtaient ici : pour l’enfant que j’étais et pour ses amis, le Sénégal était certes plus ou moins en Afrique, mais restait certainement une terre étrangère, inconnue et dangereuse. Il me faudrait m’y faire petit, ne pas soulever trop de poussière, me fondre dans la masse autant que possible, sinon… Quoi exactement ? Personne ne le savait. Mais « prudence d’abord »

Je ne referai pas ici le bilan des années passées au Prytanée Militaire de Saint-Louis. Il y eut de bons et de moins bons moments, mais le moins que je puisse dire c’est que jamais le Sénégal ne me sera une terre étrangère. Ni le Mali, ni la Guinée, ni le Niger, Ni le Tchad, ni le Gabon, ni la Centrafrique, ni aucun autre pays dont des ressortissants se trouvaient dans cette école. Après avoir passé un tiers de ma vie dans ce milieu – ajouter « cosmopolite » serait idiot – l’idée de « construire une unité africaine » me paraissait saugrenue. Nous paraissait à tous saugrenue. Il n’y avait rien à bâtir. Cette unité allait de soi. Nous avions vécu l’intégration africaine dans la chair et dans nos esprits, pendant que technocrates et afrocrates, fonctionnaires internationaux en manque d’idées et d’inspiration, en faisaient de sirupeux discours à Accra ou à Nairobi.

Je ne referai pas ici le bilan des années passées au Prytanée Militaire de Saint-Louis. Il y eut de bons et de moins bons moments, mais le moins que je puisse dire c’est que jamais le Sénégal ne me sera une terre étrangère. Ni le Mali, ni la Guinée, ni le Niger, Ni le Tchad, ni le Gabon, ni la Centrafrique, ni aucun autre pays dont des ressortissants se trouvaient dans cette école. Après avoir passé un tiers de ma vie dans ce milieu – ajouter « cosmopolite » serait idiot – l’idée de « construire une unité africaine » me paraissait saugrenue. Nous paraissait à tous saugrenue. Il n’y avait rien à bâtir. Cette unité allait de soi. Nous avions vécu l’intégration africaine dans la chair et dans nos esprits, pendant que technocrates et afrocrates, fonctionnaires internationaux en manque d’idées et d’inspiration, en faisaient de sirupeux discours à Accra ou à Nairobi.

Et ce chemin de Dakar a été depuis emprunté par des milliers d’Ivoiriens, pour qui aussi, le Sénégal est une autre terre natale. Le même mouvement se produit et s’accélère à travers le continent, physique ou sur les réseaux sociaux. Quand en octobre 2012, après les esclandres qui avaient suivi le match Côte d’Ivoire-Sénégal, le gouvernement Ivoirien décida – avec la plus crasse arrogance – « d’inviter » les Ivoiriens au calme, les réseaux sociaux étaient déjà inondés de messages d’amitié et de paix, échangés entre citoyens libres de l’espace économique et politique ouest-africain. Pour sûr la création d’un passeport commun aux pays de la CEDEAO était une décision politique et le fruit d’un accord entre états. Mais la réalisation pratique de cette liberté avait précédé le choix politique, en Afrique de l’Ouest, comme en Afrique Centrale ou Australe. A travers le continent, les frontières héritées de Berlin ont depuis longtemps cessé de faire sens. L’intégration de l’Afrique se fera, avec ou sans le soutien de Nairobi.

Le 25 Mai 2013 marque le cinquantenaire de l’Organisation de l’Unité Africaine, ancêtre de l’Union Africaine. L’évènement a été célébré comme il se doit : dans le faste et les polémiques. Pendant ce temps, à travers tout le continent, de petites mains déterminées s’échinent à faire de ce rêve une réalité. Que ce soit au Prytanée Militaire de Saint-Louis (qui fête ses 80 ans en 2013 également) ou à l’école supérieure interafricaine d’électricité de Bingerville, ou dans mille autres classes, cours de récréation et dortoirs où de jeunes africains, de tous les pays, apprennent, vivent, mangent et couchent ensemble. Où l’unité de l’Afrique se construit par le bas et par le geste, loin des discours et des rubans – comme une évidence.

Le défi des 50 prochaines années de l’intégration Africaine sera de mettre la politique au diapason des réalités. Et faire en sorte que plus jamais aucun enfant africain n’ait à se préoccuper de son accent.

Les caïlcédrats qu’on inonde

Durant mes études au Sénégal, un ami nous avait conté les derniers moments de son grand-père, une histoire absolument effroyable. Ils étaient venus, ils étaient tous là : le patriarche mourant accompagné de sa famille entière, fils, petits-fils, beaux-fils, pièces rapportées, concubines et bâtards. Tout un capharnaüm autour du vieil homme agonisant. Et plus grave encore, toute la famille pleurait sa mort, devant lui qui respirait à peine mais était définitivement vivant… ça a duré des semaines. Une version africaine de « La Mamma » d’Aznavour, en fait, mais sans la guitare andalouse, sans les chansons, sans l’Ave Maria.

Durant mes études au Sénégal, un ami nous avait conté les derniers moments de son grand-père, une histoire absolument effroyable. Ils étaient venus, ils étaient tous là : le patriarche mourant accompagné de sa famille entière, fils, petits-fils, beaux-fils, pièces rapportées, concubines et bâtards. Tout un capharnaüm autour du vieil homme agonisant. Et plus grave encore, toute la famille pleurait sa mort, devant lui qui respirait à peine mais était définitivement vivant… ça a duré des semaines. Une version africaine de « La Mamma » d’Aznavour, en fait, mais sans la guitare andalouse, sans les chansons, sans l’Ave Maria.

J’y ai repensé en relisant cet article sur les « familles » de Nelson Mandela : la vraie et la politique (l’ANC) qui se disputent déjà l’héritage et le prestige du saint nom, alors même que Mandela est encore – plus ou moins – en vie. Sur la photo qui illustre l’article, on aperçoit un vieillard émacié, le visage de marbre, le regard vitreux, ailleurs, harassé et confus, entouré d’une demi-douzaine d’imbéciles heureux, rondouillards, souriants et aux anges : le bureau de l’ANC. Le photographe, selon le journaliste du NYT, ne cessait de répéter à la relique de « sourire ». Et si Nelson n’a pas souri, ses compagnons de route souriaient assez pour une éternité.