En octobre 2007, l’Institut für Auslandsbeziehungenun (Institut Allemand des relations culturelles internationales) réunit à Berlin un comité international d’experts chargés de désigner le plus « beau mot du monde » parmi 2500 propositions émanant d’une soixantaine de pays. Arrivèrent aux trois premières places et dans cet ordre : « Yakamoz », « Hu Lu » et « Volongoto ». Le premier terme, d’origine turque, signifie « reflet de la lune dans l’eau ». La traduction du mandarin« Hu-Lu » serait « ronflement harmonieux ». Le troisième mot, originaire de l’Ouganda désigne un « état chaotique, désorganisé ».

En octobre 2007, l’Institut für Auslandsbeziehungenun (Institut Allemand des relations culturelles internationales) réunit à Berlin un comité international d’experts chargés de désigner le plus « beau mot du monde » parmi 2500 propositions émanant d’une soixantaine de pays. Arrivèrent aux trois premières places et dans cet ordre : « Yakamoz », « Hu Lu » et « Volongoto ». Le premier terme, d’origine turque, signifie « reflet de la lune dans l’eau ». La traduction du mandarin« Hu-Lu » serait « ronflement harmonieux ». Le troisième mot, originaire de l’Ouganda désigne un « état chaotique, désorganisé ».

Il va sans dire que l’idée de ce concours est absurde. Harmonieux ou non, difficile d’imaginer qu’un mot renvoyant au ronflement soit parmi les plus beaux du monde : trente millénaires de civilisation pour en arriver là…

Il y a néanmoins quelque chose de fascinant dans le soin que différents groupes humains mettent à nommer certains aspects de la réalité. La tentation est forte d’en déduire de furtives leçons de psychologie sociale, comme si l’attention accordée à désigner une chose était un bégaiement de l’inconscient collectif, un lapsus freudien à l’échelle d’une « nation »

L’un des exemples les plus connus est l’allemand « schadenfreude ». Il est difficile de le traduire. Les termes français « mauvaise joie » et « joie perverse » échouent à rendre correctement l’idée de plaisir (plus que la simple satisfaction) éprouvé au malheur d’autrui. Pour autant ce contentement est trop passif et détaché pour être rendu par « sadisme ». Quelles leçons retenir du fait qu’il existe un terme en allemand pour synthétiser cette émotion universelle, alors que les myriades d’autres dialectes existant sur cette planète ont pour l’essentiel préféré s’abstenir ? Probablement pas plus que de l’existence de « saudade » en portugais qui désigne nostalgie et mélancolie, teintées d’une vague prémonition, comme si l’objet de ces sentiments était définitivement perdu, à soi et au monde ; ou encore celle du « han » coréen qui renvoie à un état d'esprit, une tristesse née d'un sentiment d’injustice personnelle et toute puissante, qui laisserait quand même la place à l’espérance.

Aussi, lorsque la notion reste inchangée, de subtils glissements peuvent s’opérer dans le choix du locuteur qui sont remarquables et assez « parlants » : par exemple, en anglais et en espagnol, la notion de manque se traduit à la première personne (« I miss you », « Te extraño »), alors qu’en français et en italien, l’être manquant est le sujet plutôt que l’objet (« tu me manques », « tu mi manchi »).

A la base de ces vagabondages linguistiques se trouve un puzzle : les formes singulières que prend « l’empathie », dans plusieurs langues africaines. Il est malheureux qu’un terme aussi peu mélodieux que « Volongoto » ait été le représentant « africain » désigné par le Jury de Berlin (devant « Madala » en Haoussa qui signifierait « Dieu merci »).

A la base de ces vagabondages linguistiques se trouve un puzzle : les formes singulières que prend « l’empathie », dans plusieurs langues africaines. Il est malheureux qu’un terme aussi peu mélodieux que « Volongoto » ait été le représentant « africain » désigné par le Jury de Berlin (devant « Madala » en Haoussa qui signifierait « Dieu merci »).

Par exemple, la simplicité de l’interjection « ndeyssaan » (wolof) et sa mélodie neutralisent la complexité des sentiments qu’elle traduit : selon sa position dans la phrase et l’intonation, elle peut exprimer la pitié (passive) ou faire appel à la miséricorde (active), convoyer de l’enthousiasme ou un ébahissement devant le beau et l'exceptionnel. Mais plus encore, cette expression traduit une forme particulière de tendresse, de souffrance par procuration. Il est rare qu’un tel écheveau de sentiments et de sensations soit rendu par un seul terme. Qui plus est, même pas un nom ou un adjectif, une expression qui tient plus du cri que de l’interpellation.

Le terme « yako » est familier à tous les Ivoiriens et au-delà (bienheureux celui qui en trouve l’origine exacte). « Demander yako » signifie un peu plus que « demander pardon » ou faire « amende honorable ». D’abord on ne peut raisonnablement exiger de quelqu’un qu’il demande pardon, on peut forcer quelqu’un à « demander yako ». On peut refuser de pardonner, difficile d’imaginer qu’on puisse garder rancune ou conserver grief contre quiconque aurait « demandé yako ». C’est presque une forme primaire du « benedic mihi ». Mais aussi, le terme renvoie à l’idée d’effacer les malheurs, d’attirer à soi et de décharger autrui d’une partie de ses souffrances : la mère qui répète « yako » au gosse qui vint de chuter, l’ami qui le dit et le redit au tout récent orphelin, la ménagère inconnue qui le murmure au quidam abandonné en loques par des brigands. Le terme français "désolé" est trop faible, impersonnel et inadéquat pour porter pareille identification.

Il existe, je crois, dans la langue de ma mère (ma langue maternelle ? – en tout cas, celle qu’elle utilise pour me gronder), un terme pour désigner le géniteur qui a perdu son enfant – l’exact opposé de l’orphelin – terme qui à ma connaissance n'existe dans aucune langue indo-européenne. Je n’arrive pas à m’en souvenir. Je sais aussi qu’une expression (« yiehi »), assez difficile à prononcer (les «i » ont des longueurs et des accentuations différentes), similaire au « ndeyssaan » wolof, existe et peut renvoyer à l'idée de « proches », de « famille » ou de « clan » – comme si les notions de douleur et d’empathie étaient inséparables de celle de communauté de vie et de souffrance.

J’en retire une fierté un peu puérile. Je vois dans cette langue, un miracle égal peut-être à celui de la gastronomie italienne : richesse des sens, extrême simplicité des moyens. Je trouve quelque chose de reconfortant dans la complexité de cette langue toute en périlleuses nuances et en inflexions, en pauses et en accélérations. Je retrouve parfois certaines inflexions et intonations définitivement « maternelles » dans ma pratique quotidienne du parler des missionnaires. A titre d’exemple : je n’ai jamais su où placer les accents aigus en français.

Pour le meilleur et pour le pire, je suis francophone. Mais, beaucoup d’entre nous en ont fait l’expérience : il y a les langues qu’on parle et celles dans lesquelles on pleure. Ce sont rarement les mêmes. Pour cela, je plains sincèrement les futures générations d’Africains qui n’auront pas à leur disposition ce répertoire immémorial, carte intérieure d’une géographie de la souffrance et du malheur, transmise jusqu’alors de mères en fils. C’est peut-être le prix du progrès et de la mondialisation.

La polémique née, en mai 2011, de la publication d'une circulaire jointe des ministères français de l'immigration et du travail,

La polémique née, en mai 2011, de la publication d'une circulaire jointe des ministères français de l'immigration et du travail,

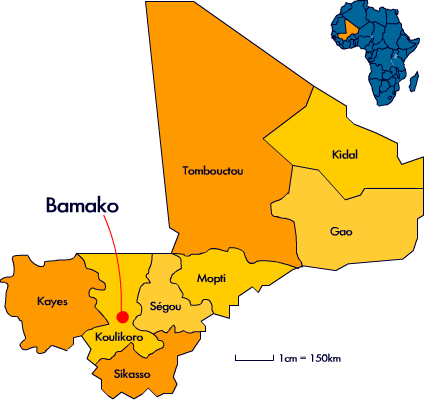

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De

La

La