Par Christian Dior MOULOUNGUI, philosophe, enseignant de philosophie et doctorant à l’Université Omar Bongo (Libreville/Gabon) cdmouloungui@gmail.com

Résumé

Cet article étudie l’idée selon laquelle la femme africaine subsaharienne doit sortir de son état de minorité. Asservie, stigmatisée et affaiblie par le poids de l’histoire, l’esclavagisme et le colonialisme, elle doit s’affranchir des ornières de cet état tutélaire. Il est commode qu’elle prenne l’initiative de se cultiver, de se former et de s’instruire. Dans ce contexte, la société ne doit plus la résumer, comme pour tout parent et conjoint, à la simple femme africaine centrée sur les logiques du foyer, et réfractaire à l’idée de rencontrer l’homme providentiel, voire s’enraciner aux relations clientélaires. Comme le note Simone de Beauvoir, « Les parents élèvent leur fille en vue du mariage plutôt qu’ils ne favorisent son développement personnel » ([1]). Il s’agit maintenant qu’elle revête l’armure de la femme africaine éduquée, dynamique et susceptible de comprendre la nécessité de répondre aux attentes du continent, et de faire face aux défis mondiaux. De cette façon, elle pourra effectivement saisir les ressorts d’appropriation d’être actrice dans le processus de développement en Afrique. On comprend mieux, à l’aune des dynamiques éducatives, que la prise de conscience de la femme africaine subsaharienne, en tant que femme éduquée, formée et compétente, doit être plus que jamais une urgence pour l’Afrique subsaharienne.

Mots-clés : Femme africaine, Afrique, Raison, Éducation, Instruction, Formation, Développement.

Abstract

This article studies the idea that sub-Saharan African women must emerge from their state of minority. Enslaved, stigmatized and weakened by the weight of history, slavery and colonialism, she must use reason to free herself from the ruts of this tutelary state. It is convenient for her to take the initiative to cultivate, train and educate herself. In this context, she must no longer be reduced, as for any parent and spouse, to the simple African woman centered on the logic of the home, and resistant to the idea of meeting the providential man, or even putting down roots in client relationships. . As Simone de Beauvoir notes, “Parents raise their daughter with a view to marriage rather than promoting her personal development.” It is now a matter of putting on the armor of the educated, dynamic African woman capable of understanding the need to meet the continent’s expectations and face global challenges. In this way, she will be able to effectively grasp the sources of appropriation of being an actor in the development process in Africa. We understand better, in the light of educational dynamics, that the awareness of sub-Saharan African women, as educated, trained and competent women, must be more than ever an emergency for sub-Saharan Africa.

Keywords: African woman, Africa, Reason, Education Instruction, Training, Development.

Introduction

« L’Afrique n’a pas d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe. […] C’est ce qui est absolu dans l’horreur. Le flamboiement tropical en effet, c’est l’Afrique » ([2]). Cette assertion de Victor Hugo prononcée, dans Discours sur l’Afrique, le 18 mai 1879, au cours d’une fête de la commémoration de l’abolition de l’esclavage aux côtes de Victor Schœlcher[3], met en évidence la marginalisation et la stigmatisation de l’Afrique par les Occidentaux. Pour eux, l’Afrique est un continent que l’Europe doit occuper et civiliser. D’après Emmanuel Debono et Stéphane Nivet, « Ce discours montre un homme acquis à la pensée raciale qui domine alors et qui, à aucun moment, ne se montre capable d’en critiquer la portée et les conséquences politiques » ([4]).

Face à ces propos négatifs traduisant les logiques culturelles du racisme et la discrimination à l’égard des Africains, les femmes noires ne sont pas exemptées. Selon l’imaginaire attaché à l’Afrique et ses habitants ([5]), les femmes africaines du Sud du Sahara ne sont pas assez entrées dans l’histoire. Pourquoi ? Parce qu’elles sont, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, souvent enduites par de multiples stéréotypes et préjugés venant de l’Occident. Autrement dit, les croyances de l’imaginaire occidental réduisent les femmes noires à la couleur de leur peau et de leurs cheveux, à l’objet sexuel et leur attribuent le caractère animal. Selon Yann Le Bihan, dans L’ambivalence du regard colonial porté sur les femmes d’Afrique noire,

Du XVIe siècle jusqu’à nos jours, les stéréotypes, croyances et images occidentales attachées à la « femme noire », sont caractérisés par leur remarquable permanence. Ils forment autant de représentations traversées par une ambivalence fondamentale se traduisant pars des aptitudes occidentales essentiellement masculines de fascination et/ou de répulsion selon le rapport entretenu par les Européens avec leurs propres société et, en miroir, selon leur représentation valorisée de la « nature » ([6]).

Même dans l’imaginaire africain, certains hommes (campagnards ou citadins) ont une conception statique de la femme africaine subsaharienne, celle de la femme au foyer[7], réduite au silence et à la soumission. Comme le note Aradjouman Modeste Boro, « on pense souvent que la femme africaine n’a de valeur que dans le foyer ; elle n’est qu’une simple domestique » ([8]). Ces différents stéréotypes et préjugés sont relativement à l’origine de la catégorisation de l’image des femmes africaines subsahariennes au cours du temps. Comment comprendre alors, même dans les temps modernes (au XXIe siècle), que les femmes africaines font toujours face à la marginalisation, au racisme, au sexisme et à la manipulation ? Pour Fatou Sarr, la « vision véhiculée par les travaux des Occidentaux et même des Africains, tendant à considérer les femmes du continent comme des objets manipulables entre les mains des hommes » ([9]). Dès lors, quelle est réellement la place de la femme africaine subsaharienne dans la société ? Face au développement de l’Afrique, au-delà des stéréotypes liés à la couleur de sa peau, la femme africaine a-t-elle les défis à relever ? Peut-on dire que celle-ci est condamnée à subir les humiliations et les discriminations ?

Admettre la logique selon laquelle les femmes africaines subsahariennes sont condamnées au fatalisme, et elles n’ont pas les défis à relever serait faire obstruction à l’évolution de l’humanité. Parce qu’elles ont une valeur inestimable dans le système traditionnel et moderne de l’Afrique, au-delà des préjugés dont elles font face aujourd’hui. En Afrique et ailleurs, nonobstant qu’elle soit considérée comme une source de procréation, la femme africaine subsaharienne doit maintenant occuper une place prépondérante dans le développement de l’Afrique, et faire face aux défis mondiaux. A cet effet, les Africains, éduquez vos femmes, et mariez-les à l’instruction. En contexte africain, c’est un changement de paradigme de l’image des femmes noires stigmatisées, qui consiste dorénavant à favoriser leur épanouissement, selon leur liberté de choix et en fonction de leurs aspirations. Explicitement dit, les femmes africaines doivent « ouvrir l’esprit, se libérer des contraintes, trouver sa source de créativité et sa passion » ([10]), estime Rameline Kamga. Dans ce cas de figure, elles peuvent effectivement être au centre du développement économique, social, culturel, scientifique et technologique de l’Afrique. Il s’agit donc de promouvoir l’inclusion et la participation de la femme africaine dans la réalisation des projets de développement en Afrique. Dans cette perspective, les gouvernements africains ont la responsabilité d’accompagner les femmes africaines qui aspirent à la formation et au leadership, en mettant en place les politiques d’assistance et de financements appropriés. Dans cet article, nous aborderons plusieurs axes, à savoir : l’histoire de la femme noire (I), la carrière du mariage (II), la femme africaine face aux défis d’éducation et de développement (III) et la femme africaine et le défi politique (IV).

1- L’histoire tumultueuse de la femme noire

Les femmes noires ont une histoire jonchée de tristesse et de mélancolie. Les mouvements d’esclavage[11], de colonisation[12] en Afrique subsaharienne, de ségrégation[13] aux États-Unis et d’apartheid[14] en Afrique du Sud sont autant d’éléments qui justifient la triste réalité des Africains, en général, et des femmes noires, en particulier. Selon Jacques Brasseul, « La période coloniale en Afrique a duré 70 ans, de 1890 à 1960, elle a eu impact énorme sur l’Afrique. C’est un processus d’annexion du continent africain par les Occidentaux » ([15]). En effet, les femmes noires n’étaient en marge de la déportation lors de l’esclavage. Parce que, parmi le nombre des Africains déportés, les femmes représentaient environ un tiers. Elles travaillaient dans l’exploitation des plantations des cannes à sucre : « Parmi les 13 à 15 millions d’êtres humains déportés d’Afrique vers les colonies pour l’exploitation intensive des plantations de canne à sucre entre autres, les femmes représentaient environ un tiers » ([16]). En outre, il convient de rappeler que les femmes noires occupaient aussi d’autres fonction, hormis le travail de la coupe des cannes à sucre, tels que servantes, nourricières et cuisinières :

Dans les colonies, les femmes sont partout. Dans les champs, c’est à elles que l’on attribue les travaux les plus durs, les plus usants qu’il s’agisse de la coupe de la canne ou nettoyer les plantations de mauvaises herbes. Elles ont également intégré les maisons ou les habitations en occupant les fonctions de servantes, de cuisinières, de nourrices ([17]).

Pour Chimamanda Ngozi Adicie, romancière nigériane, avec les colons, « la place de femme était la cuisine et la chambre » ([18]). Ainsi, la marginalisation de la femme noire a un lien de consubstantialité avec son histoire aussi dure que tragique, au-delà de toute dissemblance. Catherine Coquery-Vidrovitch, dans son ouvrage Les Africains. Histoire des femmes d’Afrique subsaharienne du XIXe siècle, affirme : « Les femmes d’Afrique noire ont eu, et continuent d’avoir, sous des formes qui ont varié au cours du temps, la vie dure » ([19]). Il faut noter que depuis l’esclavage, en passant par la colonisation et jusqu’aujourd’hui, la femme noire n’est pas à l’abri de multiples oppressions et autres formes de discriminations. Parce qu’« elles sont esclaves, elles sont femmes, elles sont noires » ([20]). Makhtar Diop pense que « Depuis longtemps, les femmes et les jeunes filles en Afrique font l’objet des discriminations, phénomène qui affecte leur famille, leur communauté et leur pays tout entier » ([21]). Cette situation discriminatoire a eu un impact négatif sur l’être des femmes africaines d’hier et celles d’aujourd’hui. Avec pour conséquences, elle se sent inférieure, affaiblie et complexée. Ce qui fait en sorte qu’elle soit affectée et ait des difficultés à s’épanouir, et donc à relever les défis liés à son éducation et sa participation à l’essor du continent. Car : « Jusqu’aujourd’hui, la question se pose encore des conséquences quant à la considération portée aux femmes noires, mais aussi notamment quant aux rapports entre hommes et femmes » ([22]).

II. La carrière du mariage

En Afrique subsaharienne, le mariage est l’un des projets primordiaux pour les jeunes filles au détriment de l’école. Parce qu’elles y voient non seulement comme un moyen pour s’affirmer dans la société, mais également comme une fin en soi pour sortir de la pauvreté. En effet, le rêve des femmes africaines c’est l’appartenance au couple, comme une justification sociale. Le plus important pour elles, c’est « Leur fonction biologique de mère » ([23]), affirme Evelyn Reed. Pour certains hommes, dit-on, il n’est pas contraignant de voir une femme sans métier. Parce qu’ils savent que le métier le plus noble de la femme est le foyer. Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, le note avec pertinence qu’« il y a aussi celui qui trouve sa femme en rien diminuée parce qu’elle n’a pas de métier. La tâche du foyer est aussi noble, etc. » ([24]). La femme pourrait naturellement considérer le foyer comme une carrière noble. Mais tôt ou tard, dans cette logique, c’est elle qui subira les humiliations lorsque le couple aura des tensions : « C’est moi qui travaille et qui nourris la femme. Sans moi tu seras incapable de gagner ta vie » ([25]).

Même aujourd’hui, malgré que les femmes intègrent les universités, les administrations, le domaine professionnel et technique, si elles ne sont pas mariées, elles n’auront pas leur dignité. Parce que « la femme mariée est autorisée à se faire entretenir par son mari : elle est en outre revêtue d’une dignité sociale très supérieure à celle de la célibataire » ([26]),affirme Simone de Beauvoir. Dans ces conditions, c’est l’appartenance au couple qui confère à la femme sa carrière honorable : « On ouvre aux femmes les usines, les bureaux, les facultés, mais on continue à considérer que le mariage est pour elles une carrière des plus honorable » ([27]). Cette vision de voir en la femme qu’un être de foyer a engendré plusieurs conséquences chez la femme noire. Notamment, l’état de minorité, la paresse dans son processus d’éducation, le complexe d’infériorité face la domination masculine, l’acceptation de son corps comme un capital à exploiter, l’essor du mariage précoce, etc.

De plus, les raisonnements déviants et passifs tels que sans le foyer, la femme n’est rien. Même si elle ne réussit pas à l’école, elle aura un bon mari qui prendra soin d’elle. C’est pourquoi, aujourd’hui, la jeune fille africaine et ses parents n’ont qu’un seul souhait, celui de la recherche du prince charmant et du beau-fils providentiel. Simone de Beauvoir dit en effet : « Tout encourage la jeune fille à attendre du prince charmant fortune et bonheur plutôt qu’à tenter seule la difficile et incertaine conquête », et « Les parents élèvent leur fille en vue du mariage plutôt qu’ils ne favorisent son développement personnel » ([28]). En Afrique, plusieurs parents pensent qu’envoyer leurs filles en mariage est plus rassurant économiquement que de leur permettre d’aller à l’école. C’est l’une des raisons qui expliquent la montée en puissance du phénomène des mariages précoces en Afrique. Selon le Fonds International des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), « L’Afrique compte 130 millions d’enfants mariés, qu’il s’agisse de filles de moins de 18 ans déjà mariées ou de femmes adultes qui ont été mariées dans leur enfance. Aujourd’hui, l’UNICEF a lancé des rapports continentaux et régionaux sur le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines en Afrique » ([29]). Pour l’UNICEF,

Le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits de l’enfant. Pourtant, dans de nombreuses communautés du continent, les filles continuent d’être exposées à l’une de ces pratiques, voire aux deux. Le mariage d’enfants est présent sur tout le continent, avec les niveaux les plus élevés dans le Sahel et dans certaines poches d’Afrique centrale et orientale ([30]).

III. Les défis de l’éducation et du développement

Si pour Evelyn Reed, « Ce n’est pas la nature, mais la société de classes, qui a abaissé les femmes et élevé les hommes. Ce n’est pas la nature, mais la société de classes, qui a volé aux femmes leur droit à prendre part aux plus hautes fonctions de la société et qui a choisi de mettre l’accent sur leurs fonctions animales liées à la maternité » ([31]), alors on comprend mieux que l’éducation est inexorablement l’une des solutions pour que les femmes africaines connaissent leurs droits fondamentaux, s’épanouissent, font face aux inégalités sociales, sortent de l’emprise de la pauvreté et participent au développement durable de l’Afrique.

Valèse Mapto Kengne note que « La scolarisation, l’éducation et la formation sont à la fois une nécessité et une contrainte pour l’évolution des pays en développement, car le développement durable exige l’accès au savoir et à la culture moderne et technologique » ([32]). Comment les femmes africaines peuvent-elles faire face à l’inégalité des sexes, à la pauvreté, au complexe d’infériorité et au développement du continent si elles n’ont pas un minimum d’éducation ? Selon l’UNESCO, « Dans près de 10 Etats africains, 52 à 95% des filles n’ont pas accès à l’éducation du fait de la pauvreté » ([33]). Le faible niveau d’alphabétisation des femmes en Afrique subsaharienne est très élevé, surtout en milieu rural qu’en milieu urbain. Par conséquent, il constitue l’un des blocages pour le progrès de l’Afrique. Selon Divyanshi Wadhwa, experte en données, groupe de gestion de données sur le développement, Banque mondiale, « avec seulement le taux de 57%, c’est l’Afrique subsaharienne qui accuse le plus faible niveau au monde d’alphabétisation chez les femmes »[34]. Par exemple, entre les années 1990 et 2000, les statiques du taux d’analphabétisme en Afrique subsaharienne se présentent ainsi : « Au Tchad, l’analphabétisme touche 95% des femmes; au Rwanda plus de 57, 2%; en Centrafrique, 87,4% des femmes de plus 10 ans sont analphabètes en zone rurale et 56% des femmes représentent la population analphabète en zone urbaine…» ([35]). En substance, ces différents indicateurs montrent que la scolarisation des filles en Afrique subsaharienne reste un tabou, demeure une problématique. Car :

La scolarisation des filles demeure un problème en Afrique subsaharienne. Les indicateurs de scolarisation de l’Unesco et de la Banque mondiale, de même que les travaux sur la scolarisation des filles en Afrique subsaharienne en font foi. Selon les statistiques de l’Unesco, de l’Unicef et de la Banque mondiale, la scolarisation des filles dans les pays en développement accuse un retard d’au moins 30 ans par rapport à la scolarisation des filles dans les sociétés développées ([36]).

L’analphabétisme des femmes est encore un phénomène croissant en Afrique subsaharienne, donc il accentue la situation de précarité pour le continent. Ce qui revient à dire que si les femmes ou les jeunes filles africaines subsahariennes croupissent au seuil de l’analphabétisme, alors il sera difficile qu’elles soient en concurrence avec les hommes sur le marché du travail, voire qu’elles s’épanouissent ou qu’elles sortent de la pauvreté. En effet, l’éducation est un facteur substantiel pour leur épanouissement, et leur insertion dans la vie active. Parce que la femme africaine est considérée comme la pièce charnière de la famille. Ce qui sous-entend qu’elle doit se cultiver pleinement, se former et se responsabiliser. Dans cette optique, il faut favoriser la scolarisation des jeunes filles dans les pays africains. Au final, l’objectif de cette action est de valoriser la pleine intégration sociale et économique de la femme, et de promouvoir l’égalité des chances. Claudine Bralet affirme :

L’éducation est un droit fondamental de l’enfant. C’est pourquoi, en 1989, la Convention sur les droits de 1’enfant a fait du droit de l’enfant au développement et de l’universalisation de l’enseignement primaire en faveur des filles des objectifs prioritaires. Forte de cette Convention, la conférence panafricaine sur l‘éducation pour tous, tenue à Ouagadougou en 1993, a eu pour objectif de donner priorité à l’éducation des filles ([37]).

Dans le cas contraire, une femme africaine qui n’est pas éduquée est non seulement un potentiel danger pour le patrimoine matrimonial, mais également pour le développement du continent africain. Pour Caroline Fink, dans L’éducation des femmes et le développement en Afrique subsaharienne, « L’éducation des femmes en Afrique subsaharienne est indispensable pour pouvoir façonner les fondements d’un développement durable et le plus équitable possible pour l’ensemble de la population » ([38]). Selon elle,

L’ensemble des organismes internationaux pointent le fait que les femmes sont des vecteurs considérables de développement au sein des pays en développement mais sont bien souvent victimes des coutumes, des visions de la société et des lacunes du droit, ce qui les empêche bien évidemment de pouvoir contribuer comme elles le devraient à l’augmentation de la croissance économique mais aussi du développement, ce qui prive la plupart des pays d’Afrique subsaharienne d’une hausse considérable du bien-être de la population de cette région d’Afrique ([39]).

Partant de là, les gouvernements africains subsahariens ont le devoir d’intervenir dans le processus d’éducation des femmes. Parce que l’éducation est un moyen efficace pour briser la muraille des genres. En contexte africain, elle permet aux femmes de comprendre non seulement les logiques économiques et sociales, mais également de saisir les ressorts de l’inégalité des sexes. Pourquoi ? Dans Le Deuxième Sexe, troisième partie, Simone de Beauvoir pense, en substance, que l’indépendance économique et sexuelle est essentielle pour l’émancipation de la femme en tant qu’un être humain autonome et responsable. Dans ces conditions, l’instruction est l’un des facteurs primordiaux permettant aux femmes africaines de comprendre cette nécessité d’accéder à l’autonomie, comme principe de la pleine réalisation de l’être féminin. Néanmoins, il va falloir mettre à contribution les moyens d’accompagnement pour la formation de ces femmes, afin de favoriser l’accès à l’éducation et à la promotion de la femme. C’est dans l’objectif de faciliter leur intégration dans le processus de développement en Afrique. Cela suppose donc de promouvoir efficacement les politiques d’alphabétisation des femmes africaines au travers le dynamisme et la volonté des actions publiques par le canal du Ministère des Affaires sociales et de la promotion de la femme, du Ministère de la solidarité, du Ministère de la culture, du Ministère de l’Éducation nationale, du Ministère de l’Économie et avec l’appui des organismes nationaux et internationaux (ONG).

En outre, ces actions publiques peuvent s’appuyer sur les trois points centraux que nous supposons être nécessaires pour l’épanouissement de la femme africaine. D’abord, au niveau des jeunes filles à l’âge de la scolarisation, il faut promouvoir les formations universitaires et professionnelles (universités et grandes écoles) de qualité et à long terme, notamment sanctionnées par les diplômes de Licence, Master et Doctorat dans plusieurs domaines comme enseignement, magistrature, administration, économie, ingénierie, finance, médecine, banque, architecture, énergie, etc. Ensuite, au niveau des jeunes filles de plus de 25 ans avec Brevet d’Études du Premier Cycle et le Baccalauréat général, technologique et professionnel, valoriser les formations professionnelles de 2 à 3 ans en secrétariat, logistique et transport, gestion des ressources humaines, communication, enseignement 1er degré, techniciens, etc (avec les diplômes de BTS, DUT, et autres.).

Et enfin, au niveau des jeunes filles et femmes analphabètes, mettre en place les cours d’alphabétisation magistraux, suivis des formations professionnalisantes dans les centres de formation, en particulier dans les métiers tels que la couture, la coiffure, le commercial, l’agriculture, l’artisanat, la restauration, l’entretien, conduite, la mécanique, la soudure, etc. Ce processus de formation doit aussi prendre en compte les jeunes filles et femmes africaines qui sont dans les zones rurales, en tenant compte de la planification familiale. Au final, ces différentes formations ne doivent pas faire l’objet d’un aboutissement de l’association des chômeurs, comme c’est le cas dans bon nombre de pays africains, mais plutôt elles doivent obéir à la politique d’insertion centrée sur la formation-emploi. Ce qui permettra sans doute d’assurer à chaque pays africain un développement durable, et l’égalité des genres en matière d’éducation et d’emploi. Par conséquent, dans la mesure où les femmes africaines subsahariennes ont d’énormes potentiels pour booster le développement en Afrique. Par exemple, dans le domaine de l’agriculture, les femmes africaines produisent des denrées alimentaires destinées dans la vente du marché local. D’après Valentine Ambert, « En Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu’à 70% (voire 80% en Afrique centrale selon la FAO) des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés locaux. Elles répondent à une demande alimentaire croissante face à la démographie galopante du continent » ([40]).

Ainsi, pour augmenter la production et maximiser les ventes, non seulement dans le domaine de l’agriculture, mais aussi dans d’autres domaines, les femmes africaines devraient se constituer en association ou en coopérative. A cet effet, celles-ci doivent avoir pour capital les revenus générés par les cotisations mensuelles ou annuelles de leurs membres. A cela s’ajoute les revenus de ventes et subventions financières et matérielles venant des partenaires nationaux et internationaux.

IV. Le défi politique

Dans certains pays d’Afrique subsaharienne aujourd’hui, les jeunes filles africaines sont de plus en plus nombreuses à fréquenter les universités et grandes écoles. A ce titre, Valentine Ambert affirme : « De nos jours, pour la première fois, on voit dans un certain nombre d’universités africaines presque autant de filles que de garçons » ([41]). Malgré les préjugés sociaux, cette ouverture au monde du savoir, comme partout ailleurs, permet effectivement de voir que les femmes africaines réussissent dans de nombreux domaines tels que le droit, l’économie, le journalisme, l’enseignement, la médecine, l’ingénierie, etc. Ce qui sous-tend que l’Afrique regorge maintenant de femmes universitaires hautement diplômées, qualifiées et responsables. Mais dans le domaine politique, en dépit des avancées significatives dans certains pays africains, la présence et la participation de femmes dans les instances politiques sont encore hétérogènes, voire insignifiantes, dans l’ensemble du continent. D’après Léa Masseguin, « Avec une moyenne régionale de 23,9% de femmes au Parlement (chambre unique ou basse), l’Afrique subsaharienne se place à la 5e place du dernier classement d’ONU Femmes et l’Union interparlementaire (UIP) derrière les pays nordiques, l’Amérique et l’Europe (pays nordiques inclus et non inclus) » ([42]). Pour Laurence Rossignol, « la présence des femmes en politique est loin d’être une évidence et ne résulte pas d’un processus naturel » ([43]). Cette présence de moins en moins de femmes dans les gouvernements et parlements africains montre en suffisance qu’elles demeurent encore marginalisées dans le domaine politique. A cet égard, il reste encore beaucoup à faire : « Certains Etats comptent moins de 5% de femmes parlementaires comme la Mauritanie, Madagascar ou le Niger » ([44]). En effet, il faut noter que :

Malgré le fait que six pays africains figurent dans le top 20 des pays comportant le plus de femmes au sein de leur Parlement, la participation des femmes au processus politique est encore très faible dans de nombreux pays. Le Mali, la Centrafrique, le Bénin, le Swatini, les Comores et le Nigeria sont les États africains les moins avancés en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la sphère politique ([45])

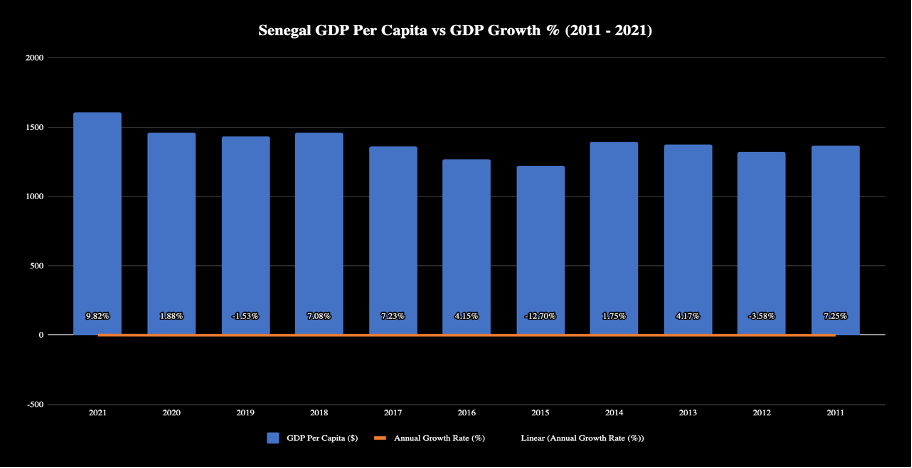

Selon les données du groupe de la Banque africaine de développement, la présence des femmes dans les sphères politiques et gouvernementales en Afrique a connu une évolution significative :

La proportion des femmes ministres est passée de 4% à 20%, avec l’Afrique du Sud (45 %), le Cap-Vert (36 %) et le Lesotho (32 %)9 en tête. Au niveau parlementaire, le Rwanda compte près de 60% de femmes et en Afrique du Sud près de 50% des représentants sont des femmes, d’autres pays comme la Namibie, le Burkina Faso, la Tanzanie, le Burundi, l’Ouganda ont près de 30% de femmes. Cette place est déterminante car, c’est là que se joue le changement politique. En Afrique du Sud, les femmes parlementaires ont réussi à faire légaliser l’avortement et pénaliser la violence familiale. En Ouganda, elles ont contribué à l’adoption d’une loi faisant du viol un crime passible de la peine capitale. Même l’investiture suprême a été conquise : au Libéria, au Malawi, les chefs d’Etat sont des femmes ([46]).

Ces données illustrent manifestement qu’il est temps que les femmes africaines subsahariennes s’impliquent davantage dans l’organisation politique du continent. Pour ce faire, les gouvernements africains doivent faciliter les mécanismes d’insertion. De plus, les femmes africaines, elles-mêmes, doivent se battre pour accéder à une éducation de qualité, afin de s’imposer dans le leadership ou dans la politique. C’est par l’éducation que l’Afrique a eu de femmes d’affaires, diplômées, militantes féministes qui influencent aujourd’hui le domaine politique.

Selon Catherine Coquery-Vidrovitch, c’est effectivement l’idéal qui anime les femmes africaines actuelles : « Des femmes d’action, militantes féministes ou femmes d’affaires, cherchent à influer dans le domaine législatif et politique »[47]. Ainsi, il y a quelques femmes africaines qui ont montré le chemin de la réussite dans le domaine de la politique en Afrique. En l’occurrence, Ellen Johnson Sirleaf, qui est la première femme à diriger un pays africain, le Libéria (2006-2018). Joyce Benda est la deuxième femme à diriger un pays africain, le Malawi (2012-2014). Rose Francine Rogombé, ancienne Présidente du Sénat et présidente par intérim au Gabon en 2009 après la mort d’Omar Bongo Ondimba. Nkosazana Dlamini-Zuma, après plusieurs postes ministériels occupés en Afrique du Sud, est devenue la première femme à diriger la Commission de l’Union Africaine en 2008 succédant au Gabonais Jean Ping. Judith Suminwa Tuluka est devenue la première femme cheffe du gouvernement en République Démocratique du Congo, le 01 avril 2024. L’Afrique a plusieurs potentiels féminins qui excèdent en politique, dans leadership féminin et dans d’autres domaines. Mais que les jeunes filles africaines subsahariennes sachent que l’éducation est l’antichambre de cet essor.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il sied de retenir qu’au-delà des stéréotypes et le préjugé de supériorité masculine, il y a surtout le déficit d’éducation qui constitue l’un des blocages de l’épanouissement de la femme africaine subsaharienne. Ce difficile accès à l’éducation, voire ce phénomène de la déscolarisation ou de l’analphabétisme chez les filles africaines, a plusieurs causes, notamment la pauvreté qui sévit les familles africaines. Chez les filles (battantes et assistées) dont les familles sont pauvres et non instruites, il est difficile d’accéder à l’éducation. Dans la mesure où « avec relativement peu de moyens financiers et d’appui familial, ces filles doivent se débrouiller et concevoir des solutions inédites afin de triompher de l’adversité » ([48]).

Parfois, certaines abandonnent complétement l’école tôt, et d’autres n’y sont jamais allées. Alors que chez les filles (héritières) dont les familles sont instruites et opulentes, il y a plus de chances de persévérer dans les études : « les parents instruits ont de meilleures chances de voir leurs filles, des héritières, persévérer dans leurs études » ([49]). En l’occurrence, la pauvreté affecte les femmes africaines de multiples façons, à savoir : l’incapacité d’accéder à l’éducation et le sentiment d’impuissance face à certains défis, en ce qui concerne la réalisation de leurs projets à court et à long terme.

Mais il faut noter que celle-ci (pauvreté) est due partiellement aux inégalités sociales et au manque d’opportunités financières auxquelles les femmes africaines font face actuellement. Comment pourraient-elles aspirer aux meilleures conditions de vie si elles sont pauvres (sans formation, éducation et emploi) ? On estime que l’Afrique subsaharienne possède un capital humain exceptionnel, parmi lequel le féminin. C’est pourquoi, les gouvernements africains gagneraient à penser inéluctablement l’engagement des femmes africaines dans la redynamisation économique, sociale, culturelle et politique. C’est une organisation étatique qui intègre le principe d’égalité des genres, et donc favorisant l’essor éducatif, économique et social de la femme africaine. Gouverner ainsi donnerait naturellement la possibilité aux pays africains d’éradiquer la pauvreté, mais aussi d’amorcer respectivement le véritable développement durable en Afrique.

Dès lors, si on part de l’idée selon laquelle certains anciens grecs (Platon, Xénophon, Aristote) considéraient l’économie comme une science relevant de l’activité ou de la gestion familiale, alors les femmes africaines, étant les gouvernantes des foyers, assumeraient logiquement et mieux les charges économiques, sociales et politiques dans les pays africains. Plus précisément, les femmes ont la capacité de gestion administrative conséquente, et un véritable sens organisationnel. Toutefois, l’accès à une éducation de qualité est la clé pour booster ce potentiel féminin. Dit autrement, la formation est une voie salvatrice pour l’accomplissement des femmes africaines, donc elle est l’unique voie du progrès de la femme. N’est-ce pas « le bonheur s’accroît lorsque la qualité de la vie peut être améliorée grâce à divers moyens techniques et, en particulier, grâce à l’éducation » ([50]) ? Si l’égalité entre les sexes est aussi une question de pouvoir, alors les femmes africaines subsahariennes auront la pleine responsabilité de lutter pour leur leadership, voire pour leur réussite. Parce que le pouvoir ou la réussite n’est pas acquis d’emblée, mais c’est le fruit d’un long processus impliquant de nombreux efforts et sacrifices. Chez les filles africaines « battantes, la scolarisation est vécue dans le sacrifice, la souffrance et l’impuissance » ([51]). Comme pour dire, « On ne naît pas femme, on le devient » ([52]). En somme, on comprend mieux que nonobstant l’hégémonie masculine, l’avenir de l’Afrique subsaharienne sera entre les mains des femmes : « Multiple et indivisible, l’Afrique sera sauvée par les femmes. […] à Dakar, Bamako, Harare ou Naïrobi. À Djibouti, […] elles s’impliquent plus dans les grands dossiers sociaux – éducation, santé […] Éduquez les femmes, poussez-les vers l’instruction […] » ([53]).

Indications bibliographiques

Ambert, Valentine, 2021, « Afrique : le rôle sous-estimé des femmes dans le développement », Youmetter, 31 août.

Atangana, Nicolas, 1957, « La femme africaine dans la société », Paris, Éditions Présence Africaine, p.10

Barthélémy, Pascale, 2010, Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), Paris, Éditions Presses Universitaires de Rennes, 346 p.

Coquery-Vidrovitch, Catherine, 2013, Les Africains. Histoire des femmes d’Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle, Paris, Éditions La Découverte, 414 p.

2015, « Les femmes en devenir en Afrique subsaharienne », Paris, Éditions Fondation Gabriel Péri, in La Pensée, 2015.

De Beauvoir, Simone, 1949, Le Deuxième sexe, les extraits publiés dans Paris Match, n° 20, 6 août. In La philosophie magazine / Hors-Série, XXe siècle : Les philosophes face à l’actualité, Paris, août-septembre 2008.

Diop, Makhtar, 2015, « Les femmes en Afrique : Un formidable atout dans la lutte contre la pauvreté », Nasikiliza.

Fink, Caroline, 2011, « L’éducation des femmes et développement en Afrique subsaharienne », HAL open science, Economies et finances.

Hugo Victor, 1978, Discours de commémoration de l’abolition de l’esclavage, 18 mai.

Hurston, Zora Neale, 1937, Une femme noire, trad. Françoise Brodsky, Éditions de l’Aube, 1996, 339 p.

Jurado, Angeles, 2018, « Comment le féminisme est-il représenté en Afrique », Esglobal.

Le Bihan, Yann, 2006, « L’ambivalence du regard colonial porté sur les femmes d’Afrique noire », Cahiers d’études africaines, Éditions OpenEdition.

2011, Femme noire en image. Racisme et sexisme dans la presse française actuelle, Paris, Éditions Hermann, 422 p.

Masseguin, Léa, 2019, « Les femmes en politique : une participation inégale sur le continent en 2019 », Société, Jeuneafrique.

Mouloungui, Christian Dior, 2023, « L’éducation : Quel rôle dans le processus de démocratisation en Afrique subsaharienne ? », Analyse politique. Gouvernance et État de droit, Paris, Éditions Afrique des Idées, 15 mai, 16 p.

2023, « Les médias en Afrique subsaharienne : Enjeux et perspectives démocratiques », Analyse politique, Paris, Éditions Afrique des Idées, 21 juin, 20 p.

2024, « La philosophie en contexte gabonais : Quels enjeux éducatifs et politiques ? », Analyse politique, Paris, Éditions Afrique des Idées, 16 janvier, 12 p.

Reed, Evelyn, 2008, « De l’infériorité comme mythe », in La philosophie magazine / Hors-Série, XXe siècle : Les philosophes face à l’actualité, Paris, août-septembre.

Rossignol, Laurence, 2013, « Les femmes en politique », in Après-demain, Paris, Éditions Fondation Seligmann, p. 24-25.

Sarr, Fatou, 2016, « Féminisme en Afrique occidentale ? Prise de conscience et luttes politiques et sociales », Vents d’Est, vents d’Ouest : Mouvement de femmes et féminismes anticoloniaux, Genève, Éditions Graduate institute Publications, 26 p.

Sow, Fatou, 1987, « Femmes africaines, emploi et division internationale du travail », Paris, Éditions Présence Africaine, 31 p.

Wadhwa, Divyanshi, 2019, « Alphabétisation des femmes : des progrès, mais toujours pas de parité », Banque mondiale, blog de donnéess, 22 p.

[1] Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, les extraits publiés dans Paris Match, n° 20, 6 août 1949. In La philosophie magazine/Hors-Série, XXe siècle : Les philosophes face à l’actualité, Paris, août-septembre 2008, p. 58.

[2] Victor Hugo, Discours de commémoration de l’abolition de l’esclavage, 18 mai 1978. Voir « Discours sur l’Afrique » de 1879, actes et paroles, Laffont, collection Bouquins, tome 4, p. 1010, cité par Seillan J. m., Aux sources du roman colonial. L’Afrique à la fin du XIXe siècle, Éditions Karthala, 2006, p. 14.

[3] Victor Schœlcher, journaliste et homme politique français, est considéré comme le père de l’abolition d’esclavage en France. Voir « Victor Schœlcher (1804-1893) – Une vie, un siècle [archive] », sur senat.fr (consulté le 23 mars 2024).

[4] Emmanuel Debono et Stéphane Nivet, « 18 mai 1879 : Victor Hugo se plante sur la colonisation », Mémoire et histoire, Licra, 18 mai 2021.

[5] Yann Le Bihan « L’ambivalence du regard colonial porté sur les femmes d’Afrique noire », Cahiers d’études africaines, Éditions OpenEdition, 1 septembre 2006, p. 513.

[6] Ibid., p. 513.

[7] Nous relevons ici le caractère contraignant de la femme dans la société africaine traditionnelle, qui perdure aujourd’hui. Celui-ci pense que le prestige d’une femme ou épouse se mesure au foyer. Notamment, au nombre d’enfants procrée, qu’elle donne au lignage, surtout dans le système patrilinéaire. Mais aussi à la soumission aliénante au mari, les droits à l’éducation compromis et allant uniquement dans le sens de promouvoir la domination masculine, adepte des travaux champêtres et ménagés, etc. Pa ailleurs, il faut maintenant voir la femme africaine subsaharienne comme les êtres disposant de plusieurs potentiels, et donc capables de s’affirmer.

[8] Aradjouman Modeste Boro, « La place de la femme dans le système traditionnel africain », Institut Supérieur Privé de Philosophie, Éditions Maison Lavierie, 03 juin 2014.

[9] Fatou Sarr, « Féminisme en Afrique occidentale ? Prise de conscience et luttes politiques et sociales », in Vents d’Est, vents d’Ouest : Mouvement de femmes et féminismes anticoloniaux, Genève, Éditions Graduate institute Publications, 2009, p. 1.

[10] Rameline Kamga, « Le leadership réside en la capacité de provoquer le changement grâce à une motivation positive », Magazine Femme, n° 40, août 2012, p. 2

[11] L’Afrique subsaharienne a connu l’esclavage entre 1500 et 1900.

[12] Depuis la conférence de Berlin de 1884-1885, le continent africain est divisé en colonies appartenant à des pays européens. Voir Elizabeth Heath, Berlin Conference of 1884–1885 : Meeting at which the major European powers negotiated and formalized claims to territory in Africa; also called the Berlin West Africa Conference., Henry Louis Gates, Jr. and Kwame Anthony Appiah (ISBN 978-0-199-73390-3).

[13] La ségrégation est une politique de la discrimination raciale mise en place au sein d’une nation. Celle-ci consiste à séparer physiquement les personnes selon les critères raciaux. C’est aux États-Unis entre 1877 et 1964 elle a été mise en place. En effet, selon le régime socio-juridique que les États-Unis ont connu à partir de la fin de la guerre de sécession en 1865, les Noirs ont été séparés des Blancs. Martin Lutter King (1929-1968), une légende de la lutte des droits civiques, à travers les manifestations pacifiques, a mené une lutte farouche contre la ségrégation aux États-Unis. Il est assassiné le 4 avril 1968. Sans oublier aussi Malcom X, l’une des figures emblématiques du mouvement noir de la lutte pour les droits civiques assassiné le 21 février 1965.

[14] En politique, l’apartheid une gouvernance qui tend à séparer les groupes sociaux ou ethniques. En Afrique du Sud, elle a permis de mettre en place la séparation des Blancs et des Noires, comme deux groupes sociaux distincts entre 1948 et 1994. Nelson Mandela en est une figure emblématique pour la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Il a été emprisonné pendant 27 ans pour sabotage et conspiration dans le but de renverser le gouvernement.

[15] Jacques Brasseul, « Colonisation », in Histoire économique de l’Afrique tropicale, 2016, p. 297-335.

[16] Voir Patrice Elie Dit Casaque, « Esclavage, femme, noire : la triple discrimination », Histoire, Le portail des Outre-mer (la 1ere.francetvinfo.fr), 9 mai 2020.

[17] Patrice Elie Dit Casaque, Op. cit.

[18] Angeles Jurado, « Comment le féminisme est-il représenté en Afrique ? », Esglobal, 31 décembre 2020.

[19] Lire à ce sujet, Catherine Coquery-Vidrovitch, Les Africaines. Histoire des femmes d’Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle, Paris, Éditions La Découverte, 2013, p. 7.

[20] Patrice Elie Dit Casaque, Op. cit.

[21] Makhtar Diop, « Les femmes en Afrique : un formidable atout dans la lutte contre la pauvreté », Nasikiliza, 29 janvier 2015.

[22] Patrice Elie Dit Casaque, Op. cit

[23]Evelyn Reed, « De l’infériorité commemythe », in La philosophie magazine / Hors-Série, XXe siècle : Les philosophes face à l’actualité, Paris, août-septembre, p. 59.

[24] Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, Op. cit., 58.

[25] Ibid., p. 58.

[26] Ibid., p. 59.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Lire à ce sujet, UNICEF, À l’occasion de la Journée internationale de l’enfant africain, Adis Ababa, Dakar, Nirobi, New-York, 16 juin 2022.

[30] Ibid.

[31] Evelyn Reed, « De l’infériorité comme mythe », in La philosophie magazine / Hors-Série, XXe siècle : Les philosophes face à l’actualité, Paris, août-septembre, 2008.

[32] Valèse Mapto Kengne, Thèse de Doctorat int:itulée : Les filles sur le chemin de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : analyse de leurs trajectoires, représentations sociales de l’école et résilience à travers leurs récits biographiques, soutenue en février 2011 à l’Université de Montréal (Canada), Faculté des sciences de l’éducation, Département d’administration et fondements de l’éducation. Voir résumé (p. iii).)

[33] Voir UNESCO, L’éducation des filles-les faits. Rapport mondial de suivi sur l’EPT. Fiche d’information, [en ligne], octobre 2013, p.2-3, disponible sur http://fr.unesco.org/gem-report/sites/ gem-report/files/girls-factsheet-fr.pdf, (consulté le 27/04/2024).

[34] Divyanshi Wadhwa, « Alphabétisation des femmes : des progrès, mais toujours pas de parité », Banque mondiale, blog de données, 05 septembre 2019.

[35] Makhoumy fall, « Qui et où sont les analphabètes? Afrique sub-saharienne francophone », Education for All Global Monitoring Report, UNESCO, 2066, p. 4-7.

[36] Valèse Mapto Kengne, Thèse de Doctorat, Op. cit., p. 8.

[37] Claudine Bralet, « Les femmes, l’éducation et l’eau en Afrique, Paris, UNESCO, 2000.

[38] Caroline Fink, « L’éducation des femmes et développement en Afrique subsaharienne », HAL open science, Economies et finances. 2011, p. 27.

[39] Ibid., p. 27.

[40] Voir Valentine Ambert, « Afrique : le rôle sous-estimé des femmes dans le développement », Youmetter, 31 août 2021.

[41] Ibid.

[42] Léa Masseguin,« Les femmes en politique : une participation inégale sur le continent en 2019 », Société, Jeuneafrique, 3 mai 2019.

[43] Laurence Rossignol, « Les femmes en politique », in Après-demain, Paris, Éditions Fondation Seligmann, 2013, p. 25.

[44] Voir Afrique Renouveau, « La lutte des femmes pour l’égalité », disponible sur http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/july-2005/la-luttedes-africaines-pour-légalité, (consulté le 27/04/2024).

[45] Léa Masseguin, Op. cit.

[46] Nisrine Eba Nguema, « Etre une femme africaine aujourd’hui ».

[47] Catherine Coquery-Vidrovitch, (« Les femmes en devenir en Afrique subsaharienne », Paris, Éditions Fondation Gabriel Péri, in La Pensée, 2015, p. 58.

[48] Valèse Mapto Kengne, Thèse de Doctorat, Op. cit., p. iv.

[49] Ibid.

[50] Claudine Bralet, « Les femmes, l’éducation et l’eau en Afrique » ? Op. cit.

[51] Valèse Mapto Kengne, Op. cit., p. iv.

[52] Simone de Beauvoir, Deuxième Sexe, Op. cit., p. 58.

[53] Monga (2007 : p. 188). Célestin Monga, C. (2007). Un Bantou à Washington, un Bantou à Djibouti, Paris, Éditions P.U.F., 2007, p. 188.