Depuis le discours de Harry Truman du 29 Janvier 1949, l’aide au développement est devenue l’une des politiques majeures des institutions internationales et un sujet important du débat public global. Naturellement, la question de l’efficacité de l’aide au développement des pays les plus pauvres s'est posée. Les opinons sur ce sujet sont diverses et variées; hommes politiques, économistes, activistes d’ONGs et philanthropes n’ont pas hésité à se positionner pour ou contre la croyance selon laquelle l’aide au développement serait un facteur de croissance pour les pays sous-développés. Dans cet article qui est une revue de la littérature économique sur le sujet, nous verrons que les économistes du développement sont partagé sur l’utilité de l’aide. Deux camps s’opposent : le camp Contre l’aide mené par William Easterly et Dambisa Moyo et le camps Pour l’aide incarné par Jeffrey Sachs.

Depuis le discours de Harry Truman du 29 Janvier 1949, l’aide au développement est devenue l’une des politiques majeures des institutions internationales et un sujet important du débat public global. Naturellement, la question de l’efficacité de l’aide au développement des pays les plus pauvres s'est posée. Les opinons sur ce sujet sont diverses et variées; hommes politiques, économistes, activistes d’ONGs et philanthropes n’ont pas hésité à se positionner pour ou contre la croyance selon laquelle l’aide au développement serait un facteur de croissance pour les pays sous-développés. Dans cet article qui est une revue de la littérature économique sur le sujet, nous verrons que les économistes du développement sont partagé sur l’utilité de l’aide. Deux camps s’opposent : le camp Contre l’aide mené par William Easterly et Dambisa Moyo et le camps Pour l’aide incarné par Jeffrey Sachs.

Les macroéconomistes ont commencé à s’intéresser à la question de l’aide extérieure très tôt. Dès les années 1960, le chef de fil de l’Ecole de Chicago Milton Friedman a exprimé son pessimisme et ses doutes quant à l’efficacité de l’aide. Pour Peter Bauer et lui, l’aide publique au développement est un « excellent moyen de transférer l’argent des pauvres des pays riches aux riches des pays pauvres. » Easterly et Moyo héritent de cette tradition Friedmanienne dans leurs études néoclassiques et estiment que l’aide fait plus de mal que de bien aux pays pauvres d’Afrique. De leur point de vue, au lieu d’espérer que l’aide tombe dans nos comptes nationaux, nos gouvernements devraient encourager la privatisation des sociétés et favoriser l’ouverture de marchés libres.

Beaucoup d’études économétriques corroborent leurs doutes. En effet, des études montrent que l’aide au développement n’aurait pas d’effet sur la vitesse de développement des pays sous-développés. Au contraire cet aide a même laissé des traces néfastes pour les pays qui en ont bénéficié. Quelques effets secondaires sont par exemple une appréciation inexacte de la monnaie du pays receveur, l’augmentation de la corruption mais aussi un certain laxisme sur les réformes économiques à mener. Par ailleurs, d’autres formes d’aide comme l'importation des excédents agricoles de l'occident ont affaibli les producteurs locaux. Enfin, malgré les exigences des plans d’ajustement structurels en matière de bonne gouvernance, une étroite corrélation a été faite dans certains cas entre la mal-gouvernance et l'aide bilatérale (au point de se demander si ce n'était pas l'aide qui encourageait la corruption et non la corruption présente dans certains pays pauvres qui diminuait l'efficacité de l'aide.) Mobuto, par exemple, avait, à sa mort, assez d'argent dans des banques suisses pour couvrir la totalité de la dette extérieure du Zaïre.

Examinons l’argumentaire d’Easterly et Moyo plus dans le détail.

William Easterly est sceptique sur l’aide au développement qu’il considère comme un phénomène de mode. Dans Le fardeau de l'homme blanc – l'échec des politiques occidentales d'aide aux pays pauvres, Easterly donne sa vision de l’aide extérieure. Il suspecte les missions messianiques de bienfaisance d'être intimement des missions colonisatrices. Il réfute la thèse selon laquelle les pays pauvres sont coincés dans un « piège de la pauvreté » (poverty trap) d’où il ne serait possible de les faire sortir qu'en leur envoyant massivement de l'argent. Pour appuyer ses propos, il montre des évidences statistiques qui, dit-il, prouvent que certains pays émergents ont atteint leur statut de pays développés sans apport massif d’argent de l’extérieur. Il critique notamment l’annulation de la dette des pays pauvres en soulignant les résultats négatifs qui ont été observés en lieu et place de la relance escomptée de ces pays pauvres aprés l'annulation de leur dette.

William Easterly est sceptique sur l’aide au développement qu’il considère comme un phénomène de mode. Dans Le fardeau de l'homme blanc – l'échec des politiques occidentales d'aide aux pays pauvres, Easterly donne sa vision de l’aide extérieure. Il suspecte les missions messianiques de bienfaisance d'être intimement des missions colonisatrices. Il réfute la thèse selon laquelle les pays pauvres sont coincés dans un « piège de la pauvreté » (poverty trap) d’où il ne serait possible de les faire sortir qu'en leur envoyant massivement de l'argent. Pour appuyer ses propos, il montre des évidences statistiques qui, dit-il, prouvent que certains pays émergents ont atteint leur statut de pays développés sans apport massif d’argent de l’extérieur. Il critique notamment l’annulation de la dette des pays pauvres en soulignant les résultats négatifs qui ont été observés en lieu et place de la relance escomptée de ces pays pauvres aprés l'annulation de leur dette.

Dambisa Moyo une écrivaine et économiste zambienne (et accessoirement présentée par les médias comme « étant passée chez Goldman Sachs ») est l’auteure de L'Aide Fatale : Les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique. Dans cet essai devenu best-seller, elle soutient radicalement que l’aide extérieure est mauvaise pour l’Afrique et qu’elle devrait être arrêtée. Pour Moyo, l’aide sans limites aux gouvernements africains a créé la dépendance, encouragé la corruption et enfin perpétué la mal-gouvernance et la pauvreté. Elle estime que l’aide extérieure contribue au cercle vicieux de la pauvreté et cache la vraie croissance économique de l’Afrique. Pour elle, la fin de l'aide inciterait les gouvernements à agir et à chercher des sources de financement plus durables et plus efficaces. Le livre de Moyo a eu un écho favorable auprès de certains dirigeants africains comme le président rwandais Paul Kagamé qui estime que « [L’Aide Fatale] a fourni une évaluation précise des enjeux de l’aide aujourd’hui ». Par ailleurs, le président sénégalais Abdoulaye Wade a exprimé un jugement similaire à celle de Moyo sur l'aide.

Dambisa Moyo une écrivaine et économiste zambienne (et accessoirement présentée par les médias comme « étant passée chez Goldman Sachs ») est l’auteure de L'Aide Fatale : Les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique. Dans cet essai devenu best-seller, elle soutient radicalement que l’aide extérieure est mauvaise pour l’Afrique et qu’elle devrait être arrêtée. Pour Moyo, l’aide sans limites aux gouvernements africains a créé la dépendance, encouragé la corruption et enfin perpétué la mal-gouvernance et la pauvreté. Elle estime que l’aide extérieure contribue au cercle vicieux de la pauvreté et cache la vraie croissance économique de l’Afrique. Pour elle, la fin de l'aide inciterait les gouvernements à agir et à chercher des sources de financement plus durables et plus efficaces. Le livre de Moyo a eu un écho favorable auprès de certains dirigeants africains comme le président rwandais Paul Kagamé qui estime que « [L’Aide Fatale] a fourni une évaluation précise des enjeux de l’aide aujourd’hui ». Par ailleurs, le président sénégalais Abdoulaye Wade a exprimé un jugement similaire à celle de Moyo sur l'aide.

POUR

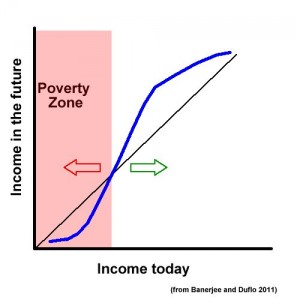

Le camp favorable à l’aide au développement tourne autour de la personne de Jeffrey Sachs économiste et conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon. Dans La Fin de la Pauvreté son ouvrage paru en 2005, Sachs écrit : « la gouvernance africaine est pauvre parce que l’Afrique est pauvre ». Pour Sachs, en prenant les mesures adéquates, la pauvreté peut être éradiquée d'ici 20 ans (notons que 1,1 milliard de personnes vivent avec moins de l'équivalent d'1$/jour). La Chine et l'Inde ont valeur d’exemples; la Chine a « sauvé » 300 millions de ses habitants de la pauvreté au cours des deux dernières décennies. Des personnes « sauvées », car pour Sachs, il y a un seuil de pauvreté en deçà duquel les individus sont piégés dans un cercle vicieux et ne peuvent en sortir qu'avec un apport d’argent extérieur suffisant. C’est la notion de « poverty trap » dont l’existence est réfutée par Easterly. Sur la courbe en S ci-dessous, on peut voir qu’un individus a besoin d’un revenu supérieur à un certain niveau pour que ses revenus futurs soient supérieurs à son revenu présent et pour qu’il sorte de la zone de pauvreté.

Le camp favorable à l’aide au développement tourne autour de la personne de Jeffrey Sachs économiste et conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon. Dans La Fin de la Pauvreté son ouvrage paru en 2005, Sachs écrit : « la gouvernance africaine est pauvre parce que l’Afrique est pauvre ». Pour Sachs, en prenant les mesures adéquates, la pauvreté peut être éradiquée d'ici 20 ans (notons que 1,1 milliard de personnes vivent avec moins de l'équivalent d'1$/jour). La Chine et l'Inde ont valeur d’exemples; la Chine a « sauvé » 300 millions de ses habitants de la pauvreté au cours des deux dernières décennies. Des personnes « sauvées », car pour Sachs, il y a un seuil de pauvreté en deçà duquel les individus sont piégés dans un cercle vicieux et ne peuvent en sortir qu'avec un apport d’argent extérieur suffisant. C’est la notion de « poverty trap » dont l’existence est réfutée par Easterly. Sur la courbe en S ci-dessous, on peut voir qu’un individus a besoin d’un revenu supérieur à un certain niveau pour que ses revenus futurs soient supérieurs à son revenu présent et pour qu’il sorte de la zone de pauvreté.

Le constat de Sachs est que dans une nation, il suffit qu’une génération sorte de la zone de pauvreté pour que les générations suivantes prospèrent. Ainsi, Il recommande aux organismes d’aide de fonctionner comme des sociétés de capital-risque (« venture capital ») c’est-à-dire qu’ils donnent la totalité de l’aide prévue à un pays et non juste une fraction comme c’est communément fait. Ainsi, comme tout autre start-up, les pays qui commencent leur développement doivent absolument recevoir le montant de l'aide nécessaire (et promis au sommet du G-8 en 2005). Cependant, alors qu’une start-up peut se déclarer en faillite lorsqu'elle n’a plus assez de fonds, des habitants des pays pauvres continuent à mourir massivement ce qui aurait pu être évité par une augmentation de l'aide. Pour Sachs, l'aide au développement doit donc passer de 65 milliards (en 2002) à 195 milliards de $ en 2015 afin que les pays en voie de développement entrent dans des cercles vertueux de croissance.

Le constat de Sachs est que dans une nation, il suffit qu’une génération sorte de la zone de pauvreté pour que les générations suivantes prospèrent. Ainsi, Il recommande aux organismes d’aide de fonctionner comme des sociétés de capital-risque (« venture capital ») c’est-à-dire qu’ils donnent la totalité de l’aide prévue à un pays et non juste une fraction comme c’est communément fait. Ainsi, comme tout autre start-up, les pays qui commencent leur développement doivent absolument recevoir le montant de l'aide nécessaire (et promis au sommet du G-8 en 2005). Cependant, alors qu’une start-up peut se déclarer en faillite lorsqu'elle n’a plus assez de fonds, des habitants des pays pauvres continuent à mourir massivement ce qui aurait pu être évité par une augmentation de l'aide. Pour Sachs, l'aide au développement doit donc passer de 65 milliards (en 2002) à 195 milliards de $ en 2015 afin que les pays en voie de développement entrent dans des cercles vertueux de croissance.

En résumé, pour Sachs il faut plus d’aide et pour Easterly et Moyo il ne faut plus d’aide. Pour marquer son désaccord avec les conclusions d'Easterly, Sachs l'accuse de pessimisme excessif, de surestimation des coûts de vie des pauvres dans ses recherches et d’aveuglement par rapport aux leçons tirées du passé. Par ailleurs, le philosophe et économiste nobélisé Amartya Sen félicite Easterly pour son analyse des problèmes de l’aide au développement mais il critique le jugement négatif qu’il porte sur tous les programmes liés à l’aide et le peu de crédit qu'il accorde aux organismes d’aide alors que des résultats positifs ont parfois été obtenus grâce à ceux-ci.

Quant à Moyo, les solutions de libre marché qu’elle préconise sont dans la pratique plutôt des solutions de long terme. Cinq ans ne seront peut être pas suffisants pour mettre en place ses solutions qui en plus nécessitent un cadre adéquat pour que l’échange soit propice au développement (hypothèses de la concurrence parfaite, bonne gouvernance). En outre, arrêter l’aide pour que les africains cherchent à se financer eux même comme le pense Moyo est, pour l’économiste Paul Collier une idée séduisante mais trop optimiste en ce que « ça exagère les opportunités de financement alternatifs des pays africains et sous-estime les difficultés auxquelles les sociétés africaines font face. »

Enfin, on peut se demander si on peut dire avec certitude que l’aide au développement est défavorable à la croissance ? Sur la figure ci-contre, le PIB/h des pays aidés est représenté par la courbe en rouge. Savons-nous ce qui se serait passé sans les programmes d’aide enclenchés dans les années 60 ? Aurions-nous décollé vers la courbe verte comme le pense Easterly et Moyo ? Aurions-nous régressé en dessous de la courbe jaune ? Nous ne saurons peut être jamais ; il est difficile de simuler une expérience à l’échelle des pays et il n’y a qu’une seule Afrique !

Enfin, on peut se demander si on peut dire avec certitude que l’aide au développement est défavorable à la croissance ? Sur la figure ci-contre, le PIB/h des pays aidés est représenté par la courbe en rouge. Savons-nous ce qui se serait passé sans les programmes d’aide enclenchés dans les années 60 ? Aurions-nous décollé vers la courbe verte comme le pense Easterly et Moyo ? Aurions-nous régressé en dessous de la courbe jaune ? Nous ne saurons peut être jamais ; il est difficile de simuler une expérience à l’échelle des pays et il n’y a qu’une seule Afrique !

CE QUI COMPTE N’EST PAS « LA GRANDE QUESTION » MACROECONOMIQUE

Sachs, souvent désigné en « rêveur pragmatique » ne croit pas que l’augmentation de l’aide est la panacée à tous les maux. Il a clairement souligné la nécessité d'une approche non simplificatrice et unique sur le développement des pays les moins avancés ; et dans cette approche, la responsabilité des pays étrangers ne peut qu’augmenter par rapport aux solutions basées sur l’aide et non diminuer. Il propose des méthodes concrètes d’éradication de la pauvreté comme, par exemple, le financement de l’agriculture grâce à l’aide au développement (avec de meilleures semences , une irrigation améliorée et l’utilisation d’engrais, les cultures en Afrique et en d'autres endroits peuvent augmenter de 1 tonne / hectare à 3-5 tonnes/hectare). Il préconise également, sur le plan financier, les politiques de microcrédit et, sur le plan de la santé, la distribution gratuite de moustiquaires qui font souvent défaut dans les régions pauvres. L'impact économique du paludisme a été estimé en Afrique à 12 milliards $/an. Sachs estime que le paludisme peut être éradiqué avec 3milliards$/an ce qui montre que l’aide pour les projets contre le paludisme est un investissement économiquement justifié.

Comme pour le cas du paludisme, il y a beaucoup de problèmes liés au développement qui ne peuvent se résoudre actuellement avec l’aide. De fait il vaudrait mieux se focaliser sur l’efficacité des différentes politiques faisant intervenir l’aide que de débattre si dans l’absolu l’aide est bonne ou si elle ne l’est pas. C’est exactement ce que font Abhijit Banerjee et Esther Duflo du Jameel Poverty Action Lab auteurs de Repenser la pauvreté. Ils ont fait des expériences en situation réelle sur des sujets microéconomiques simples et ont pu montrer que les formes d’interventions suivantes que peut prendre l'aide au développement sont très efficaces:

Comme pour le cas du paludisme, il y a beaucoup de problèmes liés au développement qui ne peuvent se résoudre actuellement avec l’aide. De fait il vaudrait mieux se focaliser sur l’efficacité des différentes politiques faisant intervenir l’aide que de débattre si dans l’absolu l’aide est bonne ou si elle ne l’est pas. C’est exactement ce que font Abhijit Banerjee et Esther Duflo du Jameel Poverty Action Lab auteurs de Repenser la pauvreté. Ils ont fait des expériences en situation réelle sur des sujets microéconomiques simples et ont pu montrer que les formes d’interventions suivantes que peut prendre l'aide au développement sont très efficaces:

– les subventions accordées aux parents et exclusivement réservées à l'éducation des enfants et à leurs soins de santé,

– Les subventions des uniformes scolaires et des manuels

– l'enseignement correctif des adultes analphabètes afin qu’ils sachent lire et écrire

– Les subventions des médicaments vermifuges, vitamines et suppléments nutritionnels

– Les programmes de vaccination et de prévention du VIH/SIDA

– Les subventions des pulvérisateurs contre le paludisme et des moustiquaires

– L’approvisionnement en engrais adaptés

– L’ approvisionnement en eau potable

Tout compte fait, la question de l’aide au développement n’est pas une question de souveraineté mais bien une question économique qui doit répondre à des exigences d’efficacité. L’aide existe encore mais elle a changé vers une autre forme prenant en compte de plus en plus les recommandations venant d’évidences microéconomiques des différentes sous-questions du développement. Nous devrions donc parler d’aides au pluriel et examiner leurs utilités séparément. Néanmoins, nous devrons reconnaitre qu’à long-terme, l’Afrique devra trouver dans ses propres fonds, les moyens pour maintenir sa croissance.

Abdoulaye Ndiaye

Autres articles sur l’aide au développement parus sur Terangaweb :

La dette, un frein au développement

Vers l’autofinancement du développement en Afrique ?

Mes autres articles sur le développement :

3 façons d’améliorer l’éducation

La féminisation de la pauvreté Partie I et Partie II