C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.

C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.

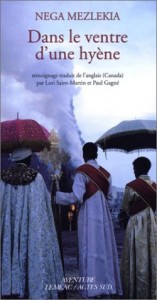

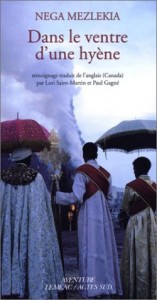

Depuis, mon vieillissement s’est décéléré. Certains me rappelleront sûrement que l’obtention du prix du gouverneur général (le plus prestigieux des prix littéraires du Canada) pour mon livre Dans le ventre d’une hyène en 2000 a été structurant, et peut être plus encore les allégations de mon éditrice, qui se proclama la véritable auteure de l’ouvrage.

Oui, probablement, ces épisodes m’ont réconforté et blessé profondément. Mais comparés aux temps bénis et maudits de mon enfance, peu de choses peuvent prétendre m’avoir autant formé et déformé. En un sens, c’est peut-être l’écriture qui m’a sauvé. Une enfance à revivre et à me raconter à moi-même après que les plaies ont (en partie) cicatrisé. Une enfance à vous raconter aussi. Comme si l’acide de l’oubli était le pire qui puisse arriver aux témoins de temps troublés.

Je veux poser, et reposer enfin ceux qui ont été. Je veux dire ma mère, cette femme qui s’est battue jusqu’au bout pour protéger ses enfants, qui nous a chéri et qui s’est fait descendre par une salve de mitraillette, une nuit bien sombre sur la route de Jijiga. Je veux dire mon père, ce fonctionnaire austère et droit qui a été assassiné avec l’Empire. Je veux parler d’Henok, d’Almaz et de Meselu. Vous conter Hussain, le djiboutien à la dent d’or, Yetaferu, la sotte dévote, ou encore Yeneta, le prêtre intransigeant. Je veux faire revivre les ombres de mes amis et de mes tortionnaires, de mes maitres et de mes compagnons. Repeindre la fresque déchirée de la tragicomédie humaine.

Je veux vous emmener sur les chemins de mon enfance, du côté de Jijiga, la ville de poussière et d’encens qui m’a vu grandir. Harar la millénaire et les chemins ensablés de l’Ogaden vous attendent aussi. Avec bien sûr le capharnaüm d’Addis Abeba, les ruelles de Dire Dawa et la rude douceur du village de Kuni. Ces lieux sont des vases pleins de souvenirs. Je me rappelle avoir injecté de l’acide dans les fesses de la vache de l’instituteur, je me souviens de ma course effrénée, poursuivi par les hyènes. Je me rappelle les manifestations étudiantes et les groupes de réflexion marxistes.

Je me souviens de l’odeur qu’a la prison quand on y entre pour la première fois à quatorze ans. Cela réapparait, et tout le reste : les journées de commandos avec les maquisards somalis, les séances chez le sorcier pour me faire rentrer dans le droit chemin, la torture dans les geôles de Mengitsu, et les rafales d’obus qui rythmaient la fuite de notre colonne de civils vers Harar.

Par je ne sais quel miracle je suis toujours là, comme si les forces du hasard avaient décidé que je serai l’exception à leur règle aveugle ou plutôt la confirmation qu’elles n’en ont pas. Il y a des jours où « je m’éveillais avec la triste certitude d’être de retour dans un lieu où les humains régnaient sur les chèvres ». Si j’ai bien appris quelque chose durant toutes ces années, c’est bien que « l’animal humain est la seule bête à craindre dans la nature ». Avec l’hyène de la politique peut être. Il ne faut pas croire qu’elle est loin. Ce n’est souvent qu’un mirage. En réalité elle reste toujours proche, même si parfois bien cachée.

C’est la politique qui décide de faire vivre ou mourir les hommes. Ma jeunesse ayant été celle d’un désenchantement viscéral vis-à-vis du pouvoir, je me sens la responsabilité de comprendre et d’expliquer les entrelacements complexes des politiques dans la corne de l’Afrique. Je ne reviendrais ni sur le rôle de la guerre froide, ni sur les effets des famines, ni sur les concurrences des révolutionnaires ou les irrédentismes voisins puisque je parle de tout cela dans mon livre. Mais que dire d’un régime ou les familles «devaient verser 25 birrs pour les balles avancées par la junte pour l’exécution de leurs proche, après quoi on les autorisait à récupérer les restes » ? Si j’ai vu la masse des injustices et des inégalités de l’Empire, si j’ai compris l’étendue de la superstition et l’ampleur de l’intransigeance des Eglises, si j’ai senti à quel point un Etat archaïque reposait pour subsister sur l’oppression et la violence, rien ne me préparait à l’arbitraire absolu et au déchainement paranoïaque de la faucheuse qui caractérisa le régime du Derg (junte militaire qui gouverna l’Ethiopie de 1974 à 1991).

Et pourtant, il ne faut pas assimiler un pays tout entier au régime qui le domine. Si je ne peux m’empêcher d’être un chroniqueur amer de l’histoire de l’Ethiopie dans les années 70 et 80, j’en profite aussi pour vous en apprendre un peu plus sur les peuples et les coutumes de ce grand pays qui n’a eu de cesse d’émerveiller les hommes. Ne m’en voulez pas si je glisse au fil des pages quelques contes Amhariques ou légendes Oromos : c’est dans les entrailles de la fiction que les hommes sages ont déposé les plus grands trésors de l’esprit. Et puis il faut bien quelques histoires amusantes ou anecdotes croustillantes pour faire oublier l’aridité du désert et la folie des hommes, non ?

Mes amis, je suis Nega Mezlekia, celui dont le nom veut dire « celui qui va jusqu’au bout ». J’ai vécu la junte militaire, la guerre, l’exil et même l’empire. Pire, j’ai vécu la terreur rouge, la terreur blanche et la terre battue. J’ai été battu, torturé sans relâche et relâché sans zèle. J’ai vu les ailes des vautours qui tournoyaient autour des carcasses de mes amis et j’ai mis des jours à pleurer la multitude de mes ennuis. Mes amis, je suis Nega Mezlekia, celui dont le nom veut dire « celui qui va jusqu’au bout », et j’ai aussi écrit un livre. J’y raconte mon enfance, ma famille, et l’Ethiopie. J’y explique les germes de la dictature dans l’empire finissant et les germes de la famine dans l’absence de germes. J’y aie planté mes souvenirs, mes connaissances, et mon âme. A vous de lire et de juger. Voilà ce que je vous aurai sûrement dit si j’avais été celui que je prétends être. Mais je ne le suis pas. Ce qui ne m’empêche pas de vous inviter à essayer de comprendre, et, à vous aussi plonger, avec la confortable distance du lecteur, dans le ventre d’une hyène.

Dans le ventre d'une hyène

Nega Mezlekia

346 pages, octobre 2001, éditions Léméac-Actes Sud

Disponible à la vente ici et là

Du 5 au 7 février aura lieu à Brazzaville (Congo) le sommet Build Africa, premier forum d’affaires et d’investissement dédié exclusivement aux infrastructures sur le continent.

Du 5 au 7 février aura lieu à Brazzaville (Congo) le sommet Build Africa, premier forum d’affaires et d’investissement dédié exclusivement aux infrastructures sur le continent.

Habib avait été déçu de ne pas recevoir de réponse de ta part suite à sa lettre. Il craignait que la citation de Feuerbach mise en exergue ne t’ai dérangé : est-ce bien cela ? Quoiqu’il en soit, sache que tu as été cité dans son testament : il te lègue ses stocks d’eau de pluie, sa verve inégalée et quelques poils de moustache. J’ai eu également la présence d’esprit de rajouter à ce colis le recueil de ses meilleures chroniques pour les journaux Mauritanie Demain ou

Habib avait été déçu de ne pas recevoir de réponse de ta part suite à sa lettre. Il craignait que la citation de Feuerbach mise en exergue ne t’ai dérangé : est-ce bien cela ? Quoiqu’il en soit, sache que tu as été cité dans son testament : il te lègue ses stocks d’eau de pluie, sa verve inégalée et quelques poils de moustache. J’ai eu également la présence d’esprit de rajouter à ce colis le recueil de ses meilleures chroniques pour les journaux Mauritanie Demain ou  C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.

C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.