Depuis de nombreuses années, la Somalie est plongée dans un conflit à ce point complexe qu’on ne parvient pas à le juguler, ni même à le contenir. Ce conflit est si complexe et aux multiples facettes que le géographe et professeur émérite Alain Gascon s’interroge en ces termes : «Quelle(s) étiquette(s) apposer sur le(s) conflit(s) en Somalie : guerre civile, conflits de clans, guerre des gangs, jihad, séparatismes, éleveurs contre agriculteurs, lutte de « la croix contre le croissant », guerre contre le terrorisme ? Toutes sans doute. En effet, au cours de l’enchaînement tragique qui a abouti à la catastrophe actuelle, les affrontements ont, tour à tour et simultanément, pris toutes ces significations »[1]

Depuis de nombreuses années, la Somalie est plongée dans un conflit à ce point complexe qu’on ne parvient pas à le juguler, ni même à le contenir. Ce conflit est si complexe et aux multiples facettes que le géographe et professeur émérite Alain Gascon s’interroge en ces termes : «Quelle(s) étiquette(s) apposer sur le(s) conflit(s) en Somalie : guerre civile, conflits de clans, guerre des gangs, jihad, séparatismes, éleveurs contre agriculteurs, lutte de « la croix contre le croissant », guerre contre le terrorisme ? Toutes sans doute. En effet, au cours de l’enchaînement tragique qui a abouti à la catastrophe actuelle, les affrontements ont, tour à tour et simultanément, pris toutes ces significations »[1]

Les familiers de l’actualité africaine ne doivent être que trop médusés, choqués et doivent se sentir impuissants devant le bal d’attentats sanglants perpétrés avec pertes et fracas à Mogadiscio et dans d’autres localités de ce territoire. Les récits et les images à glacer le sang qui nous parviennent par voie de média sont proprement écœurants. L’Afrique Des Idées vous propose une série de deux articles pour tenter de comprendre ce bourbier dans lequel est engluée la Somalie,. Dans ce premier article, nous retournerons à la genèse du conflit en tentant d’expliquer les facteurs internes et externes qui ont contribué à plonger ce pays de la corne d’Afrique dans le chaos.

La dictature du Géneral Siad Barre ou le début de la tragédie Somalienne

Jusqu’à son indépendance en 1960, la Somalie était dominée par l’empire Britannique dans sa partie Nord tandis que le Sud du pays était sous le contrôle des Italiens. L’indépendance de 1960 réunifia ces deux entités territoriales. [2] Le 21 Octobre 1969, soit six jours après l’assassinat du président Ali Shermarke, un coup d’État mené par le général Mohamed Siad Barre remettait en question neuf années de démocratie parlementaire.[3] Ce dernier va diriger la Somalie d’une main de fer de 1969 à 1991. Durant ses années de pouvoir, ce dirigeant autoritaire a fait preuve d’une gestion clanique et patrimoniale de la chose publique. Ces mauvaises pratiques qui ont, hélas connu leurs beaux jours dans bon nombre de pays africains ont poussé les clans qui se considéraient désavantagés, sinon spoliés à s’organiser pour tenter de renverser le régime.

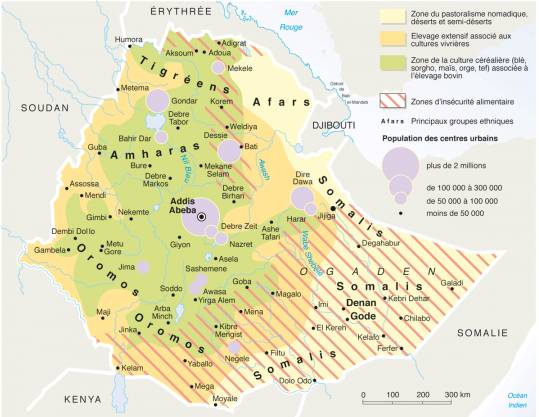

Par ailleurs, en ce qui concerne ses relations internationales, le régime de Siad Barre était à ses débuts, proche de Moscou et de Cuba mais ses visées expansionnistes auront raison de ces alliances. En effet, la Somalie en 1977, sous la férule du Général Barre, fera la guerre à l’Éthiopie voisine qui à l’époque, était déstabilisée depuis la chute du Négus Hailé Sélassié en 1974. Compte tenu des relations devenues inamicales avec les communistes, la Somalie se tournera vers l’Ouest, notamment les États-Unis qui seront un soutien de poids de ce régime dictatorial avant de le « vomir » lorsque sa chute apparut inéluctable. La campagne militaire des troupes de Siad Barre en Ethiopie ne fera pas long feu. En effet, dès 1978, elles se retirent de ce pays. Cette aventure malheureuse va susciter l’émergence de nouveaux groupes rebelles somaliens, bénéficiant de l’appui de l’Éthiopie.[4]

Le crépuscule du régime de Siad Barre ne marquait pas la fin des souffrances, pour ne pas dire du martyr imposé au peuple Somalien. Il s’en suivit une période de forte instabilité marquée par des violences, des affrontements incontrôlés et l’émergence de nouveaux groupes rebelles. Ces affrontements et violences avaient comme visées apparentes « l’appropriation de biens de production (terres agricoles et entreprises publiques), le contrôle des ports et aéroports reliant le pays à l’extérieur, le tout dans le cadre d’une véritable économie de guerre où les war lords étaient les figures politiques dominantes »[5].

Les sécessions des années 1990 ou l’enlisement de la tragédie Somalienne

En mai 1991, il y eut une sécession dans le Nord du pays. Le Somaliland, ancienne colonie britannique rattachée à l’indépendance au reste de la Somalie anciennement italienne déclara son indépendance du reste du territoire de Somalie. Le Somaliland ne bénéficie cependant pas d’une reconnaissance ou légitimité internationale. Notons toutefois que le Somaliland ne connaît pas l’instabilité chronique que connait la Somalie et organise même des élections démocratiques. Ensuite, c’est le Puntland qui va déclarer son autonomie. Le Puntland ne remet pas en cause son appartenance à la Somalie mais se considère autonome et administre son territoire sans égards aux atermoiements de Mogadiscio. Il y a donc une sorte de partition du pays en trois entités : Somalie, Somaliland, Puntland.

Enfin, au titre des facteurs externes, notons que la grave sécheresse de 1991-1992 poussa les partenaires extérieurs à mettre en place une importante aide humanitaire qui entraîna fort malheureusement des détournements massifs. Lesquels détournements ont été à la base d’affrontements ayant comme motivation principale l’appropriation de cette aide. On voit bien que les facteurs internes et externes sont très imbriqués dans le cas somalien.

Tous ces éléments factuels ci-dessus analysés expliquent en partie la situation chaotique actuelle de la Somalie que nous verrons dans la seconde et dernière partie de cette série d’articles consacré à ce pays de la corne de l’Afrique.

Thierry SANTIME

[1] Gascon, Alain. 2008 « La Somalie en mauvais État ». http://journals.openedition.org/echogeo/4484

[2] Véron, Jean-Bernard. 2009. « La Somalie : un cas désespéré »

[3] https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/13/2-3/75/1561614?redirectedFrom=fulltext

[4] « L’intervention en Somalie 1992-1993 ». Anne-Claire de Gayffier-Bonneville

[5] «Véron, Jean-Bernard. 2009. « La Somalie : un cas désespéré »

Durant l’Antiquité, l’historien Hérodote décrit que «L’Egypte est un don du Nil.» En effet, ce fleuve a joué un rôle majeur dans le développement de ce pays d’Afrique du Nord tant dans l’agriculture que le transport et a conditionné la vie de ses habitants dans les domaines sociaux et économiques. Au début du 20ème siècle, l’octroi par le tuteur britannique d’un Traité établissant un droit sur l’ensemble du Bassin du Nil, la reconnaissance, 10 ans plus tard par l’Italie, d’un droit supplémentaire sur le bassin du Nil éthiopien et la construction de grands barrages, comme à Assouan, lui ont permis de devenir la puissance régionale dans cette partie du monde. Toutefois, les récentes crises politiques intérieures, l’affaiblissement de son économie survenu après le printemps arabe, mais surtout, la ruée contemporaine vers l’électricité amorcée par certains pays voisins, notamment l’Ethiopie, remet en cause cette hégémonie.

Durant l’Antiquité, l’historien Hérodote décrit que «L’Egypte est un don du Nil.» En effet, ce fleuve a joué un rôle majeur dans le développement de ce pays d’Afrique du Nord tant dans l’agriculture que le transport et a conditionné la vie de ses habitants dans les domaines sociaux et économiques. Au début du 20ème siècle, l’octroi par le tuteur britannique d’un Traité établissant un droit sur l’ensemble du Bassin du Nil, la reconnaissance, 10 ans plus tard par l’Italie, d’un droit supplémentaire sur le bassin du Nil éthiopien et la construction de grands barrages, comme à Assouan, lui ont permis de devenir la puissance régionale dans cette partie du monde. Toutefois, les récentes crises politiques intérieures, l’affaiblissement de son économie survenu après le printemps arabe, mais surtout, la ruée contemporaine vers l’électricité amorcée par certains pays voisins, notamment l’Ethiopie, remet en cause cette hégémonie.

L’accord survenu lors de la conférence de Paris en décembre 2015 marque, une avancée positive quant aux menaces et aux défis liés aux modifications météorologiques de notre planète. En effet, le texte adopté est le premier accord universel sur le dérèglement climatique car celui-ci a été signé par les 195 pays ayant participé à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUC) de 1992. De plus, ils se sont engagés à limiter le réchauffement de la terre à 2°C, voire même à 1,5°C, à partir de 2020. En revanche, des zones d’ombre subsistent, notamment sur comment atteindre ce but. Toutefois, certaines nations n’ont pas attendu un accord au niveau international pour s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique en mettant en place des plans cherchant à limiter l’impact de leurs activités économiques sur l’environnement au niveau national. À cet égard, un état mérite certainement que l’on s’y attarde.

L’accord survenu lors de la conférence de Paris en décembre 2015 marque, une avancée positive quant aux menaces et aux défis liés aux modifications météorologiques de notre planète. En effet, le texte adopté est le premier accord universel sur le dérèglement climatique car celui-ci a été signé par les 195 pays ayant participé à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUC) de 1992. De plus, ils se sont engagés à limiter le réchauffement de la terre à 2°C, voire même à 1,5°C, à partir de 2020. En revanche, des zones d’ombre subsistent, notamment sur comment atteindre ce but. Toutefois, certaines nations n’ont pas attendu un accord au niveau international pour s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique en mettant en place des plans cherchant à limiter l’impact de leurs activités économiques sur l’environnement au niveau national. À cet égard, un état mérite certainement que l’on s’y attarde.

C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.

C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.