La polémique qui a entouré l'inauguration de la statue de la Renaissance africaine à Dakar, pour les festivités du cinquantenaire de l'indépendance, aura presque réussi à faire oublier le message que le monument veut transmettre: Le réveil du continent noir, faisant fi de ses complexes d'hier, dissipant ses doutes présents, et regardant résolument vers l'avenir. Mais pour que ledit message porte, encore faut-il qu'il repose sur un début de réalité tangible, un précédent. Une voie qui, aussi ténue et perfectible soit-elle, indiquerait une possible piste, un chemin éventuel vers des lendemains meilleurs. C'est ce qu'apporte le Rwanda, dont l'étude du spectaculaire renouveau des dernières années constitue un matériau de choix dans le cadre d'une réflexion plus large sur ce que pourrait être une Renaissance africaine.

La polémique qui a entouré l'inauguration de la statue de la Renaissance africaine à Dakar, pour les festivités du cinquantenaire de l'indépendance, aura presque réussi à faire oublier le message que le monument veut transmettre: Le réveil du continent noir, faisant fi de ses complexes d'hier, dissipant ses doutes présents, et regardant résolument vers l'avenir. Mais pour que ledit message porte, encore faut-il qu'il repose sur un début de réalité tangible, un précédent. Une voie qui, aussi ténue et perfectible soit-elle, indiquerait une possible piste, un chemin éventuel vers des lendemains meilleurs. C'est ce qu'apporte le Rwanda, dont l'étude du spectaculaire renouveau des dernières années constitue un matériau de choix dans le cadre d'une réflexion plus large sur ce que pourrait être une Renaissance africaine.

Les limites propres à cet exercice sont bien entendu connues. Les spécificités nationales et le contexte d'ensemble rendent difficilement transposables un modèle unique de réussite qui n'aurait plus alors qu'à être dupliqué par chaque pays ; a fortiori plus encore à l'échelle entière du continent africain. Au reste, le Rwanda ne doit nullement être vu comme un modèle (susceptible d'être copié) mais préférablement comme un exemple (susceptible d'être analysé, à la lumière de ses succès et échecs, réussites et insuffisances). Celui d'une nation ayant su insufflé une dynamique nouvelle forte, faite d'une croissance économique élevée profitant au plus grand nombre et d'une stabilité politique enviable, mais qui n'est pas dénué de zones d'ombre. Cette précaution une fois prise, un examen attentif de la Renaissance rwandaise peut à présent être envisagé.

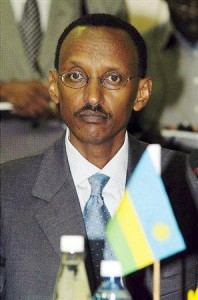

S'agissant de ce pays, le terme de Résurrection paraît même plus approprié que celui de Renaissance, tant il revient de loin et qu'il aura vécu dans sa propre chair la symbolique liée à ce terme : Mort et retour à la Vie. Dans l'imaginaire collectif de notre temps, il restera pour longtemps associé à l'indicible horreur du Génocide contre les Tutsis en 1994. Drame effroyable qui vit un million d'hommes, femmes et enfants (un huitième de la population totale du pays à cette époque) périr sous les coups de machette de leurs propres compatriotes en l'espace d'à peine trois mois. Ce fut finalement le Front Patrotique Rwandais, dirigé par Paul Kagamé, qui parvint à reprendre le contrôle définitif du pays mais sans avoir pu empêcher l'hécatombe.

Depuis, 17 ans ont passé. C'est progressivement une nouvelle nation qui se fait jour, se libérant peu à peu de sa gangue traumatique et de ses cicatrices, et tournant résolument son regard vers l'avenir. A l'image de la mythologie du Phénix, oiseau légendaire qui renaîtrait perpétuellement de ses cendres après s'être consumé sous l'effet de sa propre incandescence et symbole par excellence des cycles de Vie et de Mort, le pays des Mille Collines semble avoir fait sienne cette surprenante faculté de régénération.

Une success story africaine Petit pays d'Afrique Centrale (26.000 km²) dépourvu de ressources naturelles significatives et devant nourrir une population jeune et nombreuse (environ 11 millions d'habitants), le Rwanda a réussi le tour de force d'absorber avec une remarquable résilience les conséquences du choc consécutif au Génocide et de progresser depuis à marche forcée vers le développement. Un bref rappel des faits s'impose. En 1994, l'année du Génocide, en raison des pertes humaines terribles subies et du chaos qui en avait résulté, l'économie rwandaise avait entamé une véritable descente aux enfers, chutant de plus de moitié. Au cours des années qui ont suivi, et sous le strict contrôle de l'actuel pouvoir en place, le pays s'est alors lancé dans une reconstruction nationale considérable, ramenant dès 1999 son PIB (Produit Intérieur Brut) au niveau d'avant le Génocide. En une décennie et demi, la tâche prométhéenne de panser les plaies du passé, redémarrer de zéro, insuffler un sentiment nationaliste dénué de tout ethnicisme, et relancer à toute vapeur la croissance (en moyenne 7 % par an au cours des dernières années, avec un pic à 11,2% en 2008, supérieur à celui de la Chine) tout en renforçant les bases économiques a été accomplie. Toute proportion gardée, ce gigantesque mouvement collectif d'efforts concertés, tendu comme un seul corps vers cette Renaissance est comparable à la dynamique du Japon de l'ère Meiji, au miracle allemand de l'après guerre, à la vague montante de la Chine de Deng Xiaoping.

Pays agricole et rural, où près de 90 % de la population vit encore d'une agriculture de subsistance, le Rwanda n'en a pas moins une conscience aiguë des enjeux et défis de demain. Les autorités du pays ont ainsi proposé au début des années 2000 la mise en place d'un projet national transformationnel, à l'échelle de deux décennies, et fort ambitieusement dénommé "Vision 2020". Vaste plan qui vise à faire du Rwanda à l'horizon 2020 un pays émergent à revenu intermédiaire, et pariant pour ce faire dès aujourd'hui sur le "triptyque gagnant" : Un développement massif d'infrastructures modernes, un cadre politique stable et libéral (le Rwanda est classé depuis plusieurs années par la Banque Mondiale dans son rapport "Doing Business" comme l'un des pays les plus réformateurs au monde en matière d'environnement économique), enfin la primauté accordée à l'économie du Savoir et aux nouvelles technologies. Devenu un véritable leitmotiv national, Vision 2020 se veut l'étalon de mesure ultime, à l'aune duquel toutes les forces vives doivent converger pour réaliser cette grande entreprise.

Les résultats sont déjà visibles : Le pays, à commencer par sa capitale Kigali, est un chantier à ciel ouvert permanent où les entreprises chinoises, aidées de leurs sous-traitants nationaux et de leur main d'oeuvre locale, s'affairent pour achever dans les temps les ouvrages qui seront plus tard livrés à leur commanditaire. Les gens, petites comme grandes, se lèvent tôt, travaillent dur et trouvent souvent encore le temps de suivre des cours du soir dans l'un des nombreux établissements d'enseignement technique et supérieur qui ont éclos dans le pays au cours des dernières années. Les uns pour apprendre l'anglais (devenu de facto principale langue d'enseignement du pays depuis 2008, en remplacement du français), les autres pour obtenir une spécialisation financière ou informatique, tous pour saisir les opportunités de ces temps nouveaux et ne pas rester à quai. Une classe moyenne de fonctionnaires et de commerçants apparaît progressivement, tandis qu'une bourgeoisie naissante goûte aux joies de la grande consommation dans les nouveaux temples commerciaux du centre-ville, ouverts non-stop.

Les résultats sont déjà visibles : Le pays, à commencer par sa capitale Kigali, est un chantier à ciel ouvert permanent où les entreprises chinoises, aidées de leurs sous-traitants nationaux et de leur main d'oeuvre locale, s'affairent pour achever dans les temps les ouvrages qui seront plus tard livrés à leur commanditaire. Les gens, petites comme grandes, se lèvent tôt, travaillent dur et trouvent souvent encore le temps de suivre des cours du soir dans l'un des nombreux établissements d'enseignement technique et supérieur qui ont éclos dans le pays au cours des dernières années. Les uns pour apprendre l'anglais (devenu de facto principale langue d'enseignement du pays depuis 2008, en remplacement du français), les autres pour obtenir une spécialisation financière ou informatique, tous pour saisir les opportunités de ces temps nouveaux et ne pas rester à quai. Une classe moyenne de fonctionnaires et de commerçants apparaît progressivement, tandis qu'une bourgeoisie naissante goûte aux joies de la grande consommation dans les nouveaux temples commerciaux du centre-ville, ouverts non-stop.

Certes, tout n'est pas rose. Au pays de Kagamé, il est recommandé de rester dans le rang et de ne pas faire de vague. Certains observateurs soulignent la mainmise absolue du FPR (actuel parti au pouvoir) sur les destinées de la Nation, le bâillonnement de l'opposition et parfois la disparition pure et simple de certains de ses membres. La majorité s'accordera en tous les cas à reconnaître, et avec raison, le dirigisme assumé des autorités et le nationalisme sourcilleux qui peut à l'occasion être affiché, au gré de l'actualité (relations avec la France, rapport de l'ONU sur les supposées exactions passées des forces armées rwandaises au Congo…). Néanmoins, le pouvoir en place dispose d'une légitimité populaire incontestable. Celle d'hier, acquise de haute lutte sur les champs de bataille et qui permirent in fine d'arrêter les dernières exactions du Génocide et de ramener à la normale la trajectoire tragique du pays. Celle d'aujourd'hui, liée au miracle économique et à la prospérité pour tous.

Plus prosaïquement, la vie est chère, pénible condition d'un modeste pays sans accès à la mer, qui dépend intégralement de ses grands voisins limitrophes (Tanzanie, Kenya, Ouganda) pour son approvisionnement. Les salaires demeurent faibles également, même si ils sont en progression constante car tirés par la croissance et le besoin de plus en plus pressant de collaborateurs qualifiés et compétents. Parents et étudiants se plaindront du coût de la scolarité, prohibitif au regard du revenu d'un ménage moyen, surtout s'agissant des études supérieures (600.000 francs rwandais par an, soit 1.000 $ environ). Mais cela ne les empêchera nullement de s'acquitter du montant exigé, car cette charge immédiate est considérée ici encore plus qu'ailleurs comme un investissement indispensable pour le futur.

Les chiffres parlent d'eux mêmes : 1 Université Nationale en 1994 pour environ 5.000 étudiants ; aujourd'hui 13 établissements d'enseignement supérieur (6 publics et 7 privés, sans compter les actuelles demandes d'accréditation) pour plus de 45.000 étudiants. Quant au taux d'alphabétisation à l'échelle du pays, il est passé durant ce laps de temps de 48 % à plus de 70 %. Certes, il est bon de rappeler que cette tendance à la massification de l'éducation touche aujourd'hui toutes les zones en développement du monde, à commencer par l'Afrique. Mais rares sont les exemples d'un tel saut quantique.

Les chiffres parlent d'eux mêmes : 1 Université Nationale en 1994 pour environ 5.000 étudiants ; aujourd'hui 13 établissements d'enseignement supérieur (6 publics et 7 privés, sans compter les actuelles demandes d'accréditation) pour plus de 45.000 étudiants. Quant au taux d'alphabétisation à l'échelle du pays, il est passé durant ce laps de temps de 48 % à plus de 70 %. Certes, il est bon de rappeler que cette tendance à la massification de l'éducation touche aujourd'hui toutes les zones en développement du monde, à commencer par l'Afrique. Mais rares sont les exemples d'un tel saut quantique.

Dans le domaine de la santé aussi, le pays montre la voie. En instaurant le dispositif de la Mutuelle, le Rwanda peut se targuer d'avoir l'une des meilleures couvertures de soins médicaux du continent. Couverture maladie universelle, la Mutuelle permet à tout un chacun de bénéficier des équipements et services médicaux de base, et ce moyennant le paiement d'une annuité de 1000 francs rwandais par personne(1.6 $ environ), auxquels seront rajoutés les coûts liés au ticket modérateur, principe selon lequel le patient prend à sa charge 15 % (Le reste étant subventionné par l'Etat) des frais de son ordonnance. Et pour les personnes désireuses d'une offre de services de santé plus sophistiquée et complète, des mécanismes d'assurances privées sont bien entendu proposés en parallèle, au prix du marché dans ce cas de figure. Seul point noir majeur : un taux de prévalence du Sida élevé, fort heureusement en diminution régulière depuis plusieurs années grâce à une effective politique de prévention et à la généralisation de nouveaux traitements (trithérapie).

Dans ce contexte, on ne sera guère étonné d'apprendre que nombre de rapports et études des principales institutions financières internationales (FMI, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement…) soulignent avec un confondant unanimisme, les remarquables progrès accomplis par le pays depuis le début de l'ère post-Génocide. Dans tous les domaines socio-économiques de quelque importance (croissance économique stable et conséquente, dépenses publiques importantes en matière de santé et d'éducation, haut niveau de bonne gouvernance, faible niveau de corruption, niveau de sécurité élevé, environnement des affaires qualifié de "stable et attractif"…), les félicitations succèdent aux dithyrambes. A une époque où calamités et autres mauvaises nouvelles semblent frapper avec une perverse régularité l'Afrique, générant par ricochet et pas toujours à tort des représentations souvent sombres du continent Noir, l'exception rwandaise constitue un salutaire exemple d'indéniable réussite.

Interrogé en Juillet 2009, le journaliste vedette Fareed Zakaria de la chaîne américaine CNN n'hésitait pas à qualifier le pays de "plus belle success story d'Afrique" (Africa's biggest success story), opinion éminemment subjective que l'on pourra toujours discuter mais aucunement infondée et traduisant au fond assez bien le nouveau regard positif de la communauté internationale à l'égard du pays.

Jacques Leroueil

Bibliographie sur le sujet "A Thousand Hills: Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It" (anglais), de Stephen Kinzer "Paul Kagame And Rwanda: Power, Genocide and the Rwandan Patriotic Front" (anglais), de Colin Waugh "Rwanda : histoire d'un génocide" (français), de Colette Braeckman

Tierno Monemembo raconte l'histoire de Faustin Nsenghimana. On ne sait pas grand-chose de ce jeune homme de 12 ans. Quand commence ce roman, il hésite à suivre la foule de badauds. Les massacres sont en cours. Il est seul. Ayant refusé l’invitation de Funga, le sorcier de son village, de le prendre sous sa férule.

Tierno Monemembo raconte l'histoire de Faustin Nsenghimana. On ne sait pas grand-chose de ce jeune homme de 12 ans. Quand commence ce roman, il hésite à suivre la foule de badauds. Les massacres sont en cours. Il est seul. Ayant refusé l’invitation de Funga, le sorcier de son village, de le prendre sous sa férule.