#Rentréelittéraire2004 A l’occasion de la parution de son nouveau roman La route des clameurs aux éditions Gallimard, l'écrivain Malien Ousmane Diarra a bien voulu répondre à nos questions. Découvrez cet auteur étonnant et passionnant basé à Bamako qui nous avait, pendant la crise Malienne, gratifié de son regard sur la situation.

#Afriquedesidées :

Monsieur Ousmane Diarra, bonjour !

Vous êtes l’auteur de plusieurs romans parus aux éditions Gallimard. Pouvez-vous vous présenter aux internautes fréquentant le blog littéraire Chez Gangoueus ?

Ousmane Diarra : Je suis Malien, né à Bassala, un village Bambara du Mali. J’ai perdu mes parents à l’âge de deux ans. Ceci explique en grande partie mon amour de l’écriture, laquelle est devenue ma confidente aussitôt que j’ai appris à écrire et à lire. Imaginez si je devais, oralement confier à ma mère tout ce que j’avais à lui confier quand j’étais petit, mes joies comme mes peines ! On m’aurait sans doute pris pour un fou. Alors, je les écrivais et me les relisais.

Je ne veux pas dire par là que personne ne s’est occupé de moi. Mes oncles et mes tantes et bien d’autres personnes, de mon village à Bamako, m’ont pris en charge et sont bien occupés de moi. Vous connaissez la solidarité africaine. Ce n’est pas un vain mot pour moi. Je lui dois tout.

Cependant, il y a, dans la tête d’un orphelin qui n’a pas connu ses parents, même pas en photo, un grand point d’interrogation tellement intime qu’il ne peut le confier qu’à l’écriture. Oui, l’écriture et la lecture sont devenues mes parents adoptifs et spirituels. Sans aucune exagération.

J’ai publié des romans aux Editions Gallimard, mais aussi des nouvelles, de la poésie et des livres pour enfants au Mali et en France, dont certains sont traduits en anglais et en suédois. Je continue de raconter des histoires aux enfants, à l’Institut français du Mali comme à la maison. J’adore les contes. Avant l’écriture, ils ont nourri mon imagination et ma sensibilité.

Je vis donc au Mali, travaille au Mali. Je suis professeur de Lettres de Formation, bibliothécaire de métier. Je voyage souvent pour parler de ma littérature.

#Afriquedesidées :

Quand on observe la collection Continents noirs de Gallimard où paraissent vos romans, force est de constater que peu d’auteurs basés en Afrique y sont publiés. Quelle est l’histoire de votre rencontre avec ce prestigieux éditeur?

Ousmane Diarra :

Le Directeur de la collection, Jean-Noël SCHIFANO, est un homme formidable, expérimenté, fin connaisseur de la psychologie des auteurs. Je veux dire fin pédagogue. Dès qu’il a reçu et lu le manuscrit de « Vieux lézard », mon premier roman, il a commencé par me féliciter et m’a promis de le publier. Il l’a fait. Et il ne s’est pas trompé car à sa sortie, le roman a été très remarqué. Ce fut la même chose pour ceux qui ont suivi. Il sait encourager, guider, conseiller ses auteurs. Il les aime. On est des frères, des confrères, des copains. C’est le bon éditeur qui forme le bon auteur. Jean-Noël Schifano est un professionnel.

#Afriquedesidées

Nous allons naturellement aborder le contenu de votre nouveau roman dont le titre est singulier : La route des clameurs. Pouvez-vous nous parler du choix de ce titre?

Ousmane Diarra

Dans un chapitre du roman, le jeune narrateur fait un cauchemar. Avec son père, au milieu d’une immense foule d’hommes, de femmes, d’enfants de toute la planète terre, ils font face aux juges suprêmes du Jugement dernier. Il y a deux routes, l’une, celle du Jardin des délices éternelles, conduit au paradis, tandis que l’autre, La Route des Clameurs, conduit à l’enfer. C’est là donc que vient le titre du roman.

#Afriquedesidées :

Vous avez choisi de traiter dans ce roman un sujet particulièrement sensible, dans le feu d’une actualité que vous abordez avec beaucoup de recul. Pouvez-vous revenir sur ce qui a déclenché l’acte d’écriture sur la question du djihadisme et de l’épisode de la rébellion islamiste au Mali?

Ousmane Diarra :

|

|

Ousmane Diarra – Photo Catherine Hélie / Gallimard

|

Dans mes nouvelles comme des mes romans précédents, je n’ai pas arrêté d’attirer l’attention sur la montée de l’islamisme intolérant au Mali comme dans la sous-région. Tout commence par la violence verbale dans les prêches, à la radio, à la télévision et ensuite les places publiques ont été prises d’assaut par les prêcheurs incultes, qui insultent tout le monde, enseigne la haine dans la société, la haine contre les non-musulmans qu’ils appellent les cafres, la haine contre ceux qu’ils appellent les « mauvais musulmans », lesquels ne sont autres que les musulmans modérés, qui respectent les autres confessions. Cet islam soudanais que nous connaissons jusque-là, où les imams et les « tontiguis » (adeptes des religions traditionnelles) coexistaient pacifiquement. J’ai donc vu tout cela changé, jusqu’au déclenchement du nouveau jihadisme. Je savais que cela allait arriver. J’en ai parlé dans « Pagne de femme » où j’ai décrit jusqu’au coup d’état qui allait créer le chaos et précipiter la chute des trois régions entre les mains de islamistes dont la majorité est composée d’étrangers.

Ce qui a donc déclenché l’écriture de « La route des clameurs », c’est la douleur de cette invasion du Mali, la destruction de notre patrimoine humain, culturel, historique, celle des liens séculaires qui nous unissaient, liens humains… C’était comme si, encore vivant, je sentais tout mon être, tout mon corps partir en lambeaux. J’avoue que je ne dormais presque plus, de douleur et de colère. Car voilà que malgré notre islam presque millénaire, d’autres venaient nous dire que nous n’étions pas assez musulmans et prenaient cela pour prétexte pour détruire notre pays, le démembrer, le dépecer. Il ne s’agit pas d’islam mais d’une nouvelle entreprise coloniale qui ne dit pas son nom, d’une invasion impérialiste sous le couvert de l’islam, doublé d’un mépris souverain pour tous nos oulémas, pour tous nos cadis, pour tous nos imams, ceux présents comme ceux du passé. Une négation de tous ceux que nos ancêtres ont faits pour que soyons aujourd’hui là, avec des pays, avec des civilisations. Nous sommes redevenus ces « sauvages » à civiliser au sabre !

#Afriquedesidées :

Votre écriture porte à la fois une distance au travers du ton à la fois ironique et plein d’humour de votre personnage narrateur et en même temps une sourde colère que l’on peut également ressentir au fil des pages. Est-ce là le résultat d’une tension entre l’actualité brulante et la tentative de prise de distance du romancier?

Ousmane Diarra :

Exactement. Mais cela vient aussi de ma culture. Même dans le malheur, nous savons tellement nous moquer, tant de nos sicaires que de nos propres défaillances. Cela permet d’éviter de sombrer dans le désespoir, lequel est improductif.

#Afriquedesidées :

L’Islam est au coeur de ce roman, du moins sa prise en otage par une frange de fondamentalistes et d’intégristes portant un projet politique. Une prise de parole qu’on imagine complexe quand on est Malien et qu’on habite à Bamako?

Ousmane Diarra :

Je pense que tout homme a un devoir envers son pays et envers l’humanité tout entière : savoir dire non à l’imposture, quel que soit ce que cela peut lui coûter. Je parle surtout aux jeunes. Car c’est eux qui servent de chair à canon et le seront dans le futur si l’on ne les aide à ouvrir les yeux. On leur prendra leur terre, on fera d’eux des esclaves soumis. Beaucoup le sont d’ailleurs déjà, des enfants talibés devenus esclaves au nom d’Allah. C’est terrifiant. Déjà, les jihadistes recrutaient parmi eux. Tout le monde le sait. Il faut aider la jeunesse à avoir de l’esprit critique pour échapper aux marchands d’illusions de tout bord.

Quant aux conséquences pour ma modeste personne, franchement, ça ne m’intéresse pas. Ma petite vie ne vaut pas mieux que celle des milliers de femmes, d’enfants, d’hommes, civils comme militaires, qui ont payer et continuent de payer de leur vie en combattant ces envahisseurs immondes.

#Afriquedesidées :

Pouvez-vous revenir sur le concept des gamins imams qui est traité dans la première partie de votre roman et que vous semblez avoir observé au Mali. Que traduit-il?

Ousmane Diarra :

Je vous réponds par la voix d’un de ces gamins imams de Bamako, qui, il n’y a pas si longtemps que cela, se vantait de posséder une voiture de marque V8, se comparant à vieil imam aujourd’hui décédé qui, malgré sa notoriété et la vénération par tout le Mali, n’a jamais possédé une voiture. Pourtant, cet homme que j’ai connu à la radio, à la télé et que j’ai rencontré personnellement, a réussi, pacifiquement et par ses grandes qualités humaines, à faire adhérer à l’islam des milliers de maliens animistes. Je ne l’ai jamais entendu traiter les non-musulmans de « cafres ». C’était un homme pieux, dont les portes étaient ouvertes à tout le monde. C’était un saint, celui-là, qui ne prêchait que la paix et la fraternité entre tous les hommes.

Les Gamins imams dont je parle sont ces jeunes incultes qui sont partis glaner quelques sourates dans les pays du Golfe, qui ont en même temps amassé beaucoup d’agent et sont revenus au pays avec la mission de ré islamiser leurs compatriotes à coup de sabre s’il le faut. Ils sont totalement incultes, tant de l’islam qu’ils prétendent défendre que de leur propre culture. Ils sont incultes et immatures. Ils sont tout sauf des hommes religieux.

#Afriquedesidées :

Nous avons le sentiment qu’il s’agit d’un roman à la fois sur les désillusions autour de l’exercice du pouvoir temporel qui corrompt quelque soit l’idéologie « vertueuse » qui sous-tend ceux qui prétendent l’appliquer?

Ousmane Diarra :

C’est ce que je viens de dire. Ceux-là dont je parle dans mon roman sont à la conquête du pouvoir temporel. Ils veulent y arriver par tous les moyens, surtout en se servant de l’islam. Ils sont violents, arrogants et veules. Ils terrorisent les populations par leurs prêches, les abêtissent par des faibles et les détournent de leurs préoccupations terre à terre : travailler dur pour se libérer de la faim et de la maladie, travailler dur et étudier pour que l’Afrique sorte de l’ornière.

#Afriquedesidées :

Votre personnage narrateur est un pré-ado qui porte à la fois son regard sur deux figures de l’autorité : celle de son père, un artiste-plasticien qui n’entend ne point céder aux allégeances du pouvoir en place et la bien-pensante du milieu, celle du Mabu Maba, le calife, autorité de l’état. Que représentent ces deux figures pour vous?

Ousmane Diarra :

Pour parler court, la figure de l’artiste-plasticien est celle d’une Afrique débout, lucide, courageuse qui se bat pour sa place au monde. Et ne désespère jamais. Une Afrique s’affirme, qui, malgré les vicissitudes de l’histoire, malgré les douleurs présentes, refuse de se prosterner, de se prostituer. Parce qu’elle croit en sa victoire sur l’adversité.

C’est aussi celle, partout au monde, de l’artiste, de l’intellectuel intègre et intransigeant sur les principes d’humanité.Partout où sévit la violence aveugle et la barbarie, où sévit le mensonge, il faut qu’il y ait des femmes et des hommes qui osent dire non. Même si c’est au péril de leur vie. C’était le cas pour le Mali, cela reste le cas au Mali et bien d’autres pays d’Afrique et du reste du monde.

Quant au faux Calife Mabu Maba et ses mille épithètes, c’est celle de tous ces larrons de toutes engeances, leaders religieux, politiques, d’opinion, qui profitent de la crédulité, voire de la naïveté des peuples africains pour brader l’Afrique à vil prix et se forger un destin. Sans parler des profits bassement matériels qu’ils tirent de ce commerce immonde. Il y en a eu dans le passé, il y en a de nos jours encore.

#Afriquedesidées :

Dans ce livre, il est également question de la transmission. La figure de père instruit empêche sûrement le jeune Bassy d’être un enfant soldat comme les autres. Comment l’éducation peut-elle être un moyen de lutter contre l’obscurantisme et le fanatisme religieux?

Ousmane Diarra :

Vous avez, j’impute moins les malheurs de l’Afrique à sa pauvreté matérielle qu’au déficit de l’éducation, surtout celle qui a suivi l’imposition de certaines mesures par le FMI et La Banque mondiale à partir des années 1980. Lesquelles mesures ont sauvagement frappé l’éducation publique, républicaine, laïque et obligatoire dont ma modeste personne est le fruit. Une jeunesse bien éduquée, bien instruite, c’est la plus grande source de richesse du monde, mais quand elle reste dans l’ignorance et l’obscurantisme, c’est une redoutable bombe que n’importe quel marchand d’illusions peut utiliser. Quand s’y ajoutent la misère matérielle et le désespoir, gare au chaos généralisé !

#Afriquedesidées :

Quels sont vos auteurs référents en littérature? Il y a un parti pris remarquable au niveau du style et de l'écriture dans ce roman La route des clameurs. Au delà votre propre voix, l'écriture d'un autre auteur vous a-t-elle influencée ?

Ousmane Diarra

Vous savez, j’ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Je continue d’adorer lire, et de toutes les littératures du monde. J’ai aimé le style de « Le bruit et la fureur » de William Faulkner. J’ai aimé le style et le personnage d’Albert Camus dans « L’étranger » ; « L’anté-peuple » de Sony Labou Tansi, « Le devoir de violence » de Yambo Ouologem ; la beauté et la simplicité du style d’Alain Mabanckou dans « Mémoires de porc-épic », Massa Makan Diabaté dans sa trilogie de Kuta, Ahmadou Kourouma dans « Le soleil des indépendances », Thierno Monenembo… Sans oublier les contes et les fables que je raconte aux enfants depuis 1994. La liste est donc longue. Je ne sais pas qui m’a influencé.

#Afriquedesidées :

Pouvez-vous nous recommander trois lectures pour terminer cette interview?

Ousmane Diarra :

Pour ne pas faire de jaloux, passons outre les grands classiques et les écrivains contemporains de langue française !

Je citerai donc :

« Le tigre blanc » de l’Indien Aravind Adiga

« L’immeuble Yacoubian » de l’Egyptien Alaa El Aswany

« Syngué Sabour : la pierre de patience » de l’Afghan Atiq Rahimi.

#Afriquedesidées :

Monsieur Ousmane Diarra, merci !

Ousmane Diarra

C’est à moi de vous remercier.

Propos recueillis par Laréus Gangoueus

Mohamed Mbougar Sarr propose plusieurs postes d’observation des différents acteurs du drame qui secoue cette ville. Une focale est faite sur Abdelkarim, tête pensante des djihadistes, chef de la police de la ville. Dans sa description minutieuse de l’univers de cet illuminé, l’écrivain dresse le portrait somme toute assez juste d’un homme prêt à tout pour aller au bout de ses convictions, au bout de ce qu’il estime être juste… pour son dieu. Habité par un idéal divin, incarnation dans cette ville de la justice divine, il est d'une remarquable indifférence ou distance par rapport aux actes qu'il pose : tortures, mutilations, exécutions sommaires. Et l’une des forces de ce roman réside dans l'arrière-plan psychologique des protagonistes qui est décrit avec maestria et densité. Ainsi l’engagement de Malamine est ausculté avec minutie au fil des événements qui impactent directement son foyer. Figure emblématique des résistants, il est habité par une colère sourde dont le lecteur comprendra progressivement l'origine. Son épouse Ndey Joor Camara fait également partie des personnages attachants, complexes, forts de ce roman.

Mohamed Mbougar Sarr propose plusieurs postes d’observation des différents acteurs du drame qui secoue cette ville. Une focale est faite sur Abdelkarim, tête pensante des djihadistes, chef de la police de la ville. Dans sa description minutieuse de l’univers de cet illuminé, l’écrivain dresse le portrait somme toute assez juste d’un homme prêt à tout pour aller au bout de ses convictions, au bout de ce qu’il estime être juste… pour son dieu. Habité par un idéal divin, incarnation dans cette ville de la justice divine, il est d'une remarquable indifférence ou distance par rapport aux actes qu'il pose : tortures, mutilations, exécutions sommaires. Et l’une des forces de ce roman réside dans l'arrière-plan psychologique des protagonistes qui est décrit avec maestria et densité. Ainsi l’engagement de Malamine est ausculté avec minutie au fil des événements qui impactent directement son foyer. Figure emblématique des résistants, il est habité par une colère sourde dont le lecteur comprendra progressivement l'origine. Son épouse Ndey Joor Camara fait également partie des personnages attachants, complexes, forts de ce roman.

Bofane ou l’art du contrepied

Bofane ou l’art du contrepied

Isookanga ou la mondialisation des cynismes

Isookanga ou la mondialisation des cynismes

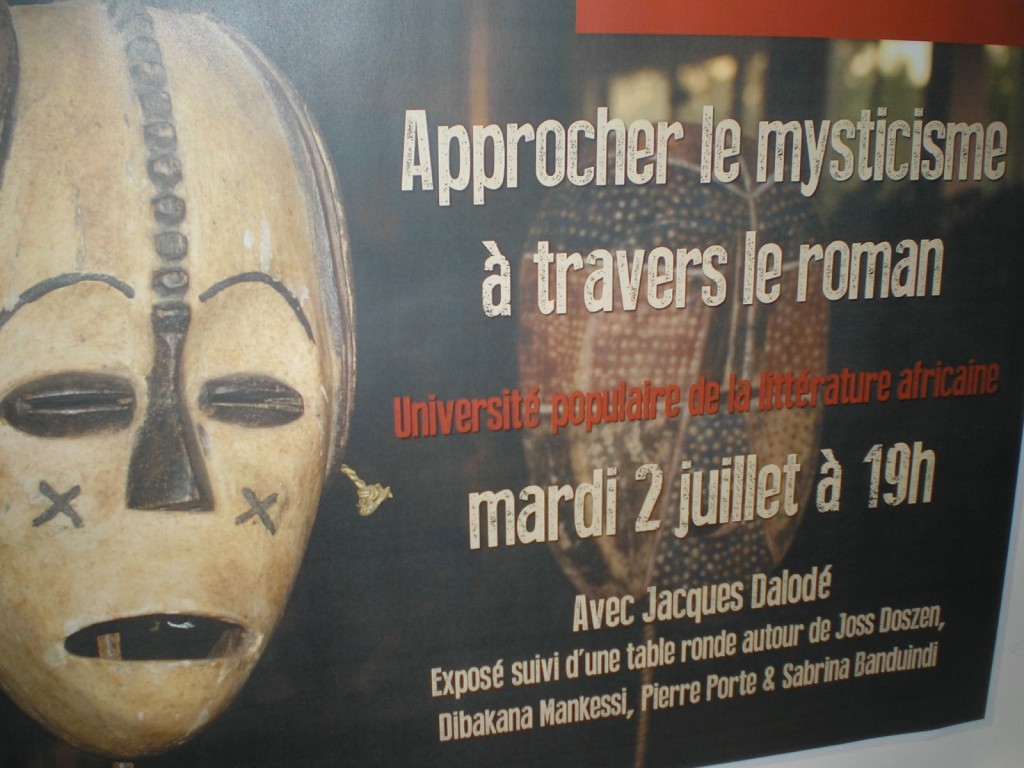

L’étudiant intéressé pourra découvrir les lectures de ces textes triés par l’écrivain béninois. Certains extraits de roman sont réellement chargés de ces atmosphères qui caractérisent le champ magico-religieux qui conditionnent nombre de populations d’ascendance africaine. D’ailleurs, les descriptions de Gary Victor étonneront les néophytes par leur proximité avec des réalités africaines. Mais, cela, j’en ai déjà dressé plusieurs remarques dans ma chronique sur les treize nouvelles vaudou.

L’étudiant intéressé pourra découvrir les lectures de ces textes triés par l’écrivain béninois. Certains extraits de roman sont réellement chargés de ces atmosphères qui caractérisent le champ magico-religieux qui conditionnent nombre de populations d’ascendance africaine. D’ailleurs, les descriptions de Gary Victor étonneront les néophytes par leur proximité avec des réalités africaines. Mais, cela, j’en ai déjà dressé plusieurs remarques dans ma chronique sur les treize nouvelles vaudou.