Ligne du haut puis ligne du bas, de gauche à droite : Joshua Arap Sang, Mohammed Hussein Ali, William Ruto, Henry Kosgey, Francis Kirimi Muthaura et Uhuru Kenyatta.

Ligne du haut puis ligne du bas, de gauche à droite : Joshua Arap Sang, Mohammed Hussein Ali, William Ruto, Henry Kosgey, Francis Kirimi Muthaura et Uhuru Kenyatta.

L’entêtement que mettent le Gouvernement et le corps politique kenyans à repousser après les élections présidentielles de 2012, voire empêcher la procédure judiciaire ouverte par la Cour Pénale Internationale contre les « Six d’Ocampo » est symptomatique d’une défiance chronique à l’égard de la justice internationale et, plus grave, d’une indifférence coupable vis-à-vis des tensions politico-ethniques latentes au Kenya. Un sabotage de ce procès, à un an des élections présidentielles, pourrait transformer ces tensions en folie meurtrière.

« Les Six d’Ocampo » est le surnom donné au groupe formé par Mohammed Hussein Ali, William Ruto, Uhuru Kenyatta, Henry Kosgey, Francis Kirimi Muthaura et Joshua Arap Sang, personnalités publiques kenyanes désignées comme étant les instigateurs des affrontements post-électoraux de 2007/2008 qui provoquèrent la mort de 1300 Kenyans et le déplacement interne de 350,000 personnes. Cette liste a été composée par une Commission d’enquête créée au lendemain de ces violences.

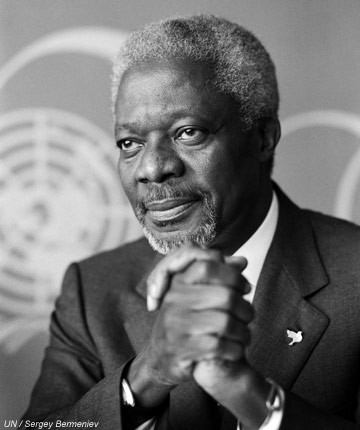

Devant la lenteur de la justice kenyane et l’échec des tentatives d’établissement d’un tribunal national chargé de juger les responsables de ces violences, Koffi Annan, président du « panel d’éminentes personnalités africaines » chargé de faciliter la sortie de crise, établi en janvier 2008, remit cette liste tenue secrète jusqu’alors (et dont la composition nourrit bien des spéculations) au procureur de la Cour Pénale Internationale, Luis Moreno Ocampo, qui ne la dévoila qu’en décembre 2010.

Parmi les « Six d’Ocampo », on compte trois proches du Premier ministre Raila Odinga :

• William Ruto (ancien ministre de l’enseignement supérieur, suspendu en octobre 2010 pour corruption et candidat déclaré aux présidentielles de 2012), accusé d’avoir organisé les violences à caractères ethniques dans sa circonscription électorale, où des centaines de Kikuyus, perçus comme sympathisants du Président Kibaki ont été pourchassés et expulsés par des bandes de jeunes Kalenjins (groupe ethnique de Ruto, Kosgey et Sang).

• Henry Kosgey (Président de l’Orange Democratic Mouvement, ODM, Parti du Premier ministre Odinga, ancien ministre de l’industrialisation, démissionnaire en Janvier 2011 suite à des accusations de corruption), « organisateur et planificateur principal des violences commises contre les sympathisants du PNU (Party of National Unity du Président Kibaki) » selon les accusations de la CPI.

• Joshua Arap Sang, ancien animateur de radio, accusé d’avoir incité les jeunes Kalenjins à la haine et à des actes de violences contre les Kikuyus.

Et trois fidèles du Président Mwai Kibaki :

• Mohammed Hussein Ali (ancien chef de la police kenyane), responsable présumé des brutalités policières perpétrées principalement contre les sympathisants d’Odinga.

• Uhuru Kenyatta (fils aîné de Jomo Kenyatta, actuel Vice Premier ministre, et candidat déclaré aux présidentielles de 2012) soupçonné d’avoir mobilisé le gang politico-religieuse Kikuyu « les Mungiki », responsable de terribles atrocités durant la crise post-électorale.

• et Francis Kirimi Muthaura (directeur de la fonction publique et directeur du conseil de sécurité Nationale) accusé d’avoir dirigé la répression gouvernementale durant la crise.

En mars 2010, la Cour autorisait son procureur à déclencher (de son propre chef, ce qui est une première) une enquête contre ces six personnalités pour les crimes contre l’humanité suivants: déportation et déplacement forcé de population, meurtre, autres actes inhumains, persécution pour motifs d’ordre politique, viols et autres violences à caractère sexuel. En septembre 2010, les « Six » étaient assignés à comparaître devant la CIP.

Les réactions politiques à ces accusations ne se sont pas fait attendre. D’abord, une motion parlementaire fut votée – une seule voix contre – demandant au gouvernement de se retirer du Statut de Rome (instituant la CPI). Ensuite, dès Janvier 2011, le gouvernement décida d’allouer 60 millions de dollars à la défense des accusés, avant de ramener cette aide à 6 millions.

Le 30 mars 2011, le gouvernement Kenya déposait une requête auprès de la CPI contestant sa compétence et demandant le report du procès, au nom du principe de complémentarité (la CPI ne peut intervenir dans un pays que lorsque les tribunaux locaux ne peuvent ou manifestement ne veulent pas se saisir d’une violation des droits de l’Homme). Cette requête a été rejetée le 30 mai. Le 6 juin, le gouvernement a interjeté appel de cette décision. Cet appel n’a pas encore été examiné par la Cour.

Les « Six d’Ocampo » se sont rendus à la Haye, en avril dernier pour entendre les accusations portées contre eux, accompagnés de 35 députés, du procureur général, du directeur des poursuites publiques, et de l’avocat général du Kenya, ainsi que deux vedettes du barreau anglais Geoffrey Nice et Rodney Dixon engagés par le gouvernement kenyan. Les audiences de confirmation des charges sont prévues en septembre. La classe politique Kenyane est décidée à les empêcher.

Le zèle des autorités kenyanes à contrecarrer les actions de la CPI semble davantage lié à des considérations politiques qu’au respect strict du principe de complémentarité. Il est d’autant plus suspect qu’en février 2009, avant que les noms des six ne soient révélés, le parlement kenyan rejeta un projet de loi visant à établir les tribunaux locaux recommandés par la commission d’enquête, privilégiant la saisine de la CPI, supposément moins sujette aux pressions politiques. Leur volte-face ne tient d’ailleurs nul compte des pressions populaires : la population kenyane soutient à 57% contre 24% l’organisation du procès à la Haye plutôt qu’au Kenya.

Les observateurs politiques kenyans ont remarqué qu’aucun Luo (groupe ethnique du Premier ministre Odinga) ne fait partie des « Six » Ce qui pourrait lui ouvrir un boulevard aux prochaines présidentielles, d’autant plus large que Ruto et Kenyatta seraient empêchés de se présenter. Organiser le procès au Kenya, ferait des juges, les arbitres directs des présidentielles.

A cela s’ajoute le volet ethnique du procès. La dimension ethnico-politique des violences de 2007 et 2008 se reflète clairement dans la répartition ethnique et régionale des accusés : d’un côté, trois Kalenjins, proches du Luo Raila Odinga, de l’autre, deux Kikuyus proches de Kibaki. Quel que soit le verdict d’un procès au Kenya, à considérer même que les magistrats aient la liberté et le courage d’enquêter sérieusement, provoquerait, immanquablement, la reprise de violences qu’exacerberait l’échéance présidentielle de 2012.

C’est dans ce contexte particulier, qu’en février, l’Union Africaine – manifestement et irrémédiablement hostile à toutes les initiatives de la CIP – a malgré tout, sous la présidence de Théodore Obiang, décidé d’appuyer la requête en incompétence formulée par le Kenya ; Jean Ping, président de la Commission de l’UA rejetant, quant à lui, le « deux poids, deux mesures » du procureur Ocampo. Le 3 juillet dernier, l’UA exhortait, de nouveau, le Conseil de Sécurité de l’ONU (seul habilité à le faire : art.16 du Traité de Rome) à repousser le procès, au-delà de 2012. En vain, jusqu’ici.

Le gouvernement Kenyan, en plus des 6 millions alloué à la défense des Six, a dépensé près de 350.000 dollars en lobbying auprès des diplomates africains, pour obtenir le soutien unanime de l’UA. Dans le même temps, 1500 familles ayant fui leur lieu de résidence au plus fort des affrontements, attendent encore d’être indemnisées et relogées. Les réformes administratives et juridiques nécessaires à l’implémentation de la nouvelle Constitution adoptée en Aout 2010, sont déjà en retard de six mois, sur le calendrier prévisionnel. Pendant ce temps, l’élite juridique du pays se démène à faire « rapatrier » le procès des « Six d’Ocampo ».

La décision de l’UA de soutenir une initiative politicienne aussi dangereuse qu’anti-démocratique est signe que ce procès doit, coûte que coûte… avoir lieu à la Haye. On pourrait appeler cela la « jurisprudence Gbagbo » : pour être sûr d’être dans le vrai, il suffit d’écouter les propositions de Jean Ping… et de faire exactement le contraire.

Joël Té-Léssia

En somme, l’échec du « Plan Annan » pour la Syrie devrait être une surprise. On est censé croire que rien n’annonçait la débâcle. Ni les faiblesses initiales du plan, ni le refus systématique par le régime syrien de l’appliquer, ni la façon même dont il a été accepté. Le plan Annan, approuvé par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le 21 mars dernier, devait permettre de trouver une solution à la crise politique et militaire syrienne (qui dure depuis bientôt un an). Des six points du plan, un seul a été appliqué (en partie infime), le premier : la collaboration avec les équipes de Kofi Annan à la résolution de la crise. Depuis lors, rien. Ou plutôt si : l’intensification des attaques perpétrées par l’armée syrienne contre les insurgés et la population civile, et le récent massacre de Houla qui a « horrifié » la délégation de l’ONU.

En somme, l’échec du « Plan Annan » pour la Syrie devrait être une surprise. On est censé croire que rien n’annonçait la débâcle. Ni les faiblesses initiales du plan, ni le refus systématique par le régime syrien de l’appliquer, ni la façon même dont il a été accepté. Le plan Annan, approuvé par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le 21 mars dernier, devait permettre de trouver une solution à la crise politique et militaire syrienne (qui dure depuis bientôt un an). Des six points du plan, un seul a été appliqué (en partie infime), le premier : la collaboration avec les équipes de Kofi Annan à la résolution de la crise. Depuis lors, rien. Ou plutôt si : l’intensification des attaques perpétrées par l’armée syrienne contre les insurgés et la population civile, et le récent massacre de Houla qui a « horrifié » la délégation de l’ONU. En somme, l’échec du « Plan Annan » pour la Syrie devrait être une surprise. On est censé croire que rien n’annonçait la débâcle. Ni les faiblesses initiales du plan, ni le refus systématique par le régime syrien de l’appliquer, ni la façon même dont il a été accepté. Le plan Annan, approuvé par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le 21 mars dernier, devait permettre de trouver une solution à la crise politique et militaire syrienne (qui dure depuis bientôt un an). Des six points du plan, un seul a été appliqué (en partie infime), le premier : la collaboration avec les équipes de Kofi Annan à la résolution de la crise. Depuis lors, rien. Ou plutôt si : l’intensification des attaques perpétrées par l’armée syrienne contre les insurgés et la population civile, et le récent massacre de Houla qui a « horrifié » la délégation de l’ONU.

En somme, l’échec du « Plan Annan » pour la Syrie devrait être une surprise. On est censé croire que rien n’annonçait la débâcle. Ni les faiblesses initiales du plan, ni le refus systématique par le régime syrien de l’appliquer, ni la façon même dont il a été accepté. Le plan Annan, approuvé par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le 21 mars dernier, devait permettre de trouver une solution à la crise politique et militaire syrienne (qui dure depuis bientôt un an). Des six points du plan, un seul a été appliqué (en partie infime), le premier : la collaboration avec les équipes de Kofi Annan à la résolution de la crise. Depuis lors, rien. Ou plutôt si : l’intensification des attaques perpétrées par l’armée syrienne contre les insurgés et la population civile, et le récent massacre de Houla qui a « horrifié » la délégation de l’ONU.