En Juin dernier, alors que la Commission d’enquête internationale ad-hoc des Nations Unies pour le Burundi rendait un bilan accablant de la situation des droits de l’Homme dans le pays, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)publiait quant à elle ,le 4 juillet dernier, un rapport inquiétant, établissant le bilan de la crise des Droits de l’Homme depuis le début du conflit politique en avril 2015.Quelques mois après la publication d’un premier rapport situationnel, la Fédération internationale basée à Genève décrit l’instauration d’un véritable régime dictatorial dans son nouveau rapport : Le Burundi au bord du gouffre, retour sur deux années de terreur[1].

En Juin dernier, alors que la Commission d’enquête internationale ad-hoc des Nations Unies pour le Burundi rendait un bilan accablant de la situation des droits de l’Homme dans le pays, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)publiait quant à elle ,le 4 juillet dernier, un rapport inquiétant, établissant le bilan de la crise des Droits de l’Homme depuis le début du conflit politique en avril 2015.Quelques mois après la publication d’un premier rapport situationnel, la Fédération internationale basée à Genève décrit l’instauration d’un véritable régime dictatorial dans son nouveau rapport : Le Burundi au bord du gouffre, retour sur deux années de terreur[1].

Contexte général

Le rapport publié par la FIDH offre une mise en perspective impressionnante du conflit de basse-intensité qui sévit depuis deux ans au Burundi. L’origine de la crise politique est liée à la volonté du président sortant de briguer un troisième mandat présidentiel, violant par la même occasion un accord politique qui le lui interdit.[2]

Le président, au pouvoir depuis fin 2005, est aux commandes d’une répression sanglante et systématique contre l’opposition, à travers la mobilisation des forces de sécurité nationales. En riposte, un mouvement populaire de résistance s’est formé, s’attaquant aux individus considérés comme affiliés au parti au pouvoir, le Conseil National Pour la Défense de la Démocratie–Forces pour la Défense de la Démocratie, CNDD–FDD. Considéré comme parti unique par une partie l’opposition, ce parti cultive le culte de la personnalité, la propagande et l’incitation à la haine contre les membres de l’opposition, ou tout individu refusant de prendre part aux activités de propagande organisée par le pouvoir.

Des violations des droits de l’homme ayant poussant les organismes à l’exil

La situation des défenseurs des droits de l’homme est préoccupante à l’heure actuelle. Il est quasiment impossible pour toute organisation de défenses de droits de l’homme d’opérer sur le territoire burundais depuis la fin de l’année 2016[3]. La plupart des ONGs burundaises ayant collaboré à la préparation du rapport publié par le FIDH sont aujourd’hui en situation d’exil. Entre-temps le bureau du Haut-commissariat aux droits de l’Homme des Nations-Unies s’était déjà vu contraint par le gouvernement de quitter le territoire en octobre de la même année,presque concomitamment au retrait de Bujumbura de la Cour Pénale Internationale. Ce départ contraint de la CPI trouve ses germes dans la mise en place par le conseil de sécurité des Nations-Unies d’une commission d’enquête internationale sur le Burundi. Le Gouvernement, avait en effet eu l’occasion de sentir le vent tourné suite à d’innombrables dénonciations provenant de la Communauté Internationale. Quelques mois auparavant, le gouvernement a été informé de l’ouverture d’une enquête qui sera conduite par une commission internationale d’enquête crée par la commission des droits de l’homme de l’ONU suite aux nombreuses dénonciations des organisations de société civile locales[4]. En 2015, alors que les Nations-Unies venaient de se voir confier la responsabilité de conduire une mission spéciale d’observation électorale dans le pays, le gouvernement de Pierre Nkurunziza avait déjà montré des signes de tensions[5]. Une année plus tard, plusieurs décisions restrictives adoptées par l’Assemblée nationale viennent mettre à mal l’action des ONGs locales et étrangères. Diverses lois suspendant ou radiant les activités de ces organisations ont été adoptées, en parallèle à la conduite de campagnes de diffamations, menaces et agressions[6]. Les organes de presse, quant à eux, continuent de subir des contrôles abusifs de la part des autorités[7].

En milieu d’année 2016, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, ZeidRa’ad Al Hussein, mettait en garde contre « une forte augmentation du recours à la torture et aux mauvais traitements au Burundi » et exprimait sa préoccupation face à des informations sur des lieux de détention illégaux dans la capitale et dans le reste du pays[8].

Les dynamiques de genre liées au conflit sont également particulièrement préoccupantes depuis le début de la répression, puisque les infrastructures en charge de la protection des femmes ne sont plus en mesure d’assurer leur service et ce, en raison de l’effondrement du système judiciaire. Dans l’ensemble, les experts ayant participé au rapport rapportent de nombreuses allégations de violences sexuelles, notamment par les forces de l’ordre et d’autres acteurs étatiques, et décrivent un grave problème d’exploitation des femmes burundaises suite à la survenance du conflit[9].

Bilan humanitaire désastreux suite à la crise

En raison de son isolement et des réductions de l’aide au développement, le Brundi vit une situation humanitaire extrêmement préoccupante, aggravée par la détérioration des conditions sociales et économiques suite aux coupures budgétaires. Au vu des relations politiques complexes entre les organismes d’aide humanitaire et le gouvernement Burundais, les espoirs en vue de l’amélioration de la situation actuelle sont minimes. Le Burundi fait aujourd’hui partie de l’une des urgences humanitaires les moins financées de la planète[10].

Depuis le début de la crise, le bilan des personnes ayant fui le pays ne cesse d’augmenter. On dénombre actuellement plus de 400.000 réfugiés répartis principalement entre la République Démocratique du Congo, la Tanzanie, et le Rwanda[11].

Et pour ne rien arranger, les populations du nord, du centre et de l’est du pays souffrent d’une épidémie de malaria qui ne cesse d’empirer depuis mars 2017[12], alors que le virus avait déjà été diagnostiqué dans plus 70% de la population à fin 2016[13].

Un avenir inquiétant ?

Le gouvernement burundais a lancé de grands chantiers sur le plan législatif. En février de cette année, le Gouvernement a fait passer une loi créant une commission en charge de la réforme de la Constitution, qui permettrait au président de se représenter d’une manière illimitée. Nkurunziza n’a d’ailleurs jamais caché ses intentions de se représenter aux élections de 2020, avec ou sans modification de la Constitution.

Une sortie de crise par voie diplomatique semble peu probable dans la conjoncture politique actuelle. Les perspectives de retrouver la stabilité dans un avenir proche sont assez restreintes. Pour l’opposition politique, le recours à des forces armées constitue malheureusement le moyen de résistance le plus pertinent dans l’état actuel de la situation.

Les auteurs du rapport présenté par la FIDH craignent d’ailleurs une recrudescence des violences allant jusqu’à la reprise de la guerre civile, d’autant plus que la militarisation de l’Etat ne cesse de croître, allant de paire avec une idéologie de plus en plus radicale.

En parallèle, la branche des jeunes partisans du parti leader, les Imbonerakure, a vu ses capacités belligérantes se renforcer jusqu’à prendre une ampleur affolante, ayant réussi à faire fuir des milliers de civils hors des frontières du pays[14].

Les dynamiques du conflit ne cessent, somme toute, de se complexifier, en raison de l’augmentation d’acteurs se rebellant contre cette situation tragique. Rappelons également que les dynamiques régionales sont particulièrement complexes, ce qui pourrait éventuellement jouer en faveur du Burundi par une prise de conscience sur la répression intolérable qui sévit dans le pays. Il ne reste plus qu’à espérer que le rapport publié par la Fédération Internationale des Droits de l’Homme alerte les acteurs internationaux de cette crise, et ce, bien avant 2020.

Nadège Porta

[1] Disponible à https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/burundi/le-burundi-au-bord-du-gouffre-retour-sur-deux-annees-de-terreur

[2] A compléter

[3]Ibidem

[4] http://www.rfi.fr/emission/20161013-burundi-sort-cpi-justice-onu-pierre-nkurunziza

[5]https://mali-web.org/afrique/burundi-ouverture-de-la-mission-dobservation-electorale-de-lonu

[6] Disponible à https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/burundi/le-burundi-au-bord-du-gouffre-retour-sur-deux-annees-de-terreur

[7]Ibidem

[8] http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37041#.Wd464lu0N1s

[9]Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Burundi : Aperçu des besoins humanitaires 2017 »,

octobre 2016, p. 18., http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_burundi_2017_fr_small.pdf

[10]Ibid.

[11] http://reliefweb.int/report/burundi/unhcr-regional-update-burundi-situation-may-2017

[12]Health Organization, Fact finding Mission on malaria spreading in Burundi, http://www.afro.who.int/fr/burundi/pressmaterials/

item/9345-mission-dinvestigation-des-flambees-de-cas-de-paludisme-sevissant-au-burundi.html

[13]http://www.rfi.fr/afrique/20170314-epidemie-malaria-est-declaree-burundipaludisme-

oms

[14]http://www.irinnews.org/report/101418/who-are-imbonerakure-and-burundi-unravelling

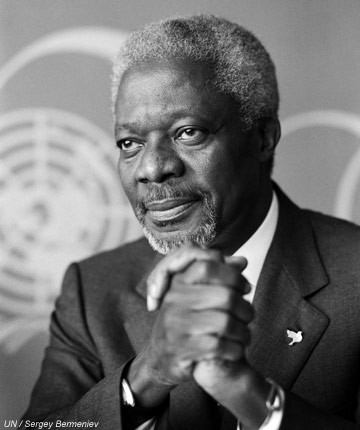

Quelques dossiers brûlants ont retenu l’attention des dirigeants du monde lors de l’ouverture de la 68e session de l’Assemblée Générale de l’ONU. Il s’agit notamment des crises en Centrafrique, victime d’un effondrement de l’Etat depuis le coup d’État de mars 2013, en République démocratique du Congo, où l’instabilité à l’Est du pays menace toute la région des Grands Lacs, ainsi que les situations précaires au Soudan, en Egypte, et au Mali. Mais au-delà de la gestion de ces urgences, une question a été remise au devant de la scène : la nécessité de faire plus de place à l’Afrique dans les institutions de l’ONU, en particulier au niveau du Conseil de sécurité. Les présidents tchadien et sud-africain, Idriss Déby et Jacob Zuma, se sont ainsi faits les hérauts d’une meilleure représentation de l’Afrique au sein de cet organe vital de l’ONU, où se prennent les décisions majeures au plan international. Ce débat, déjà agité au début du siècle avec le fameux projet de réforme de l’ONU, est remis au goût du jour avec insistance avec, comme nouvelle échéance, la 70e session de l’Assemblée Générale en 2015. Cependant, plusieurs questions restent en suspens dans ce débat.

Quelques dossiers brûlants ont retenu l’attention des dirigeants du monde lors de l’ouverture de la 68e session de l’Assemblée Générale de l’ONU. Il s’agit notamment des crises en Centrafrique, victime d’un effondrement de l’Etat depuis le coup d’État de mars 2013, en République démocratique du Congo, où l’instabilité à l’Est du pays menace toute la région des Grands Lacs, ainsi que les situations précaires au Soudan, en Egypte, et au Mali. Mais au-delà de la gestion de ces urgences, une question a été remise au devant de la scène : la nécessité de faire plus de place à l’Afrique dans les institutions de l’ONU, en particulier au niveau du Conseil de sécurité. Les présidents tchadien et sud-africain, Idriss Déby et Jacob Zuma, se sont ainsi faits les hérauts d’une meilleure représentation de l’Afrique au sein de cet organe vital de l’ONU, où se prennent les décisions majeures au plan international. Ce débat, déjà agité au début du siècle avec le fameux projet de réforme de l’ONU, est remis au goût du jour avec insistance avec, comme nouvelle échéance, la 70e session de l’Assemblée Générale en 2015. Cependant, plusieurs questions restent en suspens dans ce débat.