Veuillez télécharger la Note en cliquant ci-dessous sur « Télécharger »

Veuillez télécharger la Note en cliquant ci-dessous sur « Télécharger »

L’édition 2022 de l’indice de démocratie du groupe de presse britannique The Economist qui a été publiée en février 2023 fait état d’une stagnation démocratique globale au cours d’une année marquée, d’une part, par la guerre en Ukraine et, d’autre part, l’absence de renouveau démocratique suite aux restrictions de libertés liées au COVID-19. Selon l’indice de démocratie 2022, 8 % de la population mondiale dans 24 pays vivent dans une démocratie complète, 37,3 % dans 48 pays dans une démocratie imparfaite, 17,9 % dans 36 pays dans un régime hybride et 36,9 % dans 59 pays dans un régime autoritaire. Concernant l’Afrique, le classement identifie seulement une seule « démocratie complète » – l’île Maurice – et six « démocraties imparfaites ». Dit autrement, étant donné que ledit indice se base, pour l’Afrique, sur un échantillon de cinquante pays, il y a donc quarante trois pays en Afrique qui sont considérés comme des régimes hybrides ou autoritaires. Voilà le fait majeur! Il est euphémique de dire que le portrait du continent africain en matière de « démocratie » brossé par The Economist est peu reluisant. Toute personne n’écoutant pas l’actualité africaine d’une oreille distraite sait que la « démocratie », si obscure et nébuleuse que soit sa définition, est fragile dans le contexte africain. Qu’on se souvienne du fait selon lequel, depuis 2000, onze chefs d’Etat africains ont changé leur Constitution pour rester au pouvoir. Qu’on se souvienne du fait selon lequel, dans une ambiance de « désillusion décromatique », quatre coups d’État se sont succédé, d’août 2020 à janvier 2022, en Afrique francophone : au Mali, au Tchad, en Guinée et au Burkina Faso. Donc, que le groupe de presse The Economist dise, à travers son indice, que la « démocratie » va mal en Afrique, voilà une chose qui ne surprend guère. Et, c’est de là que part la raison d’être de cette tribune.

Sans me lancer dans une benoîte entreprise de critique des systèmes d’évaluation de l’état de la démocratie comme celui de The Economist, je veux faire remarquer que ces indices ne mesurent pas les processus démocratiques en eux-mêmes mais leurs aboutissements (libertés politiques, administrations non corrompues, etc.). Les soixante critères regroupés en cinq catégories sur lesquels est fondé l’indice de démocratie mesurent les démocratisations « par le haut » et ignorent complètement les démocratisations « par le bas » soit les processus endogènes construits par les associations, les lanceurs d’alerte, les web activistes, etc. Pour être clair, The Economist fait une « photo » de l’état de la démocratie ; ce qui est fort utile pour les grandes démocraties occidentales mais peu utile pour le contexte africain en raison de ce que l’Afrique est en démocratisation. Les gens de science comprendront que je fais valoir ici le couple statique/dynamique. Une vision statique est peu informatrice. C’est la dynamique du processus de démocratisation africaine qu’il faut chercher à comprendre. Car, un État parvient à un régime démocratique durable si et seulement si cet état de choses résulte des contradictions internes du corps social. Pour saisir cela, remontons à la naissance de la démocratie dans la Grèce antique.

L’on sait, grâce à Arnold Toynbee, qu’à la fin du VIII siècle av. J.-C, il y a eu un problème de surpopulation (excès de population par rapport aux moyens de subsistance) dans plusieurs cités-États grecques. Face à cette crise, les différents cités-États ont réagi différemment. Certains comme Chalcis et Corinthe ont employé leur surplus de population à coloniser des terres cultivables au-delà des mers – en Sicile, en Thrace, en Italie du Sud et ailleurs. En revanche, d’autres cités-États ont cherché des solutions qui ont entraîné des changements profonds dans leur « superstructure ». Sparte était à l’origine une cité-État composée d’agriculteurs. Avec l’augmentation de la population, les Spartiates ont eu besoin de plus de terres à cultiver. Pour en obtenir davantage, ils ont envahi leurs voisins, les Messéniens. Après une longue guerre, ils ont finalement conquis les riches terres de Messénie en 715 av. J.-C et ont fait des Messéniens leurs esclaves. Sparte n’a obtenu ses terres supplémentaires qu’au prix de guerres obstinées et répétées avec des peuples voisins. Pour faire face à cette situation, les hommes d’État spartiates furent contraints de militariser la vie spartiate de fond en comble, ce qu’ils firent en revigorant et en adaptant certaines institutions sociales primitives, communes à plusieurs communautés grecques, à un moment où, à Sparte comme ailleurs, ces institutions étaient sur le point de disparaître.

Athènes a réagi au problème de la surpopulation d’une autre manière. Elle spécialisa sa production agricole pour l’exportation, se lança dans la fabrication de produits “manufacturés” également destinés à l’exportation. Ces innovations économiques ont créé de nouvelles classes sociales. Les hommes d’État athéniens développèrent des institutions politiques de manière à donner une part équitable du pouvoir politique aux nouvelles classes afin d’éviter une révolution sociale : c’est le début de la démocratie. Ils ont incidemment ouvert une nouvelle voie de progrès pour l’ensemble de la société hellénique.

La leçon à retenir est que la démocratie comme toute institution politique naît des contradictions internes d’une société. Les grandes démocraties occidentales puisent leur origine dans des révolutions sociales : la révolution des Pays-Bas, la révolution anglaise, la révolution américaine ou la révolution française. Il n’y a pas de raison que l’Afrique échappe à cette Histoire Universelle.

Par ailleurs, il est prématuré de condamner les efforts de démocratisation des pays africains tant ces derniers sont de jeunes Etats. L’Etat, dans son acception moderne, est une idée neuve en Afrique car les structures proprement politiques africaines historiques étaient à petite échelle. George Peter Murdock, anthropologue américain, a proposé une classification des institutions politiques selon les « niveaux de hiérarchie juridictionnelle » (levels of jurisdictional hierarchy, en anglais) dans son livre Ethnographic Atlas, 1967 qui est une base de données sur 1167 sociétés. Dans sa base de données, il a codé une variable (le second chiffre de la colonne 32 dans le dataset) qui varie de 0 à 4 : 0 pour “société sans autorité politique”, 1 pour « petites chefferies », 2 pour « chefferies plus importantes »? 3 pour « États » et 4 pour “grands Etats”. Quand on combine cette classification de Murdock avec les estimations de la population en Afrique en 1880 du projet HYDE (Historical Database of the Global Environment), nous pouvons calculer la proportion d’Africains qui vivaient dans des états en 1880 (voir cette étude : https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/28603.html) . Il en ressort qu’en 1880, seulement 30% des Africains vivaient dans des sociétés qui avaient un État si l’on considère comme Etat, les groupes ethniques de la base de données de Murdock qui sont codés comme ayant au moins 3 « niveaux de hiérarchie juridictionnelle ». Dans le cas où l’on adopte la définition plus restrictive de “grand État” de Murdock, seulement 4,4% des Africains vivaient dans des sociétés qui avaient un État. Quoi qu’il en soit, une très grande majorité d’Africains ne vivaient pas dans des États au cours de la période précoloniale. Le pouvoir était confiné à l’échelle locale. L’on comprend donc que les coups d’Etat en Afrique ne sont que la manifestation de la maturation des Etats africains.

Par ailleurs, examinons le problème de la démocratie en Afrique sous le rapport des trois conditions préalables à l’accomplissement démocratique de Pierre Rosanvallon.

D’abord, la confiance des citoyens dans les institutions. Cette condition n’est vérifiée qu’à moitié en Afrique subsaharienne. Selon Afrobarometer, à travers 36 pays en 2014/2015, les Africains expriment plus de confiance envers les institutions informelles telles que les chefs religieux et traditionnels (72% et 61% respectivement) qu’envers les organismes exécutifs publics (en moyenne 54%). Ensuite, la possession d’un langage commun pour décrire les faits et affronter la vérité pour formuler des accords et des désaccords. Cette condition, si elle est vérifiée dans quelques pays africains, est loin d’être validée dans la majorité des pays où l’on observe l’existence de plusieurs dizaines de langues sur le même territoire en dépit de la langue officielle du pays. Enfin, la capacité à organiser des élections libres. Il est inutile que cette condition est loin d’être vérifiée dans la majorité des cas.

Tout mon propos, dans ce billet, trouve son résumé dans une pensée marxiste : la superstructure (l’ensemble des formes politiques, juridiques et idéologiques) s’élève sur l’infrastructure (l’ensemble de l’organisation économique de la société). Le lent changement de l’infrastructure dans beaucoup de pays africains porte les germes d’une superstructure plus en phase avec le monde contemporain.

Le 17 mai 2016, François Soudan, actuel directeur de la rédaction de Jeune Afrique, écrit dans une de ses tribunes : « […] Tout démontre que le continent le plus touché par la fièvre des complots est en voie de guérison. Un militaire qui, aujourd’hui, voudrait renverser par les armes un gouvernement, fût-il impopulaire, sait qu’il sera immédiatement condamné et banni par l’Union africaine, l’ONU et la communauté internationale, et qu’en cas de dérapage, la Cour pénale internationale l’attend. » Les récents événements politico-militaires en Afrique francophone liquident cette analyse qui prenait une simple accalmie pour une tendance lourde. En effet, dans une ambiance de « désillusion décromatique », quatre coups d’État se sont succédé, d’août 2020 à janvier 2022, en Afrique francophone : au Mali, au Tchad, en Guinée et au Burkina Faso. Il est vrai que les pays africains se distinguent par le caractère prétorien de leur gouvernance. Selon les données de Jonathan Powell, spécialiste des relations internationales, sur les 486 coups d’État réussis ou ratés depuis 1950, 214 – dont 106 réussis – ont eu lieu en Afrique; ce qui fait de l’Afrique, la région la plus touchée au monde.

A la suite de cette observation, il y a un désir naturel de recherche de causes : « Tout ce qui naît, naît nécessairement d’une cause », aphorisme axiomatique proclamé par Platon dans le Timée. La question : Quels sont les facteurs favorisant les coups d’État en Afrique ? a trouvé plusieurs réponses. Par exemple, dans son communiqué de presse du 29 Mai 2014, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine déclare : “Les changements anticonstitutionnels de gouvernement et les soulèvements populaires étaient profondément ancrés dans les insuffisances en termes de gouvernance. […] Les situations de cupidité, l’égoïsme, une mauvaise gestion de la diversité et des opportunités, la marginalisation, la violation des droits de l’homme, le refus d’accepter la défaite électorale, la manipulation des constitutions, ainsi que la révision anticonstitutionnelle des constitutions en faveur d’intérêts restreints et la corruption sont des déclencheurs puissants de changements anticonstitutionnels de gouvernement et de soulèvements populaires”. Sur son site, Jonathan Powell indique que « les coups d’État sont de plus en plus limités aux pays les plus pauvres du monde, et la récente vague de coups d’État s’inscrit dans ce contexte ». Simple corrélation ou profonde causalité ? Si causalité, alors quel est son sens ? Est-ce c’est la pauvreté qui favorise les coups d’Etat ou ce sont les coups d’Etat qui favorisent la pauvreté ? Par ailluers, en 2016, les chercheurs américains Aaron Belkin et Evan Schofer ont publié un papier de recherche (Toward a Structural Understanding of Coup Risk) dans lequel ils expliquent que la solidité de la société civile d’un pays, la légitimité du gouvernement vis-à-vis de la population et le passé d’un pays en termes de putschs sont des facteurs prédictifs importants des coups d’État.

Les différentes explications du phénomène des coups d’État en Afrique ci-dessus sont satisfaisantes à bien des égards mais ont la faiblesse de ne pas monter en épingle la cause « fondamentale » – première, en quelque sorte – me semble-t-il. Je veux soutenir dans ce billet la thèse suivante : Les coups d’État en Afrique sont dus à la maturation des États africains. En quelque sorte, les coups d’État dans les pays africains caractériseraient « l’adolescence » de la vie des jeunes États africains et annonceraient même leur passage à la vie adulte. C’est, en somme, le chaos qui annonce l’ordre. Leibniz avait raison de dire : « Il est dans le grand ordre qu’il y ait un petit désordre » ; le mal fait ressortir le bien.

Revenons à ma thèse pour la démontrer.

D’abord, l’État, dans son acception moderne, est une idée neuve en Afrique et pour les Africains car les structures proprement politiques africaines historiques étaient à petite échelle. George Peter Murdock, anthropologue américain, a proposé une classification des institutions politiques suivant les « niveaux de hiérarchie juridictionnelle » (levels of jurisdictional hierarchy, en anglais) dans son livre Ethnographic Atlas, 1967 qui est une base de données sur 1167 sociétés. Dans sa base de données, Murdock a codé une variable (le second chiffre de la colonne 32 dans le dataset) qui varie de 0 à 4 : 0 pour “société sans autorité politique”, 1 pour « petites chefferies », 2 pour « chefferies plus importantes », 3 pour « États » et 4 pour “grands États”. Quand on combine cette classification de Murdock avec les estimations de la population en Afrique en 1880 du projet HYDE (Historical Database of the Global Environment), nous pouvons calculer la proportion d’Africains qui vivaient dans des États en 1880 (voir cette étude : https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/28603.html) . Il en ressort qu’en 1880, seulement 30% des Africains vivaient dans des sociétés qui avaient un État si l’on considère comme état, les groupes ethniques de la base de données de Murdock qui sont codés comme ayant au moins 3 « niveaux de hiérarchie juridictionnelle ». Dans le cas où l’on adopte la définition plus restrictive de “grand État” de Murdock, seulement 4,4% des Africains vivaient dans des sociétés qui avaient un État. Quoi qu’il en soit, une très grande majorité d’Africains ne vivaient pas dans des États au cours de la période précoloniale. Le pouvoir était confiné à l’échelle locale. La raison fondamentale de ce fait réside dans ce que les africains ont développé un scepticisme profond à l’égard de l’autorité politique (surtout à grande échelle) – le lecteur curieux peut aller lire The Children of Woot de Jan Vansina.

La constitution des États africains tels qu’ils sont de nos jours est un phénomène qui a, dans la plupart des cas, moins d’un siècle et demi d’âge. C’est un monde nouveau pour les Africains qui, pour la majorité, ont vécu dans des sociétés presque sans niveau de hiérarchie juridictionnelle tant le scepticisme à l’endroit de l’autorité politique est profondément ancré. Cela a créé un énorme problème au moment des indépendances ; celui de rassembler toutes les institutions endogènes diverses et souvent contradictoires dans un contrat social post-colonial. Le résultat a été l’instauration d’un magma bureaucratico-politique sur le continent. La nature ayant horreur du vide, la situation post-coloniale a permis la montée des dictateurs et des autocrates, souvent aidés par les puissances coloniales en partance. Ainsi, la mentalité de “The winner takes all” a gagné la vie politique des jeunes États en Afrique. Cette attitude de “The winner takes all”, bien expliqué par Carlos Lopes dans son livre “L’Afrique est l’avenir du monde”, génère du ressentiment chez les “perdants” qui se vengent par plusieurs moyens dont les coups d’Etat.

Les coups d’Etat en Afrique sont donc un phénomène “normal” dans le processus de consolidation des “nouvelles” structures politiques sur le continent. Nous savons de Hésiode qu’au commencement était le Chaos et qu’après, Zeus, triomphant de son père et de la race des géants et des Titans, s’impose en maître et instaure l’Ordre parmi les dieux et les hommes. Les coups d’Etat en Afrique donnent une impression de chaos. Mais, l’ordre est proche. Les Etats africains se consolident. Ils arriveront à maturité comme nous l’enseigne l’histoire des autres régions du monde. Je pèche, peut-être, dans ma conclusion par déterminisme historique.

Nous vivons des temps révolutionnaires (sur le plan technologique). Les différentes révolutions industrielles constituent une manifestation d’un désir profond, caractéristique du genre humain : multiplier les quantités et les vitesses qui sont deux facteurs clés de la civilisation humaine. Un homme qui aurait fait une longue sieste entre 1890 et 1990 ne reconnaîtrait pas le monde dans lequel il s’éveillerait. La troisième révolution industrielle c’est-à-dire la révolution numérique – les historiens de la technique récusent l’existence d’une quatrième révolution industrielle- a complètement bouleversé les genres de vie. Le fait majeur de la révolution digitale est : les tâches (physiques ou mentales) systématiques et répétitives sont automatisées. De ce fait, découle une pléthore de conséquences qui peuvent constituer une (petite) théorie de l’économie numérique pouvant guider l’action stratégique.

Que reste-t-il au travailleur si les tâches répétitives et systématiques sont automatisées ? Il lui reste les tâches non répétitives faisant appel à la créativité, à l’initiative, au discernement. L’ouvrier du 21ème siècle ne travaille plus avec sa “main” mais avec son “cerveau”. Comme le dit fort bien l’économiste Michel Volle, avec la révolution numérique, on passe de la main d’œuvre au cerveau d’œuvre. Le premier étage de notre théorie est le suivant: l’économie numérique est une économie de la compétence. L’économie digitale redéfinit les attributs des êtres humains et appelle de nouvelles compétences. Des ingénieurs en microélectronique, des développeurs informatiques, des ingénieurs d’affaires, des responsables de service après-vente, des directeurs de systèmes d’information, des analystes de données, etc… tant de compétences nécessaires à l’informatisation des sociétés africaines. Ces compétences représentent un savoir-faire ; ce qui pose la question de la nécessité de réformer le système éducatif en Afrique. Le système éducatif africain, hérité essentiellement de la colonisation, est celui qui produit des concepts théoriques, éduque à l’abstraction et la logique. Il a permis de former d’éminents hommes d’État, chefs d’entreprises et dirigeants jusqu’à la fin du 20ème siècle. Mais il doit être réformé, car il ne s’agit plus de “remplir des cerveaux” mais de produire des connaissances orientées vers l’action. Dit autrement, l’Afrique a besoin d’un système éducatif qui produit des compétences et pas seulement des connaissances. Par exemple, Il y a environ sept cent mille développeurs informatiques sur l’ensemble du continent, dont la moitié est concentrée sur cinq pays (Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Nigeria, Kenya) ; ce qui est relativement peu au regard du milliard de personnes vivant sur le continent.

J’ai rappelé que le fait majeur de la révolution digitale est : les tâches (physiques ou mentales) systématiques et répétitives sont automatisées. Une des conséquences découlant de ce fait est que le coût marginal de la production est insignifiant par rapport à l’investissement initial. Le deuxième étage de notre théorie est donc le suivant: l’économie numérique est une économie à coût marginal nul. Il y a deux ans, en collaboration avec un ami, j’ai créé une entreprise pour proposer une solution digitale de gestion des notes des élèves dans les établissements scolaires au Bénin. Pour le développement de la première version du logiciel, nous avons dépensé quasiment tout notre capital financier initial (achat de licences informatiques, recrutement de développeurs informatiques, etc.). Une fois le logiciel mis au point, il peut être déployé dans n’importe quel établissement scolaire à coût nul. Concrètement, il y a un coût de distribution (les frais de transport pour aller sur le site de nos clients). Mais, il est très faible en regard du coût de développement du logiciel. Le coût de production est quasiment indépendant de la quantité produite ; c’est une spécificité de l’économie numérique. Le rendement d’échelle est croissant diront les économistes. L’économie numérique est une économie à coût fixe. Par conséquent, les sunk cost (les coûts irrécupérables) sont une des caractéristiques principales des entreprises de l’économie numérique. Quand une boulangerie tombe en faillite, l’on a la possibilité de vendre le four à pain, l’armoire à levain, le pétrin mélangeur, la trancheuse de pain ou tout autre équipement. En revanche, quand une entreprise de logiciel échoue, elle n’a plus rien à vendre. Le code du logiciel n’a très probablement plus aucune valeur. L’investissement initial est complètement perdu. D’où l’on peut tirer deux conclusions en matière de financement de l’entreprenariat numérique : (1) la dette est un mauvais instrument de financement de l’économie numérique, (2) le capital-investissement est le bon instrument.

Le troisième (et dernier) étage de notre (petite) théorie est que l’économie numérique est une économie à régime de marché de type concurrence monopolistique. Ceci est une conséquence logique du deuxième étage de notre théorie. Le coût marginal de production d’un système d’exploitation par exemple est nul (en première approximation). Si on applique le principe de la tarification au coût marginal, Microsoft par exemple aurait fait faillite quelques mois après sa création. Le régime de marché ne peut être celui de la concurrence pure et parfaite pour qu’une économie informatisée parvienne à une allocation des ressources efficace. Cela signifie donc que le rôle du régulateur change dans une économie informatisée. Puisque la nature de l’économie digitale ne se prête pas au régime de concurrence parfaite, le régulateur doit surveiller la durée des situations de monopole. Il faut que le monopole que détient une entreprise soit temporaire afin qu’elle évite de s’endormir sur ses lauriers, afin de ne pas pénaliser en fin de parcours le consommateur.

Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de l’économie numérique, je vous suggère de vous procurer mon ouvrage : Le digital au secours de l’Afrique.

L’aventure démographique africaine telle qu’elle est prédite dans les projections de la Division de la population des Nations Unies est phénoménale. En 2050, l’Afrique va doubler sa population et sera le continent le plus peuplé avec plus de 2,5 milliards d’habitants. En 2100, la population africaine sera de 4,2 milliards d’habitants. Par exemple, le Nigeria, avec une population de 206 millions de personnes aujourd’hui, atteindra 400 millions d’âmes en 2050. Un enfant né aujourd’hui au Burundi (qui compte environ 12 millions d’habitants) verrait son petit-fils naître dans un pays qui aura quadruplé sa population. Le Niger triplera (presque) sa population en l’espace de 30 années en passant de 24 millions d’habitants en 2020 à 66 millions de personnes en 2050. La République Démocratique du Congo, avec une population de 89 millions de personnes aujourd’hui, atteindra environ 362 millions d’individus en 2100. Il y aura une centaine de villes à plus d’un million d’habitants sur le continent d’ici à 2050.

Pour pouvoir faire une estimation possible de la population d’un pays dans quelques décennies, il faut un certain nombre de conditions initiales. Tout d’abord, il faut avoir une idée de la population actuelle, disposer de données fiables sur la population initiale, par sexe et âge (recensements) et les niveaux initiaux de la mortalité, de la fécondité et migrations (état civil, enquêtes, etc.) ; ce qui n’est pas trivial car il est admis qu’à tout instant, la population d’un pays est connue au mieux avec une précision de l’ordre de 2%. L’imprécision des conditions initiales est encore plus grande dans le cas du continent africain. Dans le rapport African Governance Report 2019 de la fondation du milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim, on note que, seulement huit pays en Afrique sont dotés d’un dispositif fiable d’enregistrement des naissances. De plus, plusieurs pays africains n’ont effectué aucun recensement de population sur la dernière décennie. En l’occurrence, la République Démocratique du Congo n’a pas effectué de recensement de sa population depuis 30 ans. Avec de telles incertitudes sur les conditions initiales de l’exercice de projection démographique, on peut légitimement prendre avec beaucoup de pincettes les résultats. Par exemple, si l’on reprend les travaux de la Division de la Population des Nations Unies en 1994, ils prévoyaient 170 millions d’habitants en Iran en 2050 ; ceux de 2019 tablent sur 100 millions. Toutefois, l’analyse démographique n’est pas farfelue. Elle indique des tendances lourdes et les projections démographiques sur une ou deux décennies sont souvent justes en raison de l’inertie des populations humaines.

Pour nombre d’experts, la croissance démographique africaine serait un obstacle au développement économique du continent. Pour eux, l’objectif de la croissance qui est la hausse du revenu par tête est, en effet, la maximisation d’une expression ayant au dénominateur le paramètre population ; ce qui justifie l’idée selon laquelle une hausse démographique agirait donc négativement sur le revenu moyen, c’est-à-dire le PIB par tête. C’est ainsi que l’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, au forum du think tank Dialogue of Civilizations Research Institute en octobre 2017, vient à dire que « si nous ne réduisons pas la taille de nos familles, notre pays continuera à souffrir de la pauvreté parce que les ressources disponibles ne pourront plus couvrir nos besoins ». Ce raisonnement est un sophisme : c’est le sophisme du gâteau fixe. L’accroissement démographique a fait partie intégrante du processus de développement dans les pays aujourd’hui économiquement avancés et riches. L’épisode du baby-boom juste après la Seconde Guerre mondiale est particulièrement illustratif. Il serait approximatif de considérer la croissance démographique de l’Europe au XIXe siècle comme ayant eu une influence déprimante sur le développement économique de cette dernière. La passivité de l’homme quand il rencontre des problèmes économiques liés aux ressources naturelles ne sera qu’un mythe malthusien. L’innovation est une fonction directe de l’effectif de la population. Cela nous rappelle la savante phrase du philosophe Jean Bodin : « il n’est de richesse que d’hommes ». Il est évident que la croissance démographique constitue un défi important pour tous les Etats du monde et pour tous les pays d’Afrique subsaharienne en particulier (hausse des demandes et besoins de la collectivité, en termes d’infrastructures, de politiques publiques, d’éducation ou de santé par exemple). Mais, en dernière analyse, la croissance économique repose sur deux piliers : la démographie et la productivité. La démographie africaine est plutôt un atout pour le continent. Par exemple, d’après les projections de Renaissance Capital, banque d’investissements russe axée sur les marchés émergents, l’Afrique sera une économie de 29 000 milliards de dollars d’ici à 2050-2060, soit plus que le PIB combiné des États-Unis et de la zone euro en 2012. La structure de la population africaine est un atout indéniable. Elle est constituée en très grande majorité de jeunes avec un âge médian d’environ 19 ans. C’est une opportunité pour les fonds de pension, qui pourraient accumuler l’épargne de ces derniers pendant les 40 prochaines années sans avoir la pression des paiements que l’on observe dans les économies développées qui ont une population vieillissante. C’est un immense réservoir de capitaux à long terme pour le financement de l’économie réelle, notamment les infrastructures et le logement.

La hausse de la population africaine se transsubstantiera-t-elle en une « bombe migratoire » ? Telle est l’inquiétude des leaders européens ; à juste titre car le continent européen est distant de 14 kilomètres de l’Afrique au détroit de Gibraltar. Inutile inquiétude. En 2019, notre planète comptait 272 millions de migrants internationaux soit à peu près 3,2% de la population mondiale. La contribution de l’Afrique subsaharienne dans ce mouvement de déplacement mondial est de 8,7% seulement. De plus, 70% des migrants subsahariens restent sur le continent africain. Donc, loin des discours cafardeux des prophètes du « péril noir », la migration africaine est d’abord intracontinentale. Et « il n’existe pas de lien mécanique entre la croissance démographique et celle du taux de migration », Jean-Christophe Dumont, chef du département des migrations internationales à l’OCDE.

L’on pose souvent le postulat suivant : pour faire chuter à un rythme soutenu le niveau de fécondité des subsahariens, il faut initier une révolution contraceptive. Malheureusement, le taux d’utilisation des méthodes contraceptives est estimé à 26% en Afrique subsaharienne contre une moyenne de 75% dans les pays riches. La religion et la culture expliqueraient ce faible taux de contraception. Aussi, les centres médicaux, souvent situés à des centaines kilomètres des ménages, sont-ils en rupture de stock de contraceptifs de façon récurrente, décourageant ainsi certaines femmes désireuses de suivre un programme de contraception. Il est maintenant admis que la quasi-absence des assurances santé, vieillesse, chômage couplée à des revenus faibles et donc une capacité d’épargne des familles limitée conduit les personnes à compter sur la solidarité familiale. Les femmes nigériennes ont en moyenne 7 enfants, mais seulement 3 enfants seront encore en vie à l’âge adulte au moment où leurs parents seront dans l’incapacité de travailler en raison de leur âge. Ainsi, en l’absence de systèmes d’assurances santé et vieillesse performants, tout soutien financier ou matériel pour les parents ne pourra-t-il venir que de leurs enfants. Il est donc parfaitement rationnel que les ménages nigériens aient une fécondité élevée. La leçon à retenir est que la meilleure méthode contraceptive c’est le développement économique.

Je veux me livrer dans les lignes suivantes à une recension du dernier ouvrage de M. Carlos Lopes, L’Afrique est l’avenir du monde, paru le 04/03/2021 aux éditions du Seuil dans la collection Poids et Mesures du Monde et disponible pour achat ICI.

Un mot sur l’auteur. Carlos Lopes est professeur émérite à la Nelson Mandela School of Public Governance, et professeur invité à Sciences Po Paris. Il a occupé des postes importants tels que ceux de sous-secrétaire général des Nations Unies et de directeur politique du secrétaire général Kofi Annan. Carlos Lopes a été secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique de 2012 à 2016. Actuellement, il est le Haut représentant de l’Union africaine pour les partenariats avec l’Europe et membre de l’équipe de réforme dirigée par le président Paul Kagame.

L’ancien directeur de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique se montre assez critique – contrairement à ce que peut laisser penser le titre du livre – à l’endroit des discours d’afro-optimisme naïf, béat et exagéré; lesquels discours, en minimisant les défis réels du continent, finissent par paralyser l’élaboration des politiques publiques. Il ne tombe pas pour autant dans le piège du pessimisme. En somme, il rejette les catégories de pensée que sont l’afro-optimisme et l’afro-pessimisme; ne les trouvant pas fécondes. Il tente dans le livre de dévoiler l’Afrique au ras des faits et “d’offrir des perspectives politiques innovantes sur des questions et des actions critiques nécessaires pour le changement dans le contexte complexe des économies africaines”.

L’approche holistique adoptée par Carlos Lopes me laisse croire que les travaux d’Emile Durkheim ne lui sont pas étrangers tant la vérité : L’économique est un fait social trouve une application dans l’organisation de l’ouvrage. Inutile de dire que l’auteur a réussi à éviter l’écueil de l’économicisme.

Dans le livre, l’ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies identifie huits défis que l’Afrique doit relever : réformer le système politique, respecter la diversité, comprendre le contexte des politiques publiques, se transformer structurellement grâce à l’industrialisation, augmenter la productivité agricole, revoir le contrat social, s’adapter au changement climatique et se donner la capacité d’agir dans les relations avec la Chine.

Loin de moi l’idée d’exposer en détails ces huits défis sinon je liquiderais, par là-même, l’incitation à acheter et lire le livre. Toutefois, il me faut donner à voir un de ces défis. Pour Carlos Lopes, le sort du continent africain est déterminé par l’impératif de la transformation structurelle par l’industrialisation. Pour ce faire, il sera nécessaire de combiner trois orientations en matière de gouvernance :

Voilà un bout de la fécondité de la pensée développée par Carlos Lopes dans son livre L’Afrique est l’avenir du monde. Il y présente les ingrédients pour que le continent africain atteigne une véritable prospérité. Je vous invite à le lire. Pour l’anecdote, j’ai placé ce livre dans le coin droit supérieur de ma bibliothèque ; ce qui signifie “Livre à lire plusieurs fois”.

Pour finir, je veux relever une chose curieuse. Le livre a les traits d’un programme politique. De là, supposer que M. Lopes sera bientôt un homme politique compris comme acteur politique, il n’y a qu’un pas ! Ça tombe bien ; l’Afrique des Idées, notre think tank, le reçoit mercredi 29 Septembre 2021 à 19h pour un entretien. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ICI.

Il est une réalité indiscutable au Bénin : le secteur privé est sous-financé. En effet, le crédit intérieur fourni au secteur privé représente 17% du PIB du Bénin en 2019. A titre de comparaison, ce chiffre est de 87% au Maroc, 140% en Afrique du Sud, 86% en Tunisie, 72% en Namibie. Le constat est établi : les entrepreneurs au Bénin ne sont pas suffisamment financés. A la suite de cette observation, il y a un désir naturel de recherche de causes : « Tout ce qui naît, naît nécessairement d’une cause », aphorisme axiomatique proclamé par Platon dans le Timée. Les « circonstances causales » qui conduisent au fait souligné ci-dessus sont sans doute nombreuses et diverses (la défaillance du système légal de droits de propriété, les conditions des prêts bancaires, la mauvaise perception du risque, etc…). Mais, je veux monter en épingle un axe du terrain causal qui a trait à la fonction même de l’entrepreneur. Il va donc falloir expliciter (succinctement) le rôle de l’entrepreneur dans une économie.

Le genre humain, dans l’exercice de son conatus, oscille entre besoins et satisfactions. S’il n’y a besoin d’effort pour répondre au besoin, la satisfaction est, en quelque sorte, gratuite. Mais, bien souvent, la satisfaction est onéreuse en ce sens qu’elle requiert de l’effort, de la peine pour avoir cours. Par exemple, tout homme a besoin de manger et, pour cela, doit employer la force de ses bras soit directement en cultivant des aliments soit indirectement sous forme d’unités monétaires : la satisfaction est, dans ce cas, onéreuse. Et c’est là qu’intervient un personnage curieux qu’on appelle entrepreneur. Ce dernier passe son temps à se demander comment rendre moins onéreuses les satisfactions des hommes. Dit autrement, l’entrepreneur cherche à rendre service à ses semblables en appliquant ses facultés aux choses. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le « Nous voulons rendre le monde meilleur » des grands entrepreneurs de la planète. Il s’ensuit que, par sa fonction, l’entrepreneur est la source de la croissance économique. Pour bien remplir son rôle, l’entrepreneur a besoin la plupart du temps de capital (des machines, de l’argent, etc…) pour développer son idée. Mais, il ne passe à l’action qu’après un calcul économique. Tout entrepreneur a des coûts certains (ou maîtrisables) et des revenus incertains (espérés). Donc pour qu’il passe à l’action, il faut que le coût du capital soit inférieur à la rentabilité espérée du capital ; autrement c’est la faillite assurée. Une fois ce principe énoncé, je peux revenir à la situation du Bénin afin de déterminer approximativement la valeur des deux variables (coût du capital et rentabilité du capital).

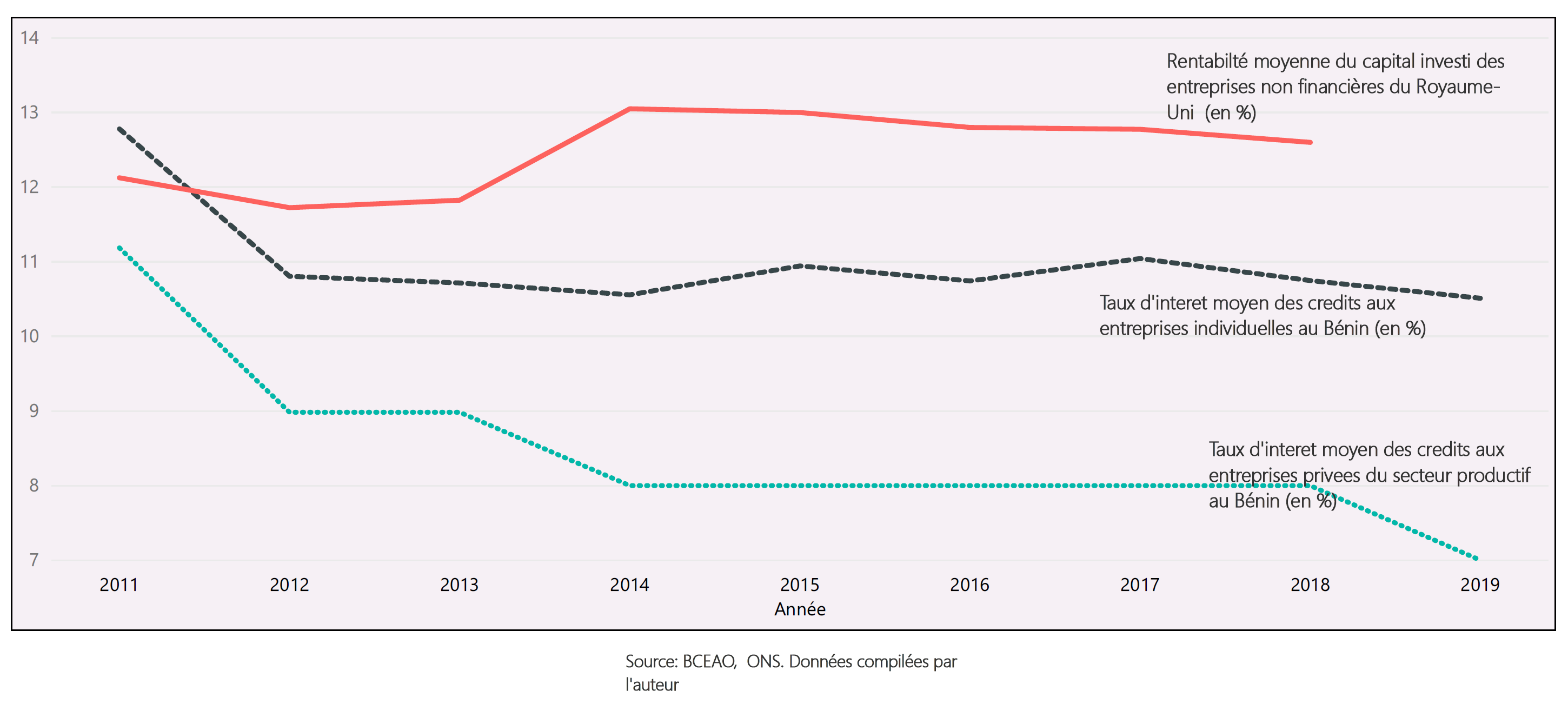

Que le lecteur veuille bien considérer le graphique suivant.

Le coût du capital c’est le taux d’intérêt des crédits accordés par les institutions financières. Au Bénin, le taux d’intérêt moyen des crédits aux entreprises individuelles varie, depuis 2012, entre 11% et 10%, celui aux TPE, PME et grandes entreprises varie entre 9% et 7%. Il nous faut déterminer maintenant la rentabilité moyenne du capital employé par les entreprises au Bénin qui doit être normalement bien supérieur au coût du capital. C’est là que je me heurte à l’absence de données fiables (un grand merci d’avance au lecteur qui pourra me faire suivre les données sur la RMCI au Bénin).

Afin de dépasser cet obstacle, je fais l’hypothèse suivante : la rentabilité moyenne du capital investi au Bénin est strictement inférieure à celle du Royaume-Uni (soit dit en passant, je pourrais prendre les Etats Unis pour l’exemple). Hypothèse raisonnable. Car, le Royaume-Uni possède les meilleures universités du monde (donc un capital humain extraordinaire), les meilleures infrastructures, ses entreprises sont les mieux gérées au monde, etc. Au Royaume-Uni, la rentabilité moyenne du capital investi pour les entreprises non financières (qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des capitaux investis) varie entre 12% et 13% depuis 2011. Cela signifie que pour 100 livres sterling investis au Royaume-Uni l’on gagne en moyenne 12 livres sterling comme profits (bien sûr, cette moyenne cache les disparités entre les différents secteurs de l’économie, entre les différentes villes, etc.). Pour le même capital investi au Bénin, l’on est sûr de gagner en moyenne moins de 12 livres sterling en sachant que si le capital investi provient d’un crédit bancaire, celui-ci coûte en moyenne 11 livres sterling pour une entreprise individuelle au Bénin. La marge est alors très mince pour l’entrepreneur. La règle « il faut que le coût du capital soit inférieur à la rentabilité du capital » est à peine vérifiée au Bénin ; ce qui n’est pas une bonne nouvelle. Car les entrepreneurs, dans ce contexte, ne vont pas passer à l’action : ça, c’est ce qu’on voit. Ce qu’on ne voit pas, ce sont les milliers d’emplois que ces entrepreneurs auraient pu créer, c’est leur contribution à la croissance économique du pays qui s’évapore, c’est le bien-être collectif qui est sapé.

Eu égard à ce qui précède, il ressort que le cadre global au Bénin ne donne pas suffisamment d’incitations à l’endroit de l’entrepreneur. Au sein d’une économie, la création de richesse est directement liée au stock de capital dont l’évolution est motivée par la profitabilité des investissements, elle-même fonction de la rentabilité du capital et du taux d’intérêt réel.

Il urge d’améliorer la situation des entrepreneurs au Bénin en diminuant le coût du capital, le taux d’intérêt réel des crédits accordés aux entreprises. Ce serait un bon signal envoyé à ceux qui ont l’étincelle divine de la création, c’est-à-dire les entrepreneurs.

1er Janvier 2021. La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) entre officiellement en vigueur. Le traité instaurant la Zlecaf vise l’accroissement du commerce intra-africain en éliminant, d’ici 15 ans au maximum, 90% des taxes douanières sur les biens et les services. En effet, les exportations intra-africaines représentaient 16,6% des exportations totales en 2017, contre 68% en Europe et 59% en Asie. La Zlecaf représente potentiellement la plus vaste zone de libre-échange au monde avec 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut combiné de 2500 milliards de dollars américains et constitue une étape importante vers la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. A cette date, 34 pays ont déjà ratifié le traité de la Zlecaf. Il existe encore des points de négociation en cours à savoir : la détermination des offres tarifaires (les calendriers de baisses des droits de douane et les catégories de produits concernés) et le consensus autour de la règle d’origine (le niveau de la part africaine contenue dans un produit manufacturé).

L’idée fondamentale de la Zlecaf est à saluer. J’ai déjà démontré l’importance de la Zlecaf dans la réponse à long terme à la crise de la Covid-19 dans ce billet pour Jeune Afrique. Mais, cette démonstration souffre peut-être d’une faible amplitude explicative. Doit-on, pour ce faire, convoquer des modèles macroéconomiques complexes, des théories économiques comme celle de l’endogénéité des cycles économiques ou autres savants outils ? Je crois que le bon sens praxéologique suffira très largement.

La proposition « L’échange est le socle des sociétés » ne peut souffrir de quelque débat. Même, l’état de nature rousseauiste ou hobbésien, qui n’est pas plus qu’une fiction intellectuelle que Daniel Defoe n’a même pas pu reproduire dans Robinson Crusoé en 1719, ne peut liquider la valeur de la proposition ci-dessus. Cette vérité est tellement ancrée dans nos habitudes que nous n’y faisons plus attention. Rousseau avait bien raison quand il disait : « il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous ».

Prenons un homme, soudeur vivant à Cotonou au Bénin. En se levant tous les jours, il s’habille. N’ayant pas le talent de confectionnement de vêtements, il est obligé de payer son vêtement chez un marchand. Ce dernier s’est approvisionné chez des tailleurs-couturiers togolais qui utilisent des tissus provenant des usines de textile d’Ethiopie employant du coton malien. Pour que le coton malien parvienne à l’usine de textile éthiopienne, il a fallu que des terres aient été défrichées, labourées et ensemencées, que le coton ait été récolté, que des spécialistes de la logistique acheminassent le coton. Avec son premier geste de la journée (s’habiller), cet homme a mobilisé une centaine, un millier de personnes, une quantité inouïe de travail humain. De plus, il ne passera pas sa journée sans employer un peu d’huile, un peu de pain, un de peu sucre, un peu de tomates, etc. Je laisse le lecteur remonter le fil de la chaîne de fabrication de ces biens. A son tour, cet homme soudera des machines qui seront employées peut-être en Côte d’Ivoire, en Tanzanie ou au Maroc. Inutile pour moi de dérouler toutes les éventualités. Ce que je veux dire via l’exemple ci-dessus est : Les hommes travaillent les uns pour les autres et, donc, échangent. C’est l’échange qui permet aux hommes de tirer leurs satisfactions de la société sans en payer la peine équivalente. Il faut donc faciliter les échanges : c’est l’ambition de la Zlecaf.

Contre les échanges se dressent les fleuves, les cours d’eau, le désert et autres obstacles ejusdem farinae. Mais il y a aussi malheureusement des obstacles non naturels (tarifs douaniers, réglementations, etc). Les gouvernements africains, d’un côté, dépensent des fortunes pour faire des infrastructures aux frontières afin de faciliter les échanges inter-pays et, de l’autre côté, dressent des barrières artificielles contre l’échange. Il est des économistes qui soulignent que la Zlecaf va dissoudre les recettes issues de la fiscalité de porte (les droits de douane). Ils ont raison et c’est une bonne nouvelle : les nations en seront riches d’autant. La Banque mondiale a montré que la Zlecaf pourrait accroître le revenu régional de 7 %, soit 450 milliards de dollars de plus, et sortir 30 millions de personnes de l’extrême pauvreté d’ici 2035. Je crois qu’il existe plein de bienfaits que nous ne pouvons anticiper. Entre, l’entrepreneur marocain qui, riche désormais d’un marché d’un milliard d’individus, va accroître sa production, le consommateur bostwanais qui va désormais payer certains produits de consommation moins chers disposant ainsi d’un pouvoir d’achat supplémentaire qu’il peut investir et l’entrepreneur en réserve qui lancera son activité tant le signal envoyé par le marché est positif, je crois que les vertus de la Zlecaf ne peuvent être, toutes, anticipées.

Les phénomènes économiques se résolvent dans l’échange. C’est l’enseignement qui sous-tend l’idée de la Zlecaf. Que les pays africains qui hésitent encore à ratifier cet accord commercial soient rassurés ; ils en tireront bénéfice et satisfaction. Par ailleurs, la Zlecaf donne une occasion unique à l’Afrique de démanteler sa structure économique coloniale au moyen du développement industriel. Sur le plan symbolique, c’est le rêve du panafricanisme qui prend forme ; plus exactement, le panafricanisme houphouëtiste ou senghorien – celui de Kwame Nkrumah ou Ahmed Ben Bella restant un repère placé à l’horizon.

Africains et amis de l’Afrique, saluons cette initiative. Espérons que la mise en œuvre de la Zlecaf soit concrète sur le terrain.

Que l’Afrique soit relativement moins touchée sur le plan sanitaire par la crise de la Covid-19, voilà qui est une évidence empirique. Mais, il est une conséquence de la crise sanitaro-économique en Afrique qui ne devrait échapper à personne : la hausse de la pauvreté. En cela, la crise a été à la fois un révélateur et un booster du niveau de paupérisation des masses. Les mesures de restriction des libertés dans le cadre de la lutte contre la pandémie vont précipiter 40 à 60 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté (vivant avec moins de 1,90 dollar US par jour). Que diable est-il si difficile de renvoyer l’extrême pauvreté dans les lits de l’histoire en Afrique?

Face à la pauvreté, la communauté internationale n’est pas restée les bras croisés. Depuis le milieu des années 80, de nombreux programmes de lutte contre la pauvreté émanant des Etats ou des organismes internationaux ont fait florès. Les pays riches ont transféré au continent africain plus de 1000 milliards de dollars US en 50 ans sous forme d’aide au développement. Malgré le « pognon de dingue » engagé, les taux de pauvreté dans plusieurs pays africains demeurent à deux chiffres et sont les plus élevés du monde. Le nombre de pauvres en Afrique est passé de 278 millions en 1990 à 413 millions en 2015. Le revenu réel par habitant n’a été multiplié que par 1,7 depuis 1990 (depuis 30 ans !). De deux choses l’une : soit le raisonnement linéaire qui consiste à transférer des ressources (souvent, financières) des pays riches vers les pays pauvres n’a pas été poussé à l’extrême pour résoudre la question de la pauvreté, soit la cause du mal est endogène. J’avoue être séduit par le second diagnostic tant le premier ressemble à la situation des médecins de Molière répétant: “Le poumon vous dis-je, le poumon”.

Je veux ici dire qu’il n’y a, en réalité, pas de pauvres, il n’y a que des écosystèmes pauvres. La preuve est donnée par les jeunes africains qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Ces jeunes, considérés comme pauvres dans leur pays d’origine, réussissent à s’offrir une vie meilleure en Europe au point de réaliser des transferts d’argent vers leur pays de provenance. La pauvreté, as such, n’est pas une situation de pénuries objectives mais plutôt une absence de conditions et de préalables spécifiques. Elle résulte du fait que les économies africaines ne produisent pas de capital. Le capital est concept intangible qui prend corps à travers un système formel de droits de propriété. Or, dans la plupart des pays africains, il n’est aucun système de droits de propriété efficace et accessible. Selon le laboratoire d’idées The Heritage Foundation, sur les 50 pays les moins notés en matière de droits de propriété, plus de la moitié se trouve en Afrique. Dans les zones rurales de l’Afrique de l’Ouest, moins de 10% des terres sont immatriculées.

En absence de droits de propriété, les individus ne peuvent utiliser leurs biens comme un capital productif par exemple comme collatéral d’un prêt bancaire pour créer une entreprise. Les actifs de la plupart des africains constituent ce que l’économiste Hernando De Soto appelle le “capital mort”. En 2000, De Soto a souligné que la valeur du “capital mort” détenu sous forme immobilière est de 580 milliards de dollars US. Autant de capital improductif ! Le miracle rwandais, souvent évoqué, a démarré en 2003 par des réformes visant à définir et protéger les droits de propriété avec une simplification des procédures pour créer une entreprise. Résultat, le Rwanda est devenu le 38e pays au monde où il est le plus facile de faire des affaires.

Ceux que nous appelons « pauvres » sont des gens qui possèdent du capital sous forme non-productive et constituent une armée de réserve d’entrepreneurs. Le socle du capitalisme réside dans l’existence d’un système juridique de la propriété (donc un état de droit). Le rendement marginal des politiques économiques en Afrique (nationalisations, monnaie avec régime de change fixe ou flexible, privatisations) restera désespérément décroissant tant qu’il n’y aura pas de régime de propriété efficace et accessible dans les pays africains. C’est l’absence de système juridique de la propriété qui constitue le terreau de la pauvreté en Afrique.

Soit l’apologue suivant.

Il était un pays, Maskini. Dans ce pays, on trouve des hommes et des femmes habités par le désir d’améliorer leur condition matérielle au moyen de la force de leurs bras. Mkandarasi, un habitant de la capitale de Maskini, a été frappé par une étincelle divine. Il a eu une idée géniale : la manière optimale de fabriquer le produit Bidhaa qui est le produit le plus vendu à Maskini. Comme pour toute entreprise, Mkandarasi a besoin de sous pour se payer les outils de production (machines, etc.) afin de mettre en application son idée. Il va voir le banquier de sa ville et lui dit : Monsieur le banquier, j’ai trouvé la meilleure façon de produire Bidhaa. Daignez me prêter 8000 afin que je puisse démarrer mon activité. Le banquier lui répondit : Monsieur, votre projet m’intéresse mais, le risque étant important, il me faut une hypothèque. Et Mkandarasi s’écria : J’ai une parcelle de 20 hectares dans un village à 30 km d’ici et tous les habitants du village savent que j’en suis le propriétaire. Je vais l’utiliser comme collatéral ! Le banquier répliqua : Apportez-moi les papiers prouvant que vous détenez une telle parcelle et, par suite, je vous prête le montant demandé. Puis Mkandarasi répondit : Monsieur le banquier, je n’ai pas de papiers, de titres de propriété. Mais, je vous assure, tous les habitants du village me connaissent et savent que les 20 hectares, appartenant autrefois à mon défunt père, sont ma propriété. Je peux vous y conduire pour recueillir des témoignages. Le banquier répondit : Désolé, je ne puis vous accorder le prêt demandé. Mkandarasi repartit bilieux de la banque.

Que raconte cet apologue ? Mkandarasi, n’ayant pas obtenu de crédit à la banque, n’a pas pu démarrer son entreprise : ça, c’est ce qu’on voit. Ce qu’on ne voit pas :

Bref, je pourrais dresser à l’infini la liste des conséquences. Quel a été l’élement qui a fait défaut Mkandarasi ? Les droits de propriété. L’absence de droits de propriété a été le point de départ de l’enchaînement des répercussions sus-citées.

Malheureusement, il est, en Afrique, beaucoup de pays à l’image de Maskini. Beaucoup de pays ne détenant pas un régime formel de droits de propriétés. Beaucoup de pays où les règles gouvernant la propriété varient d’une rue, d’un logis à un autre. Selon l’indice International Property Rights Index, sur les 50 pays les moins notés en matière de droits de propriété, la moitié se trouve en Afrique.

Néanmoins, à chaque élection, les candidats chantent : Enrichissement, enrichissement des peuples !

Que de balivernes. Que de billevesées.

Dans ces pays, se trouvent des millions de Mkandarasi, des gens qui sont riches de biens et non de capital. Les africains possèdent des biens mais pas de capital, voilà qui peut surprendre. Ces biens, l’économiste Hernando de Soto, les appelle du « capital mort » ; c’est-à-dire des biens improductifs. Sans un système légal gérant les droits de propriété, pas de capital. La difficulté réside en ce que le capital est mal compris car intangible.

L’homme a inventé l’horloge, le calendrier pour rendre tangible le temps ; la notation musicale pour rendre tangible la musique ; le système juridique de droits de propriété pour donner vie au capital. Ce qui convertit un bien en capital c’est le système légal de droits de propriété.

La croissance économique n’est que le résultat de l’utilisation efficiente (« darwinienne », dirait l’économiste Charles Gave) du stock de capital dont dispose une nation. Donc, pas de croissance économique sans capital et pas de capital, sans système de droits de propriété efficace et accessible (donc un état de droit).

C’est l’inadaptation du système juridique de la propriété qui constitue le terreau de la pauvreté en Afrique.

Il est une conséquence de la crise sanitaro-économique (Covid-19) en Afrique qui n’échappe à personne : la hausse de la pauvreté. Les mesures de confinement, l’arrêt des chaînes de valeurs mondiales et la chute des cours de matières premières vont précipiter 40 à 60 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté (vivant avec moins de 1,90 dollar US par jour). C’est donc l’occasion de penser pour « panser » le fléau de la pauvreté dans les pays africains.

Depuis le milieu des années 90, de nombreux programmes de lutte contre la pauvreté émanant des Etats ou des organismes internationaux ont fait florès. L’entreprise de lutte contre la pauvreté a consisté essentiellement à transférer des ressources (monétaires ou matérielles) des endroits riches vers les endroits pauvres. Ainsi, semble-t-il, cela permettra d’éradiquer la pauvreté où elle se situe. Malgré le « pognon de dingue » engagé, les taux de pauvreté dans plusieurs pays africains demeurent à deux chiffres et sont les plus élevés du monde. Pire, le nombre de pauvres en Afrique est passé de 278 millions en 1990 à 413 millions en 2015 ; ce qui compromet grandement la réalisation de l’objectif de développement durable des Nations Unies d’éradication de la pauvreté d’ici 2030. On peut donc dire que, vraisemblablement, les politiques de lutte contre la pauvreté en Afrique n’ont pas eu une grande réussite.

La raison de cet échec réside dans l’approche du problème de la pauvreté. Le raisonnement qui soutient les campagnes de lutte contre la pauvreté est le suivant : en apportant de l’aide (souvent financière) au pauvre, l’on résoudra et tirera le pauvre de sa condition qui est, précisément, un manque de moyens. Cette « logique » est un raisonnement linéaire. Elle présente le pauvre avec l’attitude du personnage Oblomov de l’écrivain russe Ivan Gontcharov : l’aide (souvent financière) rendra le temps irrésistiblement splendide pour que Oblomov décide d’abandonner son lit bien-aimé. Ce raisonnement linéaire déconsidère la complexité de la question de la pauvreté et ses racines profondes.

Je veux ici dire qu’il n’y a, en réalité, pas de pauvres, il n’y a que des écosystèmes pauvres. La pauvreté, as such, n’est pas une situation de pénuries objectives mais plutôt une absence de conditions et de préalables spécifiques. La preuve est donnée par les jeunes africains qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Ces jeunes, considérés comme pauvres dans leur pays d’origine, réussissent à s’offrir une vie meilleure en Europe au point de réaliser des transferts d’argent vers leur pays de provenance. Donc, le principal sujet est d’élucider les raisons pour lesquelles ces jeunes n’ont pas exercé leur esprit entrepreneurial dans leur pays d’origine. Tous les pays qui ont renvoyé l’extrême pauvreté dans les lits de l’Histoire sont ceux où l’on répond par l’affirmative à la question suivante: Est-il facile, ici, de créer, gérer et fermer une entreprise?

La question ci-dessus concentre les principes sur lesquels reposent une société prospère qui éradique la pauvreté : la liberté individuelle, l’Etat de droit et la liberté économique. Sans respect des droits de propriétés, la prospérité économique, tant désirée dans les pays africains, n’aura pas lieu. Rappelons le cas du jeune tunisien Mohamed Bouazizi, marchand ambulant de fruits et légumes qui, étant incapable de verser des pots-de-vin à l’administration, s’est vu confisquer arbitrairement son outil de travail. Il s’est immolé par le feu juste après cette phrase interrogative et pleine de désespoir : “Comment voulez-vous que je gagne ma vie ?”

Certains ajustements structurels sont nécessaires pour favoriser l’éradication de la pauvreté. Il faut supprimer les barrières tarifaires et non-tarifaires à la création d’entreprise, permettre aux populations de disposer de titres de propriété et favoriser la concurrence dans tous les secteurs où cela est nécessaire. Les politiques publiques doivent avoir une seule ambition: celle de créer des incitations, un environnement où peut prospérer une grande diversité d’activités de production. A ce titre, l’indice Doing Business de la Banque Mondiale, bien qu’imparfait, peut servir de boussole pour renseigner sur l’amélioration des conditions favorables à l’esprit d’entreprise.

Ceux que nous appelons « pauvres » constituent, à bien des égards, une armée de réserve d’entrepreneurs. En supprimant les barrières à la liberté économique, l’Afrique pourra sortir les masses de leur condition de pauvreté.

L’Afrique est confrontée à une crise sanitaire majeure depuis l’enregistrement du premier cas positif à la Covid-19 déclaré au Nigéria le 27 février 2020. Cette crise est inédite de par la rapidité de propagation du virus en raison de l’hyperconnexion contemporaine des sociétés humaines

et en raison de son ampleur (aucune région du monde n’a été épargnée).

La crise est sanitaire, mais elle est aussi et surtout économique. La réponse à la Covid-19 doit se déployer sur deux dimensions : une lutte contre la

propagation du virus et l’amélioration des soins pour les malades ainsi qu’un plan de relance afin d’endiguer les conséquences socio-économiques

de la crise.

Téléchargez l’intégralité de la Note ici.

Il est une phrase de la Sagesse populaire béninoise que je paraphrase comme suit : Quand un vodoun (entité transcendante) requiert du sang d’agneau et que tu lui donnes du jus d’hibiscus, ta mort est prochaine.

Qu’apprend nous cette sagesse à propos d’une des actualités du Bénin?

La Banque mondiale répartit les économies du monde en quatre groupes : faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé et publie cette classification le 1er Juillet de chaque année. Pour cette année, la Banque mondiale annonce que le Bénin fait partie désormais du groupe des « pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure » pour la première fois de son Histoire. En effet, au Bénin, le revenu national brut (RNB) par tête est passé de 870 $US par an à 1250 $US par an soit une augmentation de 30% !

Qu’est-ce qui explique cette belle performance? Essentiellement, une mise à jour de la comptabilité nationale. L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) a procédé à une révision des comptes nationaux en délaissant le Système de comptabilité nationale (SCN) 1993 pour le SCN 2008 développé par les Nations Unies. De plus, il a retenu l’année 2015 comme nouvelle base des comptes nationaux (l’année 2007 était l’année de reference d’usage); c’est que l’on appelle “rebasage” dans le jargon des économistes.

Suite à ces révisions statistiques, le PIB réel du Bénin a bondi de 36%. Pour information, la différence entre le PIB (Produit intérieur brut) et le RNB (Revenu national brut) réside en ceci que le premier comptabilise l’ensemble des valeurs ajoutées des entreprises domiciliées dans un pays tandis que le second compile les revenus perçus par les agents économiques nationaux, soit les citoyens et les entreprises ayant la nationalité dudit pays.

L’effet du rebasage est une augmentation sensible du PIB. De quoi s’agit-il ?

Supposons une économie lambda qui fabrique 1000 Kg de tomates et 2 ordinateurs. Admettons l’année 2000 comme année de référence et supposons que les tomates de cette année-là coûtent 2 $/Kg alors qu’un ordinateur coûte 2 000 $. Dans ce cas, le PIB réel de cette économie, libellé en dollars de 2000, serait de 6 000 $ . Imaginons qu’en 2001, cette économie se développe en produisant un ordinateur portable supplémentaire. Cette augmentation signifie que le PIB réel en 2001, exprimé en prix de l’année 2000, est de 8 000 $. Par rapport à l’année 2000, le PIB réel a augmenté de 33,3 % . Il y a une croissance matérielle (un ordinateur produit de plus) qui est sous-jacente à la croissance du PIB réel.

Maintenant, au lieu d’utiliser l’année 2000 comme année de référence, utilisons 2001 (on procède à un rebasage). Les niveaux de production restent inchangés : 1 000 Kg tomates et 2 ordinateurs portables en 2000 et 1 000 Kg de tomates et 3 ordinateurs portables en 2001. Les prix de l’année de base ne sont cependant plus les mêmes : supposons qu’en 2001, notre nouvelle année de base, le prix des tomates a doublé pour atteindre 4 $/Kg tandis que le prix des ordinateurs portables a été réduit de moitié pour atteindre 1 000 $. Dans ces nouvelles conditions, le PIB réel pour l’année 2000, cette fois-ci libellé en dollars de 2001, est de 6 000 $, tandis que le PIB réel pour l’année 2001, également en dollars de 2001, est de 7 000 $. Contrairement à la situation antérieure, la croissance du PIB n’est que de 17 %. (L’on pourrait choisir les prix de la nouvelle année de base de sorte à avoir une croissance plus forte que dans le premier cas).

La leçon de cet exemple pédagogique est la suivante: le PIB réel est affecté non seulement par les quantités réelles produites, mais aussi par notre choix de l’année de référence. Et comme il existe de nombreuses années de reference possibles, le même PIB réel peut se retrouver avec des valeurs très différentes !

Revenons au cas du Bénin. Après le rebasage et autres révisions statistiques, le Bénin a connu une croissance “mathématique” de son PIB réel de 36%. D’abord, il faut saluer la volonté de modernisation de l’appareil statistique béninois des autorités. Ensuite, il faut relever les implications de cette tambouille statistique. Comme le PIB réel a connu une forte croissance grâce au rebasage, la dette béninoise qui était d’environ 60% du PIB est descendue à 40% du PIB. Le Bénin devient un bon élève en ce qui concerne les critères de convergence de l’Uemoa concernant le déficit budgétaire fixé à 3 %. Les marchés financiers réinterprèteront aussi les performances du Bénin.

Mais, derrière les statistiques se trouve un peuple. La croissance annoncée n’est pas synonyme de “plus de tomates et d’ordinateurs” (cf. l’exemple pédagogique). Des micro-trottoirs réalisés à Cotonou, la capitale économique du Bénin, révèlent un sentiment d’indifférence (au mieux) des citoyens qui ne « ressentent » pas la croissance. Selon la Banque Mondiale, le taux de pauvreté à l’échelle nationale ressortait à 38,2% en 2020 (sans prise en compte de l’impact de la crise de la Covid-19).

Reprenons la sagesse populaire indiquée en début de ce billet. Le vodoun c’est la croissance, le sang d’agneau c’est le progrès matériel et le jus d’hibiscus représente les tambouilles statistiques.

Puisse la proposition subordonnée de la paraphrase de cette sagesse n’être le sort réservé au Bénin.

Selon le rapport Perspectives de la population dans le monde de l’ONU publié le 17 juin 2019, la population d’Afrique subsaharienne devrait doubler d’ici 2050 passant de 1,06 milliard d’habitants en 2019 à 2,2 milliards d’habitants en 2050. Ainsi, le Nigeria, avec une population de 191 millions de personnes aujourd’hui atteindra plus de 410 millions d’âmes en 2050, faisant alors de ce pays le troisième le plus peuplé de la planète après l’Inde et la Chine. Le Niger passera de 22 millions d’habitants en 2019 à 69 millions de personnes en 2050. Cette transition démographique rapide est présentée comme le défi majeur du continent ; on parle parfois de “bombe démographique”. Les leaders africains et occidentaux montrent très clairement leur inquiétude face à cette “explosion” démographique.

En premier lieu, remarquons que les démographes préfèrent parler de “projections” (ou de “perspectives”) démographiques que de prévisions démographiques ; c’est un détail de vocabulaire mais qui a son importance. Il s’agit en effet de déterminer une évolution possible de la population sous les conditions imposées à la mortalité, à la fécondité et aux migrations. Ces conditions sont de deux types: soit elles sont choisies comme semblant les plus raisonnables, compte tenu des évolutions antérieures et de celles d’autres pays; soit elles sont du type “Et si …”, destinées à illustrer des hypothèses alternatives, parfois extrêmes ou irréalistes. Pour faire des projections, on part de quelques conditions initiales. Il faut donc disposer de données fiables sur la population initiale, par sexe et âge (recensements) et les niveaux initiaux de la mortalité, de la fécondité et migrations (état civil, enquêtes etc). Il est par ailleurs admis qu’à tout instant, la population d’un pays est connue au mieux avec une précision de l’ordre de 2% ; ce qui n’est pas anecdotique ! Si l’on reprend les travaux de l’ONU en 1994, ils prévoyaient 170 millions d’habitants en Iran en 2050. Ceux de 2014 tablent sur 90 millions. Prenons l’Insee. En 1994, la prévision s’établit à 60 millions de Français en 2050. En 2010, on table sur 73 millions. L’incertitude sur l’évolution des paramètres utilisés en entrée de la projection démographique rend l’exercice prospectif délicat avec des résultats plus ou moins probants. Néanmoins, je prendrai, dans la suite de l’article, pour argent comptant la projection démographique africaine à l’horizon 2050 de l’ONU.

Les frayeurs engendrées par l’accroissement démographique sont généralement de trois ordres. Le premier est celui de la pénurie de ressources comme corollaire de l’abondance d’êtres humains sur une planète à ressources limitées. Le deuxième est celui qui postule sur le ralentissement du développement du continent africain car ce dernier, qui peine déjà à nourrir ses habitants, ne pourra pas amortir un choc démographique. Le dernier est essentiellement occidental et est lié à la problématique de migrations des africains vers les pays du Nord. Si ces frayeurs sont parfois justifiées, nous verrons par la suite qu’un accroissement de population est une bonne nouvelle pour l’Afrique.

L’accroissement démographique, synonyme de pénurie des ressources?

Dans l’histoire, plusieurs scénarios apocalyptiques sur la pénurie de ressources ont prospéré. En 1798, Malthus publie son célèbre ouvrage Essai sur le principe de la population dans lequel il explique que les rendements d’un champ agricole sont décroissants au fur à mesure que l’on y ajoute des travailleurs. Il croyait que les hausses de surplus de nourriture qui accroissent géométriquement la population devraient faire retomber celle-ci dans la disette et la misère. Il a échoué dans sa prévision. En 1968, le biologiste américain Paul Ehrlich, connu pour ses engagements néomalthusianistes, a publié son livre intitulé La Bombe P dans lequel il s’inquiétait des famines que connaîtrait le monde dans les années 70 en raison d’un accroissement démographique. Ses prévisions se sont révélées fausses. Les prévisions techniques du néomalthusianisme sont très souvent mal fondées pour deux raisons principales. La première est relative au fait que la quantité physique d’une ressource dans la terre, si étroite que soit la définition, n’est jamais parfaitement connue, puisqu’on ne cherche des matières premières qu’au fur et à mesure que le besoin se fait sentir; une illustration de ce phénomène est l’augmentation des réserves connues d’une ressource telle que le cuivre. La seconde fait écho à la capacité de l’homme à développer de nouvelles méthodes pour satisfaire ses besoins. L’Homme serait ainsi l’ultime ressource pour reprendre le titre du livre du célèbre économiste Julian Simon publié en 1981. Le think tank Human Progress a développé le Simon Abundance Index pour rendre hommage à l’économiste Julian Simon qui a prit le contre pied des thèses néomalthusianistes. Cet indicateur mesure l’évolution de l’accessibilité des ressources pour l’humanité en calculant l’évolution du temps de travail moyen nécessaire à l’achat d’une unité de ressource particulière à l’échelle mondiale. Il en ressort qu’un individu peut, en 2019, s’offrir 3,6 fois plus d’unités de ressources qu’en 1980 pour une même quantité de travail. La croissance économique va donc de paire avec la croissance démographique.

L’accroissement démographique comme facteur limitant du développement économique de l’Afrique?

Dans la théorie du développement économique, il est largement admis que l’accroissement démographique est un frein au développement car l’objectif du développement qui est la hausse du revenu par tête est la maximisation d’une expression ayant au dénominateur la variable population. L’économiste Hans Singer utilise l’image de la montée d’un escalator dans le sens de la descente pour décrire le caractère nuisible d’un accroissement démographique dans les pays sous développés (Voir Singer: “Economic progress in underdeveloped countries” p.7). Joseph Schumpeter, dans “The creative response in economic history” à la page 149, est moins tranché. Il dit: “Parfois, un accroissement de population ne produit vraiment pas d’autres effets que celui prévu par la théorie classique: une chute de revenu réel par tête ; mais parfois il peut avoir un effet énergétique, qui provoque de nouveaux développements aboutissant à des hausses du revenu par tête”. Cette phrase de Schumpeter laisse évidemment les choses dans un état d’indétermination.

Partons du “postulat psychologique” de James Duesenberry dans son ouvrage Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior qui est le suivant: Les individus, en période de dépression économique, opposeront une résistance à un abaissement de leur niveau de vie. Pourquoi, les africains ne réagiraient-ils pas ainsi afin d’empêcher la chute de leur revenu? En effet, la pression exercée sur les revenus par une surpopulation engendre une pression inverse ; une activité visant à maintenir ou restaurer le niveau de vie traditionnel de la communauté (Voir The Strategy of economic development, Albert Hirschman). Cette activité déployée par la communauté pour empêcher la chute de sa richesse la rend potentiellement plus capable de contrôler son environnement et de s’organiser pour le développement. En reprenant l’image donnée par Hans Singer, monter des escalator dans le sens de la descente est un excellent entraînement pour ceux qui ont besoin d’améliorer leurs performances en matière de course.

L’approbation la plus nette donnée en faveur de l’accroissement démographique est celle du sociologue belge Eugène Dupréel dans son essai Population et progrès publié en 1928. Il y retrace les mécanismes engendrés par une croissance démographique qui, in fine, conduisent à une meilleure gestion des affaires administratives, politiques et culturelles. Il y démontre comment l’accroissement démographique a des effets positifs directs sur les motivations individuelles. Le biais des raisonnements pessimistes sur l’avenir de l’Afrique est l’incapacité à prendre en compte la capacité d’innovation et de contribution positive des africains. A court terme, des enfants additionnels impliquent des coûts supplémentaires, quoique les coûts imposés aux personnes autres que les parents soient relativement faibles. Sur une période plus longue, cependant, le revenu par habitant croîtra vraisemblablement plus vite dans le cas d’une population en croissance que dans celui d’une population stationnaire, aussi bien dans les pays développés que dans les pays africains.

Je reconnais que mon analyse souffre d’empiricité. Néanmoins, j’ai un point d’échantillonnage dans l’histoire. L’accroissement démographique a fait partie intégrante du processus de développement dans les pays aujourd’hui économiquement avancés. Il serait malhonnête de considérer la croissance démographique de l’Europe au 19e siècle comme ayant eu une influence déprimante sur le développement économique de ce dernier.

Quid des migrations de demain?

La transition démographique de l’Afrique représente un sujet d’inquiétude chez les leaders occidentaux. Le problème migratoire est en partie une construction médiatique. Les thèses comme celle de la “ruée de l’Afrique vers l’Europe” de Stephen Smith manquent cruellement de fondement scientifique (Voir L’Urgence Africaine de Kako Nubukpo). La migration est plutôt sud-sud que sud-nord. La Banque Mondiale (2016) estime à 67% la migration sud-sud en Afrique. La migration est donc essentiellement dans les pays voisins. La migration de demain sera encore nettement atténuée car l’accroissement démographique de l’Afrique s’accompagnera d’une croissance économique soutenue.

Mercredi 02 octobre 2019. L’Afrique des Idées, bureau de Paris a eu l’immense honneur de recevoir M. Nicolas NORMAND, ancien diplomate français, normalien et énarque et enseignant à Sciences Po et à l’ENA. Il a été ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Fort de son expérience et de sa fine connaissance de l’Afrique, il a partagé avec l’assistance sa vision de la monnaie FCFA en renchérissant l’agenda pour une réforme du FCFA proposé par L’Afrique des Idées. La « Rencontr’Afrique » débuta par une présentation des travaux du think tank sur la monnaie du FCFA puis s’ensuivit l’intervention de M. Nicolas NORMAND.

Mercredi 02 octobre 2019. L’Afrique des Idées, bureau de Paris a eu l’immense honneur de recevoir M. Nicolas NORMAND, ancien diplomate français, normalien et énarque et enseignant à Sciences Po et à l’ENA. Il a été ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Fort de son expérience et de sa fine connaissance de l’Afrique, il a partagé avec l’assistance sa vision de la monnaie FCFA en renchérissant l’agenda pour une réforme du FCFA proposé par L’Afrique des Idées. La « Rencontr’Afrique » débuta par une présentation des travaux du think tank sur la monnaie du FCFA puis s’ensuivit l’intervention de M. Nicolas NORMAND.

Le débat sur la pertinence du FCFA a eu une résonance très forte ces dernières années. Notre think tank s’est donc permis d’apporter sa contribution au débat à travers une analyse technique de la monnaie FCFA (analyse téléchargeable ici). Les résultats de cette étude ont permis d’élucider les caractéristiques de la zone franc et des économies des pays qui en font partie. En effet:

Le débat sur la pertinence du FCFA a eu une résonance très forte ces dernières années. Notre think tank s’est donc permis d’apporter sa contribution au débat à travers une analyse technique de la monnaie FCFA (analyse téléchargeable ici). Les résultats de cette étude ont permis d’élucider les caractéristiques de la zone franc et des économies des pays qui en font partie. En effet:

Toutefois, le système de la zone franc ne constitue pas une panacée. En effet, les risques d’une radicalisation de la contestation populaire, voire d’une désintégration de la zone monétaire sont très probables pour deux raisons essentielles :

Pour se prémunir de ces risques politiques, l’étude propose deux scénarios de réformes cumulables en mettant en exergue le rôle central des États et des politiques budgétaires. Le premier vise uniquement à maximiser les avantages du système monétaire actuel et envisage une révision des aspects de la monnaie commune qui ne nécessitent pas une remise en question de la convention de coopération entre la France et les États membres. Le deuxième scénario propose une évolution des dispositions actuelles de la convention de coopération qui remettent en cause la souveraineté monétaire des États membres. Plus spécifiquement, le premier scénario propose de :

Le second scenario consisterait à :

Au-delà de ces réformes, les États ont un rôle essentiel à jouer afin d’optimiser les effets de la politique monétaire. Ils devront :

L’ancien diplomate français a commencé son discours avec beaucoup de pédagogie sur la question monétaire. En effet, la monnaie, rappelle-t-il, est un instrument qui remplit trois fonctions essentielles :

L’ancien diplomate français a commencé son discours avec beaucoup de pédagogie sur la question monétaire. En effet, la monnaie, rappelle-t-il, est un instrument qui remplit trois fonctions essentielles :

En plus de ces 3 fonctions sus-citées, la monnaie présente aussi une dimension politique, insiste-t-il. En effet, la monnaie est outil de souveraineté nationale d’un pays et, d’un point de vue anthropologique, un facteur de lien social, de cohésion, de rapprochement entre membres d’une même communauté. M. Normand aborde ensuite les caractéristiques du FCFA.

Il précise en effet, que le franc FCFA a bien rempli ses fonctions économiques notamment celle de réserve de valeur. L’inflation dans la zone franc est totalement maitrisée (0,8% en 2017) générant ainsi de la confiance en l’avenir et permettant d’attirer les investisseurs. La zone franc connait donc une stabilité monétaire remarquable. Il a pris l’exemple du Zimbabwe, pays hors de la zone franc, qui pour des besoins de financement des coûts de fonctionnement de l’Etat, s’est mis a imprimé des billets. Les prix se sont envolés, l’économie s’est totalement dérégulée. Une autre caractéristique de la zone franc est que les pays s’y trouvant doivent déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français. Tous les pays, africains ou pas, ont généralement besoin de détenir un peu de réserves de change (un matelas de 3 mois) afin de pouvoir assurer les importations. Donc techniquement, ça ne changerait pas grande chose, si les réserves de change étaient stockées à Bamako ou à Cotonou. Par contre, cela pose un problème politique, un problème de souveraineté.