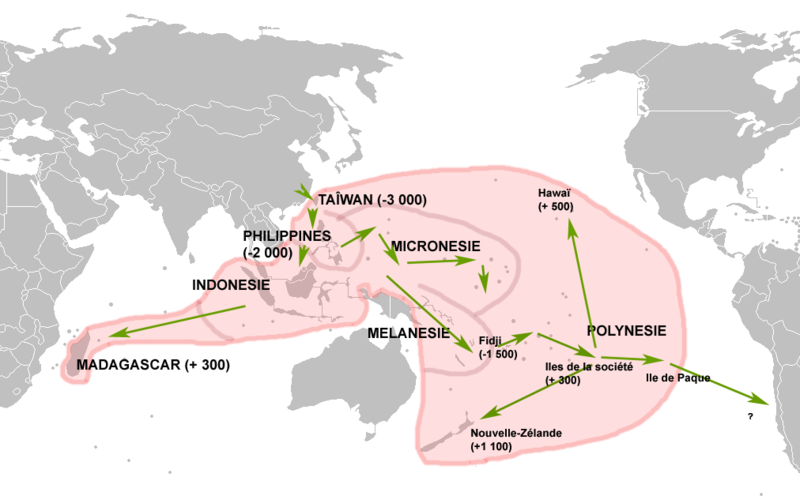

En 2017, Madagascar se trouve à la croisée des chemins. Après une période de transition politique prolongée (2009-2013) ayant ralenti la dynamique économique, le pays cherche à asseoir une croissance plus inclusive et résiliente. Le redressement observé ces dernières années — avec une croissance du PIB réel estimée à 4,1 % — masque toutefois la persistance de fragilités structurelles, notamment au sein de son système financier, encore peu profond, faiblement diversifié et peu accessible à la majorité de la population.

Une reprise économique entravée par une faible mobilisation des ressources et une pression budgétaire persistante

Actuellement, Madagascar affiche une croissance économique soutenue autour de 4 % du PIB, après une décennie de stagnation alimentée par l’instabilité politique. Ce redressement, encore fragile, repose sur quelques moteurs limités : les industries extractives, l’agriculture vivrière, les investissements publics — notamment via l’aide internationale — et une reprise timide du tourisme. Toutefois, cette dynamique reste insuffisante pour absorber la croissance démographique annuelle de 2,8 %, ni pour réduire significativement la pauvreté, qui touche plus de 70 % de la population.

La faible mobilisation des ressources domestiques demeure un obstacle majeur : avec un ratio impôts/PIB de 10,5 %, Madagascar se situe bien en dessous de la moyenne de l’Afrique subsaharienne (environ 18 % en 2017). Cette contrainte fiscale limite drastiquement la capacité de l’État à financer des politiques de développement, à investir dans l’infrastructure et à soutenir la transition vers une économie verte.

Un environnement institutionnel sous tension

Le retour progressif à la stabilité institutionnelle ne suffit pas à compenser les faiblesses structurelles de l’administration publique et du système de gouvernance économique. Cette année la Banque centrale (Banque centrale de Madagascar – BCM) continue de jouer un rôle prudentiel limité, malgré la mise en place récente d’une division de stabilité financière. La coordination entre politiques monétaires et budgétaires reste lacunaire, et la régulation financière manque de moyens humains et techniques.

En matière de politique de développement durable, Madagascar s’est engagé sur la voie des ODD, mais les instruments de planification et de suivi restent embryonnaires. Aucun mécanisme intégré ne permet, à ce stade, d’évaluer l’impact budgétaire et financier des priorités liées à l’environnement, à la santé ou à l’éducation — freinant l’alignement du système financier avec les objectifs globaux de durabilité.

Vulnérabilités externes

Le pays reste vulnérable aux chocs externes. La volatilité des investissements miniers, combinée à une dépendance forte aux importations de produits pétroliers et alimentaires, expose Madagascar aux fluctuations des marchés mondiaux. Le taux de change du franc malgache (MGA) subit de fortes pressions : bien que flottant officiellement, il est sujet à des interventions de la Banque centrale, avec un effet répercuté sur l’inflation importée, estimé à -0,35 sur les prix intérieurs à son pic.

Un secteur bancaire stable mais peu inclusif face aux besoins de diversification économique

Un secteur bancaire stable mais peu profond

Le système bancaire malgache, dominé par onze établissements, présente en 2017 une stabilité globale. Les quatre principales banques détiennent à elles seules plus de 85 % des actifs du secteur, témoignant d’une concentration élevée. Les indicateurs prudentiels sont conformes aux exigences de Bâle II : le ratio de solvabilité moyen s’élève à 14 %, largement supérieur au minimum réglementaire de 8 %, et la liquidité globale reste satisfaisante.

Cependant, cette stabilité masque une profondeur financière très limitée. Le crédit au secteur privé représente environ 14 % du PIB, un niveau inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (25 %). La majorité des crédits est orientée vers les secteurs tertiaires (commerce et services), tandis que les secteurs productifs — agriculture, énergie, industries manufacturières — peinent à accéder à des financements adaptés.

Des vulnérabilités structurelles persistantes

Concentration des risques :

La forte exposition au secteur informel, aux grandes entreprises commerciales, et aux obligations d’État introduit un biais systémique. En 2017, 22 % des crédits sont destinés au commerce, et 15 % des actifs bancaires sont constitués de titres de dette publique. Une réallocation sectorielle serait nécessaire pour réduire les risques de concentration et soutenir la diversification économique.

Cadre réglementaire incomplet :

Malgré des efforts de modernisation, le cadre réglementaire reste partiellement appliqué. La Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) manque de ressources humaines et technologiques pour mener une supervision efficace et proactive. La supervision basée sur les risques est encore embryonnaire, et les stress tests systémiques peu utilisés.

Asymétrie d’information :

L’absence d’un bureau de crédit pleinement opérationnel limite les capacités d’analyse des risques des établissements financiers. Cela entraîne un rationnement du crédit, notamment pour les PME et les porteurs de projets agricoles ou innovants, qui ne disposent pas d’un historique bancaire structuré.

Le secteur de la microfinance : inclusion et fragilité

Le secteur des institutions de microfinance (IMF), bien que dynamique, montre des signes de vulnérabilité croissante. En 2016, environ 750 000 personnes étaient clientes des IMF. Toutefois, la fermeture brutale d’une institution majeure en 2017 a révélé les failles de gouvernance et le manque de mécanismes de contrôle interne. La gouvernance, la qualité des portefeuilles et la formation des gestionnaires restent des défis majeurs.

Le rôle de ces institutions est crucial pour la bancarisation des populations rurales, encore majoritairement exclues du système financier formel. Or, l’impact réel sur le développement reste à mesurer, tant les prêts restent limités en taille et en durée, avec peu de mécanismes d’évaluation d’impact.

Absence de marchés de capitaux

Madagascar ne dispose pas encore, en 2017, d’un marché boursier local. Le financement par émission d’obligations est essentiellement réservé à l’État via le Trésor public. Cette situation limite les capacités de mobilisation de ressources à long terme pour les entreprises privées, en particulier les PME.

Le développement de marchés de capitaux, même rudimentaires (fonds d’investissement, obligations vertes locales, véhicules de financement mixte), pourrait représenter un levier stratégique pour financer la transition énergétique ou des projets d’infrastructure durable.

Faiblesses structurelles et vulnérabilités du système financier

Malgré une relative stabilité des grands agrégats bancaires, le système financier malgache reste caractérisé par de nombreuses fragilités qui freinent sa capacité à jouer pleinement son rôle de levier pour le développement économique.

Concentration excessive des actifs et crédits non productifs

La structure oligopolistique du secteur bancaire — avec quatre institutions contrôlant plus de 85 % des actifs — pose un risque systémique en cas de défaillance. À cela s’ajoute une allocation inefficiente des crédits : en 2017, environ 22 % des prêts bancaires étaient orientés vers le commerce et la consommation, tandis que des secteurs stratégiques comme l’énergie ou l’agro-industrie recevaient moins de 5 %. Ce déséquilibre limite l’impact des financements sur la transformation structurelle de l’économie.

Une microfinance sous tension

Le secteur des institutions de microfinance (IMF), bien que central pour l’inclusion financière, reste fragile. En 2016, la Banque centrale recensait plus de 30 IMF, mais une part importante opérait en dehors de toute supervision rigoureuse. La fermeture d’une IMF d’envergure nationale en 2017 a révélé d’importantes lacunes en matière de gouvernance, de transparence financière et de protection des clients. Le taux de pénétration des services financiers dans les zones rurales demeure faible, en particulier pour les femmes et les agriculteurs.

Absence de marchés financiers dynamiques

Madagascar ne disposait, en 2017, ni d’une bourse locale active, ni d’un marché secondaire développé. Les émissions obligataires étaient quasi exclusivement utilisées par l’État pour refinancer sa dette intérieure. Cette situation limite l’émergence d’un financement de long terme pour les entreprises, en particulier les PME, freinant ainsi leur croissance et leur formalisation.

Déficit de données et asymétrie d’information

L’absence de registre de crédit opérationnel, combinée à une couverture limitée du système d’information centralisé, accroît les coûts de financement pour les emprunteurs et limite la concurrence entre établissements. Cette carence accentue également les risques de surendettement et d’exclusion pour les acteurs les plus vulnérables.

Sous-développement de la finance durable

À ce jour, les politiques publiques ne prévoyaient aucun cadre spécifique à la finance verte ou à l’investissement socialement responsable. Pourtant, dans un contexte de vulnérabilité climatique aiguë, intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le système bancaire aurait permis de mobiliser des financements innovants et de répondre aux enjeux posés par les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) et l’ODD 17 (partenariats pour le développement).

Recommandations et leviers de réforme

Pour permettre au système financier malgache de jouer un rôle catalyseur dans le développement économique, il est impératif d’engager des réformes structurelles ambitieuses, articulées autour de cinq axes principaux.

Renforcement de la supervision et de la régulation

L’efficience de la supervision repose non seulement sur la qualité du cadre légal, mais également sur les capacités institutionnelles à le faire respecter. Il est essentiel de :

- Renforcer les ressources humaines et techniques de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF).

- Mettre en œuvre une supervision fondée sur le risque, axée sur la prévention des défaillances systémiques.

- Mettre à jour les accords de coopération avec les régulateurs régionaux et internationaux pour renforcer la surveillance transfrontalière.

- Instaurer un véritable cadre de résolution bancaire, avec des mécanismes d’intervention rapide en cas d’insolvabilité.

Développement de la finance inclusive

Le succès de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (2018-2022) dépendra de :

- L’extension de la finance numérique (notamment le mobile money), dont le taux d’utilisation a doublé entre 2012 et 2016.

- La promotion de produits financiers adaptés aux petits exploitants, femmes et jeunes entrepreneurs.

- L’encadrement rigoureux des institutions de microfinance, à travers un système de notation et un dispositif de protection des clients.

- Le développement de l’éducation financière à l’échelle nationale, en ciblant les zones rurales et les groupes vulnérables.

Stimulation des marchés de capitaux

Créer un marché boursier régional ou national offrirait aux entreprises un accès à des capitaux à long terme et réduirait leur dépendance aux prêts bancaires. Des initiatives peuvent inclure :

- L’instauration d’un cadre juridique incitatif pour les émissions d’obligations d’entreprises.

- La création d’un guichet unique pour la notation des PME à fort potentiel.

- L’introduction progressive de produits verts ou éthiques (obligations durables, sukuks verts) alignés sur les principes de la finance durable.

Modernisation des infrastructures financières

La réussite des politiques monétaires et budgétaires dépend de la modernisation du système de paiement. Cela nécessite :

- La numérisation complète des opérations de la banque centrale et des ministères financiers.

- L’interopérabilité entre les différents opérateurs de mobile banking.

- L’élargissement des systèmes de compensation pour intégrer les paiements électroniques des zones rurales.

- Intégration de la finance durable dans les politiques publiques

Alors que Madagascar reste vulnérable aux chocs climatiques, il est urgent de :

- Élaborer un cadre national pour la finance verte, en lien avec les ODD et l’Accord de Paris.

- Mobiliser les partenaires techniques et financiers pour créer des instruments de financement adaptés (fonds de garantie climat, mécanismes de blended finance).

- Intégrer des critères ESG dans les politiques d’investissement public, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’agriculture et de l’énergie.

Madagascar sort progressivement d’une période de turbulence politique, et amorce aujourd’hui une trajectoire de redressement économique. Pourtant, son système financier reste encore embryonnaire, sous-dimensionné face aux besoins d’un pays en quête de transformation structurelle. Le crédit au secteur productif demeure trop limité, les marchés de capitaux inexistants, et les dispositifs d’inclusion financière peinent à répondre aux enjeux sociaux.

Les autorités mettent en œuvre des réformes ambitieuses — modernisation de la réglementation bancaire, stratégie nationale d’inclusion financière, promotion des paiements électroniques — mais leur impact reste conditionné par leur coordination et leur appropriation effective. Le renforcement des capacités de la supervision bancaire, l’amélioration de la gouvernance des institutions financières et la mise en place d’outils d’analyse des risques systémiques sont aujourd’hui essentiels.

Par ailleurs, les discussions mondiales sur la finance durable et la mobilisation des ressources pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) interpellent aussi Madagascar. Le pays ne peut rester en marge de ces dynamiques : l’intégration progressive des critères ESG, même dans un cadre encore informel, représente une opportunité pour orienter l’investissement vers des secteurs porteurs, inclusifs et résilients.

En 2017, les bases sont posées. L’enjeu est désormais d’accélérer les réformes, tout en assurant leur ancrage local, pour faire du système financier un véritable levier de souveraineté économique et de prospérité partagée.

Par Omar Ibn Abdillah