Madagascar sort de cinq ans de crise politique. Dans ce contexte délicat, il est utile de faire le point sur la santé du système financier. Il croît à partir d'une petite base et des risques apparaissent mais restent contenus. Les réformes visant à soutenir le développement du secteur financier sont néanmoins essentielles dans la mesure où il ne peut actuellement soutenir la diversification et la croissance économiques du fait d'un accès restreint aux financements. Un système financier plus développé permettrait de renforcer l'effet des politiques publiques, tant budgétaires que monétaires, et de faire de l'accès au crédit un moteur de la croissance. Il est nécessaire de renforcer la surveillance, d’améliorer la mise en place de la réglementation et de définir un cadre de résolution des crises pour assurer la stabilité financière.

Madagascar sort de cinq ans de crise politique. Dans ce contexte délicat, il est utile de faire le point sur la santé du système financier. Il croît à partir d'une petite base et des risques apparaissent mais restent contenus. Les réformes visant à soutenir le développement du secteur financier sont néanmoins essentielles dans la mesure où il ne peut actuellement soutenir la diversification et la croissance économiques du fait d'un accès restreint aux financements. Un système financier plus développé permettrait de renforcer l'effet des politiques publiques, tant budgétaires que monétaires, et de faire de l'accès au crédit un moteur de la croissance. Il est nécessaire de renforcer la surveillance, d’améliorer la mise en place de la réglementation et de définir un cadre de résolution des crises pour assurer la stabilité financière.

- Panorama

Evolution du taux de change

Ces dernières années, Madagascar a enregistré une volatilité considérable des flux de la balance des paiements. Cette volatilité était imputable à des investissements de grande échelle dans des projets miniers et à l’instabilité économique causée par la récente crise. Il est donc difficile de porter un jugement définitif sur la stabilité et la compétitivité extérieures de Madagascar. Si les modèles du taux de change ne donnent pas une évaluation claire de la valorisation, d’autres preuves plus larges mettent en exergue l’insuffisance de la compétitivité.

Répercussion du taux de change à Madagascar

On estime que la répercussion du taux de change sur les prix intérieurs se situe aux environs de -0.35 à son pic, chiffre similaire aux estimations pour les autres pays d’Afrique subsaharienne. Il est également prouvé que les chocs plus marqués sur le taux de change ont une répercussion plus prononcée sur les prix que les chocs de moindre envergure. Cela suggère que les autorités devraient laisser le taux de change réagir aux chocs au lieu de laisser les déséquilibres s’accumuler ce qui finira par déboucher sur des corrections plus perturbatrices.

La mobilisation des recettes fiscales à Madagascar

Le ratio des recettes fiscales de Madagascar est l’un des plus faibles d’Afrique subsaharienne, et est loin de répondre aux besoins de développement importants du pays. L’objectif du gouvernement est de porter le ratio des impôts au PIB à 14 % environ à moyen terme. Pour y parvenir, il faudra prendre des mesures visant à élargir l’assiette de l’impôt, notamment en limitant les incitations fiscales, en faisant mieux respecter les obligations fiscales et en réduisant les possibilités d’évasion fiscale. Pour encourager la morale fiscale, ces efforts devront aller de pair avec une amélioration des services publics.

- Recommendations

Comme c'est le cas dans de nombreux pays à faible revenu, le secteur bancaire domine le système financier malgache.

Dans l'ensemble, les banques sont en bonne santé mais il existe des poches de vulnérabilité, notamment chez les acteurs les plus récemment arrivés. Les nombreuses IMF offrent des services financiers restreints aux foyers à faible revenu, contribuant ainsi au renforcement de l'accès au système financier. Le reste du secteur financier national se constitue principalement des compagnies d'assurance. Il n'y a pas de marché boursier et le marché obligataire ne finance que l'état. L'analyse comparative montre que le système financier malgache n'est pas particulièrement inhabituel, vu les caractéristiques structurelles du pays.

Le système bancaire est stable mais comporte des poches de vulnérabilité, les principaux risques étant la concentration des crédits et la qualité des actifs; le secteur de la microfinance mérite un suivi minutieux.

Les ISF semblent indiquer que les banques sont, dans l’ensemble, suffisamment capitalisées, rentables et liquides. La profondeur financière s'est renforcée ces dernières années et correspond globalement aux caractéristiques structurelles du pays. Il reste néanmoins une marge d'approfondissement, ce qui faciliterait la mise en œuvre de la politique budgétaire et permettrait de gérer plus facilement la volatilité et de soutenir les investissements et la croissance. Le secteur de la microfinance doit être suivi de près, en particulier la gouvernance des IMF, la fermeture récente d'une institution étant un signal d'alarme clair.

La réglementation micro-prudentielle et la surveillance des banques et institutions de micro financement pourrait être renforcée.

Ce processus est déjà en cours avec le renforcement de l'équipe à la Commission de la Supervision Bancaire et Financière (CSBF). De nombreuses lacunes identifiées dans le PESF de Madagascar (2005) et de nombreuses analyses et recommandations faites à l'époque restent pertinentes. Une mesure importante serait de renforcer la surveillance internationale et de signer des arrangements administratifs avec des autorités de surveillance étrangères.

De plus, il ne suffit pas, pour avoir une bonne surveillance d'avoir un cadre réglementaire solide, qui existe déjà à Madagascar, mais il faut vouloir agir et le pouvoir, ce qui semble actuellement moins évident. La capacité d'action doit exister en droit et en fait. Les autorités de surveillance doivent avoir des ressources adéquates, du personnel compétent et en nombre suffisant et doivent rendre des comptes pour contrebalancer leur indépendance opérationnelle.

Les autorités sont incitées à améliorer la qualité de leurs statistiques et à avoir une vision plus globale du système financier et des risques systémiques.

En janvier 2013, la banque centrale a constitué une division de la stabilité financière dont le rôle est d'assurer un suivi macro prudentiel du secteur financier et d'identifier les principaux risques systémiques en mettant sur pied un système d'alerte précoce. Il est essentiel de développer cette compétence alors que le système financier se complexifie, avec des interconnexions de plus en plus nombreuses entre banques et non-banques. Comme la crise mondiale l'a montré, avoir une vision systémique des choses permet aux autorités de surveillance de compléter leur approche micro prudentielle en intégrant les externalités qui s'accumulent. Il faudrait renforcer encore cette fonction. Le prochain Rapport sur la stabilité financière, résultant d'une autoévaluation, est un moyen de faire avancer une analyse de ce type.

Un autre domaine d'analyse potentiel est le cadre de prévention et de résolution des crises.

Le fait que des banques théoriquement insolvables puissent poursuivre leurs opérations ou qu'il faille plusieurs années pour fermer de telles banques pourrait illustrer des faiblesses dans le cadre de résolution des défaillances bancaires. Il sera important de définir un système de prévention des crises financières et des régimes spéciaux de résolution pour fermer les établissements bancaires.

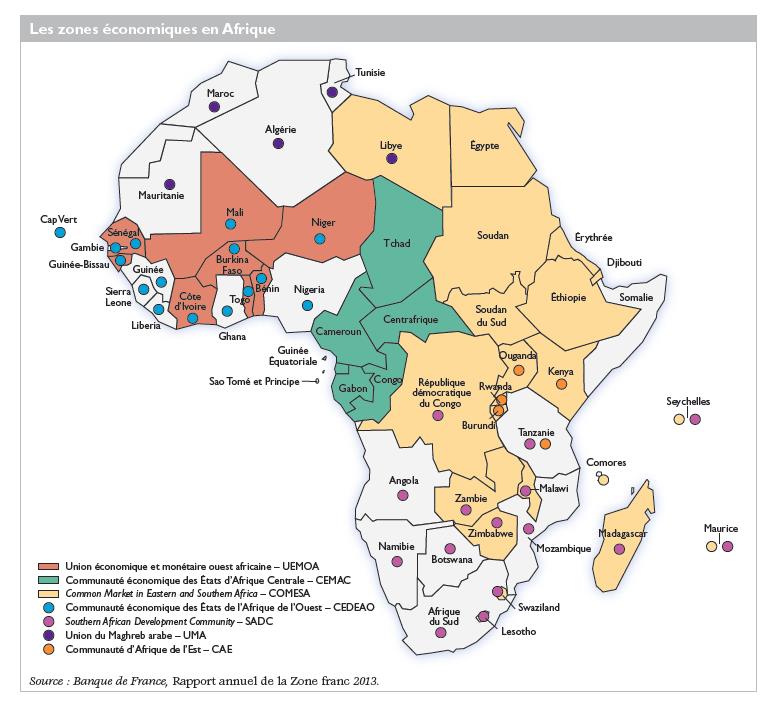

Les récents évènements qui se sont déroulés dans la Grande Ile, notamment l’accueil des sommets du COMESA et le plus récent sommet de la francophonie vont apporter une bouffée d’air à l’économie malgache, il reste maintenant au gouvernement de bien gérer les investissements et les dons octroyés par les partenaires mondiaux de Madagascar afin d’éviter de replonger dans la série de crise qu’a connu le pays depuis son indépendance jusqu’aujourd’hui.

Omar Ibn Abdillah