Développement durable, économie sociale et solidaire, et enfin, économie verte. Autant de termes rentrés dans notre vocabulaire, employés lors des conférences internationales mais parmi lesquels il est parfois difficile de se retrouver. Cet article propose une approche pragmatique pour délimiter plus clairement les contours de l’économie verte. Il se base sur quinze entretiens réalisés au Congo Brazzaville, auprès d’entrepreneurs locaux, actifs ou non dans le secteur vert[i].

Une enquête de terrain démarre toujours par une intuition, ici celle que l’économie verte au Nord et au Sud ne pouvaient pas être observées avec la même grille de lecture. La définition de l’économie verte donnée par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) apparaît suffisamment vague pour satisfaire les intérêts d’une communauté internationale hétérogène mais bien trop imprécise pour donner à voir une quelconque réalité. Pour le PNUE, « l’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Sous sa forme la plus simple, elle se caractérise par un faible taux d'émission de carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et l'inclusion sociale». Qu’en retenir ? Simplement que cette économie engage à replacer l’homme et l’environnement au cœur des activités.

Une enquête de terrain démarre toujours par une intuition, ici celle que l’économie verte au Nord et au Sud ne pouvaient pas être observées avec la même grille de lecture. La définition de l’économie verte donnée par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) apparaît suffisamment vague pour satisfaire les intérêts d’une communauté internationale hétérogène mais bien trop imprécise pour donner à voir une quelconque réalité. Pour le PNUE, « l’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Sous sa forme la plus simple, elle se caractérise par un faible taux d'émission de carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et l'inclusion sociale». Qu’en retenir ? Simplement que cette économie engage à replacer l’homme et l’environnement au cœur des activités.

Au Nord, dans les pays industrialisés, l’économie verte est souvent liée à une importante transition énergétique, technologiquement ou structurellement encore hors de portée des pays du Sud. On parle en France d’éoliens, de désalinisation de l’eau de mer, d’agriculture biologique, de normes ISO ou encore d’incitations fiscales. On parle bien d’ailleurs plus de croissance verte que d’économie verte, limitant dès lors la possibilité de changer de paradigme économique. Finalement, l’économie verte au Nord serait une version édulcorée de la manière de produire et de concevoir les échanges économiques qui montre des signes d’épuisement. De fait, plusieurs personnes spécialisées sur la question en France envisageaient mal la déclinaison de l’économie verte sur le continent africain. Si l’économie verte est une économie qui inscrit au cœur de ses activités des préoccupations sociales et environnementales, jusque-là conditionnées à la réussite économique, alors pourquoi l’Afrique ne pourrait pas s’engager dans cette voie ? Intervient à ce moment de l’enquête ce qui relève plus d’une conviction : le développement économique ne saurait être un pré-requis au développement de l’économie verte.

Changer de grille d’analyse pour démontrer la réalité de l’économie verte au Sud nécessite d’adapter les critères au terrain. Pour cette raison, revenir sur le contexte sous-régional puis aller à la rencontre des entrepreneurs congolais a été à la fois une nécessité et le fondement même de ma compréhension de l’économie verte au Congo.

Les pays d’Afrique Centrale, parce qu’ils abritent sur leur territoire la forêt du Bassin du Congo, se positionnent clairement depuis 1999 en faveur du développement durable sur la scène internationale[ii]. La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a même adopté à Brazzaville, le 16 juin 2012, sa position commune sur l’économie verte pour la Conférence Internationale de Rio+20. Les outils de financement de l’appui au développement de l’économie verte, comme le Fonds vert, tardent à voir le jour et finalement, les entrepreneurs congolais se disent peu influencés par ce qui se déroule sur la scène politique.

Au fil des discussions, deux critères se sont imposés pour différencier les entrepreneurs faisant partie de l’économie verte : la volonté d’avoir une activité d’intérêt général et un réel impact local.

Les entrepreneurs rencontrés ont fait des études, ils ont acquis une compétence qu’ils ont souhaité mettre à profit pour sortir leur pays du sous-développement. Ils ont aussi choisi de partager leurs connaissances pour améliorer, avec leurs produits ou leur service, les conditions de vie des populations. Ces entrepreneurs actifs dans le domaine des déchets, de la transformation agro-alimentaire, de l’eau, de la santé, passent une bonne partie de leur temps à former leurs salariés et à expliquer à leurs potentiels clients la valeur-ajoutée d’un produit local naturel. La consommation made in Congo est loin d’être une évidence, et une certaine méfiance habite les consommateurs congolais vis-à-vis de ces produits. L’un des entrepreneurs rencontrés fabrique par exemple des briques en argile, bien plus adaptées au climat équatorial que le ciment, mais délaissées par les Congolais. Il utilise un savoir-faire oublié au Congo, et se retrouve obligé de former non seulement ses salariés mais également les maçons employés par ses clients.

Les entrepreneurs « verts » cherchent à mettre en avant des circuits courts de commercialisation et des modes de production plus intégrés. Bien plus que le cœur de métier, le désir de l’entrepreneur de valoriser les savoir-faire ou les produits locaux apparaît alors déterminant pour faire entrer un entrepreneur dans l’économie verte.

Enfin, leur impact local est réel. Ils créent des emplois durables, qualifiés. Ils favorisent également l’émergence d’un tissu entrepreneurial durable autour de leur activité, sensible au respect de l’environnement et des cultures locales. Le cas du secteur agroalimentaire est particulièrement éclairant : pour sécuriser leur approvisionnement en matière première, les entrepreneurs actifs dans la transformation doivent structurer en amont la filière de production. Ils ont permis la création de coopératives agricoles et créent ainsi de nombreux emplois indirects tout en revalorisant les cultures locales perçues comme peu rentables.

Pour entreprendre, ils font face aux mêmes difficultés que la plupart des dirigeants d’entreprises au Congo, en particulier pour accéder au financement. Les entrepreneurs de l’économie verte gagnent des prix, des bourses, des reconnaissances internationales mais manquent cruellement de visibilité au niveau local.

Parler d’économie verte au Congo, c’est avant tout parler d’une motivation à entreprendre qui dépasse les bénéfices économiques potentiels pour se focaliser sur l’impact positif sur les populations et l’environnement. L’entrepreneuriat social devient alors une sorte de cousin germain de l’économie verte, qui mettrait plus l’accent sur l’impact social et dont l’impact environnemental serait un bonus. A mon sens, l’économie verte est l’application concrète, pratique et viable du volet économique du développement durable. Elle possède au Congo, et peut être plus généralement dans la sous-région, un potentiel qui ne demande qu’à être exploité pour favoriser un développement plus respectueux de l’environnement local.

Véra Kempf

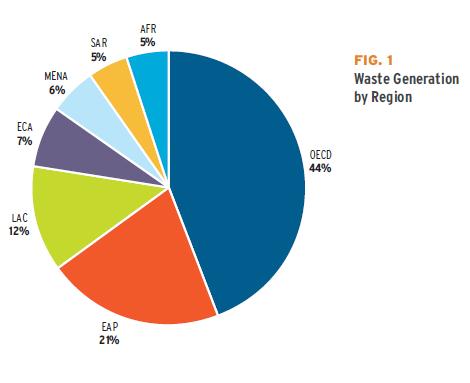

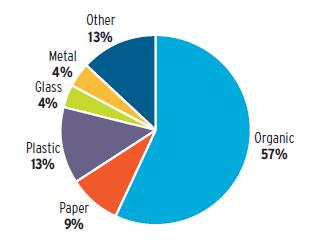

L'objet de sa mission était alors de planifier un système de pré-collecte des déchets, qui soit performant et adapté au terrain. Il a ainsi arpenté toutes les rues et ruelles de la ville afin d’établir une base de données sur le type d'habitat, les voies accessibles en camion ou avec une brouette, la présence de caniveaux ou de décharges sauvages, etc. Pour envisager le type et la quantité de déchets générés, ce sont les élus municipaux qui ont servi de cobayes. Avec son expérience au Sénégal, Urbain Nkounkou confirme l'enquête de la Banque Mondiale

L'objet de sa mission était alors de planifier un système de pré-collecte des déchets, qui soit performant et adapté au terrain. Il a ainsi arpenté toutes les rues et ruelles de la ville afin d’établir une base de données sur le type d'habitat, les voies accessibles en camion ou avec une brouette, la présence de caniveaux ou de décharges sauvages, etc. Pour envisager le type et la quantité de déchets générés, ce sont les élus municipaux qui ont servi de cobayes. Avec son expérience au Sénégal, Urbain Nkounkou confirme l'enquête de la Banque Mondiale Soudaine et sans transition, si régulière pourtant dans ses horaires, la nuit sous l’équateur enveloppe la vie dès 18h. Les yeux presque bandés, il faut se retrouver dans le labyrinthe des ruelles sans réverbères. Sortie du goudron de l’avenue du général De Gaulle, je ne sais plus où je mets les pieds. La roulette congolaise, c’est savoir si ton prochain pas ne te mène dans une crevasse, si ta chaussure sera encore sèche en arrivant chez toi. A tout prendre, jouer c’est mieux que d’avoir la frousse, ça occupe les méninges. De toute façon, tu n’as pas le choix. La lumière ici, c’est un privilège.

Soudaine et sans transition, si régulière pourtant dans ses horaires, la nuit sous l’équateur enveloppe la vie dès 18h. Les yeux presque bandés, il faut se retrouver dans le labyrinthe des ruelles sans réverbères. Sortie du goudron de l’avenue du général De Gaulle, je ne sais plus où je mets les pieds. La roulette congolaise, c’est savoir si ton prochain pas ne te mène dans une crevasse, si ta chaussure sera encore sèche en arrivant chez toi. A tout prendre, jouer c’est mieux que d’avoir la frousse, ça occupe les méninges. De toute façon, tu n’as pas le choix. La lumière ici, c’est un privilège.

La rue Mampili était connue pour être mal famée, envahie par les filles de joie, contaminée par le Sida et encrassée par les clients venus s’en mettre plein la vue au seul cinéma porno de la ville. L’emplacement de Satan est toujours là, mais aujourd’hui c’est un théâtre éphémère de la vie quotidienne. Un puits d’eau est resté, comme un trésor dans le dédale des ruines en béton armé. La journée, les femmes l’investissent pour y faire la lessive ou préparer le saka-saka

La rue Mampili était connue pour être mal famée, envahie par les filles de joie, contaminée par le Sida et encrassée par les clients venus s’en mettre plein la vue au seul cinéma porno de la ville. L’emplacement de Satan est toujours là, mais aujourd’hui c’est un théâtre éphémère de la vie quotidienne. Un puits d’eau est resté, comme un trésor dans le dédale des ruines en béton armé. La journée, les femmes l’investissent pour y faire la lessive ou préparer le saka-saka Mon expérience urbaine ne relève en rien de l'exploit et n'a été pour moi qu'une introduction à ce que peut être le quotidien de millions de personnes, en Afrique et ailleurs dans le monde. Par la suite, j'ai pu interroger deux entreprises actives dans le solaire au Congo. Il semble que le solaire constitue une solution adaptée aux habitations les plus éloignées, et que les appels d'offre publics, les donations privées à des villages traitent de mieux en mieux la problématique énergétique. Garantir, par l'énergie solaire, eau et électricité en permanence dans des hôpitaux reculés constitue par exemple une bonne manière d'attirer du personnel médical réticent, qui trouvera en brousse d'aussi bonnes, voire meilleures, conditions de vie qu'en ville.

Mon expérience urbaine ne relève en rien de l'exploit et n'a été pour moi qu'une introduction à ce que peut être le quotidien de millions de personnes, en Afrique et ailleurs dans le monde. Par la suite, j'ai pu interroger deux entreprises actives dans le solaire au Congo. Il semble que le solaire constitue une solution adaptée aux habitations les plus éloignées, et que les appels d'offre publics, les donations privées à des villages traitent de mieux en mieux la problématique énergétique. Garantir, par l'énergie solaire, eau et électricité en permanence dans des hôpitaux reculés constitue par exemple une bonne manière d'attirer du personnel médical réticent, qui trouvera en brousse d'aussi bonnes, voire meilleures, conditions de vie qu'en ville.

Les personnalités qui font tout pour garder les pieds sur terre ne sont pas répandues. Didier Mavouenzela fait partie de ces hommes qui préfèrent faire avancer leur cause plutôt que de s’attarder sous les projecteurs. Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers (CCIAM) de Pointe-Noire depuis 1999, il revendique avant tout le dialogue pour améliorer le climat des affaires et le dynamisme du secteur privé au Congo. Une rencontre tout en simplicité.

Les personnalités qui font tout pour garder les pieds sur terre ne sont pas répandues. Didier Mavouenzela fait partie de ces hommes qui préfèrent faire avancer leur cause plutôt que de s’attarder sous les projecteurs. Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers (CCIAM) de Pointe-Noire depuis 1999, il revendique avant tout le dialogue pour améliorer le climat des affaires et le dynamisme du secteur privé au Congo. Une rencontre tout en simplicité.

Le secteur privé au Congo

Le secteur privé au Congo