Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a été récemment chargé par Macky Sall de conduire une réflexion sur la réforme de l’enseignement supérieur avec la mise sur pied d’un Comité de pilotage de la Concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur (CNAES). Une de ses conclusions est que la difficulté de maitrise de la langue française constitue une sérieuse anomalie pour l’école sénégalaise. Cela repose la question de l’introduction des langues locales dans l’enseignement au pays de Senghor.

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a été récemment chargé par Macky Sall de conduire une réflexion sur la réforme de l’enseignement supérieur avec la mise sur pied d’un Comité de pilotage de la Concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur (CNAES). Une de ses conclusions est que la difficulté de maitrise de la langue française constitue une sérieuse anomalie pour l’école sénégalaise. Cela repose la question de l’introduction des langues locales dans l’enseignement au pays de Senghor.

Invité, sur un plateau de télévision, à s’exprimer sur les conclusions de cette réflexion Souleymane Bachir Diagne a expliqué que la baisse du niveau d’enseignement au Sénégal était liée à la non maitrise par les élèves et étudiants de la langue de travail qu’est le français.

Dans l’établissement des causes de cet état de fait, il a avancé que le français n’étant parlé qu’à l’école – les jeunes sénégalais préférant parler les langues locales (le wolof notamment) en dehors- il se posait même, du fait de cette utilisation partielle, un problème d’identification et de maîtrise des connecteurs logiques et donc d’argumentation tant à l’écrit qu’à l’oral.

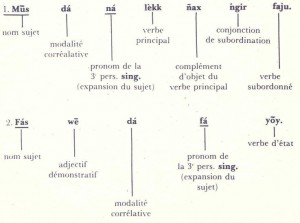

Deux parmi ses disciples de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Khadim Ndiaye et Thierno Gueye ont tenu à lui « répondre », dans un texte très démonstratif que « logique pour logique » si « l’élève ne performe pas en français. » et que « Le fait que l’élève ne parle que wolof (hors de la classe) » implique que« l’élève ne performe pas dans sa langue de travail (au point que les connecteurs logiques dans cette langue ne peuvent se mettre en place). » donc « Il faudrait que l’élève parle wolof au sein de la classe. »Autrement dit, il faudrait arrêter de n’insister que sur le français au sein de la classe ou l’élève ne réussira jamais assez bien ni dans sa langue maternelle, ni dans sa langue de travail.

Ils en arrivèrent à la conclusion que : « c’est peut-être en procédant au renversement que nous rechignons à opérer que nous réglerons la question du problème des connecteurs logiques de l’argumentation ainsi que celle de la baisse de niveau, tant en français que dans les autres langues étrangères éventuellement (à moins, bien entendu, de considérer que ces connecteurs n’existent pas dans les langues locales sénégalaises).»

Ndiaye et Gueye pouvaient d’autant plus apporter de l’eau à leur moulin qu’au mois de mars dernier, à liberté 6, un quartier de Dakar, une expérience pilote mêlant apprentissage en wolof et français, dans une classe de Cours d’Initiation a vu les enfants de cette classe avoir les meilleurs notes en français dans toute la circonscription, dépassant les autres élèves qui ne prenaient leurs cours qu'en français.

Au début des années 80 déjà, au Sénégal, une expérience similaire, à plus grande échelle, avait donné les mêmes résultats. Cependant les autorités de l’époque avaient préféré ne pas donner suite.

Contribuant à ce débat, la linguiste Arame Fall Diop est d’avis qu’on ne pourra parler de renaissance africaine que lorsque les langues indigènes seront promues. « A son accession à l’indépendance le Sénégal était au même niveau de développement que la Corée du Sud. L’un des facteurs explicatifs, bien entendu pas le seul, de l’écart que nous constatons entre les deux pays aujourd’hui, affirme-t-elle, est que la Corée, contrairement au Sénégal, a réalisé un travail de promotion de la langue coréenne pour en faire le moteur de son développement ».

L’économiste et philosophe El Hadj Ibrahima Sall préfère quant à lui mettre en garde contre ce qu’il appelle un « populisme à rebours ». Oui à l’introduction des langues nationales à l’école, dit-il, ne serait-ce que pour mieux communiquer entre Africains d’un même pays ou à l’échelle continentale mais non à l’idée d’aller, à l’état actuel des choses, jusqu’à enseigner des disciplines telles que les mathématiques dans les langues africaines. Pour lui, il y a tout un travail à faire dans la codification, la recherche, avant de nourrir de telles prétentions. Il évoque l'exemple de la Mauritanie, pays qui, du jour au lendemain, a abandonné l’enseignement du français à l’école pour lui substituer l’arabe contribuant ainsi à faire s’affaisser des pans entiers de son système éducatif.

Cette position de Sall caractérise ainsi une voix de la prudence donc contrairement à Arame Fall Diop qui souhaite voir les décideurs politiques tenter l’aventure car pensant que l’on a que trop attendu. Elle rappelle qu’en son temps, Cheikh Anta Diop avait déjà fait un travail de codification et sorti plusieurs publications (dans les revues de l’IFAN notamment) dans le sens de l’utilisation des langues africaines dans le domaine de la science ; travail qui, selon elle, n’a pas été exploité.

Elle assure que d’autres études réalisées par des structures comme l’Académie Africaine des Langues (ACALAN), sont aussi disponibles et prône leur application quitte à rectifier et améliorer certains aspects au fur et à mesure qu’avancerait l’expérience.

L’ACALAN, créé en 2001 et placé sous l’autorité de l’Union Africaine, a des objectifs qui vont du « renforcement de la coopération entre les États africains en matière de langues africaines » à « la promotion d’une culture scientifique et démocratique fondée sur l’usage des langues africaines » en passant par « le développement économique, social et culturel harmonieux des États membres basé sur les langues africaines et en relation avec les langues partenaires».

Des intellectuels africains ont déjà commencé, à leur niveau, à prendre des initiatives recoupant certaines de ces préoccupations. Le projet de l’écrivain Boubacar Boris Diop consistant en la publication d’ouvrages (tels son Doomi golo*) en langues nationales en est une illustration.

Des intellectuels africains ont déjà commencé, à leur niveau, à prendre des initiatives recoupant certaines de ces préoccupations. Le projet de l’écrivain Boubacar Boris Diop consistant en la publication d’ouvrages (tels son Doomi golo*) en langues nationales en est une illustration.

Terangaweb a été déjà montré l’engagement de certaines élites africaines à porter ce combat présenté de plus en plus comme un impératif de développement du continent. Il existe tout de même un vrai courant de scepticisme de la part de ceux qui craignent que l’écriture en langue locale devienne une méthode de repli identitaire notamment ethnique au détriment de l’usage des langues communes africaines comme le Swahili pour construire des ponts entre différents individus.

C’est peut-être pour tenter de pallier ce risque de communautarisme et d’enfermement relevé que l’homme politique et ancien diplomate sénégalais Ibrahima Fall propose de faire de l’enseignement des langues africaines, un outil d’intégration avec des sortes des cercles concentriques linguistiques. Avec cette méthode, le pulaar serait, par exemple, la langue enseignée dans toute l’Afrique de l’Ouest et le Swahili en Afrique de l’Est car étant les langues les plus parlées dans ces aires géographiques.

A défaut d’entamer une « révolution linguistique » par le bas, certains établissements d’enseignement supérieur proposent des programmes en langues nationales à leurs étudiants. C’est le cas de l’université Gaston Berger de Saint Louis où vient de s’ouvrir un département de « Langues et Cultures africaines ».

*Les petits de la guenon

Racine Demba

Sur le même sujet :

http://terangaweb.com/lecole-en-afrique-francophone-integration-ou-exclusion/

http://terangaweb.com/le-francais-est-un-frein-a-lalphabetisation-en-afrique-francophone/