En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.

En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.

Ce nouveau paradigme de l’économie de la connaissance s’accompagne inévitablement de son adoption par les institutions internationales, qui considèrent que l’économie de la connaissance serait un moyen pour les pays en développement de rattraper leur retard économique.

Cet article vise à donner une compréhension de base de l’économie de la connaissance, sans chercher à discuter de la pertinence des définitions ou des indicateurs. Il définira l’économie de la connaissance dans une première partie, avant d’identifier les indicateurs traditionnellement utilisés pour la mesurer. Il conclura en donnant un aperçu de l’économie de la connaissance en Afrique.

I – Economie de la connaissance ou économie de l’information ?

Alors que les 19ème et 20ème siècles se sont caractérisés par la révolution industrielle et la production de biens physiques en découlant, notre époque valorise de plus en plus une production immatérielle de connaissance, d’information, de savoir. Les progrès scientifiques et les innovations qui en ont découlé, qu’elles soient sociétales ou technologiques, ont entrainé des mutations profondes de nos sociétés. Cependant, il est difficile de décorréler l’importance croissante de la connaissance, de technologies comme Internet ou la téléphonie portable. Celles-ci y contribuent directement, puisqu’elles permettent une diffusion plus rapide et plus large des informations et des savoirs, réduisent les distances et permettent aux entreprises d’augmenter leur productivité. L’économie de la connaissance, la technologie et l’innovation sont donc intimement liées : les technologies et leurs usages, issus de l’économie de la connaissance, font naitre des innovations techniques et sociétales, comme les paiements sans contacts ou les bots, qui entrainent des nouveaux modes de consommation. Mais ces innovations contribuent elles-mêmes à l’économie de la connaissance – en favorisant la dématérialisation de certaines activités, avec l’exemple traditionnel des paiements mobiles qui permettent aux usagers d’éviter de se déplacer en agence. Enfin, la diffusion de la connaissance contribue au développement de nouvelles technologies, les savoirs étant plus rapidement exploités.

Ainsi, l’économie de la connaissance se définit en général comme une économie dans laquelle le poids du capital intangible est important ; ce capital étant en général compris comme la connaissance et la part importante des technologies.

Le terme d’économie de l’information est parfois utilisé de manière interchangeable avec celui d’économie de la connaissance. Pourtant, les économistes soulignent des divergences entre les deux notions. L’information représente uniquement les données et faits purs, et leur accumulation ; tandis que la connaissance est le phénomène qui permet justement de lier ces données, de les interpréter et de les analyser. Alors que l’information ne peut jamais être plus qu’une donnée ou un fait, la connaissance relève d’une capacité cognitive, qui permet à l’individu d’interpréter les faits, plus difficile à mesurer.

Ainsi, on peut considérer que l’économie de l’information s’intéresse surtout à la diffusion de l’information, notamment par les TICs, alors que celle de la connaissance s’intéresse davantage à la gestion de cette information par les sociétés.

Cette distinction entre information et connaissance est intéressante à souligner dans le cas des pays en développement, où le manque de statistiques fiables limite la compréhension de certains phénomènes – du moins pour des observateurs extérieurs. Le fait que de nombreuses langues locales ne soient pas formalisées à l’écrit démontre par exemple un manque d’informations sur les langues, alors qu’il existe une connaissance tacite des langues, maitrisées par les populations. L’importance du secteur informel dans les pays africains montre également que les travailleurs informels, qu’ils soient réparateurs ou cuisiniers, possèdent un réel savoir-faire, même s’il n’est pas basé sur une formation théorique, ni reconnu officiellement dans les statistiques.

II – La connaissance – un bien immatériel difficile à mesurer

-

Indicateurs généraux

La mesure de l’économie de la connaissance s’appuie en général sur une volonté de mesurer les efforts faits en recherche et développement, puisque cette dernière activité est productrice de connaissances. Cependant, la mesure porte plutôt sur les dépenses en développement de la connaissance, que sur la connaissance elle-même.

Les indicateurs utilisés sont donc :

-

La R&D en pourcentage du PIB, qui peut être mesurée par les dépenses engagées par les entreprises dans le domaine de la R&D (en pourcentage des investissements de leur entreprise, ou en pourcentage de la valeur de la production) et le personnel en R&D ;

-

Le nombre de brevets déposés (en général, par pays) ;

-

Le nombre d’articles parus dans des journaux scientifiques.

La mesure porte également sur des indicateurs de base comme l’éducation et la formation :

-

Taux d’alphabétisation ;

-

Pourcentage de la population qui a atteint un certain niveau d’éducation – cela peut être le brevet, le bac, ou d’autres diplômes, ou encore le nombre d’inscrits dans l’enseignement secondaire ou supérieur.

-

Cadre d’analyse de la Banque Mondiale

Un indicateur particulièrement intéressant pour les pays en développement est le Knowledge Economy Index (KEI – Indice de l’Economie de la connaissance) mis en place par la Banque Mondiale[1]. Le KEI doit permettre d’évaluer dans quelle mesure les Etats sont disposent d’une « économie de la connaissance », en fonction de leurs résultats dans chacun des quatre piliers identifiés :

|

PILIER 1

Système économique et institutionnel

|

PILIER 2

Education et ressources humaines

|

PILIER 3

Infrastructures d’information et de communication

|

PILIER 4

Système d’innovation

|

|

Barrières tarifaires et non tarifaires

Qualité de la régulation

Etat de droit

|

Taux d’alphabétisme des adultes

Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire

Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur

|

Nombre de téléphones pour 1000 habitants

Nombre d’ordinateurs pour 1000 habitants

Utilisateurs d’internet pour 1000 habitants

|

Paiements de redevances, $US par personne

Nombre d’articles de journaux scientifiques par million de personnes

Brevets accordés à des nationaux par le US Patent and Trademark Office par million de personnes

|

Pour un concept aussi vaste que l’économie de la connaissance, il peut difficilement exister un consensus sur la définition et la mesure exactes d’une telle économie. Cependant, on remarque une concordance sur l’importance de l’éducation, et celui de la recherche scientifique.

III – Etat des lieux en Afrique

Utiliser les indicateurs présentés précédemment peut permettre de situer les pays dans un classement d’économie de la connaissance. Cependant, dans le cas des pays en développement, et notamment ceux d’Afrique, le manque de données représente encore une fois un obstacle à une vue d’ensemble claire.

-

Indicateurs généraux

Concernant les dépenses en R&D, elles représentaient 0,5% du PIB en Afrique en 2007 (dernières données accessibles), bien en dessous de la moyenne mondiale d’1,9%, mais aussi de la moyenne des pays sud asiatiques (0,7%), d’Asie de l’Est (2,4%), et d’Amérique Latine et des Caraibes (0,7%). En comparaison, les dépenses en R&D représentaient 2,5% du PIB en Amérique du Nord et 1,7% au sein de l’Union Européenne[2].

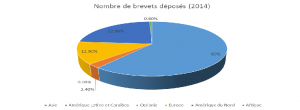

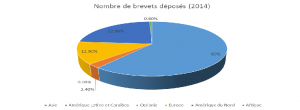

Difficile également de trouver un chiffre sur le nombre de brevets déposés en Afrique. La Banque Mondiale ne dispose de statistiques, en Afrique, que sur l’Afrique du Sud, et sur certaines années, du Nigeria, du Kenya, du Rwanda et de Madagascar. Cependant, d’après l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, l’Afrique fait également figure de parent pauvre : sur 2,6 millions de brevets déposés en 2014, seuls 0,6% venaient d’Afrique subsaharienne [3].

En matière d’articles scientifiques, on constate une croissance constante de leur publication dans toutes les régions depuis les années 1980, avec un pallier important pour toutes les régions en 2000. En 2013, l’Asie de l’Est et Pacifique affiche une parution de plus de 699 000 articles, l’UE 605 000 et l’Amérique du Nord 470 000.

Loin derrière, l’Asie du Sud a publié 100 000 d’articles en 2013, l’Amérique Latine 85 000, l’Afrique du Nord et Moyen Orient 60 000 et l’Afrique subsaharienne…20 000. Bien entendu, ces chiffres en valeur absolue ne permettent pas une comparaison proportionnelle en fonction de la population par région, mais ils permettent de voir quelles régions se démarquent des autres en publication scientifique[4].

Au niveau de l’éducation, l’Afrique souffre également de son taux d’alphabétisation des adultes (plus de 15 ans) qui est de 60% en 2010, contre 80% dans le monde, ou, pour le comparer à des régions similaires en termes de développement, 66% en Asie du Sud, 80% en Afrique du Nord et Moyen Orient, 92% en Amérique Latine, et 95% en Asie de l’Est et Pacifique.

Enfin, en terme de formation, la Banque Mondiale fournit des données sur le pourcentage de la population inscrite dans l’enseignement supérieur : il est de 34% au niveau mondial en 2014, contre seulement 8,5% en Afrique subsaharienne, alors qu’il est de 20% pour l’Asie du Sud, 39% pour l’Asie de l’Est et du Pacifique et 44% pour l’Amérique Latine.

-

Cadre analytique de la Banque Mondiale

Peu de travaux ont été publiés dans les dernières années, y compris par la Banque Mondiale, sur le KEI, et sa mise à jour. Néanmoins, il est aisé de regrouper d’autres indicateurs pour essayer d’utiliser la logique des quatre piliers (Système économique et institutionnel ; éducation et formation ; TIC ; Innovation) et évaluer où se situe l’Afrique subsaharienne dans l’économie de la connaissance.

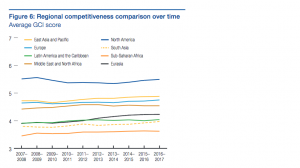

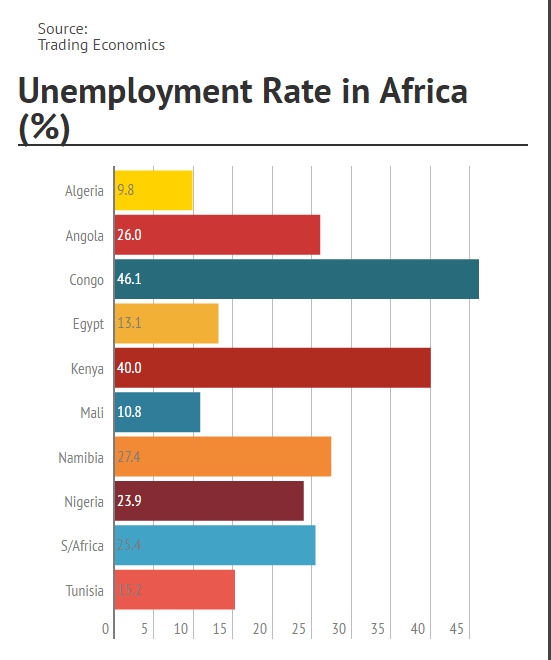

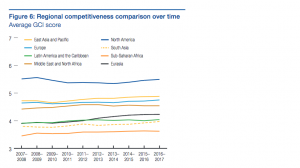

Ainsi, les indices tels que le Global Competitiveness Index ou Doing Business permettent de situer les économies dans le domaine du pilier 1. Il existe suffisamment d’articles traitant de ces indicateurs pour ne pas revenir dessus longuement : l’Afrique reste un continent avec des taux de croissance intéressants, bien que fortement ralentis dans les dernières années par la crise des matières premières, avec des environnements des affaires inégaux, souffrant de faiblesses mais sur lesquels des efforts sont faits. Néanmoins, les économies africaines souffrent de faiblesses liées au manque d’infrastructures, d’un déficit de systèmes éducatif et de santé fiables, qui peuvent compromettre une croissance inclusive sur le long terme.

Source : Global Competitiveness Report 2015 – 2016

Dans la précédente partie, nous avons déjà vu les chiffres liés aux piliers 2 et 4.

Pour étudier le 3ème pilier, lié aux TICs, plusieurs organismes ont récemment développé des indicateurs pour évaluer la maturité numérique ou technologique des économies. Néanmoins, l’on s’appuiera sur les données de la Banque mondiale pour étudier les 3 indicateurs restants, qui concernent ce domaine.

Le taux d’équipement en téléphone, tout d’abord portables, était de 98% de la population mondiale en 2015, 75% en Afrique subsaharienne, 78% en Asie du Sud, 104% en Asie de l’Est et Pacifique et 112% en Afrique du Nord. Le chiffre pour l’Afrique cache néanmoins des disparités car de nombreux pays africains ont un taux plus élevé, souvent supérieur à 100%.

Les lignes téléphoniques fixes, elles, équipent 14% de la population mondiale ; l’Afrique et l’Asie du Sud se situent bien en dessous, avec des taux d’équipement de respectivement 1% et 1,9%, contre 15% pour l’Afrique du Nord et Moyen Orient, et 15,8% pour l’Asie de l’Est et du Pacifique. Ce taux est de 37% pour les Etats Unis et 41% pour l’Union européenne.

Concernant les ordinateurs, ils équiperaient 51,4% de la population mondiale, mais seulement 10,8% de la population africaine en 2016 ; bien en dessous du taux d’équipements de l’Asie du Sud Est et Pacifique (38,1%), des Etats arabes (44,6%), de l’Europe Centrale (67%), de l’Amérique (67,6%) ou de l’UE (80%)[5].

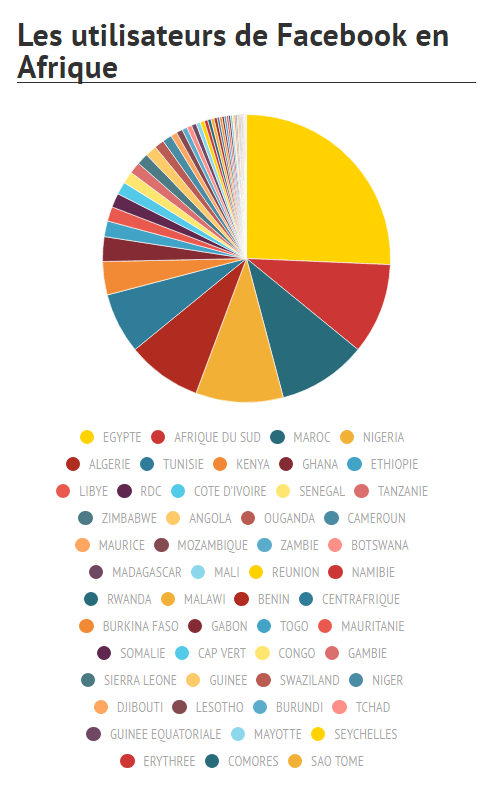

Enfin, alors que 43% de la population mondiale utilise Internet en 2015, ce taux serait de 22% pour l’Afrique subsaharienne, légèrement en dessous de l’Asie du Sud (24%) mais bien en dessous de l’Afrique du Nord et Moyen Orient (43%), de l’Asie de l’Est et du Pacifique (50%), de l’Amérique Latine et Caraïbes (53%). L’Amérique du Nord et l’UE sont respectivement à 75 et 79%.

Conclusion

Cet article avait pour but de poser les bases théoriques permettant de comprendre ce qu’est l’économie de la connaissance, et de l’illustrer avec des statistiques dans les différents indicateurs identifiés.

Une question qui se pose régulièrement est notamment celle de savoir si cette économie de la connaissance peut réellement contribuer au développement de l’Afrique, et comment. Pour y répondre, il sera intéressant de regarder quels acteurs interviennent dans le processus de création de la connaissance, et quel rôle ils peuvent y jouer, que ce soit les gouvernements à travers les politiques publiques, ou le secteur privé, par exemple à travers les transferts de connaissance.

Marie Caplain

Sources

Mickael Clévenot, David Douyère. Pour une critique de l’économie de la connaissance comme vecteur du développement : Interaction entre les institutions, la connaissance et

les IDE dans le développement. Colloque international ” Economie de la connaissance et développement ” XXIVe Journées du développement de l’Association Tiers-Monde, Organisé par l’Université Gaston Berger (Sénégal), le Bureau d’économie théorique et appliquée de l’Université Nancy2/CNRS., May 2008, Saint Louis, Sénégal.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00323335/document

Données ouvertes de la Banque Mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/

Global Competitiveness Report 2015-2016 http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

Union Internationale des Telecommunications (données 2005-2016).

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

World Bank Institute, Measuring Knowledge in the World Economy.

http://www.oneworldarchives.org/kambooklet.pdf

World Intellectual Property Indicators 2015

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf

Vicente Jerome, Cours d’Economie de la connaissance.

fgimello.free.fr/documents/economie_connaissance.pdf

[1] World Bank Institute, Measuring Knowledge in the World Economy.

[2] Toutes les statistiques (sauf indication contraire) sont issues des données de la Banque Mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/. Pour utiliser cet outil, simplement taper dans la barre de recherche l’indicateur désiré (ex : taux d’alphabétisation) et le pays ou la région désirée (Afrique subsaharienne, Nigeria, etc). Attention, les indicateurs ne sont pas forcément disponibles pour tous les pays.

[3] World Intellectual Property Indicators 2015

[4] Données de la Banque Mondial

[5] Union Internationale des Telecommunications : voir les données 2005-2016.

Depuis un certain nombre d’années, on voit se multiplier partout en Afrique des “Journées Nationales des TIC”, portées et promues par des ministres de l’Economie Numérique qui veulent de plus en plus nous faire croire que le numérique ou le digital serait la réponse à tous les maux de l’Afrique.

Depuis un certain nombre d’années, on voit se multiplier partout en Afrique des “Journées Nationales des TIC”, portées et promues par des ministres de l’Economie Numérique qui veulent de plus en plus nous faire croire que le numérique ou le digital serait la réponse à tous les maux de l’Afrique.

En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.

En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.