La colonisation de l’Afrique : une histoire douloureuse et de profondes mutations. Le système éducatif africain a subi les conséquences de ces grands bouleversements historiques qui ont modifié la trajectoire du continent. Cet article se propose de revenir sur plus d’un siècle de colonisation, pour comprendre son impact sur le système éducatif actuel en Afrique.

Bien avant les premières conquêtes et la période coloniale, l’éducation traditionnelle était l’institution en charge de l’enseignement. Il s’agit d’une forme d’éducation collective, où l’apprentissage se fait par voie orale et par l’observation. L’enfant apprend par l’expérience de ses pairs. C’est en s’imprégnant du milieu dans lequel il vit qu’il devient un être accompli. Cette vision initiale de l’enseignement a été modifiée par la colonisation. Les deux principales puissances colonisatrices, dont la France et la Grande Bretagne, se sont attelées à imposer leurs visions de l’éducation. Quel héritage ont-elles transmis à l’Afrique ?

Bien avant les premières conquêtes et la période coloniale, l’éducation traditionnelle était l’institution en charge de l’enseignement. Il s’agit d’une forme d’éducation collective, où l’apprentissage se fait par voie orale et par l’observation. L’enfant apprend par l’expérience de ses pairs. C’est en s’imprégnant du milieu dans lequel il vit qu’il devient un être accompli. Cette vision initiale de l’enseignement a été modifiée par la colonisation. Les deux principales puissances colonisatrices, dont la France et la Grande Bretagne, se sont attelées à imposer leurs visions de l’éducation. Quel héritage ont-elles transmis à l’Afrique ?

Des choix territoriaux distincts.

L’Education est le résultat d’une offre et d’une demande qui varient selon les territoires. Or, dès le début, les choix territoriaux faits par la France et la Grande Bretagne n’étaient pas équivalents de ce point de vue. La Grande Bretagne a adopté une stratégie commerciale, en s’intéressant à des pays africains économiquement stables et forts. La France, elle, cherchait à satisfaire son désir de conquête militaire, s’accaparant des terres plus pauvres. Les colonies anglaises, plus influentes que les françaises, étaient donc, au départ, beaucoup plus réceptives vis-à-vis de l’enseignement. La demande de ces populations était forte car la formation d’une main d’œuvre opérationnelle relevait de la nécessité.

Après distribution des terres africaines, les puissances colonisatrices ont développé des politiques éducatives divergentes. Divergences qui s’expriment majoritairement à travers les positions prises vis-à-vis de l’Etat et de l’Eglise.

Gouvernance indirecte ou Assimilation ?

Le système anglais de la gouvernance indirecte « indirect rule » préconisait un système éducatif décentralisé et flexible. L’administration coloniale ne modifie pas les structures traditionnelles. Au contraire, elle s’appuie sur les écoles de missionnaires, déjà bien implantées, pour diffuser les bases de l’enseignement aux populations. Cela lui a permis de réduire les coûts liés au fonctionnement du système. Après la première guerre mondiale, une reprise partielle du contrôle par l’Etat va être opérée. Celui-ci supervise les établissements scolaires à travers un système de subventions chargé de récompenser les écoles les plus conformes aux normes étatiques.

Au niveau du contenu éducatif, les colonisateurs autorisent l’utilisation de la langue locale et cherchent à dispenser un niveau d’enseignement basique. Les programmes scolaires ainsi que les examens sont calqués sur ceux dispensés dans la métropole.

Du côté français, la politique soutenue était celle de l’assimilation. Les colonisés africains devaient devenir des citoyens français. L’école inculque les valeurs françaises sous le contrôle de l’Etat. Les écoles missionnaires, sans le soutien de l’Etat français, disparaissent en grand nombre. Contrairement à la politique anglaise, les chefs locaux sont désinvestis de leurs fonctions, pour être remplacés par une nouvelle élite formée sur les bancs de l’école française. Un système très élitiste et sélectif est mis en place où la récompense de l’éducation est l’accès à des postes dans l’administration. Les cours sont dispensés intégralement en français et suivent un curriculum imposé par l’Etat. C’est un système éducatif peu accessible aux masses qui se développe.

L’Education par le biais des missionnaires.

La Grande Bretagne a choisi de faire des écoles missionnaires sa force. L’Etat a préféré s’occuper de maintenir l’ordre et de laisser aux missions déjà en place le rôle éducatif.

La France a adopté une position différente. Depuis la loi de 1905, L’Eglise et l’Etat sont séparés et le principe séculier s’applique au domaine éducatif. Le système qui se met en place dans les colonies d’Afrique est donc dual. Les écoles gérées par l’Etat cohabitent avec des écoles missionnaires précoloniales encadrées par l’Etat. Celles qui ne coopèrent pas disparaissent, ainsi plus de deux tiers de ces écoles ferment (*). Cette position française vis-à-vis des écoles missionnaires, s’explique aussi par le fait que la France, compte parmi ses colonies, beaucoup de pays musulmans. L’Etat a préféré interdire les missions dans ces pays par crainte de nourrir l’hostilité envers le colonisateur.

Les conséquences des politiques coloniales.

Le système éducatif colonial s’est poursuivi, après la décolonisation. C’est pourquoi, il est juste d’affirmer qu’il existe une relation entre les résultats des politiques éducatives actuelles et leurs fondements coloniaux.

Chaque colonisateur, qu’il soit anglais ou français a eu un impact sur ses anciennes colonies. En guise d’exemple, le cas du Sénégal et de l’Ouganda :

Au Sénégal, ancienne colonie française, l’élitisme est resté très ancré. L’accès à l’éducation pour les enfants des campagnes reste restreint. Si l’éducation a permis le développement des secteurs formels et informels, l’impact économique du capital humain est resté limité du fait de la sélectivité des cursus scolaires.

En Ouganda, ancienne colonie anglaise, il existe une forte corrélation entre l’éducation coloniale et les niveaux de performances économiques actuelles. L’éducation de masse a permis d’améliorer la productivité agricole et a encouragé la hausse des salaires. D’après Appleton et Balihuta (**), l’acquisition des bases scolaires a permis aux fermiers d’implanter des procédés qui améliorent la productivité, tels que l’utilisation d’engrais et de pesticides. Ainsi, un fermier, qui a suivi pendant quatre ans un cursus scolaire, développe des résultats 7% supérieur à ceux qui l’auraient eu s’ils n’avaient pas été à l’école.

Les résultats économiques des anciennes colonies françaises sont moins fulgurants notamment car elles restent en retard sur leurs consœurs anglaises, en matière d’éducation. Intéressons-nous à des pays comme le Ghana et le Togo. En effet, réunis au départ sous la colonisation germanique, ils ont été divisés entre l’Angleterre et la France après la Seconde Guerre Mondiale. Partis d’une base similaire au niveau éducatif, ils n’ont pas connu les mêmes évolutions.

Le Ghana, ancienne colonie anglaise avait un Taux Brut de Scolarisation, pour l’école primaire, équivalent à 70% en 2000 alors que celui du Togo, ancienne colonie française était de 55%. (*)

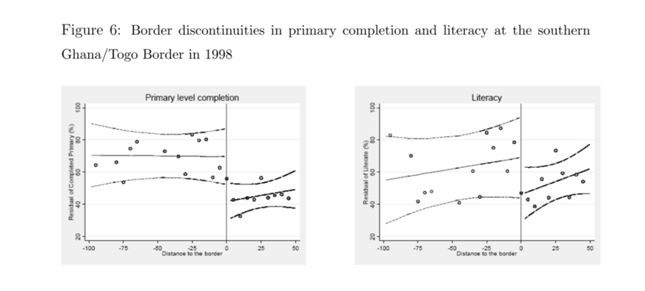

De plus, le graphique ci-dessous, compare pour le sud du Ghana et du Togo, le taux d’achèvement du cycle primaire (à gauche) et le taux d’alphabétisation (à droite) en 1998. Dans les deux cas, on constate un avantage pour le Ghana avec des courbes aux tendances beaucoup plus élevées que celles du Togo.

Figure 1: Différences de taux d’achèvement du cycle primaire et d'alphabétisation à la frontière entre le Ghana et le Togo du Sud en 1998 (*)

Cela s’explique par le fait que les anciennes colonies anglaises ont toujours eu un nombre d’établissements scolaires beaucoup plus important que les anciennes colonies françaises. Or il est moins coûteux d’investir dans un système déjà bien en place. De plus, les colonisateurs anglais ont toujours défendu un modèle flexible qui pouvait s’adapter aux populations locales. Pour ces raisons, la propagation de l’éducation est beaucoup plus rapide du côté anglais.

C’est à l’ombre du passé que l’on comprend le présent. A travers son passé coloniale, l’éducation africaine s’est construite. Malgré les divergences entre modèle anglophone et francophone, la relation positive qu’il existe entre performance économique et éducation coloniale ne peut être niée. Il ne faudrait pas pourtant s’arrêter à cette première assertion. Si la colonisation a été un enrichissement pour le système éducatif africain, on peut regretter qu’elle ait aussi tant détruit sur le plan culturel.

Débora Lésel

(*)Denis Cogneau & Alexander Moradi, Borders that Divide: Education and Religion in Ghana and Togo since Colonial Times, 2011

(**)Education and Agricultural productivity: Evidence from Uganda

Investir dans la formation, c’est investir dans le capital humain, or le capital humain est un facteur clé du développement économique d’un pays, puisqu’il accroît la productivité des individus. Cependant, beaucoup de pays Africains investissent dans des formations sans pourtant avoir les fruits ou les retombées de ces investissements, car beaucoup de diplômés partent travailler ailleurs ou ne retournent pas travailler dans leur pays d'origine. Ce qu'on appelle communément la "fuite des cerveaux". A partir du modèle économique de Becker (1962), nous analysons les raisons de la fuite des cerveaux et proposons des solutions pour les pays africains afin qu’ils jouissent mieux des retombés de leurs investissements dans l’éducation.

Investir dans la formation, c’est investir dans le capital humain, or le capital humain est un facteur clé du développement économique d’un pays, puisqu’il accroît la productivité des individus. Cependant, beaucoup de pays Africains investissent dans des formations sans pourtant avoir les fruits ou les retombées de ces investissements, car beaucoup de diplômés partent travailler ailleurs ou ne retournent pas travailler dans leur pays d'origine. Ce qu'on appelle communément la "fuite des cerveaux". A partir du modèle économique de Becker (1962), nous analysons les raisons de la fuite des cerveaux et proposons des solutions pour les pays africains afin qu’ils jouissent mieux des retombés de leurs investissements dans l’éducation.