During the 27th African Union summit in Kigali of 18th July 2016,King Mohammed VI declared that ‘’Morocco is already the second investor in Africa but aims to become the Continent’s foremost investor very soon”. Indeed, between 2003 and 2013, more than 1.5 billion dollars have been invested by Moroccan companies in West and Central Africa. This only represents half of the direct foreign investments launched by Morocco, in the last few years.

During the 27th African Union summit in Kigali of 18th July 2016,King Mohammed VI declared that ‘’Morocco is already the second investor in Africa but aims to become the Continent’s foremost investor very soon”. Indeed, between 2003 and 2013, more than 1.5 billion dollars have been invested by Moroccan companies in West and Central Africa. This only represents half of the direct foreign investments launched by Morocco, in the last few years.

In the early 2000’s, many Moroccan companies of the private sector started businesses in Africa in a wide range of sectors. For example, bank branches of BCP (Banque Centrale Populaire), BMCE Bank of Africa and Attijariwafa Bank have been opened in about fifteen African countries. More so, the insurance company Saham has also been planted in about twenty countries since the takeover of the Nigerian company Continental Reinsurance in 2015. In the telecommunications sector, Maroc Telecom increased its influence on the continent through the takeover of 6 African branches from their Emirati shareholder Etisalat.

Moreover, many holdings such as Ynna Holding and the National Investment Company through its mining branch Managem, have operations in the African continent. In the property business, the company named Alliances Développement Immobilier, has signed partnership agreements with the Cameroonian and Ivorian governments in order to build thousands of council housing. The company, Palmeraie Développement, has launched building projects in Gabon, Ivory coast and recently in Rwanda. Attracted by the important investments in infrastructure (highways, bridges, ports, council housings, universities, etc.), the Addoha group pitched its tent on the continent too via two of its companies: Addoha and CIMAF (Ciments de l’Afrique). They have been recently joined by LMHA (LafargeHolcim Maroc Afrique), a company held jointly by LafargeHolcim and the national investment company which is a Royal Holding.

So, the private sector plays a key role in the economic integration process of the continent. The mobilization of private investments is essential to economic integration as it helps to create jobs, improve productivity and increase exports. The economic integration between Morocco and other African countries put in place by the King Mohammed VI invites the companies of the Kingdom to share their expertise and to strengthen their partnership relations with the African countries.

The Moroccan private sector will now play an important role in skill transfer, while enhancing its production capacity. It will then improve its competitiveness on an international level. Concerning inter-regional trade, it will boost the commercial exchanges, which are still weak and reduce the structural deficit of the Moroccan trade balance. The economic potential is huge. The Economic Community Of West African States (ECOWAS) and The Economic Community of Central African States (ECCAS) have altogether more than 300 million consumers, that is to say a market which is nine times the size of the Moroccan population.

The Role of Economic-stimulus Groups in the Reinforcement of Economic bilateral relations

Whenever King Mohammed VI makes an official visit to a Sub-Saharan country, his country Morocco makes advantageous agreements that includes customs facilities and tax concessions. The aim is to promote commercial exchanges and to develop intra-African investments. Recently, economic relations between the Moroccan Kingdom and other African countries are ruled by a legal frame of more than 500 cooperative agreements. This is so important to the Moroccan Kingdom that the King Mohammed VI called a meeting of his government, during the first ambassador conference that took place in August 2013, to work with the different economic operators from the public and the private sectors in order to grab investment opportunities in countries having strong economic potentialities. Thus, the last trips of King Mohammed VI allowed mainly to create economic-stimulus groups on the between Morocco-Senegal and Ivory Coast. These groups, co-chaired by the foreign ministers and the presidents of employers of each country, aim to promote partnerships between the private sectors and to boost commercial trade and investments [1].

With a total population of 22 million inhabitants, Ivory Coast is the first economy in the West African Economic and Monetary Union (UEMOA) area and is also the second economic power in the ECOWAS area. Also, the investment options are numerous: industry, infrastructure, construction industry, mines, energy, and so on. Senegal is also not left behind. There are so many reasons that encourage investment in the country. These include political stability, economic opportunities and new infrastructures. A guarantee is also given to the Moroccan investors through notably mutual protection and promotion agreements of investments and non-dual taxation agreements. The Memorandum of Understanding concerning the creation of a joint venture between the Moroccan group, La Voie Express and the Senegalese company Tex Courrier signed on 9th November 2015 at the ceremony to present the work of the Moroccan-Senegalese EIG – chaired by King Mohammed VI and President Macky Sall, is a good example of the instrument's driving role in boosting private-private partnership[2].

Exchanges between the Moroccan kingdom and the African continent have increased clearly during the last decade. Between 2004 and 2014, global exchanges have quadrupled, going from 1 billion dollars to 4.4 billion dollars. The study '' Structure of trade between Morocco and Africa: An analysis of trade specialization '' produced by OCP Policy Center in July 2016 shows that West Africa remains the first destination of Moroccan exports[3]. This region has indeed welcomed around 50.08% of exportations in 2014, the equivalent of 1.04 billion dollars[4]. However, an analysis of the export structure reveals that Moroccan exports to the other African countries are dominated by intensive goods in raw materials and natural resources[5]. A strong potential is to be developed to boost more Moroccan exports. The Directorate of Studies and Financial Forecasts (DEPF), attached to the Moroccan Ministry of Economy and Finance, stressed in its study "Morocco-Africa Relations: the ambition of a new border" that "Moroccan companies targeting the African market should focus on a penetration strategy based on cost considerations from targeted sectorial choices, in the light of the current and, above all, future needs of African populations. Demographic growth, the rise of the middle class and the rampant urbanization of the continent are all factors to be taken into consideration, in order to anticipate the rising configuration of these emerging economies ".

In this sense, Moroccan exporter companies had better anticipate the dynamics of economic, social and cultural transformations that are on the horizon in Sub-Saharan Africa by setting up adaptation strategies in order to capture a higher market share and catch up their delay in this fast-growing region.

Economic Action at the Heart of Morocco's Integration Strategy in Africa

Economic integration is important for both Morocco and the African continent. The recent trips of King Mohammed VI to Rwanda, Tanzania, Senegal, Ethiopia, Madagascar and Nigeria is designed to reinforce this notion. The Eastern part of Africa is the fastest growing region in Africa. Added to that, its economic potential is still unexploited. If Morocco wants to reinforce its influence on the African continent, a number of options have to be investigated. First, the internationalization of Moroccan companies and their investment in African countries have to be encouraged by putting at their disposal a real database on the specificities and the potential of each economy. Second, export flows to African countries have to be fostered. Both public and private actors are involved in the promotion of Moroccan products. The new Moroccan agency for the development of Investment and Export, as well as the ASMEX (Moroccan Association of Exporters), will have to conduct trade missions to various African deposits and offer national companies the necessary support to develop their exports and / or carry out their development project in the continent. Finally, strengthening trade integration with the various African countries is important. The consumer market is growing with the emergence of a middle class more interested in manufactured goods with a high added value. The negotiation of advanced partnerships with ECOWAS and CEMAC, including the creation of free trade areas, is in turn an ideal gateway to this large market of more than 300 million people.

In the era of globalization and fierce international competition, the growing interest of emerging countries towards the African continent is marked by rivalries: China, India, France, Japan or Germany have all unveiled their African ambitions. Facing this international context, Moroccan diplomacy is more ambitious and aggressive. King Mohammed VI declared at the opening of the Moroccan-Ivorian Forum the 24th of February 2014: "Diplomatic relations are at the heart of our interactions. But, thanks to the profound changes that the world is undergoing, their mechanisms, their scope and even their place in the architecture of international relations are forced to adapt to new realities.”

In the wake of this , Morocco would win by organizing a Moroccan-African business summit. The latter would be a continuation of the Africa Action Summit and would focus on the economic development potential of the continent. The Summit would bring together governments, businesses, the public and private sectors, around the economic, social and human development of Africa. The challenge is to reaffirm the strategy of influence of Morocco on the continent.

Translated by:

Pape Djibril Diagne

[1] Economic impetus groups include 10 sectors identified as priorities: banking-finance-insurance, agri-business-fisheries, property-infrastructure, tourism, renewable energy-energy, transport- Logistics, industry-distribution, digital economy, social and solidarity-craft economy, human capital-training and entrepreneurship

[2] Christophe Sidiguitiebe, Four new agreements signed between Morocco and Senegal, Telquel.ma, 10.11.2016: www.telquel.ma/2016/11/10/quatre-nouveaux-accords-signes-maroc-senegal_1523082

[3] Four of Africa's top five trading partners (Algeria, Mauritania, Senegal, Côte d'Ivoire and Nigeria) are part of West Africa.

[4] With regard to imports, the weight of North Africa accounted for nearly all Moroccan imports, with a share of 82% in 2014 compared with 53% in 2004, mainly by importing natural gas, manufactured gas, petroleum and related products.

[5] Moroccan exports consist mainly of food and living animals (25%), machinery and transport equipment (18.5%), chemicals and related products (18.1%), manufactured goods 15.9%) and mineral fuels, lubricants and related products (11.7%).

Compte tenu du milliard et demie d’habitants n’ayant pas

Compte tenu du milliard et demie d’habitants n’ayant pas

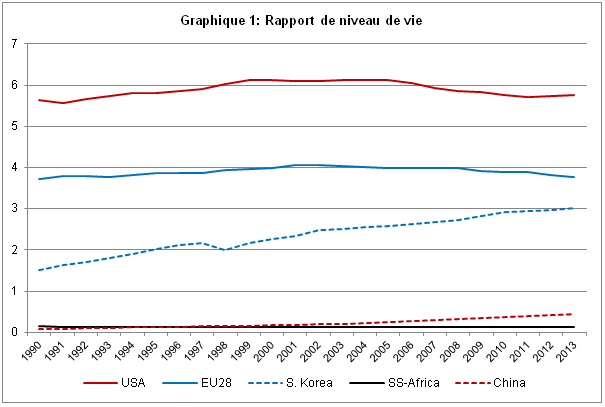

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité.

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité. Les freins au développement endogène

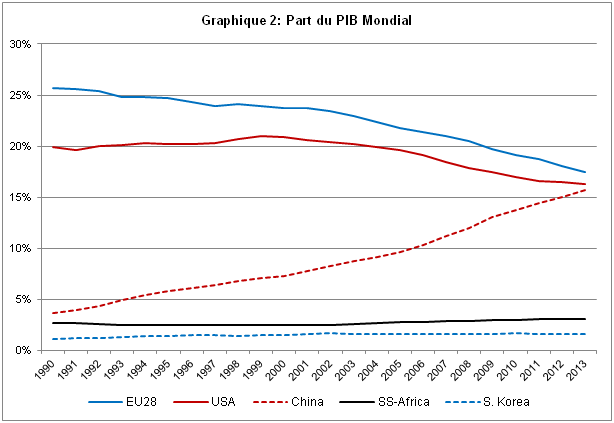

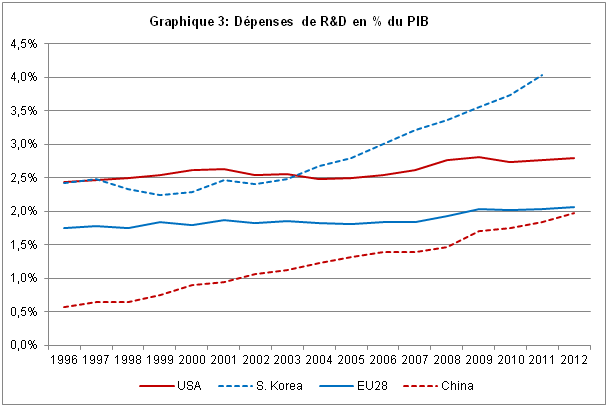

Les freins au développement endogène L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables

L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables