Il ne suffit pas de dessiner 8 espaces sur une carte pour leur conférer une réalité sociale et historique. Sans aller jusqu’à comparer le découpage actuel du continent à celui qui se fit lors de la conférence de Berlin de 1886, il convient tout même d’interroger les raisons qui ont sous-tendu ce découpage.

Se rappelle-t-on que lors du sommet d’Addis-Abeba qui allait porter l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sur les fonts baptismaux, certains proposèrent une Afrique divisée en 3 ou en 4 ? Se souvient-on que dans le projet initial de l’OUA, le Cameroun était intégrée à l’Afrique de l’Ouest ? Se rappelle-t-on aussi l’affrontement entre le groupe de Casablanca – partisans d’une union politique africaine – et celui de Monrovia – plus réticents à abandonner le concept de l’État-nation – et la victoire de la logique de coopération sur celle d’intégration ?

Avant l’indépendance, bien avant la colonisation, l’Afrique comme tous les autres continents, a été une terre de conquête par les idées (superstructure) et par des formes politiques (infrastructure). Dès lors l’unité africaine existe avant tout comme une téléologie, et l’OUA, l’UA et les CER sont ces formes politiques. Destinées à quoi faire ? Là est la question. Ce débat entre matérialisme et idéalisme se posant à toutes les constructions sociales humaines, il ne pouvait en être autrement sur le continent africain ; d’autant que la tâche est d’envergure pour un continent deux fois plus grand et peuplé que l’Europe.

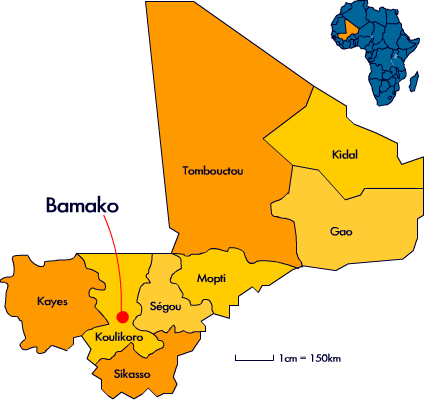

La situation qui déchire la Centrafrique depuis plusieurs mois nous tance sur le projet panafricain. Un projet qui, tel qu’il se développe actuellement, pose autant – sinon plus – de problèmes qu’il ne résout de solutions. Parce qu’une division de l’espace continental en 8 Communautés Economiques Régionales ne suffit pas à instaurer une division scientifique du maintien de la paix (CEDEAO, CEEAC, UMA, IGAD, COMESA, CAE, SADC, CEN-SAD) ; parce les dynamiques qui animent ces espaces posent la question de leur complémentarité ; et enfin parce qu’à l’instar du Mali, la Centrafrique assène une vérité essentielle : l’intangibilité des frontières des Etats ne signifie pas celle des espaces régionaux.

A ce sujet, la Centrafrique, pays carrefour d’une région carrefour du continent, n’a jamais mieux porté son nom qu’aujourd’hui. Le conflit qui mine à nouveau le pays depuis fin 2012 est de nature à susciter le débat sur la construction panafricaine. Ce faisant, saisir le défi centrafricain reviendrait à saisir le défi de toute une sous-région et in extenso celui d’un continent. Si la CEDEAO ou la SADC sont souvent citées en « exemple » en termes d’intégration régionale, nous avons énormément à apprendre des déboires de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC).

La question de la construction d’un espace régional en Afrique centrale pose la question de l’intégration certes ; mais il nous semble qu’il est surtout le révélateur d’un autre concept clé trop souvent mésestimé: l’inter-régionalisme.

Avec l’Afrique centrale, nous disposons d’un espace régional particulier dont les frontières semblent se mouvoir. L’existence en son sein de pays comme la République démocratique du Congo (RDC) et l’Angola appartenant à la fois à la SADC et à la CEEAC ; ou encore du Rwanda qui s’est « détournée » de l’Afrique centrale au profit de l’Afrique de l’est sont autant de phénomènes particuliers à cette région.

Aussi les évènements de cette année en Centrafrique ou encore en RDC ne cessent-ils de rappeler que la question sécuritaire en Afrique centrale ne va pas sans le concours des autres sous-régions. Il est évident qu’en tant que région centrale, il est tout à fait logique qu’elle soit celle qui partage le plus de frontières. Et c’est pour cette raison qu’elle réclame d’autant plus d’attention. Que faut-il penser quand les actes criminels du LRA ougandais se prolongent en Centrafrique ? Que dire encore quand Boko Haram mène ses incursions dans le Nord-Cameroun et va jusqu’à enlever la femme du Vice-Premier ministre ?

Le cas libyen a réaffirmé que l’effet domino est une réalité inquiétante dans ce continent : les conséquences de l’effondrement du régime libyen ont rampé jusqu’en Centrafrique en passant par le Mali, le Niger et le Tchad. 4 pays, 2 sous-régions. Et pourtant, à l’inter-régionalisation des conflits ne répond pas encore un inter-régionalisme institutionnel fort. Et comme d’habitude cela se traduit sur le plan de la sécurité bien que les faits soient de nature à nous y exhorter.

L’apport prépondérant des forces tchadiennes (20% des effectifs) dans la MINUSMA, celui considérable de l’Ouganda dans le cadre de l’Initiative de Coopération Régionale en Centrafrique, au Soudan et en RDC ou encore l’implication de l’Afrique du Sud en RDC sont autant de preuves que le cadre de réflexion des problèmes de sécurité en Afrique dépasse de loin celui d’une sous-région.

Il nous semble qu’en Afrique se jouera dans les décennies à venir le nouveau paradigme de sécurité continentale. Plus qu’un paradigme il s’agit de s’affranchir de nos habituels carcans conceptuels qui brident les perspectives d’évolution de la construction panafricaine. Les idées construisent et cela ne doit pas être oublié. L’inter-régionalisme n’est pas que la fin de la construction panafricaine, elle en est aussi un moyen.

Mise en branle par la Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), puis confirmée par les accords tripartites entre le COMESA, la SADC et la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), et les accords SADC-COMESA-CEEAC, la logique verticale de développement impulsée par l’Afrique du Sud notamment trouve en l’Afrique centrale un espace de conquête. Face à une organisation régionale défaillante, cette logique verticale pourrait séduire d’autres pays d’Afrique centrale à l’instar de la RDC et de l’Angola.

Face à cette logique verticale, il existe les contours d’une logique horizontale symbolisée par la zone Franc (commune à la majorité des pays d’Afrique centrale et de l’Ouest et la bande sahélienne. Alors pourrait se jouer dans cette région centrale une compétition qui pourrait amener au redimensionnement de cet espace régional voire à sa disparition.

Cheikh Gueye

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De