Alors qu’en début 2016 tous les regards étaient remplis de l’espoir de voir la République Centrafricaine (RCA) sortir d’une troisième guerre civile,[1] ce pays niché au cœur du continent africain n’aura pourtant connu aucun répit depuis. A deux doigts d’une nouvelle crise humanitaire grave, la violence dans le Sud-est du pays explose en raison de la rivalité entre groupes armés pour le contrôle du trafic illicite qui sévit dans la région.

Alors qu’en début 2016 tous les regards étaient remplis de l’espoir de voir la République Centrafricaine (RCA) sortir d’une troisième guerre civile,[1] ce pays niché au cœur du continent africain n’aura pourtant connu aucun répit depuis. A deux doigts d’une nouvelle crise humanitaire grave, la violence dans le Sud-est du pays explose en raison de la rivalité entre groupes armés pour le contrôle du trafic illicite qui sévit dans la région.

Le Sud-est du pays : nouveau champ de bataille entre groupe armés

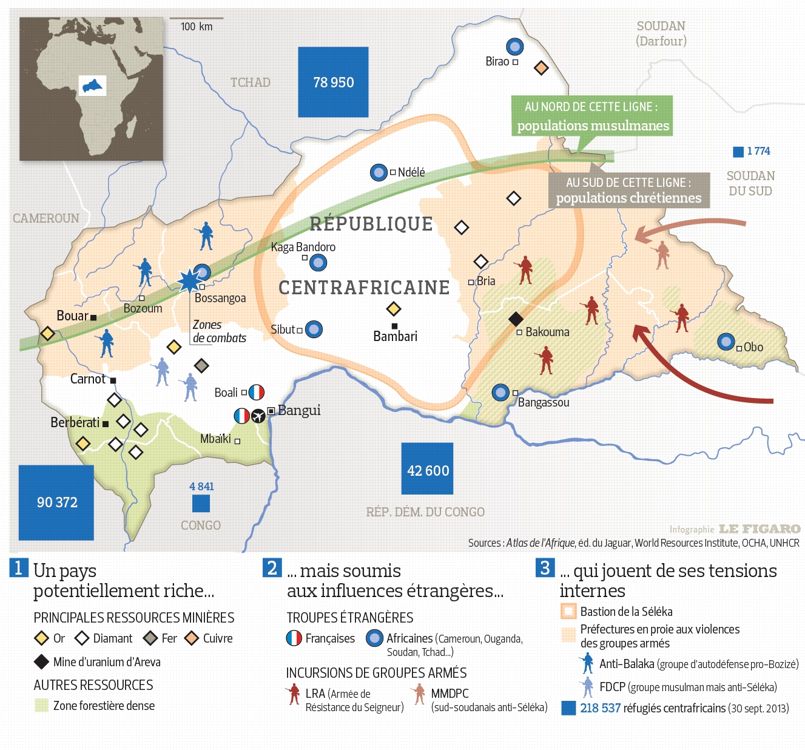

Depuis mai 2017, le Sud-est du pays est le théâtre de violents affrontements entre les groupes d’auto-défense anti-Balaka pro-chrétiens et animistes et les factions ex-Séléka pro-musulmanes, en constante quête de nouveaux contrôles territoriaux. Il faut dire que les enjeux sont particulièrement élevés dans cette région située à la frontière avec la République Démocratique du Congo, puisque les opportunités de contrôle des différents trafics illicites de diamants, or et café y sont particulièrement attractives. Le récent phénomène de vide sécuritaire, découlant du départ des forces armées américaines et ougandaises installées dans ladite région depuis 2011 dans le but de combattre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA)[2], exacerbe l’intensité des affrontements dans cette nouvelle zone rouge.

L’artillerie lourde des groupes armés face aux casques bleus

En mai dernier, une attaque d’une violence inouïe et inédite depuis 2014 a été perpétrée dans le quartier musulman de Bangassou. Cette attaque a engendré la mort d’au moins 26 civils et d’un casque bleu marocain, alors que plusieurs militaires de la MINUSCA avaient déjà péri à proximité du quartier durant cette même semaine[3].

Selon les experts onusiens, il viserait délibérément une base de la mission de l’ONU en Centrafrique, à l’aide d’une artillerie particulièrement lourde, puisqu’il s’agissait de mortiers et de lance-grenades[4]. Ces faits semblent refléter un ressentiment croissant vis-à-vis des casques bleus, à travers une volonté d’intimidation claire de ces derniers. Les groupes armés semblent ainsi gagner à chaque fois un peu plus de contrôle sur les territoires de la frontière, poussés par des idéaux religieux véhiculés par la manipulation de leurs leaders.

Il faut bien avouer que l’impopularité des forces des Nations-Unies provient du bilan de leur mission sur le sol centrafricain. En effet, le bilan de la mission internationale de soutien à la Centrafrique en 2013, puis celui de l’actuelle MINUSCA, établie plus récemment, n’auront pas été particulièrement concluant jusqu’à maintenant. L’ambition centrale de la mission des casques bleus – celle de démobiliser les groupes armés – se situe depuis plusieurs années au point mort, puisque ni le gouvernement ni les groupes ne semblent y trouver leur compte en matière de négociation[5]. De ce fait, malgré la mise en place d’un fonds de plus de 40 millions de dollars, les conditions politiques et sécuritaires empêchent l’ONU de répondre à ses objectifs et font que l’organisation peine à aller au-delà de ses fonctions de contingence. L’absence de capacités à générer le changement engendre un discrédit de l’organisme, qui ne joue pas en la faveur d’une sortie négociée du conflit entre les groupes religieux.

Le bilan du côté du gouvernement n’est pas plus flamboyant, puisque le spectre des décennies d’absence de gouvernance empêche le nouveau gouvernement de reprendre ses droits sur les territoires allant au-delà de la capitale. Les spécialistes parlent d’un état fantôme où le gouvernement serait incapable d’une gestion normale du pays jusqu’aux fonctions régaliennes les plus basiques[6]. Malgré le vent d’espoir engendré par les élections de 2016, l’absence totale de budget au niveau des provinces n’est pas de bonne augure pour une potentielle évolution positive de la situation[7].

Des atrocités subies par les populations à une crise humanitaire imminente

L’attaque de Bangassou atteste d’une vague de violence particulièrement barbare alors que cette région était récemment encore considérée comme l’un des seuls sanctuaires du pays depuis le retrait de la force française « Sangaris » en octobre 2016[8].

En raison de la recrudescence de la violence, la RCA se retrouve à nouveau au bord d’une nouvelle crise humanitaire de large envergure. Selon UN OCHA[9], en mai dernier, plus de 100'000 personnes furent victimes de déplacement interne et 19'000 se seraient rendues en République Démocratique du Congo pour y chercher refuge. Cette dernière vague de déplacement porte la valeur totale de la population déplacée proche du million, soit un quart de la population totale du pays[10]. Les trois-quarts restants dépendent encore largement de l’aide humanitaire internationale. Au final, le pays accuse un bilan dramatique, très proche de celui d’avant les élections de 2016, alors que les financements humanitaires enregistrés au début de l’année peinent à couvrir plus de 16% des besoins identifiés par l’ONU[11].

Au-delà de la crise humanitaire qui menace de sévir dans le pays, la totalité du territoire national souffre également de lourdes vagues de violations chroniques des droits de l’homme, commises de toutes parts, en raison de l’importance des ressources naturelles. Le « mapping des violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaires commises sur le territoire de la RCA de janvier 2003 à décembre 2015 », présenté au Conseil de Sécurité de l’ONU, est assez édifiant sur le sujet.

Quel avenir pour la RCA ?

Alors que tout laisse à penser que les zones rouges du conflit sont en fréquente évolution, n’épargnant aujourd’hui presque plus aucune partie du pays, et que le contrôle effectué par les forces rebelles ne cesse d’augmenter tant sur le plan territorial qu’économique, l’inertie politique du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et de la communauté internationale ne permettent pas d’espérer une issue négociée du conflit entre le gouvernement, les forces armées pro-chrétiennes et les forces musulmanes. L’incapacité des Nations-Unies à aller de l’avant avec le programme de « Démobilisation, Désarmement et Réintégration » des forces armées présentes sur le territoire, semble présager d’un maintien du statut quo, caractérisé par un Etat dépendant de l’aide humanitaire internationale, incapable d’administrer son territoire et dont la sécurité ne peut être garantie que par la présence de casques bleus onéreux sans grande capacité de contrôle. Seule une habile manœuvre diplomatique pourrait venir débloquer cette situation sans issue, à travers un regain de terrain et de force de négociation de la part du Conseil de Sécurité, en contraignant le Gouvernement à exiger des actions concrètes de la part des groupes, telles que la confiscation de l’économie de guerre[12]. Cependant, force est de constater que sans une active mobilisation à la fois des acteurs régionaux et internationaux, la République Centrafricaine restera encore longtemps sous perfusion humanitaire.

Nadge PORTA

[1] « Les élections en République centrafricaine reportées à mercredi », liberation.fr, décembre 2015 http://www.liberation.fr/planete/2015/12/25/les-elections-en-republique-centrafricaine-reportees-a-mercredi_1422888

[2] « Pourquoi la crise centrafricaine dure et va durer », lemonde.fr, mai 2017 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/26/pourquoi-la-crise-centrafricaine-dure-et-va-durer_5134074_3212.html

[3]« L’ONU s’alarme de l’usage inhabituel d’armes lourdes en Centrafrique », lemonde.fr, mai 2017, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/19/l-onu-s-alarme-de-l-usage-inhabituel-d-armes-lourdes-en-centrafrique_5130323_3212.html

[5] « Pourquoi la crise centrafricaine dure et va durer», lemonde.fr, mai 2017 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/26/pourquoi-la-crise-centrafricaine-dure-et-va-durer_5134074_3212.html

[8] L’opération Sangaris avait permis, (avec 12'500 casques bleus à l’appui), le retour au calme à Bangui, la capitale de la RCA.

[10] « Central Africain Republic risks sliding back into major crisis », reliefweb.int, Juin 2017 http://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-risks-sliding-back-major-crisis

[12] « Pourquoi la crise centrafricaine dure et va durer», lemonde.fr, mai 2017 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/26/pourquoi-la-crise-centrafricaine-dure-et-va-durer_5134074_3212.html

L’instabilité qui règne en Centrafrique depuis le coup d’état du 24 mars 2013 fait craindre le pire. Le coup d’Etat a plongé la RCA dans le chaos avec un risque de somalisation. Des pillages et attaques se produisent encore aujourd’hui dans la capitale. A cela s’ajoute un massacre ethnique entre des populations musulmanes et chrétiennes qui vivaient par le passé en paix et qui se déchirent actuellement sous le prétexte du religieux.

L’instabilité qui règne en Centrafrique depuis le coup d’état du 24 mars 2013 fait craindre le pire. Le coup d’Etat a plongé la RCA dans le chaos avec un risque de somalisation. Des pillages et attaques se produisent encore aujourd’hui dans la capitale. A cela s’ajoute un massacre ethnique entre des populations musulmanes et chrétiennes qui vivaient par le passé en paix et qui se déchirent actuellement sous le prétexte du religieux.

Qui a pu lui souffler cette idée ? Comme vous sans doute, j’ai entendu, le ministre nigérien des affaires étrangères, Mohamed Bazoum, dire au cours de sa dernière visite en France « qu’il faut que ceux qui ont fabriqué le terrorisme dans le Sahel en éliminant, l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi puissent donner les moyens de le combattre. » Expressément, il en appelait à la réaction de la France et des Etats-Unis.

Qui a pu lui souffler cette idée ? Comme vous sans doute, j’ai entendu, le ministre nigérien des affaires étrangères, Mohamed Bazoum, dire au cours de sa dernière visite en France « qu’il faut que ceux qui ont fabriqué le terrorisme dans le Sahel en éliminant, l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi puissent donner les moyens de le combattre. » Expressément, il en appelait à la réaction de la France et des Etats-Unis. L’Afrique tangue ! Chacun y va de son expertise pour trouver les causes d’un malaise vieux de plusieurs siècles. Selon cette cohorte de « spécialistes » de l’Afrique, sa pauvreté serait liée à sa tumultueuse histoire marquée de nombreuses crises de civilisations. Pas sérieux, je l’espère bien, d’autres rattachent la frénésie économique du continent « berceau de l’humanité » dans sa position géographique. La pauvreté serait au sud du globe. D’accord ! Mais que disent-ils des dernières récessions économiques qui ont foudroyé les pays du nord ? Certes l’Afrique n’était pas épargnée, mais elles auront le mérite de redonner confiance à ceux qui sont convaincus qu’elle n’est point un continent damné.

L’Afrique tangue ! Chacun y va de son expertise pour trouver les causes d’un malaise vieux de plusieurs siècles. Selon cette cohorte de « spécialistes » de l’Afrique, sa pauvreté serait liée à sa tumultueuse histoire marquée de nombreuses crises de civilisations. Pas sérieux, je l’espère bien, d’autres rattachent la frénésie économique du continent « berceau de l’humanité » dans sa position géographique. La pauvreté serait au sud du globe. D’accord ! Mais que disent-ils des dernières récessions économiques qui ont foudroyé les pays du nord ? Certes l’Afrique n’était pas épargnée, mais elles auront le mérite de redonner confiance à ceux qui sont convaincus qu’elle n’est point un continent damné.

Depuis le début des années 2000, les guerres sont en recul en Afrique. Le continent n’est plus cette terre de chaos et de violences brutales que certains journaux se plaisent encore à décrire : le niveau général de démocratie et de développement économique s’est amélioré et des mécanismes de résolution des conflits ont émergé, permettant une baisse régulière du nombre des conflits.

Depuis le début des années 2000, les guerres sont en recul en Afrique. Le continent n’est plus cette terre de chaos et de violences brutales que certains journaux se plaisent encore à décrire : le niveau général de démocratie et de développement économique s’est amélioré et des mécanismes de résolution des conflits ont émergé, permettant une baisse régulière du nombre des conflits.