L’émergence de politiques de santé publique ambitieuses en Afrique sub-saharienne fait de la production des médicaments génériques un enjeu majeur. Le marché africain du générique offre ainsi de belles opportunités d’investissement au secteur privé africain.

L’émergence de politiques de santé publique ambitieuses en Afrique sub-saharienne fait de la production des médicaments génériques un enjeu majeur. Le marché africain du générique offre ainsi de belles opportunités d’investissement au secteur privé africain.

A l’heure où les pays occidentaux tentent de freiner leurs dépenses de santé, au risque d’entériner définitivement des systèmes de santé à deux vitesses, certains pays africains adoptent une démarche radicalement opposée. Ainsi en février dernier, le gouvernement du Bénin a annoncé la création d’un Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU), afin de permettre à l’ensemble de la population d’accéder aux soins selon les besoins médicaux et les revenus de chacun. En mars, s’est tenue au Niger une conférence pour le renforcement de la gratuité de soins de santé, gratuité qui avait été instaurée au Niger en 2005.

Les Etats d’Afrique subsaharienne prêtent un intérêt croissant à la gestion du risque maladie auquel font face les populations locales, lourd de conséquence en termes financiers pour les familles qui doivent souvent supporter la majeure partie des dépenses de santé publique. Le risque sanitaire fait de l’accès aux médicaments à bas coût un enjeu essentiel. L’Afrique subsaharienne importe actuellement environ 90% de ses médicaments, le secteur des génériques représente donc un marché à fort potentiel sur le continent.

Outre l’innovation pharmaceutique, qui demeure essentielle, la priorité pour le continent consiste à renforcer ses capacités locales de production de médicaments . Une politique de développement volontariste dans le secteur pharmaceutique local est déterminante pour attirer des investisseurs privés locaux pour qu’ils contribuent à développer une industrie pharmaceutique africaine. Les pays les plus actifs en termes de production de médicaments génériques sont principalement le Kenya, le Nigéria, la Tanzanie et l’Afrique du Sud.

On peut citer à titre d’exemple le groupe sud-africain Aspen Pharma, qui fait partie du top 20 mondial des fabricants de génériques. Six de ses sites de production sont situés sur le continent (Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie). Le chiffre d’affaires du groupe était en hausse de 31% sur les six derniers mois de l’année 2011, grâce à un marché domestique (Afrique du Sud) en forte croissance, et un bonne performance dans la sous-région, avec un profit opérationnel en hausse de 23%. Le groupe a su développer des partenariats stratégiques judicieux, notamment en Afrique de l’Ouest et au Nigéria avec le leader britannique Glaxosmithkline. Les perspectives de croissance sont en outre très favorables pour le Groupe, qui a l’intention d’accroître sa prise de participation dans le groupe pharmaceutique tanzanien Shelys, qui fabrique notamment des traitements génériques contre le paludisme.

Le secteur des génériques en Afrique subsaharienne attire également les investisseurs d’autres pays émergents, comme l’Inde. Selon le site Bloomberg, le laboratoire pharmaceutique indien Cipla a l’intention d’investir 80 millions de dollars pour accroître ses capacités de productions en Ouganda, en partenariat avec Quality Chemicals Industries, un laboratoire du pays. Cet investissement vise à développer la production de traitements génériques contre le VIH et les médicaments génériques anti-malaria. L’usine de Quality Chimicals à Kampala a déjà des capacités de production existantes de 6 millions de comprimés anti-paludisme ou anti-VIH par jour.

La demande en médicaments générique de l’Afrique subsaharienne reste donc aujourd’hui fortement supérieure à l’offre locale, ce qui permet à la concurrence indienne et chinoise de s’attribuer de larges parts de marché dans l’industrie pharmaceutique africaine. Les opportunités d’investissements pour les laboratoires africains sont pourtant bien réelles, et l’émergence de grands laboratoires africains spécialisés sur les génériques tels qu’Aspen permettrait de réduire les importations de médicaments et d’assurer une stabilité dans la production de médicaments génériques locaux. Les bailleurs de fonds devront quant à eux respecter les dynamiques d’un secteur pharmaceutique africain encore fragile, notamment en mesurant bien ex ante l’impact potentiel de dons aux Etats de médicaments achetés à l’extérieur, ce qui peut menacer l’équilibre du marché.

Le marché africain des génériques est malgré tout promis à un bel avenir, grâce aux efforts grandissants des pouvoirs publics pour assurer au plus grand nombre un accès aux soins tout en optimisant les dépenses publiques liées à la santé.

Leïla M.

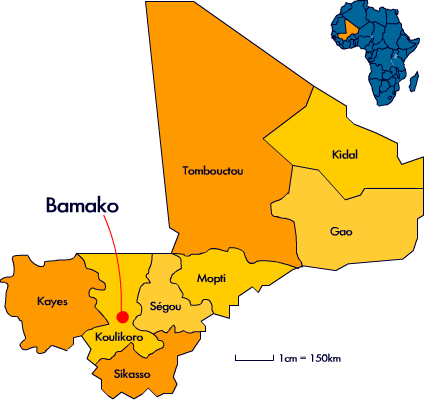

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De