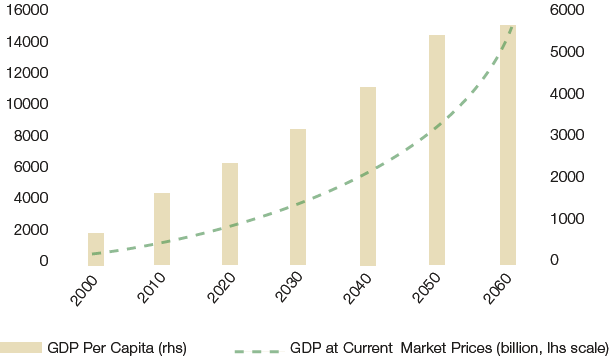

Le Mozambique affiche un taux de croissance moyen impressionnant de 7.2 % sur les dix dernières années. La tendance devrait se maintenir en 2012 et 2013, à respectivement 7.5 et 7.9 %. Le coup de fouet donné à la production de charbon par les premiers mégaprojets mis en exploitation en 2011, couplé à la solide performance des services financiers, des transports, de la communication et du bâtiment, a contribué à porter la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel à 7.2 % en 2011. L'économie reste dopée par le niveau élevé des investissements directs étrangers (IDE), destinés en priorité aux industries extractives, mais aussi par la bonne tenue de la production agricole et la poursuite des investissements d’infrastructure.

La mise en œuvre des mesures en faveur des pauvres élaborées en 2011 et l’ambitieux programme d’investissement dans les infrastructures devraient creuser le déficit budgétaire, de -3.3 % en 2011 à respectivement -6.8 et -7.4 % en 2012 et 2013. À moyen terme, le principal défi structurel consistera à élargir l’assiette fiscale du pays. Les apports d’aide devraient poursuivre leur décrue, de 51.4 % du budget en 2010 à 39.6 % en 2012. La diversification de la base du revenu, à travers notamment une fiscalité plus efficace dans le secteur des industries extractives, sera vitale pour soutenir et promouvoir une croissance inclusive.

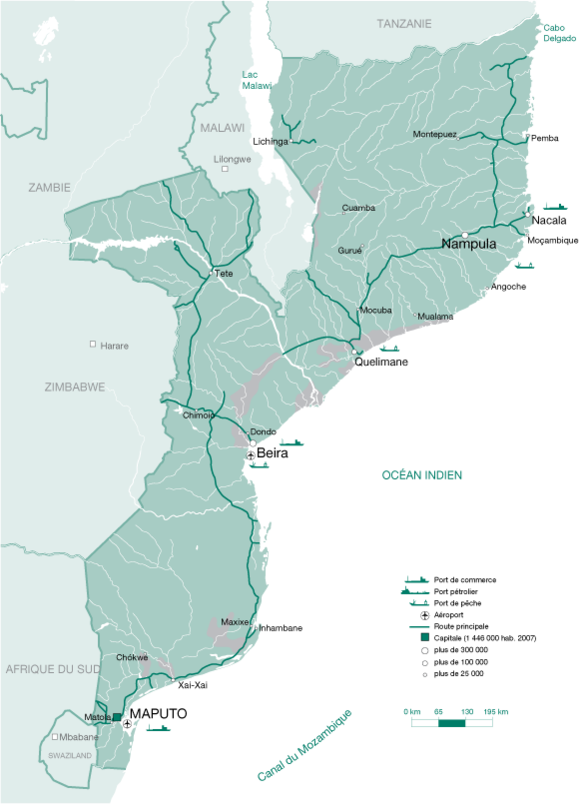

La forte expansion économique a favorisé les investissements dans les infrastructures du pays, encore embryonnaires, le long des trois principaux couloirs logistiques (Maputo, Beira et Nacala) pour faciliter les exportations de charbon et désenclaver les pays voisins privés d’accès à la mer. Les transports et les communications sont le deuxième moteur de la croissance du PIB.

En 2011, les investissements du secteur privé ont dépassé 1.9 milliard USD, dopés par les IDE dans les mégaprojets houillers. Au total, 30 000 emplois ont été créés pour 285 nouveaux projets, dont 13 dans la Zone économique spéciale (Zes) de Nacala, représentant un investissement de 400 millions USD par les entreprises exportatrices. Le secteur des services et des industries manufacturières arrivent en tête. D’importants investissements dans l’industrie du ciment devraient permettre de tripler la production d’ici 2013. Quatre groupes chinois (Africa Great Wall Cement Manufacturer, China International Fund, GS Cimento et Bill Wood) ainsi que le groupe sud-africain Pretoria Portland Cement investissent le marché avec un apport global de 450 millions USD. Un nouvel opérateur de téléphonie mobile, Movicel, a commencé ses activités en 2012. Il s’agit d’une co-entreprise de 400 millions USD entre Viettel, une firme de télécommunications appartenant au ministère de la Défense du Viet Nam, et SPI (Gestão e Investimentos), la société holding du parti au pouvoir au Mozambique, le Front de libération du Mozambique (Frente de Libertação de Moçambique – Frelimo).

Malgré le dynamisme global de l’économie, l’événement le plus important pour l’année 2011 tient à la découverte d’abondantes réserves de gaz naturel au large des côtes. En septembre, Anadarko Petroleum annonçait avoir trouvé environ 623 000 milliards de mètres cubes de gaz dans le bloc de la zone 1. En octobre, un consortium emmené par le groupe pétrolier italien ENI a découvert à quelque 40 km au large de Cabo Delgado pratiquement 424 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel. Si ces découvertes sont confirmées, le cumul des réserves devrait classer le Mozambique en 4e position mondiale, derrière les trois géants que sont la Russie, l’Iran et le Qatar. L’ampleur de ces réserves justifie la construction d’une grande usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays. La manne potentielle pourrait totalement remodeler la trajectoire de développement économique et humain du Mozambique à moyen terme.

Malgré le dynamisme global de l’économie, l’événement le plus important pour l’année 2011 tient à la découverte d’abondantes réserves de gaz naturel au large des côtes. En septembre, Anadarko Petroleum annonçait avoir trouvé environ 623 000 milliards de mètres cubes de gaz dans le bloc de la zone 1. En octobre, un consortium emmené par le groupe pétrolier italien ENI a découvert à quelque 40 km au large de Cabo Delgado pratiquement 424 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel. Si ces découvertes sont confirmées, le cumul des réserves devrait classer le Mozambique en 4e position mondiale, derrière les trois géants que sont la Russie, l’Iran et le Qatar. L’ampleur de ces réserves justifie la construction d’une grande usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays. La manne potentielle pourrait totalement remodeler la trajectoire de développement économique et humain du Mozambique à moyen terme.

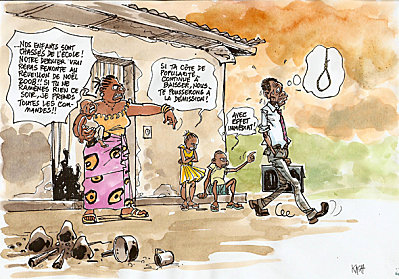

Une situation sociale compliquée

Malgré la croissance économique engendrée par les grands projets et le gain de compétitivité lié au développement des infrastructures, l’impact sur la réduction de la pauvreté a été minime. Le nouveau PARP 2011-14 met particulièrement l’accent sur la relance de la production agricole. Le secteur, qui représentait 30.9 % du PIB en 2011, devrait progresser de 9.9 % en 2012. Mais la production de noix de cajou – la culture de rente traditionnelle du Mozambique – devrait se tasser à 112 800 tonnes, contre 105 000 tonnes en 2010. Un ambitieux plan directeur pour la noix de cajou, visant une augmentation de 80 % dans les dix ans, a été approuvé par le ministère de l’Agriculture. Ses services anticipent aussi une hausse de 23.4 % de la production de canne à sucre. Les gains de production attendus pour le blé et le riz (respectivement +12.5 et +13.8 %) ne suffiront pas à satisfaire la demande intérieure. Malgré un recul de la production halieutique de 5.1 % en 2011, le secteur devrait rebondir de 18.4 % en 2012. Pour autant, conscient du phénomène de surpêche qui touche le secteur de la crevette, le gouvernement a plafonné les prises commerciales à 5 650 tonnes par an.

En réaction aux tensions sociales de 2010, le gouvernement a restructuré son programme de développement autour d’un nouveau Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP 2011-14) qui fait la part belle au renforcement de la production agricole, la promotion des emplois à travers le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et l’investissement dans le développement humain et social. Les filets de sécurité sociale ont été consolidés avec l’élargissement des mécanismes de transfert monétaire direct aux groupes les plus vulnérables, parallèlement au maintien des subventions aux transports publics urbains et aux programmes de travaux publics productifs, dans une volonté d’atténuer les effets négatifs du renchérissement des prix alimentaires et des carburants sur les pauvres. Les allocations budgétaires aux secteurs prioritaires ont augmenté de 6.8 % en 2012, atteignant 66.7 % du budget.

Le Mozambique connaît une forte croissance démographique (2.8 % par an), avec environ 300 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail chaque année. La croissance est tirée par des projets à forte intensité de capital, en particulier dans les industries extractives. Le taux global de chômage s’établit à 27 %. L’économie formelle est essentiellement urbaine et ne représente que 32 % de l’emploi total. Bon nombre de jeunes actifs sont contraints d’accepter des emplois marginaux dans l’économie informelle, en ville comme dans les zones rurales, sans guère de perspectives de décrocher un emploi stable.

Article publié par African Economic Outlook