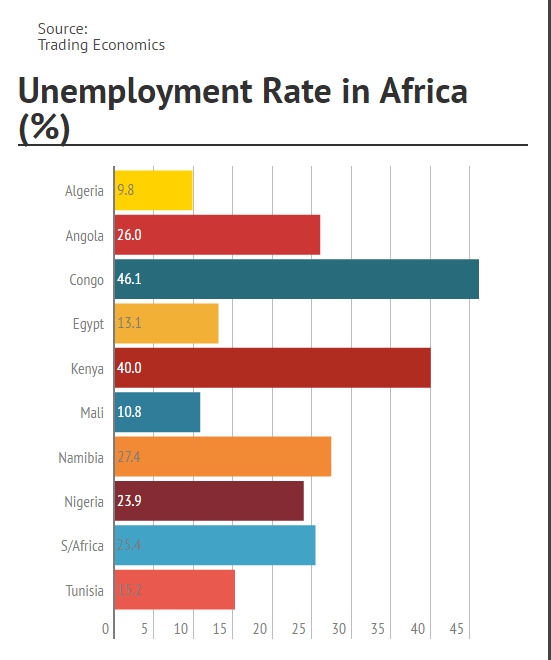

L’entrepreneuriat est depuis quelques années présenté comme l’opportunité miracle pour résoudre le défi du chômage de masse qui menace l’Afrique subsaharienne et en particulier l’Afrique de l’ouest francophone. Soumises à une forte pression démographique, ces régions sont en effet en quête de solutions pour offrir des perspectives aux millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Faute de quoi, ce phénomène démographique inédit est souvent présenté comme une « bombe à retardement ».

L’entrepreneuriat est depuis quelques années présenté comme l’opportunité miracle pour résoudre le défi du chômage de masse qui menace l’Afrique subsaharienne et en particulier l’Afrique de l’ouest francophone. Soumises à une forte pression démographique, ces régions sont en effet en quête de solutions pour offrir des perspectives aux millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Faute de quoi, ce phénomène démographique inédit est souvent présenté comme une « bombe à retardement ».

L’entrepreneuriat est alors évoqué comme une panacée capable de régler cet épineux problème du chômage des jeunes mais également de solutionner de nombreux défis sociaux (inclusion financière, accès à l’énergie, etc.) en faisant émerger une nouvelle classe de « champions éclairés ».Néanmoins, cette obsession pour l’entrepreneuriat est au minima illusoire voire déresponsabilisante et dangereuse.

Illusoire, tout simplement car il faut bien admettre que, par nature, l’entrepreneuriat a un fort taux d’échec et qu’il est donc déraisonnable de croire en une « société d’entrepreneurs ». L’entrepreneuriat sera indéniablement une source d’emplois, et l’objectif de cet article n’est en aucun cas de nier son importance, mais c’est la focalisation extrême sur ce sujet qui est dangereux. Pourquoi ?

Un transfert des responsabilités

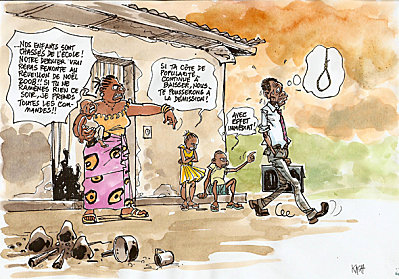

C’est la dynamique de déresponsabilisation impliquée par ce discours fantasmé sur l’entrepreneuriat qui est en réalité une menace sévère pour l’avenir de la région. En effet, la promotion de l'entrepreneuriat entraine naturellement un dangereux glissement politique de déresponsabilisation autour du problème du chômage des jeunes. Le discours quasi-incantatoire autour de « l’avenir c’est l’entrepreneuriat, chaque jeune doit créer son entreprise et devenir son propre patron », met de facto sous pression ces jeunes sur qui repose alors l’entière responsabilité de leur chômage. Si leurs projets échouent et qu’ils se retrouvent sans emploi, ce ne peut être que leur propre échec. Le danger de la croyance dans le miracle de l’entrepreneuriat est, dans une approche très libérale, de tout faire reposer sur le succès individuel. Cette dynamique de désengagement nie en réalité deux aspects fondamentaux de l’entrepreneuriat :

- L’entrepreneuriat nécessite des réformes structurelles pour connaitre un essor. Ce climat de déresponsabilisation est d’autant plus dangereux qu’il implique un désengagement politique au niveau de réformes structurelles qui favoriseraient l’entrepreneuriat, en premier lieu l’éducation (primaire, secondaire et supérieure) et une politique de formation des jeunes. L’air du temps ne retient en effet des success stories américaines que des jeunes qui évoluent en autodidactes. Mais peu retiennent que la plupart des grandes révolutions dont ils se targuent sont issues des grandes universités américaines (Google à Stanford, Facebook à Harvard). Le plus agaçant est de voir pousser un peu partout des concours de pitch et de business plans, ersatz de formations à des jeunes que l’on séduit avec toute une panoplie de buzzwords excitants.

- L’entrepreneuriat ne se décrète pas, cela nécessite une formation, formation que l’on peut obtenir en travaillant dans une entreprise plus « traditionnelle ». Or cette idéologie folle de l’entrepreneuriat à tout prix finit par évacuer une politique d’emploi ambitieuse qui favoriserait le salariat « traditionnel », pivot crucial de la formation des jeunes. Le sommet de l’hypocrisie consistant à éluder que les réussites africaines sont dans leur immense majorité le fruit d’individus qui ont fait leurs armes pendant des années avant de se lancer. Il est inutile de rêver, les succès sont forgés durant les expériences professionnelles en entreprises, à l’image de Jean-Luc Konan, fondateur de Cofina après une carrière bancaire de plus de 15 ans.

Enfin, le paradoxe atteint son comble lorsque ces discours parviennent toujours à promouvoir l’entrepreneuriat africain sans proposer aucune solution de financement. Il est effrayant de constater qu’il n’existe quasiment aucun fonds de VC ou groupes de business angels pour financer les jeunes pousses ouest-africaines. Encore une fois, c’est aux structures publiques de résoudre en partie ce problème en facilitant l’investissement dans la région.

Un rejet des cadres traditionnels

Cette idéologie s’enracine dans une réaction quasi épidermique au cadre classique du travail : le salariat et le fonctionnariat. Ces deux mots sont devenus de véritables épouvantails dans la région, associés à la fainéantise, au clientélisme et aux emplois fictifs. Aujourd’hui, la réussite doit nécessairement passer par la réussite entrepreneuriale et il ne faudrait rien attendre des cadres classiques, présentés comme caducs voir décadents. Ce discours a deux écueils : tout d’abord il est la négation même de l’apport d’expériences professionnelles classiques dans la réussite de beaucoup d’entrepreneurs. D’autre part, il favorise un mouvement de rejet des institutions publiques à un moment où elles devraient s’affirmer comme acteurs déterminants.

Au niveau de la fonction publique il faut bien noter que ce mouvement de rejet est lié aux problèmes réels de gouvernance dont pâtissent encore beaucoup de pouvoirs publics. Néanmoins, écarter les jeunes talents de la fonction publique sous prétexte qu’elle dysfonctionne est-il une idée pertinente ? Décrédibiliser la capacité des pouvoirs publics à relever les défis sociaux et environnementaux de la région par rapport aux initiatives privées est un pari dangereux dans des pays où ces défis sont aigus et demandent des réponses justes et inclusives. Or beaucoup de discours actuels prônent un « capitalisme africain éclairé » qui serait, par nature, bienveillant envers les populations et qui chercheraient, au-delà du profit, des solutions aux grands défis actuels (logement, transport, éducation, santé). Croire rêveusement que des initiatives privées et découplées d’une gouvernance et d’une responsabilité publiques sont une solution miracle à une gouvernance actuellement en quête de renouveau est une erreur majeure. Croire que les entreprises privées vont s’occuper équitablement de populations diverses et défendre la diminution des inégalités au lieu de les creuser est illusoire.

En ce qui concerne le rejet du salariat comme cadre dépassé du travail, cela est d’une part dangereux (on ne solutionnera pas le chômage uniquement avec l’entrepreneuriat) et déresponsabilisant (il faudrait plutôt favoriser une réforme structurelle permettant aux PME de former et d’employer davantage) mais cela nie surtout l’apport des expériences professionnelles aux réussites entrepreneuriales. Ce discours est en effet d’une certaine mauvaise foi quand on observe les trajectoires des différents entrepreneurs « champions » : par exemple Tony Elumelu (1), l’un des hommes les plus puissants du continent, chantre de « l’afrocapitalisme » et de l’entrepreneuriat africain. Il se veut le parangon d’une Afrique qui entreprend et qui fait naitre les « champions » de demain, qui pourront rivaliser avec les occidentaux. Son objectif, via sa fondation, est de permettre à 10 000 jeunes africains de créer leur entreprise et, d’ici dix ans, créer 1 000 000 emplois. Et lui ? L’entrepreneur a en réalité réalisé une scolarité d’excellence dans les plus grandes universités du monde (dont Harvard) avant de débuter une carrière de plus de dix ans dans la banque. Il va y acquérir des compétences, tisser son réseau pour, en 1995, finalement prendre la tête de la Standard Trust Bank. Ce qui le mènera, dix ans après, à la consécration de sa carrière, la fusion avec UBA en 2005 pour créer l’une des plus grandes banques du continent, plus de vingt ans après le début de sa carrière.

Recommandations

Et après cela, l’on veut faire croire que l’entrepreneuriat est un modèle spontané et que l’on peut se contenter de sessions de pitch comme formation et d’un concours de business plans comme expérience professionnelle ? Ce discours n’a qu’une conséquence sur le court terme : décrédibiliser le salariat et l’emploi traditionnel et déresponsabiliser les leaders politiques sur les questions d’éducation, d’emploi et de l’investissement.

Une politique ambitieuse pour l’entrepreneuriat devrait se concentrer sur les problèmes de fond qui sont :

- La formation et l’enseignement supérieur et professionnel

- L’épineux problème du financement d’amorçage et la mise en place d’une politique qui favorise le capital-risque. Une fiscalité adaptée est nécessaire ainsi que l’apport de fonds publics qui rassureraient les investisseurs privés

- Une politique pour l’emploi qui favorise les PME et leur permet de former et d’employer les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Cela passe notamment par un programme qui facilite la formalisation de ces PME (notamment via une fiscalité adaptée et un abandon des arriérés) et leur accès au financement (notamment en mieux connectant les agences d’accompagnement des PME avec les financeurs). Les véritables pépinières de l’entrepreneuriat africain sont ces PME qui, tous les jours, affrontent des problématiques nouvelles.

- Enfin, l’entrepreneuriat africain sera surtout un intrapreneuriat, au sens où les projets qui décollent sont issus d’anciens salariés qui innovent et prennent des initiatives ambitieuses car ils ont été exposés à des problématiques lorsqu’ils étaient salariés.

- En finir avec le dénigrement constant du salariat et, encore pire, du fonctionnariat. Il est complètement utopique de rêver un capitalisme africain éclairé qui s’occuperait des plus démunis. Le renouveau du secteur public africain est une priorité et ce secteur nécessite un apport vital de talents.

Gilles Lecerf

Sources

(1) http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2016/02/19/tony-elumelu-le-banquier-africain-a-qui-tout-sourit_4868595_4497186.html

Article mis en ligne le 24 mars 2017, revu le 26 mars 2017