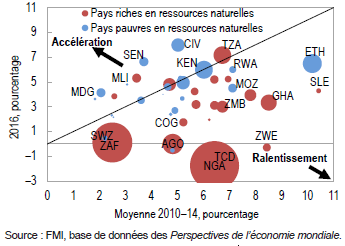

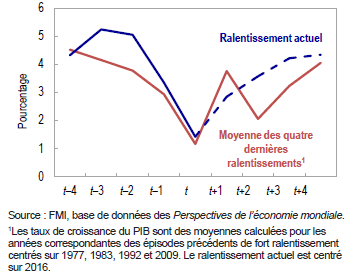

Les pays africains ont enregistré un taux de croissance relativement rapide depuis le début du nouveau millénaire, ce qui s’est à son tour traduit par des améliorations dans plusieurs domaines tels que le commerce, les rentrées de recettes fiscales, le développement de l’infrastructure et la fourniture de services sociaux et vice-versa. En effet, au cours de la période 2001-2007, l’Afrique a été l’une des régions de l’économie mondiale qui a connu la croissance la plus dynamique, et il est intéressant de noter que cette amélioration de la courbe de croissance a été largement répartie entre les pays, pour connaitre après un déclin considérable de 6.1% en 2007 à 2.2% en 2016 (taux de croissance réelle du PIB). Malgré les progrès accomplis par la région durant la dernière décennie, le profil actuel de la croissance n’est ni inclusif ni durable.

Les pays africains ont enregistré un taux de croissance relativement rapide depuis le début du nouveau millénaire, ce qui s’est à son tour traduit par des améliorations dans plusieurs domaines tels que le commerce, les rentrées de recettes fiscales, le développement de l’infrastructure et la fourniture de services sociaux et vice-versa. En effet, au cours de la période 2001-2007, l’Afrique a été l’une des régions de l’économie mondiale qui a connu la croissance la plus dynamique, et il est intéressant de noter que cette amélioration de la courbe de croissance a été largement répartie entre les pays, pour connaitre après un déclin considérable de 6.1% en 2007 à 2.2% en 2016 (taux de croissance réelle du PIB). Malgré les progrès accomplis par la région durant la dernière décennie, le profil actuel de la croissance n’est ni inclusif ni durable.

Les pays africains sont fortement tributaires des ressources naturelles qui sont les moteurs de la croissance économique. Pourtant, la plupart de ces ressources − combustibles fossiles, minéraux métalliques et non métalliques (90 % des ressources naturelles de Platinum, 50% des ressources d’or, 50 % des ressources de diamant et 33 % des ressources d’uranium) − sont des ressources non renouvelables et sont en train de s’épuiser très rapidement, ce qui a des conséquences négatives pour la croissance future et la durabilité. La dépendance à l’égard d’une croissance basée sur les ressources est également un sujet de préoccupation pour les responsables africains parce que les prix des produits de base sont extrêmement volatils et soumis aux caprices de la demande mondiale. Cette instabilité des prix a des conséquences négatives pour l’investissement et rend plus difficile la planification macroéconomique.

La production et la productivité agricoles par habitant sont encore faibles dans la région par rapport à la moyenne mondiale, ce qui a de graves conséquences pour la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. La Banque africaine de développement estime qu’en Afrique la production vivrière par habitant représente environ 56 % de la moyenne mondiale. De plus, on estime qu’environ 30 % de la population totale de l’Afrique subsaharienne était sous-alimentée en 2010 (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Programme alimentaire mondial (PAM), 2010). Quelques signes positifs d’une augmentation de la productivité agricole sont apparus au cours de la dernière décennie (Block, 2010). Dans le passé, cependant, la croissance de la production agricole provenait en grande partie d’une expansion de la superficie cultivée plutôt que d’un accroissement de la productivité. Avec la densification croissante de la population rurale, la taille des exploitations agricoles a diminué et de plus en plus de ruraux ont été repoussés vers des terres plus fragiles. L’intensification durable de la production agricole est nécessaire pour doper la productivité et la production agricoles et renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

Une autre caractéristique de l’actuel profil de croissance de l’Afrique, c’est que la croissance a eu pour corollaire la désindustrialisation, ce qui ressort du fait que la part de l’industrie manufacturière dans le produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique est tombée de 15 % en 1990 à 10 % en 2008. Le recul le plus prononcé a été observé en Afrique de l’Ouest, où la part du secteur manufacturier a chuté de 13 à 5 % durant la même période. Néanmoins, il y a eu aussi une désindustrialisation considérable dans les autres sous-régions de l’Afrique. Par exemple, en Afrique de l’Est, la part du secteur manufacturier dans le produit intérieur brut est passée de 13 % en 1990 à quelque 10 % en 2008 et en Afrique centrale de 11 à 6 % au cours de la même période. De surcroît, en Afrique du Nord, la part du secteur manufacturier a légèrement baissé passant d’envions 13 % à 11 % et en Afrique australe de 23 à 18 %. Le recul de la part du secteur manufacturier dans la production africaine est un sujet de préoccupation, car le secteur manufacturier a été historiquement le principal moteur d’une croissance économique robuste, rapide et soutenue (CNUCED et Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 2011).

De plus, l’Afrique a connu une croissance urbaine rapide. La part de la population urbaine dans la population totale est aujourd’hui d’environ 40 % et devrait atteindre, d’après les projections, 60 % environ d’ici à 2050. Historiquement, une industrialisation et une transformation agricole impulsée par l’industrie ont été d’importants facteurs d’urbanisation en rendant possible l’absorption de la main-d’œuvre migrant des secteurs ruraux vers les secteurs urbains et modernes de l’économie. Cependant, l’urbanisation de l’Afrique n’a trouvé son impulsion ni dans l’industrialisation ni dans la révolution agricole. Jedwab (2012) montre que la croissance urbaine spectaculaire observée en Afrique durant les dernières décennies n’a pas tiré son dynamisme d’une révolution industrielle ou agricole mais, au contraire, des exportations de ressources naturelles. Il soutient qu’étant donné qu’en Afrique la rente tirée des ressources naturelles est essentiellement dépensée sous forme de biens et services urbains, ceux-ci rendent les villes relativement plus attirantes et incitent la main-d’œuvre à quitter les zones rurales.

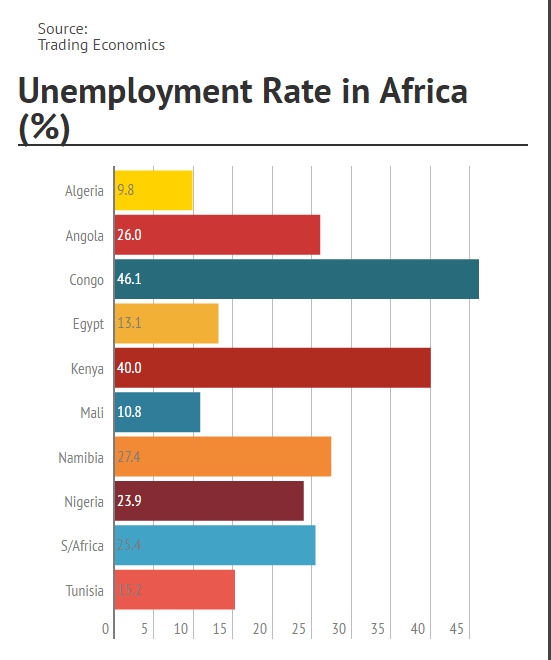

L’actuel profil de la croissance économique de l’Afrique est particulièrement préoccupant, vu que la région a une population jeune et de plus en plus nombreuse et comptera d’ici à 2050, d’après la division de la population de l’ONU, près de 29 % de la population mondiale âgée de 15 à 24 ans. De surcroît, les projections indiquent que la population africaine en âge de travailler s’accroît de 15,3 millions de personnes par an, et que ce nombre devrait encore augmenter au cours des décennies à venir. Si le fait d’avoir une population jeune et de plus en plus nombreuse génère des opportunités en alimentant une offre de main-d’œuvre abondante à fort potentiel créatif, cela signifie aussi que les pays africains devront s’engager sur des sentiers de croissance qui génèrent des emplois sur une grande échelle afin d’absorber la main-d’œuvre supplémentaire. En particulier, ils devront abandonner les stratégies de croissance sans emplois et opter pour des modes de croissance inclusive à forte intensité de main-d’œuvre et générant des possibilités d’apprentissage pour les jeunes. Les récents événements d’Afrique du Nord ont montré qu’un sentier de développement qui génère de la croissance sans amélioration significative de l’emploi risque de provoquer des troubles sociaux et politiques, avec de sévères conséquences pour les efforts en faveur d’un développement durable. Les faits récents montrent que l’Afrique est passée par un processus de changement structurel au cours des trente dernières années, mais que ce processus n’a pas été une transformation structurelle de nature à renforcer la productivité. En effet, parallèlement à ce processus, l’économie axée sur les produits de base a pris une importance croissante, de même que les activités économiques informelles à faible productivité dans le secteur des services. Un changement structurel de ce type a en fait ralenti le processus de croissance économique au lieu de le dynamiser, étant donné qu’il ne s’est pas accompagné d’une réorientation vers des secteurs à forte productivité au détriment de secteurs peu productifs (McMillan et Rodrik, 2011). Si les pays africains veulent réaliser une croissance économique vigoureuse et soutenue, ils doivent donc passer par le processus de transformation structurelle impliquant un accroissement de la part des activités manufacturières et des services modernes à forte productivité dans le produit intérieur, allant de pair avec une augmentation de la productivité et de la production agricole. Ces dernières années, les responsables africains ont relevé le défi de la croissance axée sur les ressources en renouvelant leur engagement politique en faveur de la transformation structurelle et en adoptant, aux niveaux national et régional, plusieurs initiatives visant à diversifier la structure de leur production et de leurs exportations (CNUCED et ONUDI, 2011).

Dans le un contexte de la transformation structurelle, le découplage entre l’utilisation des ressources naturelles et les impacts environnementaux, d’une part, et la croissance économique, de l’autre, est d’une importance critique pour relever le défi de la durabilité environnementale en Afrique. Tel qu’il est défini par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le découplage consiste à utiliser moins de ressources par unité de produit économique (en d’autres termes, à accroître la productivité des ressources ou l’efficience des ressources) et à réduire l’impact environnemental de toute ressource utilisée ou de toute activité économique entreprise. Le découplage peut être soit absolu c’est-à-dire nécessiter une diminution de la quantité absolue de ressources utilisées, indépendamment de la production générée – ou relatif, ce qui implique que de plus en plus de ressources peuvent être utilisées, mais à un taux inférieur au taux de croissance de la production.

Si le découplage absolu peut être nécessaire au niveau mondial pour répondre à des défs environnementales mondiaux (tels que le changement climatique), la préoccupation première des responsables africains devrait être pour le découplage relatif parce que la région a des taux d’utilisation des ressources par habitant très faibles par rapport à la moyenne mondiale, et aussi parce que la région n’est pas l’un des principaux pollueurs. En outre, l’Afrique a actuellement un très faible revenu par habitant, elle n’est pas passée par un processus normal de transformation structurelle et elle aurait besoin d’une plus forte croissance économique à court et à moyen terme pour pouvoir réaliser des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté. La région a donc besoin d’une plus large marge de manœuvre pour promouvoir la transformation structurelle et relever les défs présents et futurs du développement. De plus, la transformation structurelle ne devrait pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme un élément d’une stratégie plus expansive de transformation structurelle. En Afrique, il y a eu un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir le découplage en même temps que la transformation structurelle. Parmi ces initiatives, le Cadre décennal africain de programmes pour une consommation et une production durables (PNUE, 2005) occupe une place importante. Ce cadre s’inscrit dans le Processus de Marrakech, effort global visant à soutenir la mise en place d’un cadre décennal de programmes sur la consommation et la production durables, comme il est demandé dans le Plan de mise en œuvre du Sommet de Johannesburg sur le développement durable. La sixième Table ronde africaine sur la consommation et la production durables s’est tenue en 2010 au Caire, et son principal objectif était d’œuvrer à la transformation structurelle et au développement vert en Afrique grâce à la mise en œuvre intégrée de pratiques industrielles plus propres et plus efficientes et à la promotion de styles de vie durables (ARSCP, 2010). Ses participants sont convenus de mettre en œuvre plusieurs initiatives qui ont trait à la consommation et à la production durables et qui peuvent favoriser le découplage des ressources et de l’impact. Dans le cadre du Processus de Marrakech, et avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et du PNUE, des centres nationaux pour une production propre ont été créés en Afrique du Sud, en Égypte, en Éthiopie, au Kenya, au Maroc, au Mozambique, en Ouganda, au Rwanda (en cours de création), en République Unie de Tanzanie, en Tunisie, et au Zimbabwe. Parmi les objectifs de ces centres, il y a l’aide à apporter aux pays en développement de la région pour qu’ils améliorent l’utilisation efficiente de l’eau, de l’énergie et des matières premières, l’amélioration de la compétitivité des industries africaines et l’ouverture de nouvelles voies d’accès au marché mondial. De plus, ces centres stimulent la création de partenariats public-privé et encouragent l’élaboration et le transfert de technologies innovantes. Ils peuvent donner un puissant élan aux efforts de découplage.

L’Afrique a besoin de repenser ses stratégies de croissance et de trouver les moyens de les rendre plus compatibles avec l’objectif du développement durable. Le développement durable, tel qu’il est défini dans le rapport Brundtland, est un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre l’aptitude des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». Tel qu’il a été défini lors du Sommet mondial de 2005 pour le développement durable, le développement durable comprend trois piliers interdépendants qui se renforcent mutuellement : développement économique, équité sociale et durabilité environnementale. En particulier, il exige des responsables qu’ils tiennent compte des conséquences de leurs choix et de leurs décisions sur les générations futures et que le bien-être social soit maximisé dans une perspective intertemporelle plutôt que dans l’immédiat.

Ce n’est pas seulement l’Afrique, cependant, qui a besoin de réaliser un développement durable. On observe un mouvement universel général en faveur de la prise en compte des considérations environnementales dans le processus décisionnel sur les dimensions économiques et sociales. Il faut souligner que ces efforts internationaux devraient être gérés d’une manière qui ne réduise pas la marge de manœuvre dont les pays africains ont besoin pour promouvoir la transformation structurelle durable. Au demeurant, la communauté internationale a un rôle important à jouer en appuyant la transformation structurelle durable par des mesures dans les domaines clefs du commerce, des finances et du transfert de technologie.

Comme au début de chaque année, le mois de janvier 2018 n’a pas échappé aux ballets d’annonces des performances macroéconomiques des pays africains. Et comme depuis un certain nombre d’années maintenant, l’Afrique est au premier rang en matière d’économies les plus prospères ; certains classements positionnant d’ailleurs six pays africains dans le top dix des économies en croissance sur l’année à venir.

Comme au début de chaque année, le mois de janvier 2018 n’a pas échappé aux ballets d’annonces des performances macroéconomiques des pays africains. Et comme depuis un certain nombre d’années maintenant, l’Afrique est au premier rang en matière d’économies les plus prospères ; certains classements positionnant d’ailleurs six pays africains dans le top dix des économies en croissance sur l’année à venir.

A priori, la croissance économique est souhaitable parce qu’elle est la (seule) principale réponse politique que les nations ont trouvé pour établir une paix sociale durable. C’est ainsi que l’épisode de forte croissance économique que connaît la plupart des pays africains est synonyme d’une atténuation progressives des tensions entre les différents groupes sociales et entre les nations. Cela suppose que la croissance ait pour conséquence de permettre à chaque individu de subvenir à ses besoins de base et de ne pas trop se sentir moins aisés que les autres. Autrement dit, la croissance doit être source de réduction de la pauvreté et des inégalités.

A priori, la croissance économique est souhaitable parce qu’elle est la (seule) principale réponse politique que les nations ont trouvé pour établir une paix sociale durable. C’est ainsi que l’épisode de forte croissance économique que connaît la plupart des pays africains est synonyme d’une atténuation progressives des tensions entre les différents groupes sociales et entre les nations. Cela suppose que la croissance ait pour conséquence de permettre à chaque individu de subvenir à ses besoins de base et de ne pas trop se sentir moins aisés que les autres. Autrement dit, la croissance doit être source de réduction de la pauvreté et des inégalités.

Leçon n°1 : Il n’y a pas de lien mécanique entre croissance du PIB et réduction des inégalités

Leçon n°1 : Il n’y a pas de lien mécanique entre croissance du PIB et réduction des inégalités

Leçon n°2 : La réduction des inégalités requiert la mise en place d’institutions spécifiques

Leçon n°2 : La réduction des inégalités requiert la mise en place d’institutions spécifiques

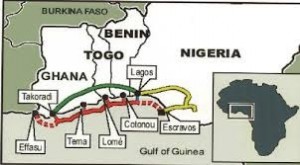

Le GAO est un projet ambitieux qui date des années 80 et qui permet de nos jours l’acheminement du gaz naturel entre le Nigéria, le Bénin, le Togo et le Ghana. Long d’environ 700 km, il fournit en gaz naturel les principales centrales de production d’énergie électrique des pays concernés. L’opportunité d’une telle infrastructure est multiple. Tout d’abord le gaz naturel demeure l’énergie fossile la plus compétitive pour la production d’électricité. D’autre part, la découverte de nombreux gisements dans les bassins du Golfe de Guinée assure un stock de réserve important pour une exploitation à long terme. Contrairement au pétrole qui est souvent exporté et peu traité localement pour son raffinage, l’exploitation du gaz naturel permet une plus value locale plus importante; surtout quand nous savons que le Nigéria torchait autrefois l’équivalent de toute la consommation énergétique de l’Afrique faute de débouchés.

Le GAO est un projet ambitieux qui date des années 80 et qui permet de nos jours l’acheminement du gaz naturel entre le Nigéria, le Bénin, le Togo et le Ghana. Long d’environ 700 km, il fournit en gaz naturel les principales centrales de production d’énergie électrique des pays concernés. L’opportunité d’une telle infrastructure est multiple. Tout d’abord le gaz naturel demeure l’énergie fossile la plus compétitive pour la production d’électricité. D’autre part, la découverte de nombreux gisements dans les bassins du Golfe de Guinée assure un stock de réserve important pour une exploitation à long terme. Contrairement au pétrole qui est souvent exporté et peu traité localement pour son raffinage, l’exploitation du gaz naturel permet une plus value locale plus importante; surtout quand nous savons que le Nigéria torchait autrefois l’équivalent de toute la consommation énergétique de l’Afrique faute de débouchés.

Le gazoduc est fonctionnel depuis 2011 et relie des centrales de la Communauté Electrique Bénin (CEB)

Le gazoduc est fonctionnel depuis 2011 et relie des centrales de la Communauté Electrique Bénin (CEB) Dans des articles récents,

Dans des articles récents,