Au cours des dernières semaines, la bataille politique entre le People’s Democratic Party (PDP) et son rival de l'opposition, le All Progressives Congress (APC), a été largement reléguée au second plan au Nigeria. Au lieu de cela, tous les yeux sont fixés sur Boko Haram et la façon dont le gouvernement compte endiguer la menace.

Au cours des dernières semaines, la bataille politique entre le People’s Democratic Party (PDP) et son rival de l'opposition, le All Progressives Congress (APC), a été largement reléguée au second plan au Nigeria. Au lieu de cela, tous les yeux sont fixés sur Boko Haram et la façon dont le gouvernement compte endiguer la menace.

Bien que le groupe militant islamiste n'ait pas réussi à attaquer des cibles de plus grande envergure depuis 2011 – quand il a bombardé le bâtiment des Nations Unies à Abuja et le siège de la Force de police du Nigeria – il a considérablement augmenté ses attaques sur des cibles moins sécurisés, en particulier sur des civils. Cette année seulement, Boko Haram aurait tué plus de 2.000 personnes; le mois dernier, il a bombardé une station de bus occupé sur les franges de la capitale; et il a toujours en otage plus de 200 écolières enlevées dans la ville de Chibok.

Boko Haram et les élections

Mis à part les conséquences profondément tragiques des activités violentes du groupe, les activités de Boko Haram pourraient également affecter l'environnement politique du Nigeria et le déroulement des prochaines élections en 2015 de diverses manières.

Pour commencer, la violence en cours dans le Nord-Est pourrait poser un risque grave pour la conduite même des élections générales. Beaucoup de personnes ont été déplacées, le conflit pourrait empêcher une population découragée d’aller voter, et l'instabilité pourrait tout simplement rendre logistiquement impossible pour les fonctionnaires électoraux d’accomplir leur travail. Il y a eu des appels en direction du gouvernement fédéral pour adopter une posture militariste et imposer l’état d'urgence ; mais pour l'instant le président Goodluck Jonathan a préféré prolonger l'état d'urgence de six mois.

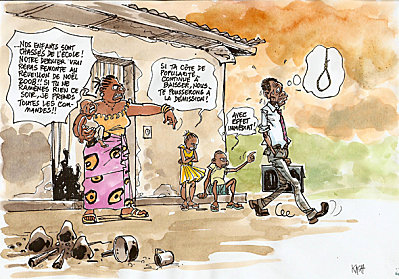

Il peut avoir des raisons d'être prudent. Après tout, l'insécurité dans le Nord a également affecté la perception du président Jonathan parmi les électeurs. Son gouvernement a été sévèrement critiqué pour sa gestion de la situation sécuritaire et la côte de popularité du président est à un niveau historiquement bas de 49% . Ce mécontentement suggère qu'il pourrait faire face à des difficultés s’il envisage de se présenter à l’élection l'année prochaine ; une ambition qui le mettrait dans une situation précaire avec de nombreux personnages puissants des États du Nord. Déjà, sa décision de prolonger l’état d’urgence de six mois a été critiquée par certains leaders régionaux du fait que cette approche n’a produit aucun effet jusqu’à présent.

Plus généralement, les tensions régionales ont toujours été une partie inaliénable de la politique du Nigeria et ne va certainement pas disparaître à l'approche des élections. Au mieux, l'ethnicité et la religion feront tout simplement partie de la rhétorique dans les sables mouvants d'une année pré-électorale, et pourront en partie affecter le choix des électeurs. Au pire, cependant, les tensions religieuses et ethniques deviendront politisées et dégénéreront en violence, perturberont le processus électoral et de déstabiliseront l'équilibre politique et économique du pays.

En ce qui concerne l'économie, la localisation de l'insurrection dans le Nord-Est a largement épargnée l'économie nationale dans son ensemble. Certaines installations de télécommunications, et dans une moindre mesure des installations pétrolières et gazières, ont été attaquées dans le Nord, mais les plus grandes industries du Nigeria sont pour la plupart situées dans le sud. L'économie chancelante du Nord-Est se compose essentiellement de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises qui ont effectivement subies les effets de l’insurrection. En outre, la nécessité d'augmenter les dépenses en matière de sécurité signifie qu'il y a encore moins de fonds publics disponibles pour l'exécution des projets d’infrastructure régionale et les programmes sociaux.

La lutte contre Boko Haram

La lutte contre Boko Haram

Il est difficile de dire si le gouvernement nigérian pourra inverser la tendance de la violence avant les élections de 2015, prévues pour Février. Toutefois, le président Jonathan a déclaré aujourd'hui qu'il a ordonné une "guerre totale" contre Boko Haram et il a récemment accepté des offres d'assistance militaire des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de la Chine.

D'une part, il est généralement admis que la technologie et la connaissance des forces étrangères seront utiles, tandis que les troupes étrangères sont moins susceptibles d'être à risque d’une infiltration de Boko Haram. Mais dans le même temps, certains Nigérians craignent que l'aide occidentale ne viendrait pas sans un prix, et ce malaise a été accrue par le fait que certains partenaires aient annoncé que l’aide ne sera pas nécessairement limitée à la rescousse des filles Chibok enlevés. En outre, alors que l'intervention étrangère pourrait contribuer à certaines opérations, il reste à voir si elle sera capable d'inverser la tendance plus large de la violence et ses causes sous-jacentes.

En effet, il existe un réel besoin de solutions globales qui vont au-delà des offensives militaires. Étant donné que les opérations de l'armée ont souvent conduit à des pertes civiles, créant ainsi un sentiment d’insécurité de la part des populations face aux forces militaires, l’action militaire doit certainement être plus stratégique. Mais comme le conseiller à la sécurité nationale l’a souligné à juste titre, une approche plus souple est également nécessaire pour inverser le cours de la radicalisation. Typiquement, une réponse socio-économique à long terme qui s'attaque à la pauvreté, au chômage et les frustrations qui conduisent les groupes marginalisés à chercher des moyens violents est également cruciale.

Dans les prochains mois, alors que le pays se prépare pour les élections, la gestion de la menace Boko Haram sera déterminante. L'administration actuelle – les deux gouvernements et les gouvernements des États fédéraux – doit travailler avec l'opposition ainsi que des partenaires internationaux pour assurer que le processus démocratique ne soit pas entammé.

Un article de notre partenaire Think Africa Press, initialement paru en Anglais et traduit en Français par Georges Vivien Houngbonon

L’homme le plus riche du Kenya a remporté les élections en s’appuyant sur une alliance ethnique. Que signifie ce vote pour la politique du pays et ses efforts de construction de paix ?

L’homme le plus riche du Kenya a remporté les élections en s’appuyant sur une alliance ethnique. Que signifie ce vote pour la politique du pays et ses efforts de construction de paix ? Les Odingas sont nés pour l'opposition

Les Odingas sont nés pour l'opposition