En août 2016, la mission du FMI au Caire a accordé au gouvernement égyptien, un prêt de 12 milliards de dollars sur trois ans en échange de l’adoption d’un ensemble de réformes (introduction de la TVA, baisse des subventions à la consommation d’énergie, réduction de la masse salariale de la fonction publique…) visant à réduire le déficit budgétaire du pays. Ce dernier, en augmentation continue depuis 2007,s’élevait à 12,3% du PIB au cours de l’année 2015-2016 et devrait atteindre 11% selon le projet de loi de finances pour l’année 2017 (1). Par ailleurs, en 2015-2016 le remboursement de la dette publique constituait le principal poste de dépense publique soit une part de 30% (2), tandis que le taux d’intérêt s’élevait à 17% et la croissance à 3,8%.(3) Ces statistiques posent la question de la soutenabilité de la dette égyptienne et de l’état des finances publiques du pays.

En août 2016, la mission du FMI au Caire a accordé au gouvernement égyptien, un prêt de 12 milliards de dollars sur trois ans en échange de l’adoption d’un ensemble de réformes (introduction de la TVA, baisse des subventions à la consommation d’énergie, réduction de la masse salariale de la fonction publique…) visant à réduire le déficit budgétaire du pays. Ce dernier, en augmentation continue depuis 2007,s’élevait à 12,3% du PIB au cours de l’année 2015-2016 et devrait atteindre 11% selon le projet de loi de finances pour l’année 2017 (1). Par ailleurs, en 2015-2016 le remboursement de la dette publique constituait le principal poste de dépense publique soit une part de 30% (2), tandis que le taux d’intérêt s’élevait à 17% et la croissance à 3,8%.(3) Ces statistiques posent la question de la soutenabilité de la dette égyptienne et de l’état des finances publiques du pays.

- Un fastidieux arbitrage entre augmentation du taux d’intérêt et réduction des dépenses

- La hausse du déficit public égyptien impacte significativement le taux d’intérêt sur la dette publique…

L’augmentation du déficit égyptien est allée de paire depuis 2013 avec une forte hausse de la dette publique (4). En effet, la hausse du déficit a conduit l’Etat égyptien à avoir recours à un plus grand nombre de prêteurs pour assurer son financement. Au niveau national cela a induit une hausse du taux d’intérêt sur la dette publique interne. L’ampleur de l’accroissement du déficit public a généré un choc de demande sur le marché de l’épargne et la hausse du taux d’intérêt a été un moyen d’inciter les agents à prêter davantage. Par ailleurs le taux d’intérêt a également connu une tendance haussière du fait des risques d’insolvabilité que fait peser le déficit public sur l’Etat égyptien depuis la fin des années 2000. Face à une dette risquée, les prêteurs ont exigé une prime de risque plus importante ce qui a encore amplifié la hausse du taux d’intérêt.

- … et cela pose le problème de la soutenabilité de la dette et de l’effondrement de l’investissement privé.

Comme tout Etat, l’Egypte a recours au déficit public pour financer ses dépenses de fonctionnement et d’investissement ainsi que ses politiques publiques à caractère contracyclique. Dès lors le niveau de déficit optimal est celui pour lequel la productivité marginale du déficit public est égale au taux d’intérêt. Au-delà, l’Etat exerce des externalités sur l’ensemble de l’économie et nuit à l’investissement des entreprises par effet d’éviction. En effet, l’Etat lourdement déficitaire emprunte et accapare une partie significative de l’épargne qui, de fait n’est plus disponible pour les entreprises ou atteint un prix prohibitif. A ce titre, conscient des externalités négatives exercées par l’ampleur du déficit public sur la disponibilité de l’épargne égyptienne, le vice-président de la Banque Mondiale pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord déclarait le 17 mars 2017 : «Nous devons observer une importante augmentation de l'investissement privé. Il ne s’agit pas uniquement des grandes entreprises privées. Les reformes doit être axées sur la promotion des PME et aider à développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes.». (5)

En outre, le taux de croissance de la dette publique égyptienne a été plus important que le taux de croissance du PIB au cours de la dernière décennie. Or d’après le concept de soutenabilité de la dette, la dette d’un pays peut croître de façon continue et demeurer sans risque pour les prêteurs si et seulement si la capacité de remboursement de l’Etat croît au moins dans les mêmes proportions. Cela n’ayant pas été le cas de 2013 à 2017 du fait de la faible capacité de l’Etat égyptien à prélever les impôts, il est possible d’affirmer que le pays a atteint un niveau de déficit insoutenable et donc excessif qui se traduit d’ailleurs par des taux d’intérêt punitifs.

- L’Egypte doit parvenir à appliquer le plan d’austérité préconisé par le FMI tout en soutenant l’investissement privé

A. Un plan d’austérité risqué tant sur le plan économique que politique

Face à la menace d’une crise économique et monétaire, l’Egypte du président Sissi a finalement adopté les mesures préconisées par le FMI lors de l’été 2016. En effet, la réduction des dépenses publiques et l’augmentation des recettes fiscales via la création de la TVA sont les deux principaux objectifs de la politique économique égyptienne. Toutefois ces réformes touchant directement la fiscalité des entreprises risquent soit de porter atteinte à la compétitivité des entreprises égyptiennes, soit d’aggraver la hausse du taux d’inflation –qui s’élevait déjà à 30% en janvier 2017 (6)- si les producteurs décident de répercuter le montant de la TVA sur les prix de vente. Une telle possibilité risquerait de détériorer encore plus le pouvoir d’achat des Egyptiens et de raviver les mouvements sociaux qui avaient conduit au renversement du régime lors du printemps arabe de 2011.

En outre pour endiguer la hausse du taux d’intérêt s’étant élevé au taux quasi-prohibitif de 17% au cours de l’année 2016, la Banque centrale égyptienne (BCE) a fixé à 14,75% le taux d’intérêt pour l’année 2017.(7)

B. Recommandations

Le gouvernement égyptien a tout intérêt à encourager l’investissement privé en simplifiant le cadre réglementaire de la création et du développement des entreprises. En effet, la création d’un guichet unique pour les procédures fiscales permettrait de simplifier les rapports entre le secteur privé et l’administration fiscale. Cette sécurité fiscale faciliterait la collecte de l’impôt sur les sociétés, inciterait davantage d’entreprises et commerces à quitter le secteur informel pour le secteur formel et conduirait à un accroissement significatif des recettes publiques.

Il convient également de prendre en compte la productivité des dépenses publiques et de ne pas les diaboliser. En effet, si le plan du FMI inclut une réduction drastique des subventions publiques notamment dans le domaine des énergies fossiles, cette réforme peut également donner lieu à une réallocation des ressources vers des secteurs novateurs et à haute valeur ajoutée tels que la recherche ou le développement des énergies renouvelables.

La dette et le déficit supplémentaires ne sont pas considérés comme excessifs dès lors qu’ils financent de nouveaux investissements publics qui à terme rapporteront davantage de recettes fiscales. En effet l’Egypte pourrait s’inspirer des objectifs du programme Europe 2020 visant non pas à imposer des plans d’austérité dont l’efficacité est discutable mais à favoriser l’essor d’une croissance dite « intelligente, durable et inclusive ». L’Egypte dispose à ce titre d’une importante marge de manœuvre puisque seul 10% des dépenses publiques du budget 2015-2016 ont servi à financer des dépenses d’investissement (8).

Sources

- http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/433051 « Situation économique générale de l’Egypte ».

- http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/433051 « Situation économique générale de l’Egypte ».

- http://www.jeuneafrique.com/370978/economie/pression-legypte-devalue-monnaie/

- http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Egypte

- http://www.agenceecofin.com/reformes/0903-45561-egypte-les-prochaines-reformes-doivent-prioriser-l-investissement-prive-selon-la-banque-mondiale

- http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/11/97002-20170211FILWWW00048-egypte-l-inflation-s-envole-a-pres-de-30.php

- http://www.jeuneafrique.com/370978/economie/pression-legypte-devalue-monnaie/

- http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/433051 « Situation économique générale de l’Egypte ».

Utilisée essentiellement comme instrument de motivation, le paiement de per diem est devenu dans certains pays d’Afrique, la règle plutôt que l’exception, faussant ainsi l'impact des efforts de développement et constituant un poids supplémentaire pour les finances publiques. Le sujet mérite d’être analysé, dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières en dons et les moindres performances fiscales des pays Africains. Un

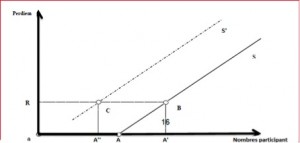

Utilisée essentiellement comme instrument de motivation, le paiement de per diem est devenu dans certains pays d’Afrique, la règle plutôt que l’exception, faussant ainsi l'impact des efforts de développement et constituant un poids supplémentaire pour les finances publiques. Le sujet mérite d’être analysé, dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières en dons et les moindres performances fiscales des pays Africains. Un  La nature de l'interaction entre les per diem et les motivations peut être formellement analysée à l’aide du modèle de Frey (2001). La figure ci-contre représente l’adaptation du cadre proposé par Frey, qui montre graphiquement l'interaction entre les per-diem et l'effet d'éviction pour la participation à un atelier hypothétique. S est la courbe de l'offre traditionnelle basée sur l'effet relatif des prix: augmenter la récompense externe (per diem) pour la participation de O à R augmente la participation à l'atelier de A à A'. L'effet d'éviction fait déplacer la courbe d'offre vers la gauche pour S' (suite à la chute de la motivation intrinsèque). Ainsi, augmenter le per-diem de O à R mène au point C (au lieu de B). Comme le montre la figure, l'effet d'éviction domine l'effet des prix relatifs et en augmentant la récompense de O à R, on constate une réduction de la participation de A à A''. Une fois que la motivation intrinsèque a été évincée complètement, la courbe d'offre normale (S') reprend la main, et en augmentant la récompense le nombre de participants augmente mais il ne s'agit là que des individus inappropriés.

La nature de l'interaction entre les per diem et les motivations peut être formellement analysée à l’aide du modèle de Frey (2001). La figure ci-contre représente l’adaptation du cadre proposé par Frey, qui montre graphiquement l'interaction entre les per-diem et l'effet d'éviction pour la participation à un atelier hypothétique. S est la courbe de l'offre traditionnelle basée sur l'effet relatif des prix: augmenter la récompense externe (per diem) pour la participation de O à R augmente la participation à l'atelier de A à A'. L'effet d'éviction fait déplacer la courbe d'offre vers la gauche pour S' (suite à la chute de la motivation intrinsèque). Ainsi, augmenter le per-diem de O à R mène au point C (au lieu de B). Comme le montre la figure, l'effet d'éviction domine l'effet des prix relatifs et en augmentant la récompense de O à R, on constate une réduction de la participation de A à A''. Une fois que la motivation intrinsèque a été évincée complètement, la courbe d'offre normale (S') reprend la main, et en augmentant la récompense le nombre de participants augmente mais il ne s'agit là que des individus inappropriés.